河北省承德縣大營子一帶金銅多金屬礦找礦前景淺析

劉志軍,王豐得,程 滴

(華北地質勘查局五一四地質大隊,河北 承德 067000)

礦區位于承德縣城247°方位,直距30km處。隸屬于承德縣,中心地理坐標:經度117°52′45″,緯度40°38′37″。礦區大地構造位置為壽王墳雜巖體的東部,與長城系、薊縣系地層相接觸,本文根據其地層、構造、巖漿巖與礦(化)體生成關系;區內礦(化)體數量,礦體形態、產狀、規模及分布范圍;礦石礦物、化學成分及礦石質量等,判斷成因類型為矽卡巖型礦床,并對其前景分析如下。

1 區域地質特征

區域處于燕山東段赤城~平泉深斷裂帶南側、壽王墳破火山口構造~壽王墳巖體北緣接觸帶上。大地構造位置屬中朝準地臺燕山臺褶帶寬城凹褶束中部。成礦區帶劃分屬于燕山成礦帶(Ⅱ1)興隆~平泉銅鉬成礦區(Ⅲ3)壽王墳~馬家溝銅礦田(Ⅳ6)。

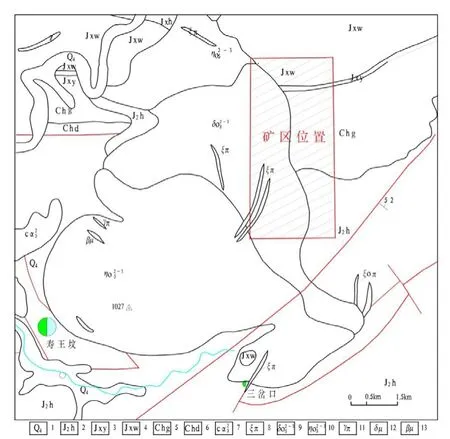

圖1 區域地質圖

區域地層為中元古界長城系高于莊組、薊縣系霧迷山組;長城系高于莊組一至四段出露齊全,主要分布于赤城~平泉深斷裂帶南、壽王墳巖體北側,巖性主要為厚層~巨厚層燧石條帶白云巖。薊縣系霧迷山組地層未分,在巖體東南、西南和北部,分別呈北東向長條狀和北西向長條圍繞巖體分布。巖性主要為厚層~巨厚層燧石條帶白云巖夾中厚層細晶白云巖,含迭層石。中生代侏羅系髫髻山組為火山各種安山巖、英安巖和流紋巖,后城組為河湖相砂礫巖堆積[1-3]。

區域構造北側為尚義~赤城~平泉深斷裂,南側為密云~喜峰口大斷裂,東側為平坊~桑園大斷裂。

尚義~赤城~平泉深斷裂,東西長450km,向東進入遼寧。發生于早元古代,在中晚元古代,南盤大幅下降,形成了以薊縣~寬城為中心的深海槽,沉積厚度達萬米;同時北側相對隆起,為同生生長期,具有裂谷特征;密云~喜峰口大斷裂位于尚義~赤城~平泉深斷裂南側,二者平行排列。總體走向近東西向,糜棱巖帶、片理化帶及構造透鏡體發育,屬壓性斷裂;平坊~桑園大斷裂為大興安嶺東麓前緣深斷裂的南延部分,主體在內蒙古境內,全長1180km,走向北北東。

巖漿活動強烈、廣泛,有火山噴發和巖漿侵入。火山活動以中侏羅世髫髻山旋回為主,張家口旋回明顯繼承了前期旋回的的特征,與張家口旋回同期稍晚的巖漿侵入則出現于該帶南緣外側,屬晚侏羅世燕山旋回第三期,形成壽王墳巖體[4-6]。

2 礦區地質特征

(1)地層。高于莊組(Chg) :石英巖狀砂巖、含陸屑燧石白云巖、含錳白云巖和含錳粉砂質白云巖、灰白色中泥質白云巖和灰質白云巖。楊莊組(Jxy):紫紅色、灰白色砂泥質泥晶白云巖,夾硅質白云巖及白云巖。霧迷山組(Jxw):灰白色中厚層含粉砂沁泥晶白云巖,含燧石條帶白云巖,巨厚疊層石白云巖夾瀝青質白云巖和硅質層。第四系(Q4):分布于河流兩岸及山間溝谷中,為沖積、洪積等松散堆積層。

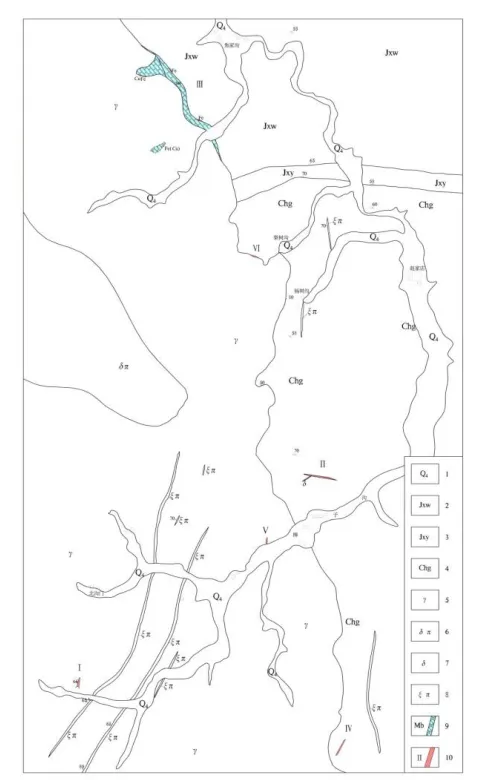

圖2 礦區地質簡圖

(2)構造。區內構造主要為發育在壽王墳巖體與圍巖接觸帶之間的斷裂,走向沿接觸帶近南北向展布,傾向近正東,傾角60°~70°。破碎帶寬5~10m,其中發育有白云巖的角礫,呈橢圓狀,大小3~15cm,定向排列;在主斷面附近,則為呈粉末狀未膠結的白云巖。由上述特征推斷,斷層性質以逆斷層為主,并為長期活動斷層。

區內南北向接觸帶兩側發育大小規模不等的“羽狀”構造帶,其走向為北東向、北西向、近東西向三組。

(3)巖漿巖。區內巖漿活動發育,南西部為壽王墳巖體,巖性有閃長斑巖、閃長巖、花崗巖及正長斑巖脈。

花崗巖體分布于區西部,為壽王墳雜巖體的主要組成部分,不等粒自形半自形粒狀鑲嵌結構巖石主由斜長石、鉀長石、石英組成。閃長斑巖分布于西南部一帶,靠近內接觸帶;閃長巖分布在中部,接觸帶附近,其中發育有兩條規模較大的正長斑巖脈,長度約2000m,寬度10~80米,沿接觸面及其旁側的裂隙發育有銅鉬礦礦化。

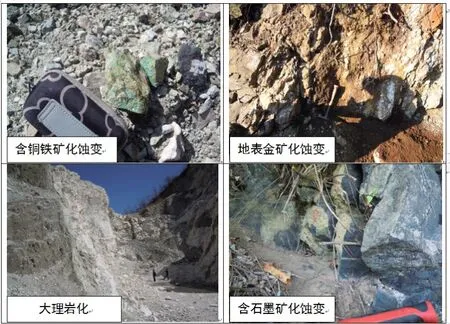

圖3 礦化蝕變特征

3 找礦標志

(1)礦(化)體特征。區內西部中酸性侵入體即壽王墳雜巖體與中元古碳酸鹽地層間形成多個復雜的港灣狀接觸帶,這些接觸帶及其外圍,是主要的容礦空間和控礦部位;區內已發現1條鉛鋅礦體,1條金礦化體,1條含鉬礦化蝕變帶,1條含銅礦化蝕變帶、1條含銅鐵礦化蝕變帶及1條含石墨礦化蝕變帶。

各礦體特征如下:Ⅰ號含鉬礦化蝕變帶,位于礦區南西部正長斑巖附近,蝕變帶近平行正長斑巖脈展布。地表見一老硐,硐內蝕變帶長度16m,寬0.3-0.8m,走向NE3~6°,傾向50-66°,可見星點狀黃鐵礦分布,及蜂窩狀褐鐵礦。節理裂隙發育,節理裂隙面有石英細脈充填。取樣分析Mo最高為0.044%。Ⅱ號鉛鋅礦體,位于礦區中部大坡一帶附近,與接觸帶近垂直產出。地表見一深10m左右的老硐,硐內蝕變帶長度約20m,寬0.9.-1.8m,走向SE3~6°,傾向50-68°地表可見明顯的粒狀方鉛礦及黃鐵礦,平均品位:Pb1.33%、Zn4.00%。并伴生銀22.58g/t。賦存標高730-640m。Ⅲ號含銅鐵礦化蝕變帶,分布于礦區北部花崗巖體與灰巖的接觸帶上呈斷續分布。為典型的矽卡巖礦床,圍巖為接觸交代成因的大理巖,見薄膜狀、侵染狀孔雀石,及磁鐵礦,蝕變帶嚴格受接觸帶的形態控制,呈斷續分布,規模較小,厚度0.05-0.3m不等,深部無延伸。取樣分析Cu0.043%-0.098%,Fe12.16%-17.25%。Ⅳ號金礦化體,分布于礦區南部花崗巖與白云巖的外接觸帶附近,距接觸帶約100m,礦化體地表可見長度約80m,整個蝕變帶寬月6m,含金礦化體為0.9m,礦化體整體產狀為走向20-30°,SE傾,傾角變化較大50-85°局部出現反傾現象,地表見蜂窩狀褐鐵礦,硅化較強的部位見它形粒狀黃鐵礦。地表取樣分析:Au最高1.03 g/t,Ag最高7.35 g/t。Ⅴ號含銅礦化蝕變帶分布于花崗巖內,地表可見以往工作的老探槽及鉆孔,蝕變帶有三條組成,寬3-6m,長約10m,整體走向為NE5°,傾向一條NW傾,兩條SE傾,取樣分析Cu0.14%。Ⅵ號含石墨礦化蝕變帶分布于礦區北部花崗巖與含碳質灰巖的接觸帶附近,與接觸帶近垂直產出,位典型的熱接觸變質成因,石墨礦化沿裂隙面分布,屬后期熱液沿裂隙充填使碳變質形成石墨礦化。取樣分析C最高為8.68%,但該石墨礦類型為隱晶質石墨礦。

(2)圍巖蝕變特征。Ⅰ號含鉬礦化蝕變帶,分布于礦區南西部正長斑巖附近,蝕變帶近平行正長斑巖脈展布。圍巖蝕變有硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、碳酸鹽化等。Ⅱ號鉛鋅礦體,位于礦區中部大坡一帶附近,與接觸帶近垂直產出。圍巖為高于莊組白云巖,蝕變有方鉛礦化、閃鋅礦化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、碳酸鹽化等。Ⅲ號含銅鐵礦化蝕變帶,分布于礦區北部花崗巖體與灰巖的接觸帶上呈斷續分布。圍巖蝕變有大理巖化、蛇紋石化、矽卡巖化、磁鐵礦化、孔雀石化及褐鐵礦化等。Ⅳ號金礦化體,分布于礦區南部花崗巖與白云巖的接觸帶附近,圍巖為白云巖,蝕變為黃鐵礦化、蜂窩狀褐鐵礦化、硅化、碳酸鹽化等。Ⅴ號含銅礦化蝕變帶分布于花崗巖內,圍巖蝕變為褐鐵礦化、硅化、碳酸鹽化、高嶺土化等。Ⅵ號含石墨礦化蝕變帶分布于礦區北部花崗巖與含碳質灰巖的接觸帶附近,圍巖蝕變為弱石墨礦化、黃鐵礦化、硅化等。

金屬礦物有黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、斑銅礦、銅蘭、孔雀石等;含鉬礦物主要為輝鉬礦、鉬華。圍巖蝕變有硅化、絹云母化、蛇紋石化及褐鐵礦化、孔雀石化、碳酸鹽化等。

4 找礦前景分析

(1)控礦因素及成礦作用。礦區西南部為壽王墳銅鉬礦床,與本區屬于同一成礦帶,同屬于壽王墳巖體與灰巖、白云巖的接觸帶上,區內矽卡巖化雖不甚發育,但是局部接觸帶部位褐鐵礦化、方鉛礦礦化、孔雀石化、綠簾石化,高嶺土化較強,是尋找矽卡巖型礦床的有利地段。

區內金礦產于與接觸帶近平行的斷裂帶內,圍巖為白云巖,帶內可見強褐鐵礦化、綠簾石化,高嶺土化,礦(化)體產狀,品位變化大,同時伴有銀元素;鉛鋅礦同樣位于巖體與白云巖的接觸帶附近,帶內可見強褐鐵礦化、方鉛礦化、閃鋅礦化、碳酸鹽化,同時伴有銀元素,礦體嚴格受接觸帶控制故該礦床成因類型屬矽卡巖金、鉛鋅礦床。

(2)找礦前景。①對化探綜合異常進行異常查證工作,尤其是地表已存在礦(化)體的綜合異常,進行重點查證。②Ⅱ號鉛鋅礦體應繼續深部勘查,地表樣品達工業品位,應對其進行深部探查。③Ⅳ號金礦(化)體雖品位未到工業指標,但整個帶位于接觸帶附近且地表蝕變較強,存在進一步施工的價值。④北部大理巖的規模較大,且品位已達到工業指標,以及產于接觸帶附近的變質型石墨礦化體,可增加礦種進行全面的勘查。