淺談廣西佛子沖鉛鋅礦地質特征及成因

石政威

(崇左市地質勘查測繪院,廣西 崇左 532200)

作為各國生產進步必須具備的礦產資源,鉛鋅礦在我國的規模十分龐大。然而我國已發現的鉛鋅礦大多屬于中小型的礦床,大型甚至超大型礦床的鉛鋅礦相對來說較為稀缺。并且鉛鋅礦的礦石種類繁多,共生組分與伴生組分相對較多,礦床的質量不盡人意,因此我國鉛鋅礦方面的礦產資源當今的形勢并不十分良好。

1 礦區地質特征

1.1 地層

佛子沖礦田出露的地層屬于下古生界奧陶系與志留系兩種系型,其出露地層的整體厚度為21.5米,地層大致走向為NE20度到30度之間,傾角介于60度與70度之間,礦田地層的分布可以概括為:自東向西,由老至新。佛子沖礦田的東翼地層方向偏向于SE,西翼地層方向則偏向于NW。

奧陶系:巖石的主要種類為砂巖與粉砂巖,伴隨有部分的板巖,并且夾雜少量的白云質與泥質灰巖。砂巖之中含有一些陸地的泥質與含量甚微的長石等等,鮮少有小型的砂質斜層理。

志留系:屬于一整套深淺灰色的板巖夾砂巖,石英砂巖(或者砂條帶)與角礫狀扁豆狀灰巖。對于板巖的板理發育而言,局部有剝離線理粒序變化和波痕等現象。石英砂巖的質地十分純實,很少一部分含有大小不均勻的砂礫,一般呈現為透鏡狀的巖層。

1.2 構造

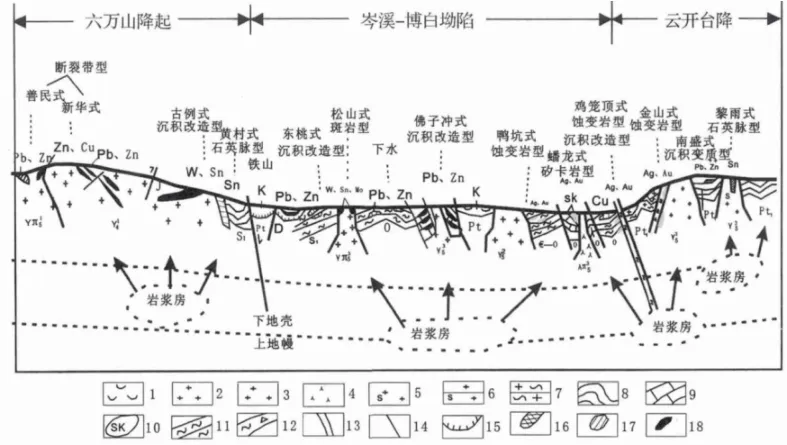

區內的褶皺同斷裂的構造均屬于十分發育。褶皺的走向一般為NE向或者NNE向,大部分褶皺為佛子沖背斜、六九頂背斜、大沖背斜等等。各背斜的結構模式主要可參見下圖1。

圖1 云開地區綜合剖面圖

(1)褶皺。佛子沖背斜是該礦田區域中的主要構成部分,分布在整個礦區之中,背斜軸的走向呈現為NE方向,大致被NE走向的大塘斷裂與牛衛斷裂分割成三個部分。

(2)斷裂。斷裂構造有許多種,主要是與主褶皺幾乎平行的NNE向斷裂,同時還參雜有NE向、SN向、NW向走勢的斷裂,其所具有的性質也大有不同,但主要有正斷層、逆斷層與平移斷層等等,其所具備的斷裂也呈現出范圍不同、等級不同和時期不同的特點。簡而言之該礦區的組成布局以不同種類的斷裂為主。

(3)巖漿巖。廣平巖體主要出產位置為桂粵交界的地方,是本地區域中范圍最廣規模最大的巖石體,其主要分布在礦帶的東部,占地大概為950平方千米,空間展布十分受南嶺緯向的組成體制系統的影響,巖石體的北部走勢方向為EW,南部則為SN的走勢方向。組成的結構主要為中細粒花崗巖結構,攜帶部分文象結構與交代殘余的結構,但一般而言較為尋常的為片麻狀、陰影狀等結構組成方式。

2 礦床地質特征

(1)礦石礦物組成。礦石中的礦物組成大致有兩種類型,一種為把淺色閃鋅礦作為標志類型礦物的組成方式,該種組成的礦物成分十分簡單。另一種則為把鐵閃鋅礦作為標志類型礦物的組成方式,此種類型的礦物組成則相對而言更為繁瑣。

(2)礦石結構構造。佛子沖礦田的礦石構造較為繁瑣,種類也較為多樣化,其最為常見的礦石構造包括有塊狀構造、紋層狀構造、浸染狀構造、脈狀構造、條帶狀構造、角礫狀構造等等,礦石結構則主要為自形、半自形、他形粒狀結構等等。

(3)成礦期次劃分。根據礦石結構構造和礦物的特征及相互穿插關系分析,佛子沖礦田的形成大體上經歷了兩個主要成礦事件,即早志留世熱水沉積成礦事件和燕山期巖漿―熱液疊生改造成礦事件。相應地,可將成礦作用劃分為熱水沉積成礦期和疊生改造成礦期。

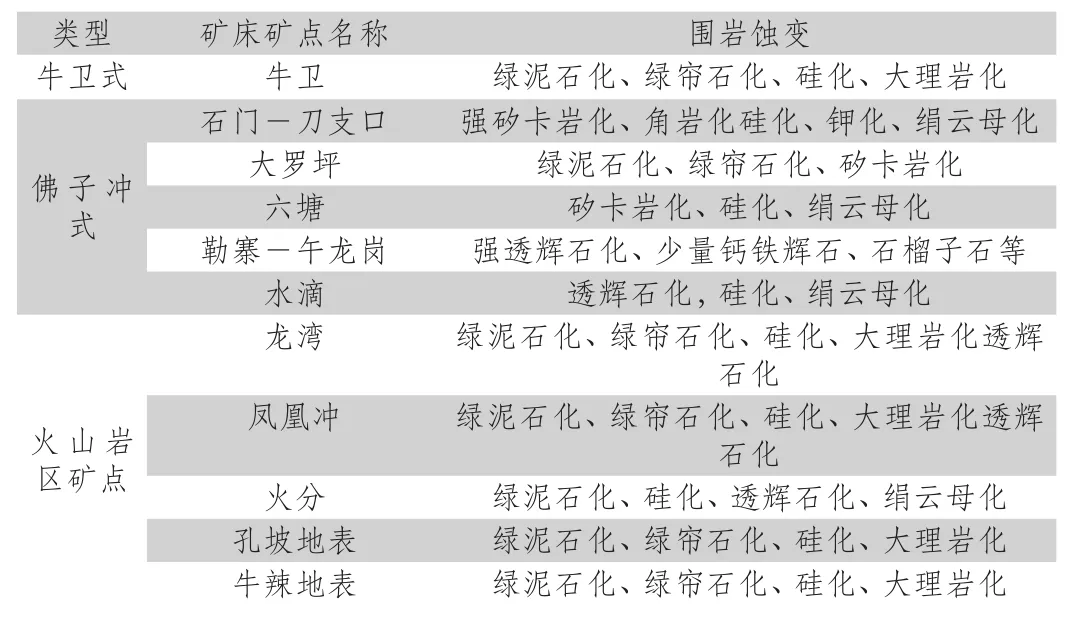

(4)圍巖蝕變特征,表1。

表1 圍巖蝕變一覽表

3 礦床成因及找礦標志

3.1 礦床成因

(1)熱水沉積成礦機制。佛子沖礦田早志留世熱水沉積成礦作用與兩個影響因素有關,一是早古生代的同生斷裂活動,二是其所處的拉張型盆地地質環境。盆地的鹵水形成必須處在中低溫的環境條件之下,因此抓取的金屬元素一般為鉛鋅銀,鐵錳銅等元素則相對而言十分的少。

(2)巖漿―熱液疊加。燕山期巖漿―熱液成礦作用實際上屬于一種同位疊生的改造作用,燕山期熱液形成礦石的主要特征為巖漿巖與地層的復合礦。成礦熱液主要是巖漿水與大氣水融合而成的混合液,鉛鋅硫等成礦元素大多是熱水沉積型礦石與地層沉積的物質所構成的,巖漿巖能夠提供銅砷硫與少量的鉛鋅元素。疊生改造型礦石從另一個方面來講可以算得上是熱水沉積型礦石經過衍生而形成的物質。

3.2 找礦標志

(1)地層巖性標志。位于礦田北部的中奧陶統中間部分與上奧陶統與位于南部的下志留統碎屑巖之中都帶有泥質灰巖與(鈣)泥質粉砂巖的夾層,具有既定規模范圍的鉛鋅礦體都處在蝕變灰巖或者蝕變泥質粉砂巖二者之中;規模范圍較大的礦體大都存在于厚層泥灰巖之中,然而鈣泥質粉砂巖中的礦體一般屬于規模不大并且為薄脈與透鏡兩種形狀。所以,易于出現蝕變現象的灰巖、泥質灰巖、泥質粉砂巖夾層、砂泥巖互層夾不純灰巖條帶均屬于找礦過程之中非常關鍵的標志與因素。

(2)巖漿巖標志。NE-NNE對于那些中酸性或者是酸性的巖漿巖脈較多分布的位置,尤其是花崗斑巖的巖脈分布較為密集的地段,通常來說都是噴流(也稱作“熱水”)沉淀型鉛鋅多金屬礦床重疊,甚至是改造最為嚴重的區域,極容易形成品相上乘、范圍廣泛的豐厚繁富的礦體,是這片區域之中鉛鋅多金屬礦床極為重要的找礦床的信息。

(3)構造標志。本礦田存在的控礦結構主要是NE300,整體綜合體現在“NNE以帶出現、NE以行存在”的局面,各自同NNE向Fl斷裂與NE向F9斷裂互相呼應。NNE和NE走勢方向的復合型組成部位通常為礦化較為集中的區域或者是成礦流體集中的區域。礦體之中較為普遍的是東北向與北向的斷裂破碎地帶,在斷裂交匯的地方礦體匯集的十分豐富,比如100號礦體所在地,然而一般是NE向破碎帶同NNE向斷裂合并。

(4)圍巖蝕變標志。①有優勢的找礦標志有很多,例如特定區域中和礦石形成密切相關的圍巖蝕變強度相對較弱、蝕變范圍相對較窄,種類涵蓋有硅化、絹云母化、黃鐵礦一褐鐵礦化、綠簾石化和重結晶褪色化等等。在砂巖與條帶狀灰巖相連接接觸的地方,若硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化,程度較強,一般存在鉛含量異常的現象。②本區中主要的蝕變找礦標志為矽卡巖化,其中還涉及有“原生”、“后生”矽卡巖的區分與辨別,通過噴流來進行沉積的矽卡巖和層狀礦化(“礦胚”層)具有直接的聯系,脈狀礦化與后期巖漿的進入與蝕變有一定聯系,同時也與疊加改造形成的矽卡巖密切相關。③賦礦地層與NE--NNE走勢方向的構造地帶之中,若表現出較明顯的綠簾石化、矽卡巖化、硅化、等蝕變,則顯示在該區域段中很可能有礦石出產,因此這也是本區域中非常高效的間接找礦標志。④本區域的直接性找礦標志主要為綠簾出現石化現象,綜合性蝕變效果大幅度增強,地表礦化程度也相應提高。部分地區若砂巖矽化,黃鐵礦化、褐鐵礦化程度較強,同時還有很大的機率伴隨有鉛含量異常化的問題。