中國區域創新與產業結構耦合協調度及其經濟效應研究

方大春 馬為彪

摘 要 基于2006~2015年省際面板數據,通過構建區域創新與產業結構的綜合指標體系,利用耦合協調模型與計量模型,分析全國30個省(市)區域創新與產業結構耦合協調度及其經濟效應。結果表明:區域創新與產業結構的綜合水平指數在樣本期間內處于不斷上升趨勢;全國區域創新與產業結構間整體耦合處于高水平耦合階段,協調度處于低度耦合協調階段,不同省份之間差異明顯;協調度整體上呈現“東高西低,南高北低”的布局,良性的耦合協調主要集中在長江三角洲、珠江三角洲以及環渤海地區。計量分析結果表明區域創新與產業結構間耦合協調度與經濟增長存在正“U”形關系,耦合協調度存在明顯的空間溢出性。為此,堅持以創新驅動發展戰略作為產業轉型升級的關鍵,精準定位,彰顯地區特色優勢,縮小地區之間耦合協調度差距,避免其負外部效應出現。

關鍵詞 區域創新;產業結構;耦合協調度;經濟效應

[中圖分類號]F061.5;F062.9[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0461(2019)07-0050-09

一、引 言

黨的十九大報告指出,要以供給側結構性改革為主線,促進產業結構優化升級,要以創新作為經濟發展的核心動力,加快建設創新型國家。作為經濟增長的兩個重要源泉,產業結構優化和區域創新直接推動國民經濟由粗放型向集約型增長方式轉變。學術界對產業結構與區域創新的研究主要集中在兩個方面:①產業結構優化升級和區域創新的價值、實現路徑等研究。如產業結構優化升級對經濟增長促進作用[1-2]、產業結構優化路徑[3-4]、區域創新對經濟發展推動作用[5-6]、區域創新模式與路徑[7-8]。②產業結構和區域創新之間關系研究。一方面單向影響研究:Nahm與Steinfeld站在制造業的角度研究技術創新對產業升級起到推動作用[9]。Hopenhayn在研究分配與生產理論時發現創新能夠有效促進產業結構升級[10]。陶長琪等進行SDM實證研究,結果表明技術創新強度對我國產業結構“兩化”具有顯著的正向作用[11]。吳豐華等基于1997~2011年中國省際面板數據研究,結果證實第二、三產業升級能夠有效促進自主創新能力[12]。Wang等基于微觀企業視角研究了產業結構對區域創新的影響[13]。李偉慶、聶獻忠基于1998~2012年省級數據進行經驗性檢驗,發現產業升級對中國整體自主創新有顯著的正效應[14]。另一方面探討相互關系:王鵬等基于面板數據探究產業結構與區域創新的互動關系發現兩者存在相互促進的動態作用[15]。李政等基于面板VAR模型分析,得出創新投入結構合理在一定程度上阻礙了產業結構向高級化水平發展,并導致產業結構凝固,產業結構向高級化發展對創新投入強度呈負向影響,處理好兩者之間關系,才能形成彼此相互促進的聯動機制[16]。Gryczka在研究創新與服務業之間的關系時,認為更高的創新往往是相關聯的服務業在經濟中的作用更強[17]。

通過對文獻的梳理來看,學者重點探討區域創新與產業結構的單向影響關系。事實上,兩者并不是簡單地單向影響關系,而是相互影響。一方面,產業結構優化升級的實質是生產要素從低生產率行業向高生產率行業再配置過程,必然激發部門不斷創新;另一方面,創新將提高部分行業或企業的生產率并帶來超額利潤,在市場作用下,資源將逐漸向這些行業傾斜,引起產業結構變動。盡管,少數研究也對兩者的相互關系展開分析,但局限在兩者單個指標間的相關性,對兩個體系間協調度及其對經濟效應研究較少。區域創新和產業結構不僅直接對經濟增長有促進作用,而且通過兩者交互推動經濟增長,交互協調度的高低也間接影響地區經濟增長。少數學者開始關注創新與產業轉型或經濟發展之間的耦合關系[18-19]。鑒于此,本文試圖通過構建產業結構體系與區域創新體系,利用物理學耦合原理,測度2006~2015年全國30省(市)自治區的產業結構與區域創新之間協調度,通過計量模型考察協調度對經濟增長的影響,最后提出相應的政策建議。

二、區域創新與產業結構的綜合水平測度

(一) 指標體系構建

定量分析區域創新與產業結構之間耦合協調關系,首先確定區域創新與產業結構綜合水平指數。合理的構建兩大系統綜合指標體系是關鍵,遵循整體性、科學性與客觀性等原則,參照蔣天穎等[20]、曾繁清等[21]研究,將區域創新分為創新投入、創新產出、創新環境3個一級指標和14個二級指標,產業結構分為產值結構、就業結構、高級化、合理化4個一級指標和9個二級指標展開,具體見表1。

(二)部分指標說明、數據標準化處理

1.部分指標說明

產業結構層次系數是描述產業結構高級化的一種定量指標,一個地區的產業結構層次系數越高,說明該地區產業結構越高級(徐敏等[22])。公式如下:

泰爾指數,最早的提出者是泰爾(1997),又被稱之為泰爾熵。干春暉等將其運用到產業結構中來表示產業結構的合理化[1]。泰爾指數越接近零,表明產業結構越合理,是一種負向指標。公式如下:

其中,TL表示泰爾指數,Y表示地區生產總值,L表示就業人數,i表示產業,i=1、2、3。

2.數據標準化處理

由于選取的指標單位不同,需要對數據進行標準化處理。正向指標計算公式(3),負向指標計算公式(4),如下:

3.數據來源

研究以全國30個省(市)及自治區(不包括西藏、港澳臺地區)為對象,樣本區間為2006~2015年①。原始數據來源于2007~2016年《中國統計年鑒》《中國金融年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國勞動統計年鑒》以及各省(市)的統計年鑒。為消除物價等因素的影響,以2006年為基期對相關數據進行價格平減。

4.綜合水平指數

從表2中可以得到:全國各省(市)產業結構綜合水平指數與區域創新綜合水平指數都呈現上升態勢,兩者具有一定的相關性,但產業結構綜合水平指數大于區域創新綜合水平指數,這說明產業結構的優化升級優于區域創新,這就需要地方政府在推動供給側結構性改革的同時,加強區域創新力度,創造良好的創新環境,共同推進經濟又好又快發展。

三、協調度及特征變化

(一)耦合模型構建

耦合的概念最先出現在物理學中,它所體現的是系統與系統之間通過彼此的相互作用互相影響,耦合度是對不同系統耦合程度的定量描述。區域創新與產業結構之間存在著相互關聯的互動效應,通過對區域創新與產業結構兩大系統耦合度的定量測度,實證分析兩者之間的互動程度。參照廖重斌[23]研究,將區域創新與產業結構的耦合模型表示如下:

由于區域創新與產業結構兩大體系具有動態、交錯的屬性,單純依靠耦合度并不能全面地反映兩體系間的協調效應與整體效應,而耦合協調度(簡稱為協調度)不僅可以反映兩體系間的交互耦合程度,還能體現兩者的整體發展水平;協調是指不同系統之間通過相互作用使得總體關系總是朝著良性的方向發展,系統之間形成優勢互補、協調一致、良性循環;協調度是對不同系統之間協調程度的定量測量[24]。為了進一步客觀地描述我國區域創新與產業結構之間關系的真實協調發展水平,在公式(5)的基礎上引入協調度模型如下:

為了使區域創新與產業結構的耦合度與協調度具有實踐性與可觀性,需對其耦合度以及協調度等級階段進行劃分。學術界對此并沒有統一劃分,根據吳玉鳴等[25]、蔣天穎等[19]學者研究,并根據本文的需要劃分為以下層次,見表3。

(二)耦合與協調度

根據評價體系得到的區域創新與產業結構綜合水平指數,再利用耦合協調模型最終得到2006~2015年全國各省(市)區域創新與產業結構耦合度與協調度。表4給出了2006、2009、2012、2015年的數據,并計算出樣本期間耦合度與協調度均值。為進一步展現全國區域間耦合度與協調度差異情況,分別給出全國東中西地區②耦合度與協調度差異情況。

從耦合度的角度分析:2006~2015年區域創新與產業結構的耦合程度均值隨時間遞增,由2006年的0.854 9上升到2015年的0.924 5,處于高水平耦合階段。這說明我國區域創新與產業結構之間存在明顯的相互作用,區域創新的加強能夠不斷推動產業結構向高級化調整,同時產業結構升級作為反推力不斷促進地區創新能力提升。地區間存在差異:東部與中部地區耦合度大于全國均值,處于高水平耦合階段,且在整體上高于西部地區。西部地區的耦合度由2006年0.792 0的磨合階段上升到2015年0.894 5的高水平耦合階段,但距離2015年全國的均值(0.924 5)依然具有一段距離。盡管西部地區耦合度低于全國均值,但上升幅度大于東中部地區,這也說明西部地區的區域創新與產業結構還具有巨大的提升空間。

單純的耦合度并不能測度區域創新與產業結構之間的整體性與協調性,這就需要結合協調度分析。從協調度的角度看:2006~2015年全國區域創新與產業結構的協調度均值呈現不斷上升態勢,由2006年的0.376 5上升到2015年的0.496 4,處于低度耦合協調階段,這說明我國區域創新與產業結構之間的互動關系不斷向著協調一致、相互促進的方向前進,但還是處在低度階段,還有很大上升空間;東中西部地區的協調度存在明顯差異。具體表現為:東部地區高于全國均值與中西部地區,協調度從低度耦合協調向中度耦合協調階段轉變,其中2015年的廣東與北京地區協調度分別達到0.822 8與0.814 3,處于高度耦合協調階段。中西部地區低于全國均值,整體上處于低度耦合協調階段,其中西部地區的青海(0.334 1)與寧夏(0.326 0)的協調度2015年剛剛處于低度耦合協調階段,與東部省(市)相差巨大。

(三)區域創新與產業結構協調度的空間演化特征

為了更清晰地顯示2006~2015年我國各省(市)區域創新與產業結構協調度空間演化及其特征,表5給出了2006、2009、2012、2015年全國省(市)協調度地區分布。

從表5可以看出,我國區域創新與產業結構的協調度趨勢向好,2006年全國協調度達到中度協調階段以上只有4個省(市),2015年達到了11個省(市),其中北京與廣東進入高度協調階段。全國各地區協調度分布存在差異,總體格局表現為“東高西低,南高北低”。以北京為首的環渤海地區、以上海為首的長三角地區以及以廣東為首的珠三角地區協調度普遍高于全國其他地區,形成了中心大城市向外圍地區擴散效應,這說明區域創新與產業結構的協調關系發展,不僅與自身城市發展具有相關性,而且受到周圍大城市的輻射作用。

四、協調度經濟效應的實證分析

以往的研究發現區域創新與產業結構單項指標之間的交互作用會促進經濟增長。那么,區域創新與產業結構兩體系間的協調性對經濟增長產生的影響就值得進一步探討。

(一)模型設計

實際上,經濟增長具有慣性,前一期經濟增長對當期經濟增長有一定影響[26]。除此之外,協調度與GDP之間存在密切的關系,例如經濟水平高省份,其區域創新與產業結構的協調度往往越高。因此,二者之間存在一定程度內生性。傳統的直接運用最小二乘法的方法對模型進行回歸處理,一般都忽略了模型中所產生的內生性問題,這會導致參數估計的有偏性與非一致性。為解決這種內生性,Arellano 和Bond(1991)與Blundell和Bond(1998)提出動態GMM方法。這種方法一方面可以通過使用被解釋變量的滯后期作為工具變量來解決解釋變量的內生性問題,另一方面能夠控制個體效應。借助于柯布—道格拉斯生產函數,納入區域創新與產業結構之間協調度等經濟增長要素,構建區域經濟增長模型,為了消除數據異方差,需要對各變量取對數。因此,將模型設定為:

(二)結果分析

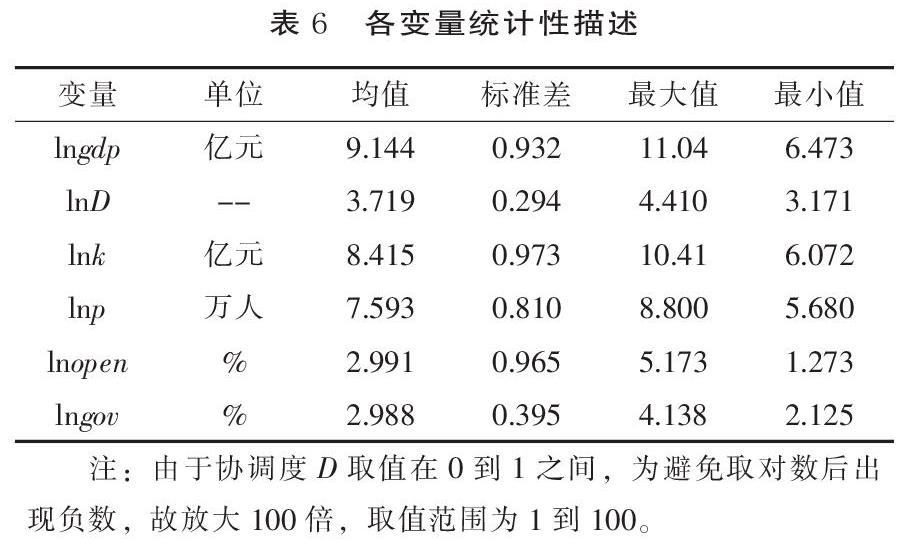

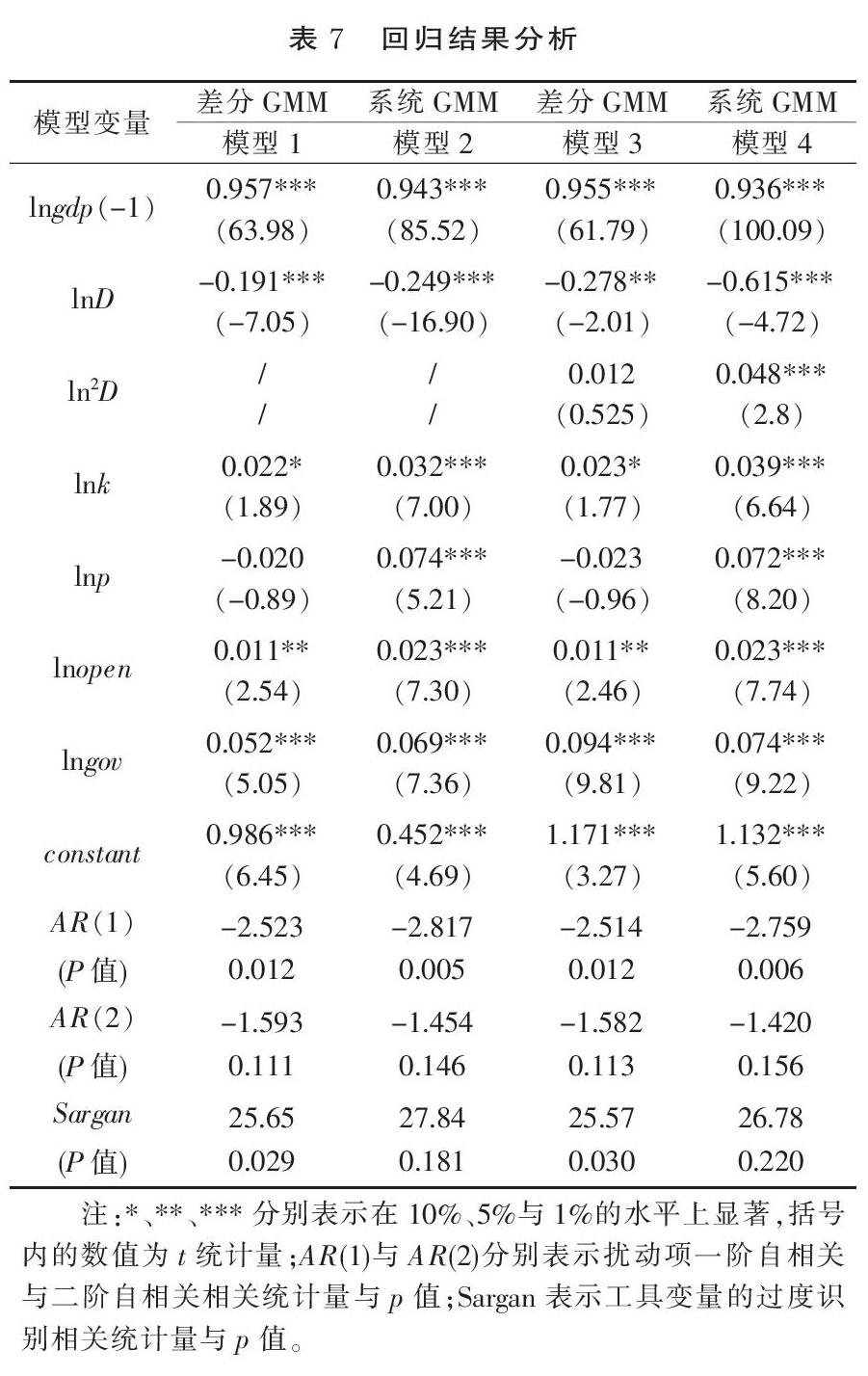

為檢驗區域創新與產業結構耦合協調性的經濟效應,采用系統GMM與差分GMM方法通過stata13.0對模型進行估計,計量結果如表7所示:

通過模型1與模型2的AR(1)與AR(2)檢驗結果來看,模型存在一階自相關但不存在二階自相關;從Sargan工具變量的檢驗結果來看,模型1中Sargan的p值小于0.05,存在工具變量的過度識別問題,這說明系統GMM的結果更為準確。從模型結果看,lnD前的系數顯著為負,這說明區域創新與產業結構的耦合協調度與經濟的增長存在負的相關性。為進一步考察耦合協調度與經濟增長是否存在非線性關系,在模型1的基礎上加入ln2D,如模型3與模型4所示。

模型3的Sargan的p值在5%的水平上顯著,這就說明模型3運用差分GMM確實存在過度工具變量問題,且其解釋變量并沒有很好地通過檢驗;模型4中Sargan的p值達到0.220,拒絕工具變量的過度識別,且其解釋變量都通過檢驗,這再一次說明系統GMM更優于差分GMM,故本文采用系統GMM模型。

模型4的結果來看,lnD前的系數顯著為負,但ln2D前的系數顯著為正,這說明區域創新與產業結構的協調度與經濟增長確實存在著非線性的關系。可能的原因在于:經濟發展初期,為促進經濟快速增長,滿足社會發展需要,更多追求的是經濟增長效率,強調優先發展原則,換句話說,低水平協調度在經濟發展初期會促進經濟增長。但隨著經濟社會進一步發展,傳統的經濟發展模式已遇瓶頸,追求經濟“質”變成為主旋律,協調發展已成為經濟成功轉型的必要因素,這時候的高水平協調度才能真正促進經濟長久發展。此外,固定資產投資、勞動力人數、對外開放程度與政府財政支出都對經濟增長起到促進作用。

(三)穩健性檢驗

地理學第一定律指出:所有事物都與其他事物相關聯,但較近的事物比較遠的事物更關聯(Tobler,1970)。事實說明各事物都存在著廣泛的聯系,而這種關聯的密切程度又與空間距離相關。通過對傳統動態計量模型中加入空間權重矩陣進行修正,由此構建空間自回歸模型(SAR)、空間杜賓模型(SDM)與空間誤差模型(SEM)作為本文的穩健性檢驗。

通過Hausman檢驗,p值都在5%的水平上通過檢驗,模型統一采用固定效應。從結果看,空間回歸系數都在1%的水平上顯著,這說明確實存在空間效應;lnD與ln2D通過顯著性檢驗,且符號并沒有改變,其他控制變量絕大多數都通過了檢驗,這說明模型的設定存在穩健性。空間杜賓模型顯示W×lnD系數在1%的水平上顯著為負,這說明區域創新與產業結構耦合協調度存在空間上的溢出性,且經濟差距越大的,協調度溢出效應越大。

通過計算得到動態GMM模型的耦合協調度lnD最低點約為6.40,超出區間內的最大值(4.41),而空間面板模型的耦合協調度lnD最低點分別為3.00(SAR模型)、2.40(SEM模型)與2.60(SDM模型),低于區間內最小值(3.17),可能的原因在于動態GMM考慮到經濟增長的滯后性,當期的經濟增長很大程度受前一期影響,由此弱化了耦合協調度與經濟增長的相關關系,導致模型的最低點向右偏移,空間面板更多考慮鄰近地區的相互影響,未將前期經濟的影響考慮模型中,這種忽略經濟滯后期的影響無疑也會加強耦合協調度與經濟增長的相關關系,導致計算模型的最低點向左偏移。綜合考慮,取動態模型與空間面板模型計算得到的最低點均值近似作為模型的最低點約為=3.60,在樣本期間內,大部分省份已過最低點,耦合協調度開始對經濟增長起到促進作用。

五、結論與建議

在實證分析基礎上,得出以下結論:

第一,我國各地區的區域創新與產業結構綜合水平指數逐年提升,但存在地區差異。廣東省區域創新能力居于全國之首,北京市產業結構綜合發展能力位居全國第一,大幅度高于其他地區。

第二,區域創新與產業結構耦合度與協調度逐年上升,但東、中西部差異明顯。區域創新與產業結構處于高水平耦合階段,但協調度卻處在低度耦合協調階段。東部地區的協調度逐漸向高度耦合協調階段轉變,中西部地區的協調度逐步向中度協調階段轉變。全國各地區協調度分布存在差異,總體格局表現為“東高西低,南高北低”。以北京為首的環渤海地區、以上海為首的長三角地區以及以廣東為首的珠三角地區協調度普遍高于全國其他地區。

第三,區域創新與產業結構間協調度與經濟增長呈現非線性關系,動態面板模型結果顯示,兩大體系的協調度與經濟增長有著正“U”形關系,在2006~2015年期間,大部分省份都已過最低點,協調度提高對經濟轉型發展起促進作用;運用空間計量模型進行穩定性檢驗,實證分析結果具有較好的穩健性;SDM模型實證分析表明協調度具有明顯空間溢出性,這種溢出性在經濟差距較大的地區間表現更為明顯。

根據以上結論,給出以下建議:

第一,大力加強區域創新力度,提高區域創新與產業結構之間耦合協調度。我國整體上產業結構發展能力優于區域創新發展能力,兩大系統步伐并不一致,缺乏協調性。產業結構與區域創新是相互促進、互補的兩大系統,并不是魚和熊掌的關系,要兼而顧之,不能單手抓。實施創新驅動發展戰略作為產業轉型升級的關鍵,不斷加快以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系建設,大力引進、培育、發展戰略性新興產業和創新型企業。

第二,縮小地區之間耦合協調度差距,避免其負外部效應出現。全國各地區協調度分布存在差異,總體表現為中西部地區耦合協調度水平整體較低。東部地區在謀求自身發展的同時,應積極做好引領示范作用,打破區域間市場壁壘,消除國內市場分割現象,促進人才與知識自由流動,擴大創新效應的溢出性。

第三,因地施策,精準定位。由于區域間存在資源稟賦、區位以及經濟發展程度上的差異,這就需要各地區根據自身的實際情況扮演相應的角色,精準定位,彰顯特色優勢,積極推動東中西部三大板塊之間的互補、互助。

[注 釋]

① 由于2017年《中國金融年鑒》未公布,部分數據不能更新,所以樣本截止期間到2015年。

② 東部地區:北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南;中部地區:山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地區:內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

[參考文獻]

[1] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(5):4-16,31.

[2] ALHOWAISH A K. Does services sector cause economic growth? empirical evidence from Saudi Arabia[J]. Indiana journal of global legal studies,2014,7(1):1-6.

[3] 何平,陳丹丹,賈喜越.產業結構優化研究[J].統計研究,2014,31(7):31-37.

[4] 湛泳,徐樂,王恬.包容性創新推動區域經濟增長的路徑研究——基于跨越“中等收入陷阱”的視角[J].研究與發展管理,2017,29(1):75-85.

[5] 王麗潔.區域創新能力與經濟增長動態關系研究[J].統計與決策,2016(16):142-144.

[6] SHUKLA S. Innovation and economic growth: a case of India[J].Humanities & social science reviews,2017,5(2):64-70.

[7] 白俊紅,蔣伏心.協同創新、空間關聯與區域創新績效[J].經濟研究,2015,50(7):174-187.

[8] 卓乘風,鄧峰.創新要素流動與區域創新績效——空間視角下政府調節作用的非線性檢驗[J].科學學與科學技術管理,2017,38(7):15-26.

[9] NAHM J,STEINFELD E S. Scale-up nation: China's specialization in innovative manufacturing[J]. World development,2014,54(54):288-300.

[10] HOPENHAYN H A. Firms,misallocation,and aggregate productivity: a review[J]. Social science electronic publishing,2014,6(1):735-770.

[11] 陶長琪,彭永樟.經濟集聚下技術創新強度對產業結構升級的空間效應分析[J].產業經濟研究,2017(3):91-103.

[12] 吳豐華,劉瑞明.產業升級與自主創新能力構建——基于中國省際面板數據的實證研究[J].中國工業經濟,2013(5):57-69.

[13] LI J,DYLAN S,WANG Y,et al. Firm ownership,industrial structure,and regional innovation performance in China's provinces[J]. Technology analysis & strategic management,2014,26(9):1001-1022.

[14] 李偉慶,聶獻忠.產業升級與自主創新:機理分析與實證研究[J].科學學研究,2015,33(7):1008-1016.

[15] 王鵬,趙捷.產業結構調整與區域創新互動關系研究——基于我國2002-2008年的省際數據[J].產業經濟研究,2011(4):53-60.

[16] 李政,楊思瑩.創新投入、產業結構與經濟增長[J].求是學刊,2015,42(4):61-67.

[17] GRYCZKA M. The Changing role of the service sector in an innovation-oriented economy[J]. Folia oeconomica stetinensia,2016,16(2):175-190.

[18] 蔣天穎,劉程軍.長江三角洲區域創新與經濟增長的耦合協調研究[J].地域研究與開發,2015,34(6):8-13,42.

[19] 王偉,孫雷.區域創新系統與產業轉型協調度分析——以銅陵市為例[J].地理科學,2016,36(2):204-212.

[20] 蔣天穎,華明浩,許強,等.區域創新與城市化耦合發展機制及其空間分異——以浙江省為例[J].經濟地理,2014,34(6):25-32.

[21] 曾繁清,葉德珠.金融體系與產業結構的協調度分析——基于新結構經濟學視角[J].經濟評論,2017(3):134-147.

[22] 徐敏,姜勇.中國產業結構升級能縮小城鄉消費差距嗎?[J].數量經濟技術經濟研究,2015,32(3):3-21.

[23] 廖重斌.環境與經濟協調發展的定量評判及其分類體系——以珠江三角洲城市群為例[J].熱帶地理,1999(2):76-82.

[24] 王毅,丁正山,余茂軍,等.基于耦合模型的現代服務業與城市化協調關系量化分析——以江蘇省常熟市為例[J].地理研究,2015,34(1):97-108.

[25] 吳玉鳴,柏玲.廣西城市化與環境系統的耦合協調測度與互動分析[J].地理科學,2011,31(12):1474-1479.

[26] 杜立民.我國二氧化碳排放的影響因素:基于省級面板數據的研究[J].南方經濟,2010(11):20-33.

[27] 張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952-2000[J].經濟研究,2004(10):35-44.

[28] 林光平,龍志和,吳梅.我國地區經濟收斂的空間計量實證分析:1978-2002年[J].經濟學(季刊),2005(S1):67-82.