川渝地區漢代石棺畫像伏羲女媧交尾類型研究

徐新

摘 要:川渝地區漢代石棺畫像中的伏羲女媧人首蛇身形象,根據其交尾程度不同可分為未交尾、簡單交尾和復雜交尾,每一種交尾類型的伏羲女媧形象的特征和寓意都不盡相同。通過對伏羲女媧人首蛇身形象的交尾情況進行分析,基本可以得出該類圖像在巴蜀范圍內的傳播路徑和演變方式。

關鍵詞:漢代畫像;石棺;伏羲;女媧;交尾

伏羲、女媧在川渝漢代畫像石棺中主要以人首蛇身的形象出現,這些圖像中的伏羲女媧像大多交尾,若不考慮其他元素的影響(如所持物體),其主旨多為表達墓主人對于家族繁衍生息、經久不衰的美好希冀。但在四川地區出土的漢代石棺上的伏羲女媧像并不都是以交尾的形式出現,還有一部分并未交尾,如郫縣新勝2、3號磚室墓石棺、新津縣寶子山崖墓石棺、簡陽縣鬼頭山崖墓石棺、重慶璧山縣崖墓石棺等。雖然“欲交”的形式與交尾所表達的寓意基本相同,但在交尾類型上仍有所區別,需要單獨梳理。此外,不同地方出土的伏羲女媧形象的交尾程度也不同。

一、伏羲女媧形象的交尾類型

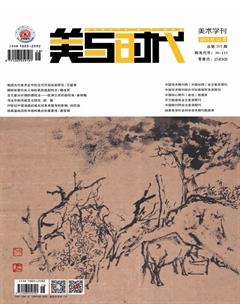

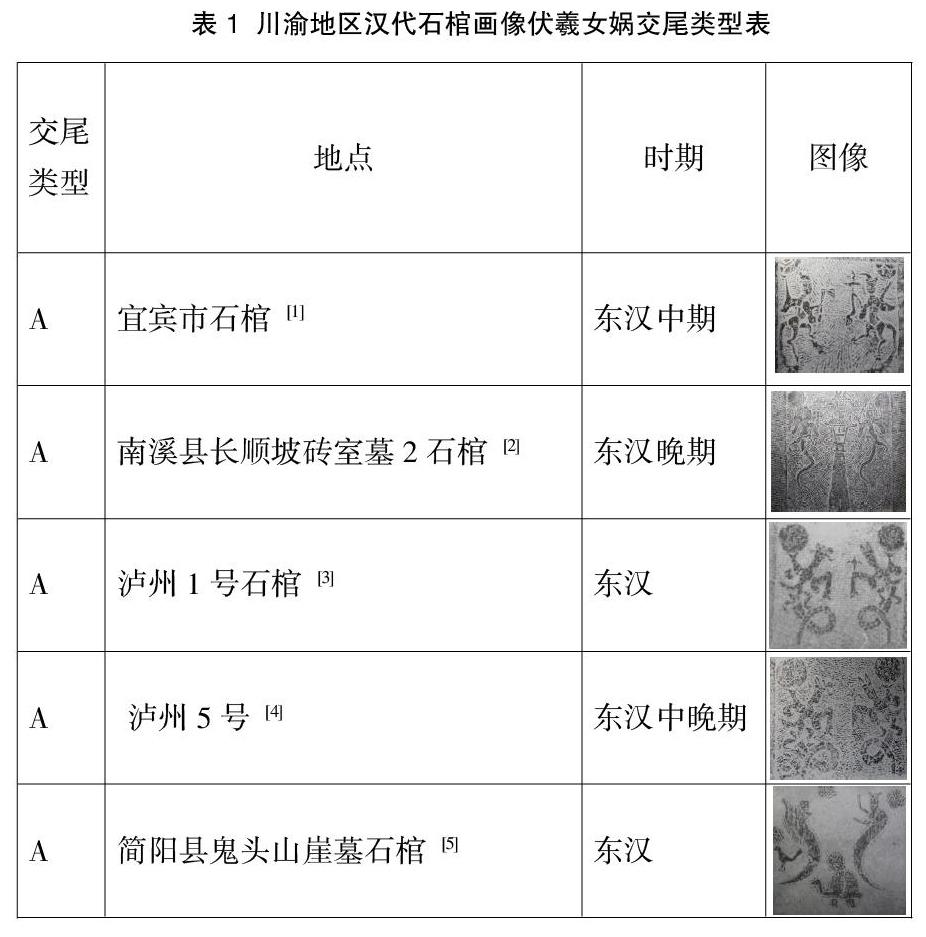

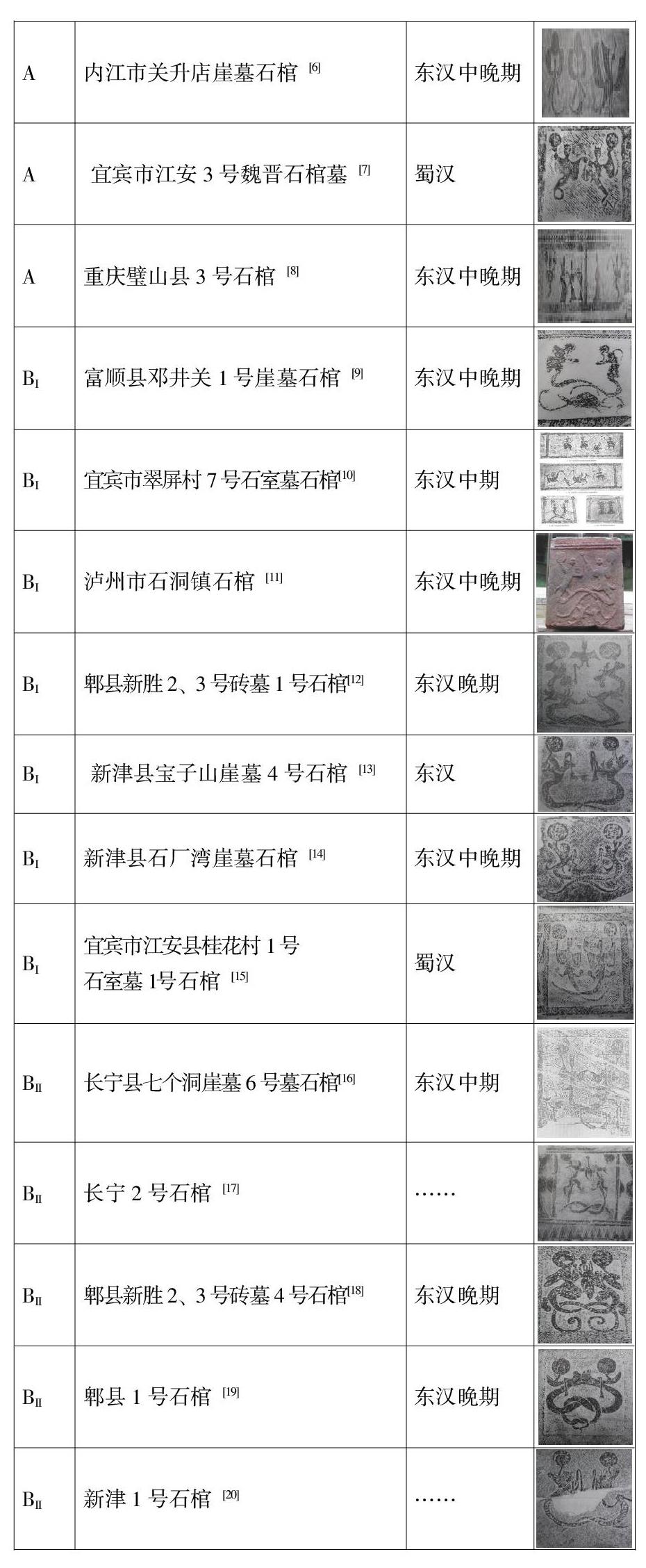

將伏羲女媧形象按是否交尾可分為三類:A型,二者共同出現但未交尾;B型,二者共同出現且交尾;C型,伏羲女媧單一出現,不存在交尾。在B型中,根據伏羲女媧不同的交尾程度又可分為三種形式:BI式,簡單交尾,即二者的尾部只有一處重疊點;BII式,“∞形”交尾,即二者的尾部有兩處或兩處以上重疊點;BIII式,特殊交尾,即這類圖像中的“交尾”不是通過二者的尾部直接相交來表現的,但因其表達寓意相同,因此把這類圖像也歸為B型中。

依據上述分類方式對川渝地區漢代畫像石棺上的伏羲女媧形象進行梳理,得出表1。

二、伏羲女媧形象的交尾特征

因部分石棺畫像圖片殘破或不法查證,本文只依據有確切出土墓葬和大概年代的石棺畫像對伏羲女媧的交尾特征進行分析。

(一)A型交尾特征

屬于A型交尾的圖像共8例,在該類圖像中,伏羲女媧皆為對偶出現,除簡陽縣鬼頭山崖墓石棺是伏羲在右、女媧在左以及江安3號魏晉石棺墓無法辨認伏羲女媧具體身份外,其余均為伏羲在左、女媧在右。且在大多數圖像中,伏羲一手持矩,一手托圓輪,女媧則一手持規,一手托圓輪,二者的姿態在畫面安排上有對稱性。另有兩例伏羲女媧形象刻有獸足(南溪縣長順坡磚室墓2石棺、內江市關升店崖墓石棺)。

(二)B型交尾特征

川渝地區漢墓石棺畫像中的伏羲女媧形象屬于B型交尾的有20例,分為三種形式。

1.BI式

屬于BI式交尾的圖像共7例。在該類型圖像中,除新津縣石廠灣崖墓石棺上是伏羲在右、女媧在左以及富陽縣鄧井關1號崖墓石棺、宜賓市翠屏村7號石室墓石棺無法辨認二者位置外,其余4例均為伏羲在左、女媧在右。值得注意的是,在該類型圖像中,伏羲女媧手中所持之物不再限于規、矩,有部分圖像加入了其他元素,如羽人、蟾蜍等。伏羲女媧繪有獸足的情況只有1例(江安縣桂花村1號石室墓1號石棺)。

2.BII式

屬于BII式交尾的圖像共12例。該類型圖像在站位上,出現較多伏羲在右、女媧居左的情況。二者幾乎不持規、矩,取而代之的是持靈芝、排簫、巾帶(疑似)等,在僅有的兩例手持規、矩的圖像中,卻也變成伏羲持規、女媧持矩,較A和BI類型有很大不同。值得注意的是,該類型圖像在表達繁衍生息之意時,不僅僅限于交尾的形式,往往還通過二者身體其他部位的接觸來表現,例如郫縣新勝2、3號磚墓4號石棺、成都天回山3號崖墓石棺圖像中的伏羲女媧面部貼近,呈“接吻”狀;而長寧縣七個洞崖墓6號墓石棺、郫縣1號石棺、合江縣張家溝崖墓石棺、合江10號石棺、四川屏山縣斑竹林遺址M1畫像石棺中的伏羲女媧則呈現手部或足部的連接。此外,該類型的伏羲女媧繪有獸足的情況明顯增多。

3.BIII式

屬于BIII式特殊交尾的僅有重慶市璧山縣蠻洞坡崖墓石棺1例。圖像左側是伏羲,戴山形冠,右手舉圓輪;右側女媧頭梳髻,左手舉圓輪。皆人首人身,身著緊袖短服,相鄰臂膀相連。之所以稱其為“特殊交尾”,是因為伏羲女媧不是直接以人首蛇身形象呈現,而是在兩者微分的雙腿內測各刻畫了一條蛇,蛇頭伸向其生殖部位,兩尾相交于二者腳下。此種刻繪方式在表情達意上似與人首蛇身交尾的寓意無異,但就其完全人首人身的形式來看,似乎是在賦予二者更多的人性,從而與傳統觀念中的伏羲女媧形象略作區別。

(三)C型交尾特征

屬于C型交尾的圖像共2例。由于此類伏羲女媧為單人出現,不存在交尾情況,因此不在本文討論范圍之內。

三、伏羲女媧交尾形象的演變

(一)時空變化

從時間上看,A類型圖像的年代主要為東漢中期和中晚期,BI類型圖像主要為東漢中晚期,有極個別為漢末魏初之際,BII類型圖像則絕大部分為東漢晚期。這里基本可以推論出,川渝地區漢代石棺上刻繪的伏羲女媧形象從剛開始出現時的未交尾狀態(A類型),到交單交尾(BI類型),再到復雜交尾(BII類型),呈現一條較為清晰的演變脈絡。

從空間上看,A類型圖像分布于宜賓、南溪、瀘州、簡陽、內江、璧山等地區,主要屬于四川(含重慶)東南部地區,分布較為集中;BI類型圖像分布于富陽、宜賓、瀘州、郫縣、新津、江安等地區,主要位于屬于四川東南到中部地區,分布與A類相比,較為分散;BII類型圖像分布于長寧、郫縣、新津、合江、成都、屏山等地區,分布于四川東南到中部地區,以中部地區居多。

(二)形像變化

1.位置

A和BI類型以伏羲在左、女媧居右為主,包含少數相反情況。BII類型則較多為伏羲在右、女媧居左。

2.肢體接觸

A和BI類型所有圖像均未出現伏羲女媧肢體有接觸的情況,而BII類型則出現超過半數的二者肢體發生接觸的情況,包括面部相貼和手部、足部的連接。

3.獸足

A類型伏羲女媧繪有獸足的情況較少,占總量的1/3。BI類型中二者繪有獸足的比例降低,但到BII類型時,繪有獸足的數量明顯增多,占總量的1/2。

4.手中所持物體

A類型伏羲左手持矩,右手托圓輪,女媧則右手持規,左手托圓輪。BI類型二者手中所持之物除規、矩外,開始出現其他物體,如排簫等。BII類型伏羲女媧極少持規、矩,取而代之的是靈芝、排簫、巾帶(疑似)等。

5.附加元素

附加元素是指在圖像中除伏羲女媧兩個主神及手持物體之外的構成元素。在A類型中,含有補充元素的圖像較少,以添加方位神(如朱雀、玄武)為主。在BI類型中,畫面的補充元素除方位神外,出現了人首蛇身的小孩和羽人。BII類型中含有補充元素的圖像數量明顯降低,僅有1例,添加的是倒置分開雙腿的小人。

四、結語

川渝地區出土的漢代石棺上的伏羲女媧形象,經歷了從東漢中期的不交尾形態到東漢中晚期的簡單交尾形態,再到東漢晚期的復雜交尾(∞形交尾)形態。在自川渝東南部向中部傳播的過程中,伏羲女媧的位置由最初的伏羲在左女媧在右漸漸向伏羲在右女媧向左的轉變;手中所持物體(圓輪固定不變)不再限于傳統的規、矩,其種類發展受升仙思想影響呈現多樣性;二者人首蛇身帶有獸足的情況總體表現為增多趨勢,且在其表意功能上逐漸增加肢體接觸的形式;圖像中的附加元素則呈現先增多后減少的過程,至東漢晚期,基本不靠補充其他物象增加寓意,轉而在伏羲女媧主體神身上尋求突破。

可以看出,伏羲女媧人首蛇身對偶圖像在剛傳入川渝地區的時候,被保留其原本的用意,即生殖崇拜,表現了人們對家族人丁興旺、生生不息的渴望。但在其傳播過程中,逐漸融入了地方特色,伏羲女媧不再僅作為繁衍之神,而是被賦予了升仙思想等更加豐厚的文化內涵。

參考文獻:

[1][19][23][24][25]高文,高成英.四川出土的十一具漢代畫像石棺圖釋[J].四川文物,1988(3):17,17,17,17,17,17.

[2]羅二虎.四川南溪長順坡漢墓石棺畫像考釋[J].四川文物,2003(6):62.

[3][4][30]謝荔.瀘州博物館收藏漢代畫像石棺考釋[J].四川文物,1991(3):32,32,32.

[5]雷建金.簡陽縣鬼頭山發現榜題畫像石棺[J].四川文物,1988(6):65.

[6]雷建金.內江關升店東漢崖墓畫像石棺[J].四川文物,1992(3):60.

[7][9][12][15][16][17][18]高文,范小平.四川漢代畫像石棺藝術研究[J].中原文物,1991(3):25,25,25,25,25,25,25.

[8]戴克學.璧山縣出土漢代石棺[J].四川文物,1993(1):55.

[10][27]匡達瀅.四川宜賓市翠屏村漢墓清理簡報[J].考古通訊,1957(3):20,20.

[11]鄒西丹.瀘州市石洞鎮發現東漢“延熹八年”紀年畫像石棺[J].四川文物,2007(6):92.

[13][14]高文,王錦生.四川新津縣漢代畫像石棺上之新發現[J].四川文物,2002(5):61.

[20]曾繁模.新津漢畫像石特色簡析[J].四川文物,2005(1):45.

[21][22]王開建.合江縣出土東漢石棺[J].四川文物,1985(3):67,67.

[26]劉志遠.成都天回山崖墓清理記[J].考古學報,1958(1):87.

[28]范鵬,鄒后曦,李大地.重慶市璧山縣漢代石棺的發現與研究[J].四川文物,2012(6):28.

[29]徐華.瀘縣出土畫像石棺[J].四川文物[J].2010(6):94.

作者單位:

西安美術學院