提升城市競爭力視角下的廈門公租房建設

張宇佳 俞顯鴻 張文兵

摘要:近兩年城市之間的“搶人大戰”愈演愈熱,在面對城市產業升級中對高智慧技術人才需求的上升,各大城市相繼出臺了多種支持政策與金融優惠來吸引高校畢業生落戶。其中關注度最高的政策要屬落戶、住房及購房補貼。直接反映時下年輕群體對住房的剛性需求,側面反映了住房對此群體所具有的巨大吸引力。通過分析廈門市現有公共租賃住房的存量、分布與建設情況,提出城市吸引高知人才視角下的公共租賃住房選址與建設建議。

關鍵詞:城市競爭力;公共租賃住房;人才引留

中圖分類號:F293 文獻標識碼:B

文章編號:1001-9138-(2019)04-0052-57 收稿日期:2019-03-18

1引言

城市競爭力主要指一個城市在競爭和發展過程中與其他城市相比所具有的吸引、爭奪、擁有、控制和轉化資源,爭奪、占領和控制市場,創造價值,為居民提供福利的能力。城市的發展離不開人才,當前我國正處于經濟體制改革的關鍵時期,人才的獲取是下階段各城市發展的必要智力支撐。研究證實,過高的房價已經給中低收入人群帶來許多負面影響,其中新就業的大學生就是受影響的主要群體之一。他們一方面是地方經濟發展的主心骨,是創造“人口紅利”的主要力量;另一方面卻由于其收入低,在住房市場中既無力當房奴,且還被排除在保障性住房體制外,成為了名副其實的“夾心層”。在房價居高不下的時代大背景下,破解畢業大學生的住房問題成為了加快區域經濟發展的關鍵要素之一,吸引支撐城市產業升級轉型的高層次智慧型勞動力儼然成為各城市的施政重點。為了在這場“搶人大戰”中分得一杯羹,每個城市相繼出臺了許多政策,其中主要包括落戶以及住房保障等。本文通過比較廈門與其他城市的人才吸引政策,在提升廈門城市競爭力的目標指引下,分析廈門公共租賃住房的存量情況和建設進展,據此提出政策建議。

2廈門市于人才競爭中的優略勢分析

2.1廈門市吸引人才流人的優勢

全國僅有7個經濟特區和15個副省級城市,廈門都位列之中,享有諸多政策優勢。城市區域建設起步早、開發強度大,作為全國十大旅游目的地,氣候宜人,生態宜居。海陸空交通運輸發達,教育與醫療條件良好,是廈門市吸引人才定居的硬環境優勢。

2018年廈門市出臺《關于促進民營經濟健康發展的若干意見》,提出進一步優化營商環境、構建完善人才服務體系,加強知識產權保護等重要措施。在政策以及經濟環境上進一步扶持民營經濟在大環境中的地位,通過降稅降費、提升技術、加強合作等手段為廈門民營經濟發展提供更好的成長環境。上述諸多舉措都旨在為開展投資以及創業的人才提供更優惠的條件和更良好的軟環境。

2.2廈門市在人才競爭中的劣勢

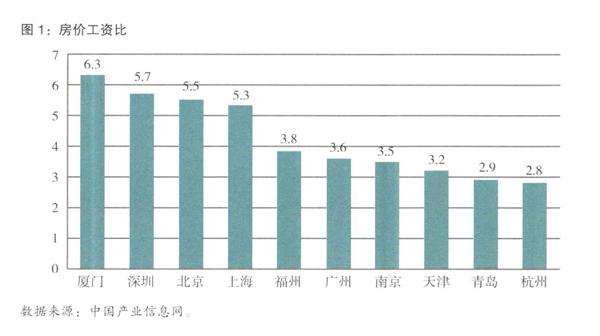

廈門市經濟體量整體規模較小,2018年GDP總量僅排名全國第46位,與此不相稱的是房價近年卻一直穩居全國前4,2018年的房價工資比竟然達到6.3,排名全國第一(見圖1)。住房是城市經濟中的一個重要環節,房價的高低與城市的經濟發展存在緊密的關系。一般而言,競爭力強的城市通常會吸引更多的要素以及產業的流入,在供給體系的作用下其房價也會更高。但是商品房作為一種資產所具有的投資屬性使其價格的變動會獨立于城市競爭力外,因此當房價上升超越了城市基本面的臨界點,就會對城市競爭力產生反作用。過高的房價不僅阻礙了人才的流入意愿,甚至迫使許多無力負擔房價的群體離開廈門。流失人群中以年輕人口居多,主要為新近就業的高校畢業生群體。作為創新的中堅力量,他們面臨不斷攀升的房價,不僅購房無望,租房都成一大難題。在居無定所的現實壓力下,根本難以全身心投入科技社會的創新發展。雖然高房價一方面有利于城市擠壓出低端產業,促進中高端產業的引入,但是缺少中高層次人才的支撐,目標產業也是很難引入落地的。所謂引人還得留人,做足核心人群的基礎調研,為畢業大學生族群提供符合通勤與生活需求的保障性住房將是城市提高競爭力,走上可持續發展的重要一環。

2.3國內城市施行人才吸引策略的情況概述

自2017年以來,中國各大城市分別推出一系列人才政策,目的在于吸引更多高層次高學歷人才落戶發展。高層次人才在進行發展區域考量時,往往會將區域經濟水平、發展前景以及基礎設施建設和生活保障政策作為主要的考察方向。不過由于部分二三線城市在經濟發展水平方面的差異性,部分城市可能存在一定的資源能力不足問題,導致無法實現針對高層次人才的留駐。表1為筆者整理的幾大熱點城市人才政策分析表,通過簡要方式顯示不同城市在人才競爭中所推出的政策,總結下來主要集中在落戶以及住房補貼兩個方面。

一個區域的人才吸引機制,應該著重于保障人才的發展和穩定性,通過解決人才落戶、住房、生活配套等方面的基礎需求,來滿足人才對區域選擇的要求。由于廈門市《人才新政45條》所提供的租房與購房補貼主要面向“海納百川”以及“雙百計劃”等市級、省級或者國家級引進的尖端人員,不在本文討論的以大學畢業生為主的群體中,故不計算。從上表可以看出廈門市在人才吸引政策層面上相較其他熱點城市并不占有明顯優勢。除政府外,能夠為人才提供住房和住房補貼的企業也相對較少。

3廈門市公共租賃住房建設情況

3.1加快公共租賃住房建設的現實意義

彭順昌認為想要進一步增強廈門市的城市競爭力,應該加大人才住房建設,吸引高端人才集聚。宜借鑒深圳和成都的做法,實行保障性住房和人才住房的雙軌制,力爭通過人才住房留住人才,降低人才進入的門檻,保障人才的尊嚴,通過人才的創新實現城市產業的轉型升級。黃文麗則認為大學畢業生具有與其他人群不同的特質,應該將大學畢業生和其他社會群體分開,從根本上解決大學畢業生住房保障所面臨的問題。

在房價畸高的廈門,實行人才住房與保障性住房建設雙軌制,同時加快公共租賃住房的建設在吸引人才方面具有很強的現實意義。廈門市從2015-2018年期間開工建設的保障性安居工程主要分布在:島內的湖里區有兩處,分別是仁和公寓和湖邊公寓,共提供公共租賃住房約3240套,另有若干人才公寓。3個項目位于集美區,分別是華鈴花園三期、園博公寓以及珩琦公寓,共提供公租房5761套。3個項目位于海滄區,分別是新陽居住區二期、馬鑾灣地鐵社區一期以及雍厝公寓,共提供14224套公共租賃住房。4個項目位于同安區,分別是后吳公寓、官潯公寓、祥平地鐵社區一期與二期,共提供公共租賃住房21563套。另有7個在建保障性住房項目位于翔安區,分別是東方新城二期B地塊、黎安居住、新店地鐵社區一期、新店地鐵社區林前綜合體、新店地鐵社區二期、浯家公寓以及洋唐居住區三期,共提供21326套公共租賃住房。

3.2廈門市人才住房保障體系存在問題

目前廈門市人才住房與公共租賃住房都歸入社會保障性住房,主要由供應方與準入機制所區分。人才住房的供應數量以及申請條件都存在諸多限制,在“搶人大戰”的大環境下對于人才引留所起作用有限。新建保障性住房的選址更多集中在島外,存在許多相關研究所指出的選址偏遠問題。楊曉冬、黃麗平等指出,中低收入人群由于自身的教育水平和就業培訓機會的限制,他們所從事的行業多為位于市中心的服務業。然而保障性住房大多位于遠離市區的地方,服務業凋敝,導致周邊就業機會少。再加之沒有便利的交通條件,中低收入家庭被勞動力市場擠出,就業率因此下降。上述情況同樣也適用于高校畢業生群體。

根據廈門市統計局的研究表明:因工業區周邊生活配套不全,即便是企業已經提供了員工宿舍、食堂等生活設施,處于郊區的工業企業在基層員工的招聘上仍普遍存在困難。大學畢業生寧愿到市中心低薪就業,也不愿意到郊區的工廠就職。年輕群體更加傾向于選擇在城市中心區域就業和發展,因為只有城市中心區域的各項公共設施,包括商業、娛樂等才可以滿足他們的生活需要。由此可見,廈門市的住房保障體系著實處于“文不對題”狀態,政策與實際需求的錯位導致保障性住房的空置以及人才住房實際需求難以滿足的尷尬局面。

4廈門市公共租賃住房建設對策

統計顯示,現今畢業大學生族群在城市中的住房形式中合租的比例達到約60%,租房已經成為多數畢業生群體短時間內的主要住房形式選擇。所謂引人還得留人,充分調動城市保障性住房建設的經驗,做足核心人群的基礎調研,從而為畢業大學生族群提供符合通勤與生活需求的保障住房將是城市可持續發展措施中的重要一環。以解決大學畢業生族群短期住房保障問題為目標,對廈門市公共租賃住房建設提出如下幾點建議。

4.1公共租賃住房選址應參考TOD模式

TOD(交通引導城市發展)模式要求相對較高的開發密度,包括就業、居住、商業以及公共設施等功能混合于一個大型的公共汽車或軌道交通站點周圍,控制在適于步行的范圍之內。Belinda Yuen以新加坡組屋為例,建議保障性住房應在交通條件較好的地段,譬如地鐵附近進行選址建設。楊靖等認為可結合公共交通選址,發展以公共交通為主導的保障房住區模式。保障房的選址應鄰近大運量城市公交系統,通過沿公共交通走廊安排保障性住房建設,充分發揮公共交通的引導作用,提高低收入人群的出行效率。在探究我國保障性住房建設選址的決策因素分析時,杜靜等建立了選址合理性綜合評價模型,對交通便利,就業機會和配套設施等因素進行評價,并以南京市為例提出交通便利是對保障性住房選址決策影響最大的因素。因此,參考TOD模式為公共租賃住房的選址提供依據,能夠最大限度利用城市的公共交通系統為居住其間的住戶提供最便捷快速的出行方式。

4.2開源節流,調動有能力的用人單位共同投資運營公共租賃住房

現有如小米、萬科等公司僅以市場一半的價格將房屋長期居住權銷售給員工。將員工購房的支出占工資比控制在一個合理范圍,為員工減輕了很多還貸負擔。除此之外,很多企業也采取自己獨特的方式解決員工的住房問題。譬如珠海的格力就由企業出資為員工提供免費的福利形式宿舍,只要員工不離職就可以一直住下去,即便往后員工退休也能繼續享有住房居住權。杭州娃哈哈公司對申請經濟適用房的員工進行貨幣補貼,阿里巴巴則把公司建好的房子按市場價格60%賣給員工,騰訊公司對購買首套住房的員工免息貸款,京東公司免費提供宿舍給員工居住。這些企業巨頭都通過不同的方式,著力于解決員工的住房問題。雖然由企業提供的各項住房福利措施對企業的規模以及實力都有很高的要求,這也反映了為什么大企業可以吸引到更多高層次人才入職的原因。因此,政府可以設計好一套互利共贏的合作形式抑或出臺相關政策、引導支持有能力的大企業參與公共租賃住房的建設以及運營,進而提高公共租賃住房的供應與運營效率。

4.3完善準入與退出機制,分階段實現人才“住有所居”目標

大學畢業生群體是不同于進城務工人員的一個高知群體,高知人才的收入會隨著工作時間、經驗、能力的增長而增長,因此公共租賃住房對其只是一種過渡性質的住房。隨著收入的提高,職位的提升以及家庭結構的變化都會促使他們進入不同的人生發展階段。因此,公共租賃住房的供應必須針對城市引進人才的不同發展階段分段實施。當下要盡快寬松畢業生的準入機制,逐步放開戶籍限制,簡化申請程序,加大公共租賃住房的供應量等舉措來提高廈門對人才的吸引力。與此同時,政府也要嚴格并完善公共租賃住房退出機制,以收入或就業年限作為退出機制的評測標準,從而充分利用公共租賃住房的已有存量最大程度服務更多的新就業人群。并逐步將退出公共租賃住房的群體過渡到購買經濟適用房階段,實現保障代謝機制,提高保障體系的效率,最終實現城市青年人才“住有所居”的目標。

4.4島內先行,縮短職住分離的通勤成本

不同于經濟適用房,公共租賃住房的選址應該最大程度集中于島內區域,并且建設在公共設施與交通配套完善的社區。因為中高端產業的生產與服務地點更多集中在發展成熟的城市核心區域,公共租賃住房選址就應盡力避免由于職住分離而造成通勤成本高企的局面。另一方面,參考青年群體在城市中的活動時間與出行喜好,其對居住空間的要求也與一般傳統社區有所區別。青年群體的工作方式,社交習慣以及家庭構成等方面的生活起居都與其他年齡段人群不同,其對居住空間的個性化上也有著更高的需求。由于公共租賃住房作為一種過渡性的住房模式,在城市用地緊張的情況下,可以采用化整為零的分散式布點。充分利用城市中現存的失落空間,比如高架橋底、廢棄建筑、工業廠房以及無意義的消極綠化帶進行小規模建設。

這樣的做法可以更有效地利用城市土地,在提高建筑密度的同時降低房地產開發的土地成本。可以首先通過組織有關專業的人員對城市上述類型的空間進行摸底、調查市場已有的青年公寓空間布局和配套設施,制定針對此模式下的住房規范制度,小規模、交通便利、配套完善、并呈散點分布的公共租賃住房將為人才安居提供穩定的居住環境。

5結論

在廈門面臨產業轉型,并升級至智慧產業的大背景下,未來城市保持可持續發展將會更依賴于青年人才的智力。在人才競爭白熱化的當下,各大城市都已經亮出壓箱寶。廈門如何在新一輪的競爭中拉長補短將成為城市下一輪經濟發展的關鍵。目前最為緊迫的任務便是人才引留機制的研究,首先保障人才“住有所居”,消除生活的后顧之憂成為此項工作的重中之重。政府不僅應該完善公共租賃住房的準入準出機制,還應該通過多方途徑加快公共租賃住房的建設,向新引入人才強化他們可以較快實現從租到買的心理發展預期,依照他們的發展階段為符合條件的人才逐步解決住房問題,引人且留人。以人才建設與儲備作為城市往前發展的基石,持續提升廈門的城市競爭力和人才吸引力。