從三大戰役看敵我雙方用兵布陣

葉介甫

遼沈、淮海、平津三大戰役,是解放戰爭中規模最大、對戰略全局具有決定意義的戰役,是中央軍委、毛澤東組織人民解放軍同國民黨軍隊展開的戰略決戰。三大戰役從1948年9月12日開始,歷時4個月零19天,殲滅敵正規軍144個師(旅)、非正規軍29個師(旅),共154萬余人,使國民黨賴以發動反革命內戰的主力基本上被消滅。從此,國民黨政權呈現土崩瓦解之勢。國民黨軍隊慘敗的原因是多方面的,但作為主帥的蔣介石在指揮上發生一連串失誤,不能不說是一個主要原因。而人民解放軍在中央軍委和毛澤東的指揮下,進行通盤戰略籌劃與完整部署,譜寫了古今中外戰爭史上罕見的壯麗篇章。

正確把握決戰時機

戰略決戰是檢驗軍事統帥戰略眼光、駕馭復雜局勢能力、決心和意志力的最好試金石。國共雙方統帥的個體差異與雙方的成敗得失緊密相連,即毛澤東和蔣介石的個體差異導致了二人在大決戰中的不同表現和最終命運。

1946年,毛澤東審時度勢,科學地分析了當時的國際形勢。他認為,隨著第二次世界大戰的結束,社會主義陣營里只有蘇聯能夠和美國叫板。

1947年,人民解放軍由戰略防御轉入戰略反攻。經過1年的英勇作戰,人民解放軍先后打退了國民黨軍隊的全面進攻和重點進攻。解放區的土改運動已經完成,國統區的愛國民主運動也風起云涌。可以說,全國的形勢包括政治、經濟、軍事均朝著有利于我方的方向發展。毛澤東及時洞察到這一點,適時地抓住有利時機作出了戰略決戰的重大決策,把大決戰的第一站放在東北戰場。

解放戰爭進入1948年6月,國民黨軍隊在綜合戰爭力量的對比上已處于不利地位。中央軍委、毛澤東分析當時形勢,認為同國民黨軍隊進行戰略決戰的時機已經到來。在經過一段醞釀和準備之后,1948年9月上旬,中共中央召開政治局會議,研究確定了同國民黨軍隊進行戰略決戰的方針,決定在長江以北和華北、東北殲滅國民黨軍隊主力。三大戰役隨即拉開帷幕。面對這樣一個決定國家、軍隊命運的決戰,國民黨軍隊應采取什么戰略方針呢?葉劍英有一段講話:最有利的方針是“抓住時機,組織戰略撤退,避免戰略決戰”。國民黨軍起義將領郭汝瑰在《淮海戰役期間國民黨統帥部的爭吵和決策》中說:這時,蔣介石對解放軍戰略決戰的方針茫無所知,“對全國性戰略未作決策”,完全處在盲目、遲疑和舉棋不定的狀態。國民黨軍將領杜聿明在《遼沈戰役概述》中講:早在東北野戰軍冬季攻勢即將結束時,美國顧問團團長巴大維鑒于蔣軍在東北處于劣勢,曾建議蔣介石“撤離全東北”,但蔣“為顧全他個人的尊嚴,顧慮到國際影響和國內政治壓力”,同時對于東北兵力對比心存僥幸,沒有接受這一建議。

葉劍英在《偉大的戰略決戰》一文中指出:直至1948年8月,蔣介石在南京召開軍事會議,仍確定了“堅持沈陽到十月底,以觀時局發展,原則上不放棄沈陽,同時亦作撤退準備的作戰指導計劃”。就在他制定這個計劃的同時,我東北野戰軍已在執行遼沈戰役的作戰方針,以主力南下北寧線,錦州已危在旦夕。這時候,蔣介石要把國民黨軍隊撤出東北,已經來不及了。

抓住作戰契機

1947年6月30日,劉伯承、鄧小平率領的晉冀魯豫野戰軍主力7個縱隊千里挺進大別山,揭開了戰略反攻序幕。戰略進攻開始后,我軍經過1年英勇奮戰,先后粉碎了敵人的“全面防御”和“分區防御”,共殲敵152余萬人,攻克城市164座,建立了具有戰略意義的中原解放區,收復和解放了西北、東北、華東、華北的廣大地區。

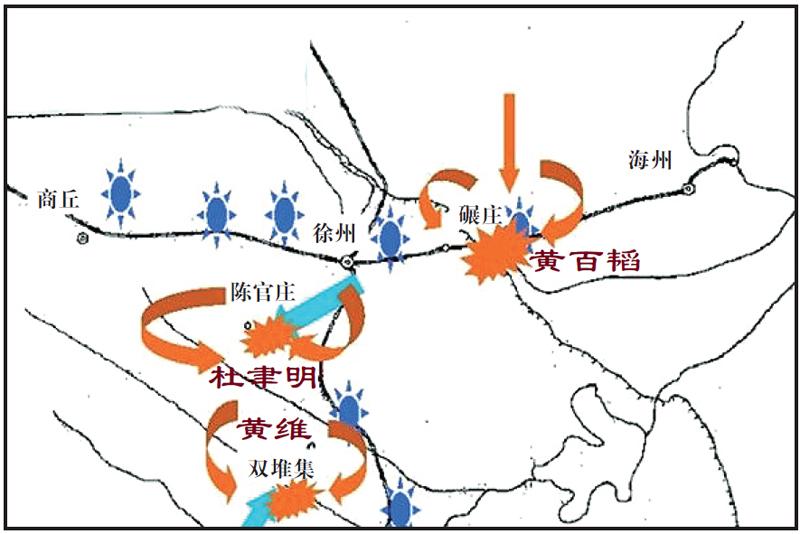

淮海戰役簡圖

此時,濟南成了毛澤東的第一目標。濟南戰役揭開大決戰序幕。毛澤東明確規定,整個濟南攻城由許世友負責,全軍指揮由粟裕擔負。毛澤東命令粟裕指揮全軍主要打援,粟裕準備以20多萬人打援、十幾萬人攻擊濟南。經過周密的偵察和準備,于1948年9月16日發起濟南戰役,只經過8天戰斗就全殲國民黨守軍10萬余人(其中整編第九十六軍軍長吳化文率部兩萬余人在戰場上起義),攻克了濟南。周恩來后來講:“三大戰役的序幕是濟南戰役。”

毛澤東的戰略決擇絕非偶然。葉劍英回憶說:“毛澤東在緊緊抓住決戰時機的同時,又正確地選擇了決戰方向。”緊接著,中央軍委和毛澤東確定,將決戰方向首先指向東北戰場,發起遼沈戰役。針對敵軍據守長春、沈陽、錦州3個孤立地區的態勢,中央決定我軍首先攻取錦州,因為錦州是東北敵軍通向關內的咽喉,打下這一戰略要點,就等于關上東北的大門,既可以粉碎敵人妄想以長春牽制我軍南下來掩護沈、錦之敵南撤的計劃,又可吸引長、沈之敵來援和分割敵軍東北戰場與華北戰場的兩個戰略集團,有利于戰役發展,以便達到我軍全殲東北敵軍的目的。

中央軍委在給東北人民解放軍指揮員的電報中指出:“中心注意力必須放在錦州作戰方面,求得盡可能迅速地攻克該城。即使一切其他目的都未達到,只要攻克了錦州,你們就有了主動權,就是一個偉大的勝利。”根據這一作戰方針,東北人民解放軍于1948年10月14日向錦州發起猛攻,經過31個小時激戰,錦州獲得解放。這樣,整個東北戰場的主動權便為我軍掌握,隨即迅速解放長春和沈陽,整個戰役從9月12日開始集結軍隊到11月2日沈陽、營口解放,前后經過52天便勝利結束,共殲敵47.2萬人,解放了東北全境。

接著,毛澤東便決定組織發動淮海戰役。淮海戰役共分三個階段進行,從1948年11月6日至1949年1月10日,前后歷時65天,敵我雙方集結了近200萬兵力。經過我軍的浴血奮戰,共殲敵55萬多人,基本上解放了長江以北的華東、中原地區,使國民黨反動政府的首都南京完全處在我軍的直接威脅之下。蔣介石氣急敗壞,暴跳如雷。當時香港的《文匯報》透露:“據總統府衛士傳出,蔣不時以拳擊桌,用腳踢人,連宋美齡亦不能幸免。”

當淮海戰役鏖戰正酣之際,中央軍委和毛澤東于12月上旬又組織發動了平津戰役。當時華北戰場的敵軍已成驚弓之鳥。國民黨政權既想用這個集團阻止我軍南下,以掩護他們在江南重整軍力;又想誘使這個集團經塘沽海運江南,增援華東戰場,以扼守長江,進行垂死掙扎。同時,華北敵軍集團本身又有西撤綏遠的企圖。因此,不使敵人撤退、不讓敵人收縮,就成為平津戰役的主要關鍵。據此,中央軍委制定了“隔而不圍、圍而不打、待部署完備再各個殲滅”的作戰方針。

12月中旬完成全局部署后,我軍隨即集中優勢兵力,先后圍殲了新保安和張家口之敵。1949年1月14日,我軍對天津發起總攻。經29個小時激戰,全殲守敵13萬余人,解放了北平的門戶天津。至此,北平20余萬守敵被關上了海上逃跑的大門,被切斷了西竄綏遠的道路,在我軍嚴密的包圍下完全陷于絕境。由于我方的努力爭取,經過談判,北平守敵在傅作義將軍率領下接受和平改編。我軍于1949年1月31日進入北平。至此,平津戰役勝利結束,整個戰役歷時64天,共殲滅和改編國民黨軍隊52萬余人,基本上解放了華北全境。

集思廣益贏得勝利

在制定三大戰役的作戰方針時,毛澤東及中共中央其他領導人,堅持集思廣益,充分發揮了集體智慧。在遼沈戰役中,盡管東北野戰軍指揮員曾提出過錯誤的作戰方案,但對他們的正確意見仍加以采納,如攻占錦州后,改變了進攻錦西、葫蘆島的計劃,而以東北野戰軍主力圍殲廖耀湘兵團,使遼西殲滅戰取得了重大的勝利。

遼沈戰役勝利結束后,11月7日華東野戰軍粟裕、張震等分析認為,必須當機立斷不失時機地使淮海戰役發展為南線戰略決戰,并立即電告中央軍委建議“抑留敵人于徐州及其周圍,爾后分別削弱與殲滅之”。11月9日深夜,毛澤東復電同意并明確提出:“應極力爭取在徐州附近殲滅敵人主力,勿使南竄。”至此,淮海戰役的作戰總方針(即后來毛澤東在11月23日致中原、華東領導人電報中提到的“隔斷徐蚌,殲滅劉峙主力的總方針”)最終確立。

1948年11月1日中共中央軍委決定進行淮海戰役

軍民共同慶祝華北解放

國軍將領陳誠

在平津戰役中,毛澤東原計劃先攻取塘沽,而前線指揮員鄧華則認為應首先圍殲新保安、張家口之敵。毛澤東同意了這一意見。

有時為了擇取最佳作戰方案,上下級之間還進行了激烈地爭論,如淮海戰役期間,在殲滅黃百韜兵團后,毛澤東計劃接著殲滅李延年兵團,而前線指揮員鄧小平等則認為應先攻打黃維兵團,這樣對整個戰局的發展有利,最后毛澤東同意了鄧小平等前線指揮員對戰場形勢的判斷,按照他們的意見取得了全殲黃維兵團和杜聿明兵團的重大勝利。

原華東野戰軍副參謀長張震后來回憶說:“毛主席高瞻遠矚,制定了淮海戰役的作戰方針,又博采眾長,使這個方針得到補充和進一步完善。在總的戰略意圖下,最高統帥部和前線指揮員之間經過醞釀磋商,使戰役的具體部署更加縝密。”

而蔣介石卻是一意孤行,使淮海戰場、平津戰場的國民黨軍隊陷入了滅頂之災。在淮海戰場方面,國民黨軍事當局對這一地區戰事的考慮是比較早的,杜聿明在《淮海戰役始末》一說:蔣介石不是“抓住時機,組織戰略撤退,而是決意集中一切可以集中的兵力,主動攻擊解放軍”。

早在1948年春,徐州“剿總”副總司令杜聿明曾向蔣介石提出過一個機動出擊的作戰方針,決意與解放軍決戰或尋殲解放軍一部。這一方針使徐州國民黨軍主力處于戰略進攻狀態,在當時形勢下“機動出擊”等于上門找死。但濟南失守后,蔣介石竟決定采用這一方針,批準了杜聿明根據該方針擬定的“對山東共軍攻擊計劃”。

可就在這時,解放軍已遵照淮海戰役的作戰方針開始行動。而蔣介石正痛心于錦州、長春的失陷,一頭扎在北平指揮東北國軍作困獸之斗,對迫在眉睫的淮海大戰毫無準備,直到廖耀湘兵團全軍覆沒,蔣介石才清醒過來,慌忙飛回南京,擬了一個“徐蚌會戰計劃”。他萬萬沒有想到,制定這個計劃的時候,離解放軍發起淮海戰役只隔3天,劉峙集團即使兩肋插翅,也難飛出徐州地區了。

11月6日,淮海戰役打響,劉峙連電告急,蔣介石才正式下令各部隊開始行動。但為時已晚,國民黨軍各部隊尚未到達指定位置,即被逐個分割包圍,無法機動,直至被殲滅。

發揮一線指揮作用

在戰役戰斗中,毛澤東通常更關心大戰略大問題,基本不會去過問前線部隊具體應該怎么做,更不會越級去干預前線將領的具體行動。

張震回憶道:“毛主席十分重視了解下情和發揚集體智慧,善于集中下級的正確意見,充分發揮前線指揮員的主觀能動性,并給他們以臨機處置的權力,使中央軍委的戰略意圖得到更好的貫徹,這更證明了毛主席的偉大英明。”參謀長李達評論說:“軍委、毛主席善于采納前線指揮員的建議,及時修改計劃,適應已經變化的情況,并再次重申給予總前委劉陳鄧‘臨機處置之權,這是淮海戰役所以能順利發展并取得全勝的一個重要原因。”

蔣介石嚴謹刻板,注重細節,常常越級指揮、一插到底。在三大戰役中用非所人,也是導致戰役失敗的重要因素。陳誠是蔣介石的心腹,雖然總長當得一塌糊涂,仍委任他為東北行轅主任,獨攬東北黨政軍大權。陳誠到東北胡作非為,立即排斥異己,撤換了一大批部隊長官,氣得許多部隊要投奔共產黨。緊接著在東北野戰軍秋季攻勢、冬季攻勢中喪失失地,丟掉4個軍,連國民黨“五大主力”的新編第五軍也被徹底殲滅。陳誠卻把責任推到第九兵團司令官廖耀湘頭上,致使廖在東北師長以上軍官會議上被蔣介石痛罵。

遼沈戰役打響后,蔣介石極度擔心錦州失陷,命令衛立煌派主力出遼西解錦州之圍。這時,東北野戰軍5個縱隊部署在新民、黑山地區,正等待國軍主力出遼西。衛立煌考慮到地形、態勢和兵力懸殊等實際情況,擔心自己一出遼西即會被解放軍殲滅,不同意蔣的作戰方案。但蔣介石不考慮實際情況,一意孤行,親自飛到沈陽,訓斥衛立煌“不想打仗,想避免戰斗”,并甩開衛立煌單獨給廖耀湘下命令,強迫主力出遼西。結果,遼西兵團出沈陽不遠即遭到打擊,傷亡慘重。錦州失陷后,解放軍幾十萬大軍回師攻擊遼西兵團。在這種情況下,蔣介石本應迅速令遼西兵團撤回沈陽,但他頑固堅持反攻錦州,不顧前線將領一致反對,強令遼西兵團西進奪回錦州。雙方爭執了5天,致使遼西兵團滯留新立屯地區,陷入解放軍包圍,最后被全殲。

蔣介石的這種用人方法和指揮方式,嚴重違反軍隊應堅持層次領導這一重要原則,使得不論大小情況的分析、大小部隊的調動,都要通過他的決定指示,完全把自己降到戰區指揮官、兵團司令官甚至軍長、師長的地位,這種越級指揮的作風,給部隊指揮關系帶來了極大破壞。他喜歡玩弄權術,搞小圈子,這種做法的直接危害是他自己,使指揮梗塞。同時,也使下級同僚之間派別糾紛錯綜復雜,將領之間互相疑懼,緊要關頭,難以統一指揮。如此狀態,豈有不敗之理!

責任編輯:葛 ?妍