科學眼觀科幻片——《星際穿越》

傅煜銘

電影回放

未來的地球,人類將面臨嚴重的生存危機。各種農作物相繼患上枯萎病,大饑荒發生,人口大規模減少。為了躲避肆虐的沙塵,人們不得不搬離家園,茍活于陰暗的地下室之中。人類岌岌可危,眼看就要走向滅亡。與此同時,一些科學家注意到地球和周圍空間出現了引力異常,并發現了通往另一個星系的捷徑。為了人類的生命延續,庫珀等人組成了一支航天隊伍,踏上了前往另一個星系為人類尋找宜居行星的征途。然而,這有可能就是人類的最后一次航天任務。在歷經種種艱險之后,庫珀能否遵守諾言,回到女兒墨菲的身邊呢?

人類的危機和希望

相較于其他關于“末日”的科幻電影,《星際穿越》開篇對于人類終極危機的描述看起來溫和了許多:沒有一擊奪取人命的超級病毒,沒有極端嚴重的自然災害,沒有脫離人類掌控的邪惡機器人,有的只是頻發的沙塵暴和以一定速度感染枯萎病的農作物。有的觀眾甚至懷疑,這樣的危機是否足以使人類滅絕?答案是,只要假以時日,電影中看似“溫和”的災難也絕對會產生使人類滅絕的威力。如果真的有一種高度致命的、攻擊不同植物種群的枯萎病傳播開來,那么包括人類在內的大量動物都將逐漸失去食物來源,人類消亡只是時間問題。隨著植物被紛紛擊垮,土地沙漠化也會日漸嚴重,屆時地球上的一切生命都將被沙塵籠罩。

不過,現實中人類已知的植物枯萎病,難以同時具備“高度致命”和“廣泛攻擊不同植物種群”這兩個特點。這就使得電影中的假設變得難以發生。加州理工學院的植物學家邁耶羅維茨在給電影《星際穿越》的科學顧問、著名物理學家基普·索恩提建議時指出,如果存在一種攻擊植物葉綠體(植物進行光合作用的細胞器)的病原體,那么所有植物都無法幸免于難。電影中的危機看似溫和,實則是極為罕見的嚴重災難。

面對危機,科學家總是積極尋找解決方案。他們在土星附近發現了一個蟲洞,而這個蟲洞正是通往另一個星系的捷徑。美國國家航空航天局通過發射探測器和先遣的載人飛船,發現了三個可能具備人類生存條件行星。主人公庫珀等人的任務,就是找到最適合人類居住的那顆行星,為將來的人類移民做準備。宏觀的蟲洞(如電影中連接兩個星系的蟲洞)是無法穩定存在的。所以,電影設定的蟲洞只能是由某個超級文明制造,并將它放置在了人類可以觸及的地方。不僅如此,通過這個蟲洞前往另一個星系中的宜居行星需要的時間,甚至可以比在銀河系內航行所需的時間更短!人類存亡之際,這個超級文明表現出了極大的善意。

旅行到黑洞邊緣

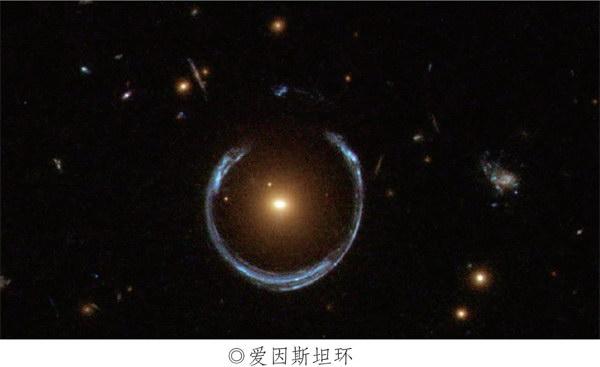

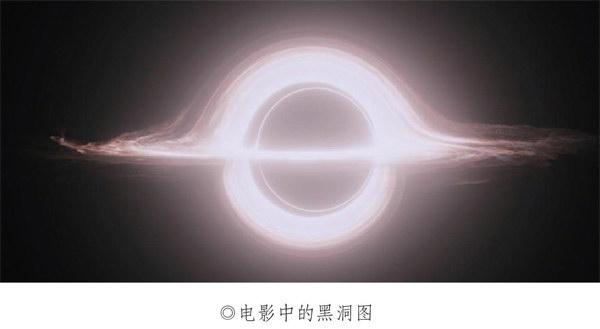

“永恒號”穿越蟲洞后,來到了一個巨大的黑洞附近。這個名叫“卡岡圖雅”的超大質量黑洞的質量是太陽的一億倍,是基普·索恩和“雙重否定”視覺特效公司經過理論計算和數值模擬得出的。黑洞本身并不發光,那么圖片中的光來自哪里呢?原來,落向黑洞的氣體會在黑洞周圍形成一個盤狀結構,叫作“吸積盤”:吸積盤的氣體由外側落向內側的過程中,會將一部分引力能量轉化為電磁輻射,包括伽馬射線、X射線、紫外線、可見光和射電輻射等。黑洞吸積盤可以產生極大的能量,最典型的例子就是宇宙中最亮的一種天體——類星體。不過,由于劇情的需要,電影中的“卡岡圖雅”被設定為一個十分寧靜的黑洞,這樣才能保證主角們靠近黑洞時不會被高能輻射傷害。“卡岡圖雅”只有一個極薄的吸積盤,其中的氣體量在類星體的吸積盤面前,實在是微不足道。在我們的想象當中,黑洞周圍的吸積盤看上去應當是一個發光的環,可電影中的“卡岡圖雅”并非如此!在我們想象的光環所在平面的上方和下方,同樣出現了吸積盤的光線。這兩部分光線其實來自黑洞的背后,吸積盤的光受到黑洞強烈的引力影響而發生彎曲,最終呈現在了前方。背景光源的光線在引力場附近經過時發生彎曲,就像通過透鏡而彎曲一樣,因此這種現象被稱為引力透鏡效應。引力透鏡效應被愛因斯坦的廣義相對論預言,而后得到了眾多天文觀測的證實。強引力透鏡效應往往能夠使大質量天體背后的光源產生兩個或多個鏡像,有時還會在前景的大質量天體周圍形成一個環——“愛因斯坦環”。圖中便是哈勃空間望遠鏡拍攝的愛因斯坦環。質量很大、引力也很大的明亮紅色星系LRG3-757將背景的藍色星系發出的光線扭曲,形成了一個較為完整的環狀結構。

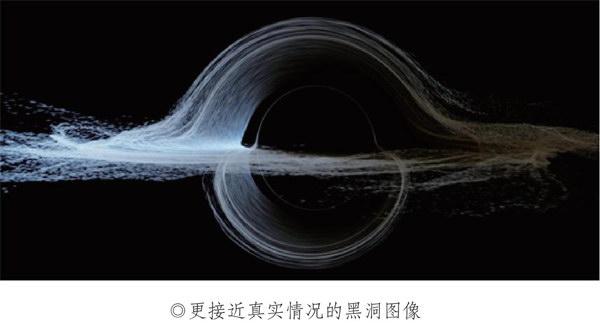

其實,電影中最終呈現的黑洞只是一個簡化的、不夠準確的版本。首先,黑洞強大的引力場會使吸積盤的電磁輻射發生“引力紅移”,即頻率降低(波長變長),整個盤的顏色會變得更紅:其次,從左向右旋轉的吸積盤還會使電磁輻射發生多普勒頻移,也就是朝我們而來的光(左側)頻率升高,顏色變得更藍,而離我們而去的光(右側)頻率降低,顏色變得更紅:最后,根據物理學中的劉維爾定理,頻率更低(偏紅)的光線將變得更暗,頻率更高(偏藍)的光線將變得更亮。同時考慮到以上三種效應,“雙重否定”視覺特效團隊和基普·索恩得到了一個更接近真實情況的黑洞圖像:吸積盤的亮度左右嚴重不對稱:左側更亮更藍,右側更暗更紅。

在電影中,庫珀等人要探索黑洞附近的三顆行星(實際上只登陸了其中兩顆),其中,米勒行星有一個驚人的特點:時間流逝速度極慢,它上面的1小時相當于地球上的7年。廣義相對論指出,引力導致的時空扭曲越大,時間就過得越慢。這意味著米勒行星要極靠近黑洞,才能獲得強引力帶來的極端時間變慢的結果。但是,如果黑洞本身沒有自轉,行星是無法在離黑洞足夠近的地方保持穩定的。基普·索恩的解決方案就是,黑洞“卡岡圖雅”必須有極快的自轉速率,因為黑洞物理理論指出,旋轉黑洞可以允許物體在更靠近黑洞的軌道上穩定運行。在這個穩定的軌道上,行星的運動速度足夠大.受到的離心力和引力才能相互平衡。這時,只有受到強烈的干擾(如與其他天體碰撞),行星的運動速度被改變,才有可能飛離黑洞或者落入黑洞。

有的觀眾擔心,電影中行星離黑洞如此近,即便不會被黑洞“吃掉”,那它又會不會被黑洞的潮汐力撕碎呢?靠近黑洞的行星會受到很大的潮汐力,這是因為在行星中心和黑洞的連線上,行星不同位置受到的黑洞引力不同,靠近黑洞一側受到的引力更大,遠離黑洞一側受到的引力更小,這種引力的差異會使行星發生形變,被拉長甚至撕碎。要使行星不被撕碎,有三種方法:一是讓行星的直徑盡可能小,二是讓黑洞的質量盡可能大,三是讓行星離黑洞更遠。這三種方法都能使行星不同位置受到的引力差異變小,即減小了潮汐力。在電影中,“卡岡圖雅”的質量足夠大,恰好可以使最近的米勒行星不被撕碎。但是,米勒行星上的滔天巨浪還是告訴我們,這里的潮汐力已經大得可怕!

落入黑洞

在電影中,庫珀選擇進入黑洞,記錄下了黑洞內部的量子數據,從而解決了這場災難的終極問題——引力問題。那么,黑洞中到底隱藏著什么秘密,值得庫珀用生命去冒險呢?

進入黑洞首先可以回答黑洞有無奇點的問題。一些基于廣義相對論的理論指出,黑洞內部存在物質密度和時空曲率無窮大的點,即奇點,并且奇點可以不止一個。按照這樣的理論,物質落入黑洞后首先會被強烈的潮汐力撕碎,而后在奇點處被無限壓縮直至被摧毀。天體物理學家張雙南同樣從廣義相對論出發,經過計算提出了“黑洞中心沒有奇點”的理論,他認為落入黑洞的物質會在黑洞內部分布,但是不會到達中心,黑洞中心沒有物質,也就沒有奇點。如果庫珀進入黑洞后并不落向中心,我們就有理由相信奇點其實并不存在。

不過,電影中庫珀還是遭遇了所謂的奇點。他在“巡邏者”號飛船中,感受到奇點造成的越來越強的潮汐力,在飛船迫近奇點、即將被撕裂時,庫珀被彈出了飛船,并被“超立方體”營救。如果奇點真的存在,那么庫珀用機器人塔斯記錄的黑洞內部的量子數據將有可能是人類建立“萬有理論”的關鍵。在現有的物理學體系下,廣義相對論是最成功的引力理論,它始終不能與量子力學調和,廣義相對論可以預言奇點的存在,但卻不能描述奇點發生的物理過程。電影中猜測,如果知道了黑洞內部,尤其是奇點處的物理性質,我們就可能完善量子引力理論,甚至可以找到控制引力的辦法。而在現實中,我們只能被引力操控。

超越四維時空

在電影的最后,庫珀在黑洞中被營救,進入了“超立方體”。超立方體具有四個空間維度和一個時間維度,比我們感受到的時空(三維空間和一維時間)多出了一個維度。因此,庫珀實際上進入的是“超體生物”(更高級的存在與更高維度的文明)為他準備好的超立方體的截面,那是一個個的三維空間。在這些三維空間中,庫珀可以看到不同時間的女兒墨菲的臥室,但他無法與墨菲對話,更不能穿越到墨菲的臥室中去。因為庫珀看到的是來自過去的光線,而不是正在發生的事情。在這里,影片做了一個對拯救人類非常重要的假設:盡管時間無法倒流(也就是說庫珀無法穿越到過去),但是引力可以在五維的時空中傳播,包括在時間維度上。庫珀奮力地朝著書柜方向敲擊,產生的引力波信號傳到了過去的墨菲臥室,讓書掉下書柜。知道自己可以制造引力異常后,庫珀開始給墨菲發送編碼信息,而且得益于超體生物對超立方體時空的設計,庫珀傳遞的黑洞內部的數據可以通過引力波抄近道傳遞給未來的墨菲。墨菲依靠這些信息最終解出了引力問題的終極方程,掌握了控制引力的方法——這應該就是后來的人類可以輕易把大型空間站發射到土星附近的原因。

宇宙到底有沒有比四維更高的維度?首先,我們目前能觀測到的宇宙只有三個空間維度和一個時間維度,這一點毋庸置疑。不過,仍然有不少理論嘗試用更高維時空的假設來解釋尚未解決的物理問題,其中主張宇宙不止四維的物理學理論主要包括超弦理論及其派生而來的M理論。超弦理論認為宇宙一共存在十個維度(九維空間+一維時間),而M理論認為宇宙共存在十一個維度(十維空間+一維時間)。無論如何,超弦理論和M理論的終極目標,就是找到“萬有理論”,從而解釋一切粒子、作用力和整個宇宙。不過,這樣的理論并不能提供實驗可檢驗的預言,或者可觀測的天文效應。因此,這些理論也受到不少人的質疑。

有一件事情足以令我們感到欣慰。浩瀚宇宙中的渺小人類,一再地超越了探索的邊界,即便生活在三維空間,他們也沒有被束縛,而是在頭腦中描繪出各種各樣的可能性。即使“萬有理論”并不存在,我們也會依靠科學,航行得越來越遠,離真理越來越近!