九頂山隧道不良地質條件下超前雷達探測綜合預報

文/中國科學院武漢巖土力學研究所巖土力學與工程國家重點實驗室 宋罡 吳振君 湯華

云南楚大高速公路擴建工程建設指揮部 鐘明文

1 工程概況

九頂山特長隧道為楚大高速改(擴建)工程的控制性節點工程,九頂山特長隧道右幅長7575m,起點KK281+525,終點KK289+100,最大埋深737.12m;九頂山特長隧道左幅長7576m,起點 ZK281+532,終點ZK289+108,最大埋深738.23m。其中,左幅埋深大于500米隧道長度約為1929m,右幅埋深大于500米隧道長度約為1830m,九頂山隧道為深埋長大隧道。

2 工程地質條件

九頂山隧道區段內構造擠壓嚴重,變質作用強烈,巖體破碎,沿斷層帶,多處、多期侵入巖活動強烈,花崗斑巖、輝綠巖以巖枝、巖脈、巖株、巖墻狀不規則侵入區內各地層。地質構造及巖漿巖的不規則頻繁侵入對隧道圍巖,形成多個性質復雜的斷層構造帶、巖性接觸帶、蝕變帶等圍巖破碎帶,對圍巖穩定及隧洞開挖影響較大。侵入巖噴出巖(花崗斑巖、輝長巖、玄武巖)發育,區域上及隧洞圍巖范圍內有多處大小規模不一的侵入巖發育,與侵入巖蝕變帶附近的灰巖、白云質灰巖蝕變強烈,具有較強軟化變形潛勢。

雨季時地下水豐富,可出現較大涌水并導致大崩塌。雨季時地表水沿破碎帶可出現大涌水。

3 測試內容簡介

九頂山隧道進口右洞K282+747掌子面進行了地質雷達超前探測,測試深度20m。九頂山隧道進口右洞K282+747掌子面進行了兩個鉆孔的孔內雷達深孔探測,測試深度分別為39m和36m。

圖1 進口右洞K282+747掌子面

4 隧道掌子面基本情況

九頂山隧道進口右洞K282+747掌子面照片如圖1,左側圍巖以中厚層青灰色侵入巖(輝綠巖)為主,呈碎裂塊狀鑲嵌結構,碎塊較大,結合較緊密;中間及右側圍巖主要為中厚層塊石狀灰白色白云質灰巖及白云巖,局部夾少量泥質砂巖,雖未出現明顯的小斷層,但掌子面中間位置斜向約45度隱約顯現疑是可能存在的小斷層,推測是由于大的碎石塊體間長期相互擠壓作用而形成的,并夾雜碎石粉末;灰巖陡傾,傾角約75度左右,傾向洞的右側;掌子面下方超前鉆孔剛打完后,孔內出水量較大,經12小時后明顯減小,呈短暫涌流出水狀,初步判斷掌子面前方一定范圍內不會存在斷層或破碎帶。局部巖體極少破碎;周邊無滲水滴水現象,巖性接觸帶無明顯蝕變。

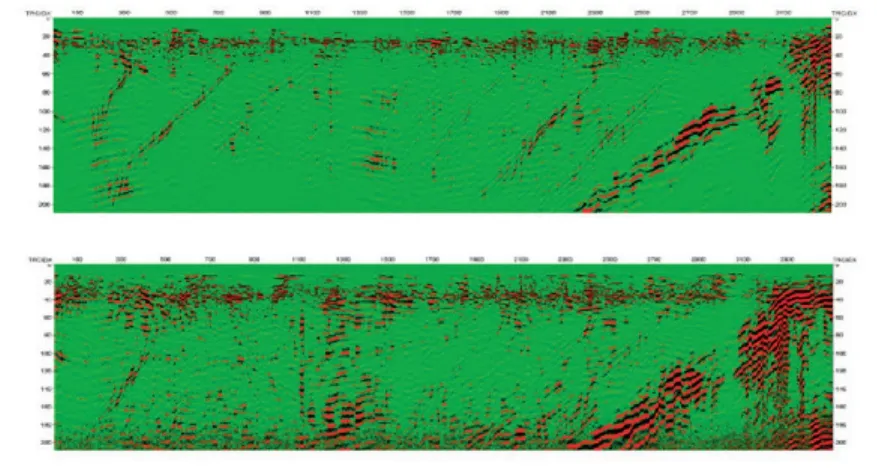

5 超前地質雷達和孔內地質雷達測試結果

1.在九頂山隧道進口右洞K282+747掌子面進行了超前地質雷達測試,現場采集到的數據波形通過地質雷達處理分析軟件進行處理后,得出地質雷達測試結果見圖2。根據地質雷達探測得到的反射波圖像,結合隧道工程地質勘察結果和觀察掌子面圍巖特征,分析前方20m范圍地質情況如下:掌子面前方0m~8m、11m~20m范圍內雷達電磁波反射界面較強,呈現出不均的低頻反射波組,波形頻率快速變低,波形雜亂,振幅較強,存在二次或多次震蕩,同相軸時斷時續且雜亂。初步推測圍巖K282+747~K282+755段,左側為較完整巖體,且完整性不均一,巖質軟硬不均勻,掌子面中右側呈塊狀、碎裂狀結構分布,結合較緊密,局部巖體之間由于相互擠壓作用較破碎,不同巖體之間相互入侵,夾少許泥質砂巖,裂隙水呈短暫涌流出水狀;推斷圍巖K282+758~YK282+767段可能有小的斷層破碎帶存在,巖性溶蝕變化接觸帶,含水量較小,主要為灰黑灰綠色輝綠巖,巖體呈角礫狀,碎裂塊狀結構較松散破碎,整段圍巖完整性較差。

圖2 掌子面K282+747探測剖面

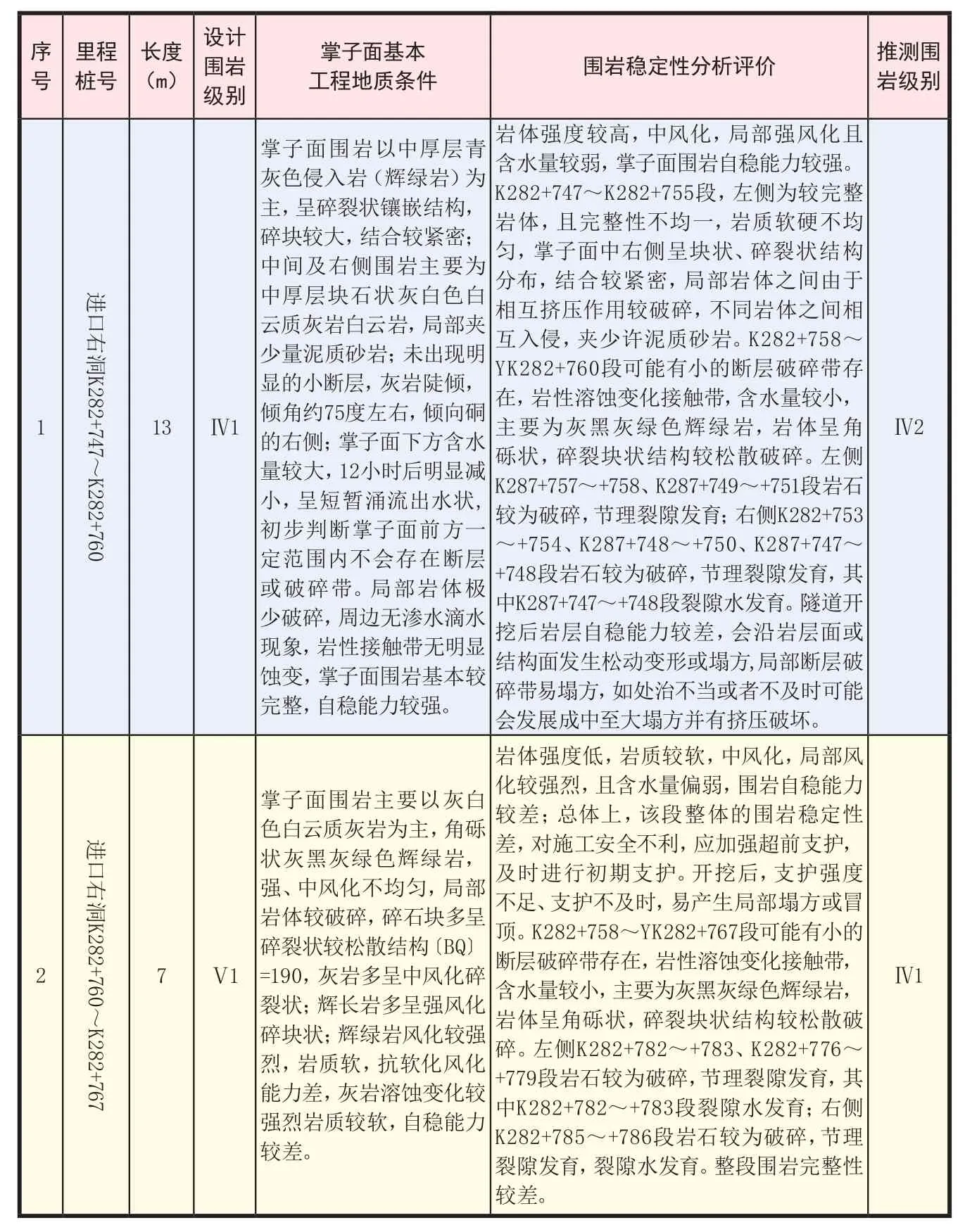

2.在九頂山隧道進口右洞K282+747掌子面左右兩個間距約10m的鉆孔內進行了鉆孔地質雷達測試,其中左孔孔口處距左邊墻長約3.5m,距地面高約1.5m,測試深度36m;右孔孔口處距右邊墻長約3.5m,距地面高約1.5m,測試深度39m。

左孔的測試結果如圖3所示,通過測試結果分析,未見明顯洞蝕異常反射現象,初步推測存在以下異常區域:(1)距孔底0~3m,樁號K282+782~+783段距鉆孔周圍6~11m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎、節理裂隙發育區,并伴生發育有裂隙水;(2)距孔底4~7m,樁號K282+776~+779段距鉆孔周圍11~23m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區,并伴生發育有裂隙水;(3)距孔底11~12m,樁號K287+771~+772段距鉆孔周圍15~21m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區;(4)距孔底25~26m,樁號K287+757~+758段距鉆孔周圍15~21m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區;(5)距孔底32~34m,樁號K287+749~+751段距鉆孔周圍11~21m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區。

圖3 掌子面K282+747左孔鉆孔地質雷達測試結果(測試深度36m)

圖4 掌子面K282+747右孔鉆孔地質雷達測試結果(測試深度39m)

右孔的測試結果如圖4所示,通過測試結果分析,未見明顯洞蝕異常反射現象,初步推測存在以下異常區域:(1)距孔底0~1m,樁號K282+785~+786段距鉆孔周圍4~7m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎、節理裂隙發育區,并伴生發育有裂隙水;(2)距孔底29~30m,樁號K282+753~+754段距鉆孔周圍16~22m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區;(3)距孔底36~38m,樁號K287+748~+750段距鉆孔周圍15~21m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區;(4)距孔底38~39m,樁號K287+747~+748段距鉆孔周圍15~21m區域有異常反射,可能存在巖石較為破碎,節理裂隙發育區,并伴生發育有裂隙水。

表1 基本工程地質條件及圍巖類別地質預報

6 結論

根據超前地質雷達、鉆孔地質雷達測試和掌子面現場調查結果,并結合隧道進口段的基本工程地質條件和圍巖類別地質預報(結果詳見表1),主要結論如下:

進口右洞K282+747~+755段,左側為較完整巖體,且完整性不均一,中右側呈塊狀、碎裂狀結構分布,夾少許泥質砂巖。K282+758~+760段可能有小斷層破碎帶,巖性溶蝕變化接觸帶,含水量較小,巖體較松散破碎。左側K282+757~+758、K282+749~+751段巖石較為破碎,節理裂隙發育,其中K282+782~+783段裂隙水發育;右側K282+785~+786、K282+753~+754、K282+748~+750、K282+747~+748段巖石較為破碎,節理裂隙發育,其中K282+785~+786和K282+747~+748段裂隙水發育。K282+747~+760段推測圍巖級別為Ⅳ2,K282+760~+767推測圍巖級別為Ⅳ1。