我國祠堂研究期刊論文綜述★

王小雄 賀一松

(江西農業大學,江西 南昌 330045)

祠堂又稱宗祠,祠室,家廟,記錄著家族的輝煌與傳統,是家族的圣殿,也是中華民族悠久歷史的象征與標志。傳統祠堂主要作為祭祀祖先,宗族議事、辦理婚、喪、壽、喜等的場所。傳統祠堂主要作為祭祀祖先,宗族議事、辦理婚、喪、壽、喜等的場所。祠堂是我國農村(特別是南方相關省份)具有典型意義的傳統文化載體,是鄉村振興戰略可以充分借用的傳統資源,是“記得住鄉愁”非常重要的場所。同時“盛世修祠”重新煥起也是需要關注和引導的社會現象。村落祠堂文化具有歷史的繼承性,更需要放置于新時代背景之下探討其時代性和實效性。開展對祠堂的研究,尤其是鄉村振興背景下,對祠堂為代表的傳統文化進行創造性轉化與創新性發展,抓住了當前我國鄉村文化建設的關鍵節點,關注了當前鄉村發展的重要社會現象,既是對中國特色社會主義文化建設的理論探索,也是鄉村振興戰略的實踐探索,同時將對完善鄉村治理發揮有益的作用。期刊論文代表著科技研究的最新前沿,期刊論文的質量與數量是科技產出的一項重要指標,對某一領域學術期刊論文情況進行定量分析與研究,可以從側面反映出這一學科的研究成果和研究水平,為客觀評價學科發展提供依據。為此以祠堂為研究內容,通過文獻分析,全面了解我國在這一領域的研究發展與現狀。

1 檢索策略

選擇中國知網的期刊論文庫為數據源,檢索時間是2019年3月10日,檢索策略以“祠堂”為檢索詞,為提高檢準率,以篇名為檢索途徑,檢索結果選擇中文文獻,獲得文獻信息501篇。

2 文獻分析

2.1 作者分析

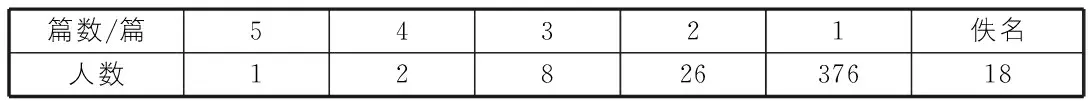

論文的第一作者才是論文的主要責任者,所以按第一作者來統計。在檢中的501篇文獻中,第一作者共有413人。具體情況見表1。

表1 論文作者數量統計表

從表1中可以看出,有關祠堂研究者比較分散,缺少專門從事該研究的專家,寫過3篇以上論文的只有11人,其中譚運長雖然發表了5篇文獻,但都是作為期刊卷首語,不是專門的學術研究。贛南師范學院林曉平圍繞著客家祠堂發表了論文4篇,浙江學者陳凌廣圍繞著浙西祠堂發表了4篇論文,這二人是這一領域的核心學者。畢忠松、邱耀等8人發表有祠堂方面的論文3篇。另有26人發表論文2篇。這表明,大部分人在該領域都是研究不夠深入,發表的論文較少,所以有關這方面的研究是需要加強的。當前祠堂研究中,研究者分散現象嚴重。

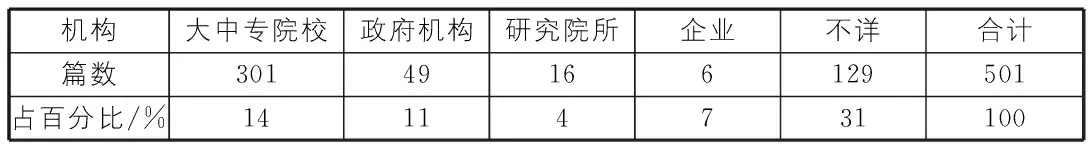

另外從第一作者的所在機構看,大部分作者都是高校教師,總數占60%。其中黃山學院、華南理工大學、華中科技大學等學校發表的論文較多。另外還有少量的政府機構以及研究院所。政府機構里,博物館發表的期刊論文數量占絕大多數。具體見表2。

表2 論文作者機構統計表

這些論文中,有部分是受各種資金資助。其中以國家社科和國家自科資助最多,各有17篇。另外浙江、江蘇、福建等省的基金也有資助。這說明政府對祠堂研究還是比較關注。2019年國家社科基金中有專門的關于農村傳統公共文化空間的條目,傳統公共文化空間就是以祠堂為代表。

2.2 期刊分析

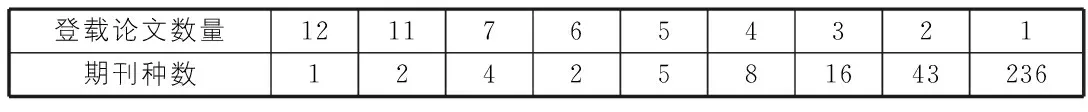

國內沒有關于祠堂研究的專門期刊,其研究論文主要分散在各大學學報、建筑類期刊等方面。在登載了有關祠堂研究方面的論文的期刊有316種,其中建筑與文化(12)、華中建筑(11)、山西建筑(11)三種期刊登載祠堂方面的論文數量居前三位。而僅登載1篇論文的期刊達235種,這說明祠堂研究論文發表比較分散,具體見表3。在501篇論文中,有102篇發表在核心期刊上,有34篇發表在中文社會科學引文索引(CSSCI)期刊上。總體來說,關于祠堂方面的研究論文質量不算低,核心期刊比例達到20%。

表3 論文登載期刊情況

2.3 時間分析

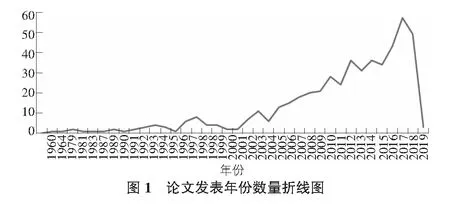

從不同時間發表的論文數量上,可以看出我國對祠堂研究發展的規模與現狀,當然這些數字也受數據庫建庫條件所限,20世紀因為數據庫規模不夠大,可能會有文獻沒有收入,以及期刊發展制約了祠堂研究論文的數量,詳見圖1。

從圖1可以看出,我國祠堂研究大概可以分為兩個階段,第一階段是1960年—2002年,是我國祠堂研究的起步階段,我國關于祠堂研究的第一篇學術論文是羅福頤1960年在《故宮博物院院刊》上發表的“薌他君石祠堂題字解釋”。這一階段每年發表的論文數量都是在個位數,僅有幾篇,大多數只有1篇~2篇,甚至沒有。第二階段是2003年至今,是我國祠堂研究的發展階段,這個時期,我國經濟飛速增長,城鄉居民收入大幅上升,經濟寬裕后,很多人都開始考慮精神生活,各地紛紛興建祠堂。每年發表的論文數量在10篇以上,2017年最高峰達57篇。由于檢索時間的原因,2019年論文數偏少。從圖1可以看出,我國對于祠堂方面的論文數處于不斷增長狀態,這也說明對于這方面的研究在不斷深入發展,尤其是進入2008年以后,這方面的研究更是增長較快,每年發表論文在20篇以上。這與我國經濟發展非常相關,盛世修祠在全國各地泛起,對于祠堂的研究和關注也增多。

2.4 學科主題分析

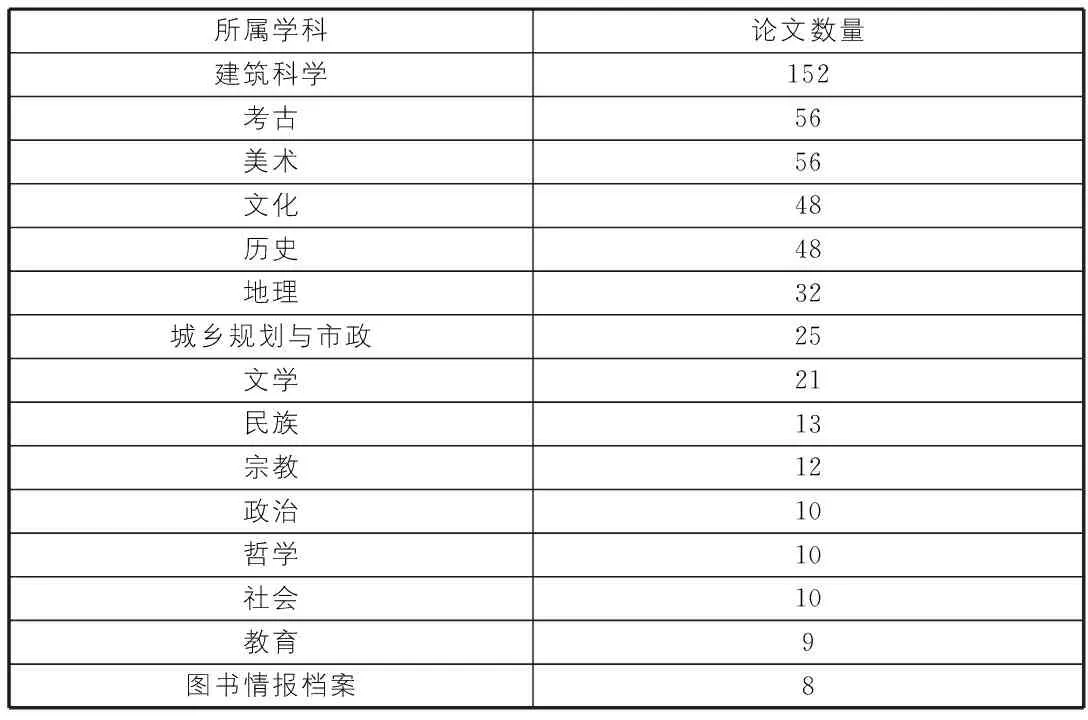

祠堂雖然是一種文化現象,但不同的學者站在不同的角度開展研究,所以關于祠堂的研究論文學科屬性較雜。其中主要的研究者都是從建筑科學角度進行研究,將近占了論文數量的1/3。還有從考古、美術、文化等學科角度進行研究。少量論文還進行了跨學科的研究。具體情況見表4。

表4 祠堂論文學科分類表

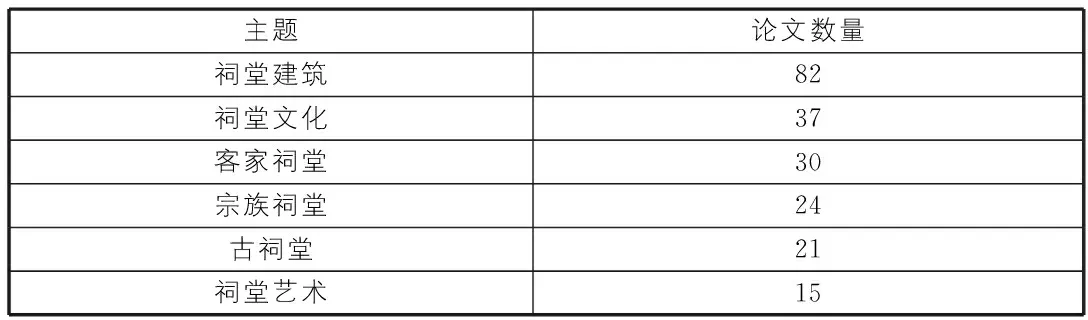

祠堂研究所屬的學科較多,涉及的主題也廣泛。如果從主題內容來概括祠堂論文的數量,主要包括祠堂建筑、祠堂文化、客家祠堂、古祠堂、宗族祠堂等方面,其中主要主題的論文數量見表5。

表5 祠堂研究主要主題論文數量表

2.5 內容分析

關于祠堂研究論文的內容主要集中在以下幾個方面:一是有關祠堂建筑的研究,偏重于從建筑學的角度研究祠堂建筑,這也是文獻最多的研究領域。其中華南理工大學賴瑛(2008)等對珠江三角洲廣府民系祠堂建筑研究[1],黃續(2010)對徽州祠的建筑風格進行了研究[2],王時原(2013)等對黟縣屏山祠堂建筑特色進行了研究[3],肖旻(2012)等對廣府祠堂建筑進行了研究[4],等等。二是關于考古方面的研究,從歷史角度對祠堂及姓氏的來源、發展、擴散、分布進行研究,如陳瑞(2007)的明清徽州祠研究[5],游彪(2006)的宋代家族祠堂研究[6],等等。三是關于旅游方面的研究,將祠堂作為鄉村旅游的景觀來對待,如程和平(2018)等對皖蘇特色小鎮祠堂文化進行調研[7],李凡(2013)等對佛山祠堂文化景觀的研究[8]等。四是祠堂文化研究,著重于研究祠堂所蘊含的文化元素,包括楹聯、家訓、族規等。如歐陽宗書(1993)等以祠聯為代表來研究了祠堂文化[9],方春生(2010)對古徽州祠堂文化的解讀[10],邱耀[11]、李清[12]等探討了新農村建設背景下的祠堂文化。其他還有從教育、文學、歷史、方志等角度對祠堂進行研究。

3 研究述評

綜觀國內關于祠堂的研究,大多數都是基于歷史的研究,將祠堂視為一個傳統符號和文化遺產,缺乏對新時代新形態的關注。目前的研究也都屬于實踐層面,缺乏從理論上進行總結,特別是缺乏將村落祠堂置于鄉村振興背景下的深入探索,缺乏從鄉村文化振興視角對祠堂的職能定位研究。

黨的十八大以來,各地開展了農村文化建設實踐,對農村祠堂如何發揮其文化傳承與創新作用,各地進行了一些探索。江蘇無錫嘗試將社會主義核心價值觀融入祠堂文化建設[13],江西贛州將祠堂改造為課堂[14],江西興國將舊祠堂改造成“鄉村劇院”“信息中心”“鄉村學校”[15],豐城將祠堂改造為村民文化活動中心[16],吉安將祠堂改造為農村文化室[17],這些嘗試使古老的祠堂煥發了新的生命,為新時代下的祠堂文化賦予了新的內涵。習近平新時代中國特色社會主義思想對鄉村振興提出了許多新論斷,提出了促進傳統文化創造性轉化、創新性發展的新要求,這為祠堂研究的深入和發展提供了思路和方向。