錢到底有多臟?

瑪多·馬丁內斯

潛在的危險紙幣作為一種能從其他環境中黏著細菌的媒介,上面附著著大量的病原體,其中有一些菌種可能導致感染者死亡。

為了研究人類之間的微生物傳播途徑,以及抗生素耐藥性如何在全世界傳播,香港大學的研究者們在人口密度不同的醫院和地鐵站收集了各種紙幣,并將其表面的細菌刮下來進行研究。在實驗之前,研究人員不確定微生物群落是否能夠在紙幣上生存,結果發現,紙幣確實提供了一種可以適應活細菌生存的環境。

這項研究的報告發表在了國際學術期刊《微生物學前沿》上,主要研究者之一的李博士表示,研究的結果十分讓人震驚,因為他們在紙幣上鑒定出來的細菌中,有三分之一以上由潛在的致病菌種構成,其中較常見的病原體包括大腸桿菌和霍亂弧菌,還有一些病菌甚至可以直接導致感染者死亡。

與此同時,研究者還對比了紙幣與其他環境中的微生物樣本,結果發現,和地鐵站空氣、飲用水、人們手上和海洋沉積物等環境中發現的微生物相比,紙幣上的單位細菌數量要遠遠多于環境樣本中的細菌數量。除此之外,研究團隊還在紙幣上發現了基因豐富度極高的抗生素抗性基因,這可能導致抗生素耐藥性傳播給人類和其他環境,會造成嚴重的健康風險。

李博士表示:“由于紙幣經常與人的手和各種環境接觸,所以紙幣上含有來源于不同環境的各種細菌,還有人手中的污垢和水分中的細菌,這導致了紙幣中含有比其他環境樣本更多的抗生素抗性基因,和更多的潛在病原體。”李博士和他的團隊希望通過本次研究,能讓人們更好地意識到貨幣流通對全球公共衛生的潛在威脅。

在研究報告的最后,這群來自香港大學的專家們也對此提出了一些建議:“在無現金社會到來之前,政府和銀行應該特別注意人們日常生活中常用的貨幣衛生問題,比如可以對貨幣進行定期的常規消毒,或是投放公益廣告提醒人們,在接觸到貨幣后,一定要注意洗手,還有推廣包括移動支付在內的更多電子支付服務。”

| 摸完錢你會洗手嗎?|

實際上,在香港大學的研究之前,研究人員早就發現了,世界上最臟的東西不是糞便和污泥,而是錢幣,尤其是紙幣。2014年,萬事達卡公司贊助了英國牛津大學一項對紙幣上細菌的研究,科研人員對歐元區的流通紙幣進行測試后發現,平均每張紙幣上就有26000個細菌,即使是那些看起來很新、很干凈的紙幣上也有上萬個細菌。這其中還有一些具有潛在危險的細菌,比如科雷柏菌和腸桿菌,一些流感病毒甚至能夠在紙幣上存活兩周之久,為流感在人群中傳播提供了條件。

研究中還發現,盡管人們都知道紙幣經過長時間的流通后,必然沾染上了很多細菌,但還是只有1/5的歐洲人在接觸過紙幣后記得去洗手。據統計,盡管有69%的西班牙人知道錢很臟,但只有17%的西班牙人在碰過錢之后真的會去洗手。這種現象的背后,除了民眾的衛生意識淡薄之外,可能還有一些心理因素的影響,就像美國心理學家唐娜·道森所說的:“錢,無論是硬幣還是紙幣,作為現代社會中一種經濟能力的象征,在人們的心目中總是代表著某些積極的意義,因此,人們很難把它和負面的東西聯系在一起。”

除此之外,道森還發現,盡管人們知道錢很臟,但摸完錢就是不記得洗手,因為很多人并不覺得自己會因為摸了錢而染病。在有些人的概念中,錢雖然很臟,但是一旦把它花了出去,錢上的細菌也就都隨著錢離開了自己,他們沒有想到,其實錢上的很多細菌就留在了自己的手指上。每個人都知道,共用牙刷、手帕、公共場所的門把手和水龍頭都有傳染上細菌的風險,因為這些東西都被別人用過,但他們似乎忘了,至少公用的門把手和水龍頭還有人定期清洗,而紙幣自從流通開始就再也沒有人清潔過它。

如圖是來自香港大學的3 位學者,主要研究紙幣上的細菌群落如何在人類中傳播。他們發現,當人們直接用紙幣吸食毒品,通過呼吸道感染病毒的風險是最高的。

在有些人的概念中,錢雖然很臟,但是一旦把它花了出去,錢上的細菌也就都隨著錢離開了自己,他們沒有想到,其實錢上的很多細菌就留在了自己的手指上。

| 真菌,炭疽,毒品,狗、馬和犀牛的DNA |

除了細菌之外,紙幣上還有很多讓人意想不到的東西存在。2017年4月,學術期刊《PLOS ONE》上刊登了一篇文章,文中紐約大學生物學家簡·卡爾頓在研究了紐約市內各種紙幣上遺留的痕跡后,得出了相當令人震驚的結果。

除了意料之中的各種細菌、病毒和真菌外,卡爾頓發現,紙幣上最常見的菌種為痤瘡丙酸桿菌和口腔鏈球菌,前者顧名思義和痤瘡有關,后者則是屬于口腔內的常見細菌。同時,紙幣上還有大量食物遺留的DNA和動物的DNA,動物DNA中除了常見的狗、貓和馬之外,卡爾頓還發現了一種極為罕見的白犀牛的DNA,沒有人知道為什么白犀牛DNA竟然會出現在紐約市流通的紙幣上。

其中,最讓人震驚的是,紐約市80%的紙幣上都能找到可卡因的痕跡,其他在紙幣上常見的毒品還有嗎啡、海洛因、安非他命以及冰毒等等。很多癮君子都有直接將紙幣卷起來吸食毒品的習慣,據統計,這些癮君子每天平均會用到4張不同的紙幣來吸食毒品,而癮君子們的這一愛好,正是帶有毒品痕跡的紙幣為什么會如此泛濫的原因之一。事實上,錢幣是人們生活軌跡最真實的寫照,大量的紙幣上都存在麻醉性藥品的痕跡,也側面反映出紐約市的毒品泛濫問題不容小覷。

| 染上毒品的紙幣 |

歐元區的情況也不容樂觀,研究者們在歐元區流通的紙幣上也發現了可卡因的痕跡。早在2006年夏天,就有很多德國民眾發現,他們從自動提款機中取出的紙幣出現了支離破碎的情況,民眾懷疑有大量的歐元受到了酸性物質的污染。時任歐洲中央銀行行長讓·克勞德·特里謝,為此緊急召集專家對紙幣上的污染物進行分析鑒定,最終將導致紙幣碎裂的“罪魁禍首”鎖定為晶體狀甲基苯丙胺,即冰毒。

隨后,研究人員對在德國流通的歐元紙幣檢查后發現,平均每10張紙幣中有9張都含有一定數量的可卡因,這些染上了毒品的紙幣,還會通過點鈔機和自動取款機“污染”其他的紙幣。據從很早前就開始研究歐元紙幣成分的德國紐倫堡藥劑研究中心的弗里茨教授表示,早在2002年時,德國流通的紙幣平均每70張中才有兩張能檢測到可卡因的痕跡。

在英國,一家質譜分析公司的科學家們抽查了從英國9個城市和郊區的銀行中提取的2000余張20磅和10磅的紙幣后認為,英國流通的約20億張紙幣中,大概只有300萬張紙幣沒有沾上毒品。甚至一些流通在英國郊區和農村地區的紙幣也未能幸免,而此前,只有在倫敦這樣的大城市中才會出現紙幣沾毒的情況。

在西班牙,研究者對來自巴塞羅那、畢爾巴鄂、馬德里、瓦倫西亞、塞爾維亞等城市中,隨機在超市、健身房、藥店和報攤搜集來的錢幣進行研究后發現,將近94%的錢幣上被發現有大麻和其他麻醉性藥品的痕跡。由于西班牙南部的氣候條件十分適合種植某些品種的大麻,近年來西班牙的大麻貿易越來越猖獗,導致西班牙成為了歐盟中毒品泛濫問題最嚴重的國家。研究中還發現,在西班牙流通的紙幣上發現的可卡因劑量,幾乎是在德國發現的100倍之多。

| 可怕的貨幣傳染 |

平時喜歡打游戲的人們應該都聽說一款叫《全境封鎖》的網絡游戲,這款游戲是Ubisoft公司在2016年推出的射擊和角色扮演類游戲,背景設定在感恩節購物季“黑色星期五”后,一種致命病毒通過貨幣在人群中快速傳播,導致疫情在紐約爆發后,基礎設施一處接著一處癱瘓,社會緊接著全面失序并進入到了一片混亂之中。

為了給游戲做宣傳,Ubisoft公司還推出了一個名叫“貨幣傳染”的網絡頁面。簡單來說,“貨幣傳染”是一個互動性的網頁,玩家可以通過攝像頭掃描或輸入貨幣的前5位序列號,來獲悉這張紙幣到底輾轉了多少個主人,歷經了多少公里才最后到達你的手中,以及它的“骯臟指數”,當中包括了它上面的潛在細菌數,感染風險指數以及“尿跡”程度。一些歐洲玩家從口袋里翻出了幾張10歐元和20歐元面值的紙幣進行了掃描,結果顯示紙幣上的細菌數都在25000個以上,感染風險和尿跡程度都很高,這一結果著實讓玩家們感到震驚。

之所以Ubisoft公司會為《全境封鎖》制作出這樣一個網頁,正是因為貨幣傳染與這款游戲的背景息息相關,在游戲中,病毒在人群中的大規模傳染就是通過貨幣傳播的。雖然這樣的游戲劇情看似離我們的現實很遙遠,可一想到自己口袋里的錢上布滿了細菌和尿漬,還是會令人感到十分不快。

| 聚合物塑料貨幣和虛擬貨幣 |

如圖是5 英鎊塑料紙幣,制造該紙幣所用的塑料聚合物不容易黏著其他物質,也不容易吸附人們皮膚上的油脂,使用起來更輕便,也更衛生。

隨著越來越多國家的政府意識到傳統貨幣流通對公共衛生存在的潛在風險,已經有一些國家開始嘗試用新型聚合物制造塑料貨幣,相比傳統貨幣,這些塑料貨幣具有更高的防偽性能,所用的材質也更加環保。

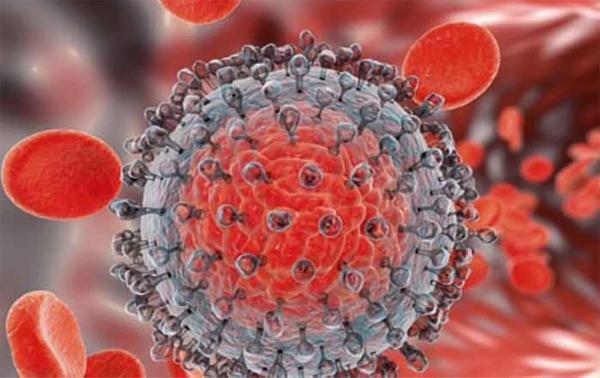

如圖所示是丙型肝炎病毒,這種病毒可以通過紙幣傳播,進入人體。

其中,澳大利亞是最早啟用塑料貨幣的國家,在澳大利亞現流通的所有面值貨幣中,除了硬幣之外,都是由聚合物制成的塑料紙幣。這種塑料紙幣比傳統紙幣更干凈,也更結實,幾乎不會出現破損,哪怕是不小心落在衣服里進了洗衣機,洗完后拿出來也不會皺,還和新的一樣。

制造這些塑料紙幣所用的不是普通的塑料,而是一種技術含量很高的無纖維高分子聚合物,這種聚合物制成的紙幣在質地上接近于傳統紙幣,同時還有無纖維、無孔隙、防靜電、防油污、防偽造等優勢。據澳大利亞媒體報道,盡管這種塑料紙幣的制造成本是傳統紙幣的兩倍,但它的壽命卻至少是傳統紙幣的四倍,它具有不粘塵、不吸水的特質,還可以循環再利用,因此使用這種塑料紙幣比傳統紙幣更環保。

2013年英國也宣布,將從2016年起發行新款塑料紙幣,新款紙幣將保留傳統紙幣的設計外觀,包括英國女王頭像和一系列的歷史人物肖像圖,但材質上將會選用高分子聚合物來替代傳統鈔票紙。據英國媒體報道,在做出這項決定前,英國央行曾經面向公眾征求意見,而在接受調查的數萬人中,高達87%的受訪者贊成使用塑料紙幣。

不過,盡管已經有多個國家開始嘗試使用塑料貨幣,但要斷言它能完全取代傳統貨幣還為時過早。而且從目前的社會趨勢上來看,人們在消費中越來越趨向于無現金交易,即使用信用卡或其他移動支付服務。所以,無論是塑料貨幣還是傳統貨幣,可能未來都將變成錢包里的“老古董”,以后人們出門只需要一張卡、一部手機就能完成所有支付了。

[譯自西班牙《真有趣》]

責任編輯:劉婷