機動車和掛車用后霧燈配光性能不確定度評定

蔣偉芳

(中國汽車技術研究中心寧波汽車零部件檢測有限公司,浙江寧波 315104)

0 引言

機動車和掛車用后霧燈是指在霧、雪、雨或塵埃彌漫等能見度較低的環境中,為使車輛后方其他道路交通參與者易于發現而安裝在車輛尾部,發光強度比尾燈更大的紅色信號燈。后霧燈最早于1950年開始在歐洲使用,1980年后期(至1990年初)才引進美國。中國,從1999年1月1日起,國家公安部要求機動車必須安裝符合國家標準的霧燈,未按規定安裝后霧燈的機動車不準進入高速公路。

根據歐盟 ECE R38 法規, 大部分的歐盟國家都允許: 一顆或兩顆后霧燈。若只配置一顆后霧燈,其位置可以是在“車體正中央”或是“與駕駛人同側”。配置兩顆的話,則必須是左右對稱。但是因為兩顆后霧燈,容易跟剎車燈混淆, 所以在ECE R48中規定: 若配置兩顆后霧燈的話,后霧燈的位置,必須和剎車燈相距10 cm以上。

燈具配光性能的優劣直接影響車輛和人身安全。GB 11554-2008《機動車和掛車用后霧燈配光性能》是現行有效標準,對后霧燈的配光性能提出了要求。此標準對應于ECE R38,并存在一定的差異,代替標準的歷次版本為GB 11554-1989、GB 11554-1998。燈具配光性能檢測結果的準確度受檢測方法、試驗設備的精度、試驗人員的操作能力和試驗環境等種種因素影響。對不確定度進行分析,確定影響配光性能的主要因素,根據其產生的原因在測試過程中進行控制,從而減少測試結果的偏差,達到提高測試結果準確性的目的。

1 測試原理

將采用Optronik配光轉臺系統,該系統主要由配光轉臺、計算機以及控制軟件、光度控制器和對準激光等組成。該測試系統采用固定光度探測器,通過旋轉燈具來達到標準的測量要求,即光度探測器固定安裝在中心點HV,被測試燈具夾在配光轉臺上,測試控制軟件控制被測燈具在水平或垂直平面內按照角度轉動。通過轉動測試燈具,用光度探測器測出燈具中心處的發光強度,再乘以距離的平方得到燈具在某個方向上的發光強度。該系統還配置了vv10dsp前置放大器,它作為光度系統的前端設備與配光轉臺一起構成配光轉臺光學測試系統。它是傳統的模擬放大器技術與先進的數字信號處理技術的完美結合,使用V(λ)-匹配硅-光元件進行照度測量,測量值經過一個數字式的自適應過濾器,過濾器根據光源類型從信號中去除所有的變異和干擾。通過對被測信號的監測,過濾器的參數被持續不斷地優化。

此次測量不確定度評定過程中選取了某一品牌半封閉式后霧燈,把燈具樣品連同夾具一起安裝于試驗臺上進行測量。

2 不確定度來源

通過對后霧燈配光性能測量過程進行分析,影響測量結果的主要因素見圖1,其中由于試驗人員安裝樣品(含試驗夾具)帶來的影響通過A類方法進行評估,其他因素通過B類方法進行評估。所有來源具體如下:(1)樣品安裝,即重復測量;(2)L的測量誤差;(3)α的測量誤差;(4)E的測量誤差:標準燈泡產生的不確定度、3.16 m光度探測器精度產生的不確定度、標準燈泡供電電源產生的不確定度;(5)環境(溫濕度、雜散光等)產生的誤差。

圖1 影響測量結果的主要因素

3 建立數據模型

根據GB 11554-2008《機動車和掛車用后霧燈配光性能》的要求,測量示意如圖2所示。

圖2 測量示意

在距離樣品基準中心點3.16 m的屏幕上測量標準要求的各個測試點上的發光強度E0。實驗室的配光設備是固定光度探測器探頭,通過旋轉樣品來達到標準的測量要求。在放置光學探頭時,保證能應用光度學中的距離平方反比定律,實際放置光學探頭與理論的3.16 m有一定的誤差,所以有個L2/3.162的修正系數。

即數據模型為

E0=L2/3.162Ecos3α

式中:E0為被測量點的發光強度;3.16為轉臺基準中心至屏幕HV點的理論距離3.16 m;E為照度計測得的發光強度;L為轉臺基準中心至屏幕HV點的實際距離;α表示測量點至回轉中心的連線和基準軸線的夾角的實際值。

靈敏系數分析如下:

(1)轉臺基準中心至屏幕HV點的實際距離L對測量結果的靈敏系數為

(2)照度值對測量結果的靈敏系數為

(3)測量點至回轉中心的連線和基準軸線的夾角對測量結果的靈敏系數為

4 不確定來源分析

4.1 測量不確定度評定結果

4.1.1 A類方法進行評估:樣品安裝(即重復測量)

在相同試驗條件下,使用相同試驗方法對同一樣品進行10次重復測量(每次配光性能測試后關燈,轉臺上下10°和左右30°旋轉,樣品位置移動,關燈5 min后,再進行第二次測試),選取特征點HV、0-10D、0-10U、30L-0、30R-0共5點,其測量結果見表1。

表1 HV點測量數據

表1中HV點實驗標準差使用貝塞爾公式計算:

uA1=0.194 651 cd

uArel1=0.194 651/215.27=0.090%

表1中0-10D點實驗標準差使用貝塞爾公式計算:

uA2=0.407 704 cd

uArel2=0.407 704/143.02=0.285%

表1中0-10U點實驗標準差使用貝塞爾公式計算:

uA3=0.266 875 cd

uArel3=0.266 875/133.23=0.200%

表1中30L-0點實驗標準差使用貝塞爾公式計算:

uA4=0.585 472 cd

uArel4=0.585 472/274.45=0.213%

表1中30R-0點實驗標準差使用貝塞爾公式計算:

uA5=0.143 372 cd

uArel5=0.143 372/127.25=0.113%

4.1.2 B類不確定度的評定

4.1.2.1 轉臺基準中心至屏幕HV點的實際距離L的測量誤差引起的不確定度評估

布置實驗室時,轉臺基準中心至屏幕HV點的實際距離L測量值為3.162 m,該距離與3.16 m的差值由設備軟件進行修正。

不確定度主要由測距儀的測量精度引起,測距儀的分辨率為0.001 m,估計其服從均勻分布,則

urel(L)=0.000 3/3.162=0.009 5%

4.1.2.2 測量點至回轉中心的連線和基準軸線的夾角的測量誤差引起的不確定度評估

查Optronik 配光轉臺系統說明書,水平轉角H的分辨率和垂直轉角V的分辨率均為0.01°,估計其服從均勻分布,則

由校準證書中得出水平轉角擴展不確定度為0.034°(k=2), 垂直轉角擴展不確定度為0.018°(k=2),計算得u(α)max=0.017°=0.000 30 rad。

4.1.2.3 發光強度的相對標準不確定度urel(E)評估

E=K2φ=K2(K1I)

說明:同一燈泡在標稱電流附近其電流與光通量呈正比,K1為該燈泡特有的系數;同一燈具測量屏幕上任何一點的照度與其光源光通量呈正比,K2為該燈具該點的配光性能系數。

(1)光源標準燈泡引起的相對標準不確定度urel(E1)評估

在相同試驗條件下,使用相同試驗方法對P21W標準燈泡進行5次重復測量,光通量產生的不確定度urel(E1φ)、電流值產生的不確定度urel(E1A1)、電壓值產生的不確定度urel(E1U1)用A類進行評估;因電流表設備產生的不確定度urel(E1A2)、電壓表設備產生的不確定度urel(E1U2)用B類進行評估。其測量結果見表2。

表2 P21W標準燈泡測量數據

表2中實驗標準差使用貝塞爾公式計算:

u(E1φ)=0 lm;u(E1A1)=0.000 25 A;u(E1U1)=0.010 64 V

urel(E1φ)=0/460=0%

urel(E1A1)=0.000 25/1.847 1=0.014%

urel(E1U1)=0.010 64/13.904 2=0.077%

由校準證書中,得出電流表相對擴展不確定度為0.017%(k=2)、電壓表相對擴展不確定度為0.060%(k=2),則

urel(E1A2)=0.17%/2=0.085%

urel(E1U2)=0.060%/2=0.030%

則

urel(E1)=

0.119%

(2)3.16 m光度探測器的相對標準不確定度urel(E2)評估

由校準證書中,3.16 m照度計的相對擴展不確定度為1.8%(k=2),則

urel(E2)=1.8%/2=0.9%

(3)標準燈泡供電電源的相對標準不確定度urel(E3)評估

由校準證書中,標準燈泡的供電電源中電流值的相對不確定度為0.060%(k=2),則

urel(E3) =0.060%/2=0.029%

則照度值的相對標準不確定度:

4.1.2.4 環境(溫濕度、雜散光等)產生的影響

根據CNAS組織開展過的調查分析,環境因素(溫濕度、雜散光等)對試驗結果帶來的影響極小,因此,此次評估不考慮由環境因素對試驗結果造成的不確定度。

4.2 不確定度計算結果

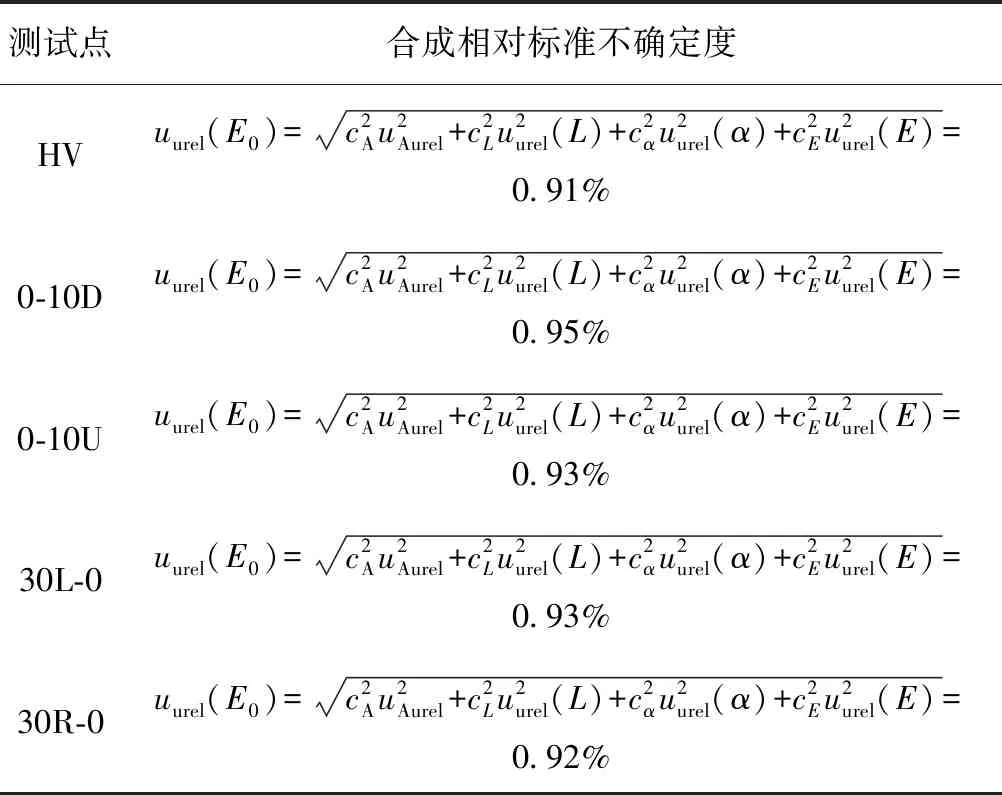

后霧燈配光性能測量的標準不確定度匯總如表3所示, 合成相對標準不確定度如表4所示。

表3 后霧燈配光性能測量的標準不確定度匯總

表4 合成相對標準不確定度

相對擴展不確定度的評估。取k=2,特征點HV、0-10D、0-10U、30L-0、30R-0的相對擴展不確定度如表5所示。

表5 相對擴展不確定度

測量不確定度評定結果。此次對該樣品的特征點HV、0-10D、0-10U、30L-0、30R-0的發光強度測試結果如表6所示。

表6 該樣品的特征點的發光強度測試結果

5 結論及分析

通過以上分析,影響后霧燈配光性能測試結果準確度的因素很多,其中照度值測量精度引入的不確定度影響最大,其次是測試人員重復測試時引入的不確定度。

為了測量結果的準確性,首先要控制照度值測量時的影響,主要措施是定期校準3.16 m光度探測器,平時注意光度探測器的存貯環境和使用工況,避免測試探頭引起測量偏差,或發現測量偏差要及時補償并修正;定期校準標準燈泡在標準亮度時的電流和電壓,并定期校準供電電源,控制電源使標準燈泡在標準亮度時點亮;定期校準轉臺的轉角精度,并不得用手或其他方法扳動轉臺,防止轉臺的轉動精度下降;定期檢查轉臺旋轉中心到探測器的距離并及時補償,從而減少測試結果的偏差。

為了測量結果的準確性,其次控制測試人員引起的不確定度,制定操作規程,并定期對操作人員進行培訓并考核,提高試驗操作過程的規范性,也可定期在操作人員間進行比對,提高操作人員的規范性。