余熱電站汽輪發電機組軸振大的處理

王建峰

1 概述

巴基斯坦某余熱電站汽輪機組于2019年1月投產運行后,3號和4號軸承存在軸振較大現象,其特征如下。

(1)機組每次啟動,帶負荷運行后,3號和4號軸承的振幅隨運行時間的增加而逐漸增大,隨后穩定在較高范圍內運行。表1為機組在不同工況下各軸承振幅的隨機記錄(2號軸承未設軸振測點)。

松開汽—發聯軸器檢查,發現中心偏差變化較大,說明轉子受到外力作用,產生了位移。汽—發聯軸器經過重新找中心調整后,2月18日,機組再次啟動。找中心調整前后比較,額定轉速工況時,3號(2號)和4號軸承的振幅變化不大;額定負荷工況時,4號軸承的振幅稍有減小。運行數據表明,汽—發聯軸器中心的偏差消除后,僅4號軸承的質量不平衡影響有所減小。

(2)機組負荷變化時,振幅的變化不明顯。從表1各工況的振幅可以看出,4號軸承的振幅從額定轉速到額定負荷過程中,一直保持偏大不變。3號(2號)軸承的額定轉速與帶負荷工況比較,振幅變化較大。

共同特點是,數小時后,機組負荷變化,3號(2號)和4號軸承的振幅沒有明顯地隨之變化。

根據規范,4號軸承的振幅瞬時超過要求,DL 5190.3-2012《電力建設施工技術規范:汽輪發電機組》,附錄H:雙振幅<125μm,為合格值。

2 機組參數結構及軸承結構

2.1 機組參數結構

該余熱電站汽輪發電機為低壓冷凝式汽輪機,型號:N10-1.0,額定功率:10MW,額定進汽壓力:1.0MPa(絕),額定進汽溫度:310℃,額定排汽壓力:0.008MPa(絕)。

前汽缸兩側通過貓爪結構搭在前軸承座上,后汽缸兩側通過左右側的后座架固定在基礎上,采用下排汽結構布置,排汽至凝汽器。

2號和3號軸承布置在中間軸承座內,為非落地式軸承座,4號軸承為獨立座式軸承。

2.2 軸承結構

2號軸承采用圓柱形瓦枕直接支撐在凹窩內,未設置瓦枕墊塊。

3號軸承設有球面結構,瓦枕墊塊采用圓柱形,兩側墊塊的中心線與垂線的夾角α為90°,即在左右側的水平中分面位置。

4號軸承的瓦枕墊塊采用球面形結構,兩側墊塊的中心線與垂線的夾角α為70°。3號和4號軸承分別采用球面結構和球面瓦枕墊塊結構以自調中心線。

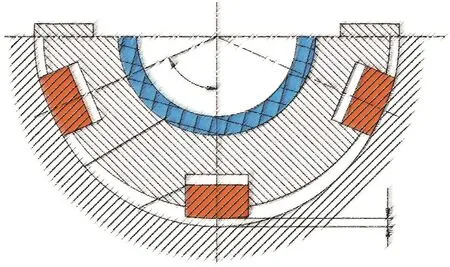

軸承下半瓦的瓦枕墊塊結構見圖1。

瓦枕墊塊(圖1中1#位置)與軸承凹窩的接觸應嚴密。

3號和4號軸承瓦枕墊塊的結構設置,除起到支撐作用外,還可以通過調整下瓦三個墊塊內的墊片(圖1中2#位置)厚度,來改變發電機轉子在凹窩內的位置,保證機組汽—發聯軸器的中心偏差值符合要求。

1號和2號軸承未設置瓦枕墊塊,是不可調整式軸承。汽輪機轉子在前后兩軸承凹窩內的位置不可改變。

表1 各軸承沿X、Y兩方向的軸振(μm,雙振幅)

圖1 軸承下半瓦的瓦枕墊塊結構

機組的全部軸承均為橢圓瓦結構,汽輪機和發電機廠家均明確要求,現場不做軸瓦鎢金(圖1中3#位置)的刮研。

3 軸振的影響因素分析

3.1 軸振故障的特征

因2號軸承未設軸振測點,所以結合3號軸承的測點,同時分析2號軸承。

根據表1,比較分析得出機組的振動特征。

(1)表1序號3,額定轉速時,3號(2號)軸承的振幅小于4號軸承的振幅。表1序號6,帶負荷運行數小時后,3號(2號)軸承的振幅逐漸增大至與4號軸承的振幅接近。振幅基本不隨負荷變化。

(2)比較表1序號3~6,額定轉速時,4號軸承振幅較大,以后的運行過程中不再增加振幅。

(3)帶負荷運行數小時后,3號(2號)和4號軸承振幅在較高的穩定值范圍內運行。

3.2 振動故障的影響因素分析

(1)如上所述,機組帶負荷數小時后,振幅維持在較高范圍穩定運行,當負荷出現變化,振幅變化很小。由此可以確認,3號(2號)和4號軸承的振幅與汽缸熱膨脹不暢等因素引起的非定常強迫類振動無關。

(2)4號軸承額定轉速時振幅較大,至滿負荷時振幅一直保持不變。同4號軸承相比,3號(2號)軸承的振幅顯示較小。

質量不平衡影響因素主要有:轉子質量不平衡、汽輪機和發電機轉子軸系的中心偏差、軸承松動等引起的普通強迫類振動。

由以上比較可以確認,4號軸承存在較大質量不平衡的影響。同4號軸承比較,3號(2號)軸承的振幅顯示較小,即質量不平衡的影響小于4號軸承。

(3)帶負荷運行數小時后,3號(2號)軸承的振幅升高。根據表1序號3~6可以看出,3號(2號)軸承的振幅不僅受質量不平衡的影響,同時還受到熱態穩定性差等因素影響。

4 機組振動故障的處理

由上述影響因素分析,振動故障主要是由于質量不平衡、軸承的熱穩定性較差等造成的,可以從以下幾方面對軸承進行檢查并處理。

4.1 檢查處理4號軸承松動等缺陷

(1)用涂色法檢查4號軸承墊塊與凹窩接觸情況,發現徑向往復撬動下半軸瓦時有松動現象。這一現象說明,下部墊塊與凹窩的接觸較兩側的接觸更為嚴密,這是不合理的。

根據規范DL 5190.3-2012《電力建設施工技術規范:汽輪發電機組》,瓦枕墊塊與凹窩接觸面積在每平方厘米上有接觸點的面積應占墊塊面積的70%以上,并均勻分布。

通常都是采用刮研墊塊(圖1中1#位置)的方法,來保證緊密接觸的要求。

4號軸承的瓦枕墊塊中心線與垂線的夾角α<90°,根據規范要求,下半瓦應在不放轉子的狀態下,使兩側墊塊無間隙,下部墊塊與其凹窩的接觸應較兩側為輕或有0.03~0.05mm的間隙,見圖1所示的尺寸c。

這種預留間隙的做法,是為了防止轉子的重力作用使軸瓦變形兩端翹起。抽去底部的墊片,加上轉子的重力后,使各墊塊上負荷的分配更為均勻。

因檢查4號軸承發現松動現象較為嚴重,所以采用在兩側墊塊內增加墊片,同時刮研處理墊塊接觸面積的處理方法。增加墊片后,徑向往復撬動下半軸瓦時不存在松動現象。刮研后,檢查底部墊塊,明顯較兩側的接觸要少。

(2)軸頸與鎢金的接觸投影面出現彎曲形狀的接觸,說明運行時軸瓦與轉子的相對位置出現了1X頻率的振幅波動。

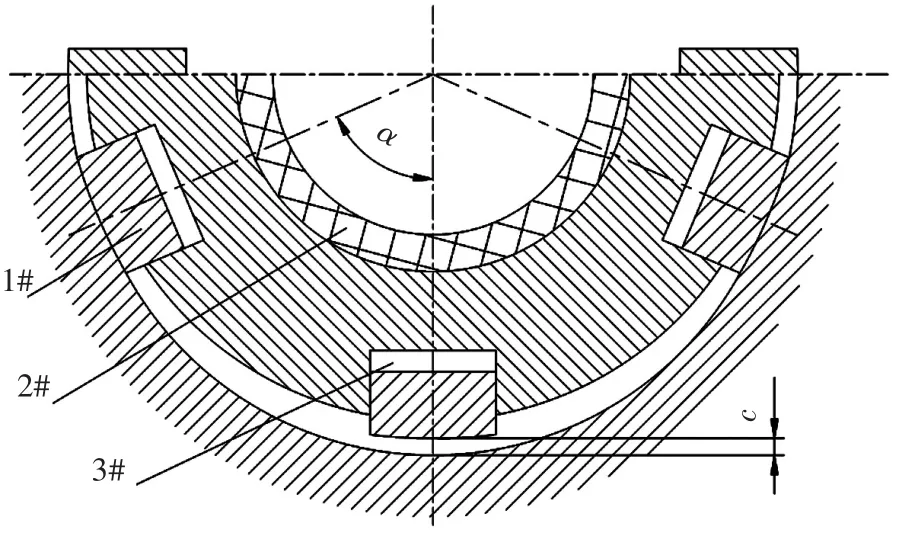

(3)4號軸承蓋的緊力要求f=0.03~0.07mm。檢查發現4號軸承蓋與上部墊塊的配合存在0.02mm的間隙(見圖2)。

圖2 4號軸承蓋與上部墊塊的間隙

上述4號軸承兩側墊塊接觸不良,上部墊塊(圖2中4#位置)出現間隙等問題,都會使4號軸承出現松動,引起普通強迫類振動。經過調整和刮研等處理,4號軸承的上述缺陷消失。

4.2 檢查處理造成軸承熱穩定性差的因素

(1)檢查2號軸承發現,軸瓦鎢金的接觸角過大,約60°以上。軸瓦兩側間隙基本一致,約為0.35mm,接近間隙要求(0.30~0.36mm)上限。

根據規范DL 5190.3-2012《電力建設施工技術規范:汽輪發電機組》,轉子與軸瓦鎢金的接觸角一般為30°~45°,沿下瓦全長的接觸面應達75%以上,并均勻分布無偏斜。

分析鎢金接觸角過大的原因是,轉子與軸瓦在熱態工況時出現接觸缺陷,接觸缺陷會使軸承的比壓減小,很容易出現油膜振蕩。

事實是,在軸承檢修前,用平衡儀監測機組升速過程中,分析3號軸承的振幅組成,發現有0.5X頻率的諧波成分,最大值約為10μm。接觸角過大,是0.5X頻率的諧波現象的合理解釋。

經過刮研處理,2號軸瓦鎢金接觸角減小至約30°。

(2)檢查發現,3號軸瓦鎢金的接觸角也有偏大現象,用同樣的方法對其進行刮研處理。

(3)刮研3號軸承的瓦枕墊塊,保證軸承與凹窩的接觸嚴密。

4.3 汽—發聯軸器重新找中心

通過汽—發聯軸器重新找中心,減小汽輪機和發電機轉子軸系的中心偏差。

因4號軸承的瓦枕墊塊為球面形結構,調整尺寸數值較大,而瓦枕墊塊內的墊片較少,不能滿足調整需要,所以采用在軸承座下面增減墊片的方法進行調整。汽—發聯軸器重新找中心調整完成后,不需要重新刮研瓦枕墊塊的接觸面。

4.4 平衡測試調整

軸承檢修后,通過平衡儀的測試,根據測試結果計算,在發電機轉子前側的平衡槽內增加平衡塊。

機組軸承檢修和平衡測試調整結束后,4月22日,機組再次啟動。不同工況時各軸承軸振的隨機記錄見表2。通過比較運行工況,分析機組的振動特點如下:

(1)表2中的序號1,額定轉速時,各軸承顯示的振幅很小,說明質量不平衡的影響因素已經很小,確認動平衡調整結束。

(2)表1序號6和表2序號2比較,即檢修前后的額定負荷工況比較,4號軸承的振幅下降較大。3號軸承的振幅下降不大,說明軸承還存在熱穩定性差等其他因素的影響。

5 幾點體會

5.1 瓦枕墊塊與凹窩接觸的判斷

4號軸承的下半軸瓦質量>50kg,涂色檢查瓦枕墊塊的接觸時,用很小的力矩(<200N·m)即可輕松地在軸承凹窩內沿徑向往復轉動下瓦,這是不正常的。出現這種情況即可判斷為兩側墊塊與凹窩的接觸不良,放入轉子時,兩側墊塊必然會出現間隙。

表2 各軸承沿X、Y兩方向的軸振(μm,雙振幅)

4號軸承上半瓦墊塊的中心設置φ30mm的圓柱銷(圖2中5#位置),4號軸承的松動會增大圓柱銷受到的剪力作用。圓柱銷的定位,雖不至于使軸承產生徑向轉動的位移,但兩側墊塊的間隙,會導致軸承沿左右方向產生軸振頻率為1X的位移。

4號軸承蓋與上半瓦墊塊的間隙(圖2中尺寸f)同時作用,使振幅較大幅增加。

5.2 機組的熱穩定性缺陷分析

2號軸承鎢金出現較大的接觸角,經分析認為,不是鎢金加工精度低,鎢金表面誤差過大造成的。因為如果單純是這一原因則應在額定轉速時,振幅就會增大,而不是在數小時后才緩慢增大。可推斷2號軸承鎢金出現較大的接觸角是由于熱態時軸承與凹窩的接觸不良,甚至出現局部間隙等惡化現象所致。

軸承在制造過程中,凹窩和2號軸瓦的接觸面積稍有不良,冷態工況的振幅雖然可以維持穩定運行,但在熱態工況時則會出現惡化現象,2號軸承會出現1X頻率的位移,從而使得軸頸與鎢金的接觸面增加,即軸振增加。

2號軸承的鎢金軸向長度為103mm,3號軸承的鎢金軸向長度為133mm,同時還采用球面結構。顯然,2號軸承比3號軸承的剛度差很多。由于2號軸承結構的原因,出現問題時,振幅容易增大是可能的。類似機組出現過汽—發聯軸器的制造缺陷,都曾使2號軸承的振幅增加較大。

繼續對2號軸瓦鎢金進行刮研處理,熱態工況時還會出現鎢金接觸角增大的情況,或者接觸角雖有所減小,但振幅不會減小。因為根本問題是2號軸承與凹窩接觸不良造成的,而2號軸承瓦枕與凹窩的接觸是不能作刮研處理的。

經過調整凹窩內的三件墊塊,可保證軸承支撐的穩定,但是對于固定式的軸承,凹窩內與軸瓦圓柱面的接觸是否可以保證支撐的穩定,則要由凹窩和軸瓦的半徑偏差,即配合的間隙偏差來決定,而現場沒有辦法處理固定式軸承接觸不良和保證接觸面積等問題。

6 結語

經過上述對巴基斯坦某余熱電站機組振動故障的分析及消缺處理,有效降低了振幅,取得了較為滿意的結果,供處理同類型機組軸振故障時參考。