沂沭斷裂帶及其附近地區尾波衰減特征

李霞 劉希強 李小晗 趙金花

摘要:依據沂沭斷裂帶及其附近地區斷裂特征和應力場分布的分段特性將其劃分為4個子區域,利用改進后的尾波Qc值測定方法計算了2010—2017年各子區域內ML≥20地震的尾波Qc值,并對其空間分布特征進行了研究。結果顯示:①沂沭斷裂帶尾波Qc值(1 Hz時的Qc值)整體差異不大,但顯示出較好的分段特性,即萊州灣和附近海域平均尾波Qc值(3495)明顯高于其它區段,濰坊—孟疃段(2322)、新沂—宿遷段(2112)平均尾波Qc值相對偏低;②尾波Qc值空間分布與區域介質的地殼構造特點及地質環境關系緊密,揭示了沂沭斷裂帶作為構造邊界帶的屬性。

關鍵詞:尾波衰減;方法改進;空間分布;沂沭斷裂帶

中圖分類號:P31523?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1000-0666(2019)03-0372-07

0 引言

地震波在地球介質內的傳播過程中,巖石的非彈性吸收和非均勻性散射會造成地震波能量的衰減(陳顒等,2009;王志偉等,2018;Das et al,2018)。在地震學中用介質品質因子Q值來度量地震波的衰減和表征介質的屬性。介質品質因子主要是利用天然地震的體波、尾波、Lg波等波形資料的振幅衰減或頻散衰減的速率測得,通過獲取傳播路徑或區域平均Q值,反映區域介質參數的變化信息和承載的應力狀態(Giampiccolo et al,2002;Liu et al,2005;Chandrani et al 2015;何靜等,2017;張錦鈴等,2015;史水平等,2018;詹小艷等,2018)。

基于弱散射原理(Aki,Chouet,1975;Sato,1977)的地震波衰減研究表明,Q值隨震中距、震源深度及流逝時間的增加而增大(Cong,Mejia,2000;Liu et al,2005;Negi et al,2015)。Kumar等(2005)的研究結果進一步顯示,對于同一臺站、不同震中范圍的尾波記錄,隨不同的橢球體平均深度越深,Q0值趨勢越大,衰減指數η值趨勢越小。也就是說地震波在縱向介質中穿透深度不同而導致不同地震之間的品質因子無法比對。針對這一問題,劉希強等(2009)提出了針對不同地震采用不同流逝時間,實現由散射波波陣面所圍成的橢球體具有同一深度的尾波Q值測定方法。

沂沭斷裂帶現代中小地震活動呈現出南強北弱、東強西弱的分布格局。為了解該區域介質特性及應力狀態,郭愛香等(1991)基于尾波衰減的研究結果顯示,沂沭斷裂帶北段QC值高于南段,認為這一差異似乎與大震的重復間隔有一定的關聯。李秉鋒等(1989)利用P波頻譜分析法得到的沂沭斷裂帶QP值分布同樣是北高南低。近年來,山東地震臺網發展迅速,沂沭斷裂帶及其附近地區監測臺站由十幾個增加到幾十個,監控能力由ML18提高到ML05,為獲得更精細的區域介質Q值提供了有利條件。本文選取2010—2017年沂沭斷裂帶及其附近地區精定位后586個地震的波形資料,利用改進后的尾波Qc值測量方法估算尾波衰減特征,并探討其空間分布與地震活動的關系。

1 區域構造斷裂及應力場分布特征

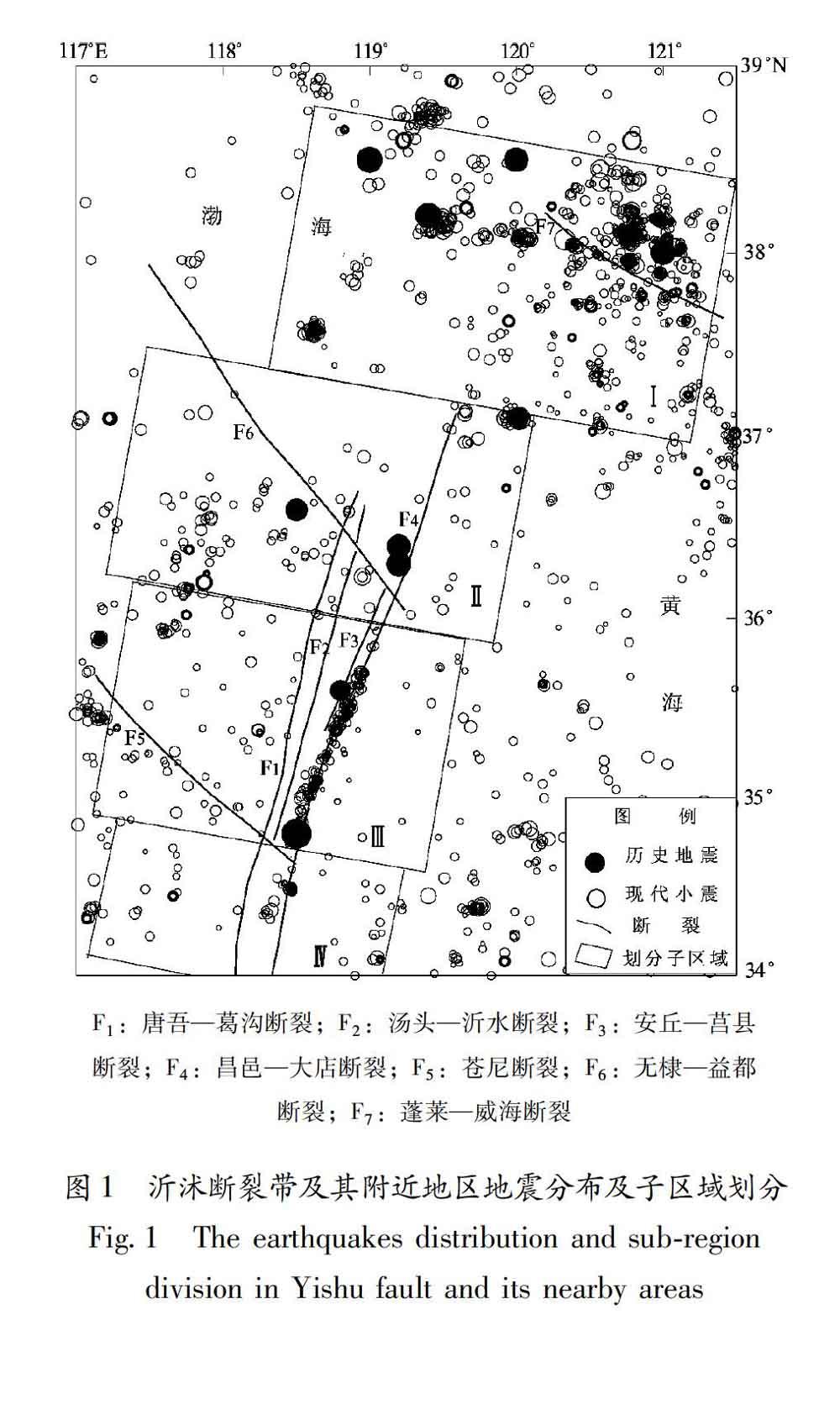

沂沭斷裂帶是膠遼斷塊與魯西斷塊的構造邊界帶,由近乎平行的5條深大斷裂組成,整體呈NNE向展布。該斷裂帶晚更新世晚期以來的構造活動主要集中在東側的安丘—莒縣斷裂附近,曾發生1668年郯城8級地震,其西側一系列NNW向斷裂也是中強地震的主體活動區,曾發生1829年益都6級地震、1995年蒼山52級地震。沂沭斷裂帶向北延伸至渤海中部與NWW向燕山—渤海斷裂交匯處,構造格局復雜,是華北地區7級地震復發間隔最短的區域(圖1)。沂沭斷裂帶新構造活動期的區域應力狀態為NEE-SWW向擠壓,但其構造變形沿走向表現不均一。晁洪太等(1997)根據松散堆積物特征、斷錯地貌及斷層泥的顯微構造標志將沂沭斷裂帶全新世活斷層自北向南劃分為安丘段、莒縣—郯城段、新沂—泗洪段3個獨立的破裂段。周翠英等(2003)以中小震震源機制解推斷出的沂沭斷裂帶現代構造應力場與華北地區應力場基本一致,但帶內主壓應力方向差異明顯。在P軸方向上安丘段近似為NWW向、莒縣—郯城一帶為NE或NEE向,新沂附近為近EW向。其北部的萊州灣及附近海域,地殼運動以拉張為主,加上NW向燕山—渤海構造帶的較強運動產生的局部附加應力場影響,使該區應力場方向與鄰區差異明顯。鑒于沂沭斷裂帶具有明顯分段特征,本文將其由北向南劃分為萊州灣及附近海域(Ⅰ區)、濰坊—孟疃(Ⅱ區)、高橋—郯城(Ⅲ區)、新沂—宿遷(Ⅳ區)4個子區域,并利用地震波衰減特性研究各子區域中上地殼構造背景和現代應力狀態(圖1)。

2 研究方法

Q和η值的大小反映了地震波在以震源和記錄臺站為焦點的散射橢球體內傳播時的衰減特性。震源距、S波速度結構、流逝時間的大小決定著橢球體的形狀和最大深度。傳統尾波流逝時間窗的測定方法是從2倍的S波走時開始至高于一定背景噪聲的信號為止,但可能導致所得到的Q和η值的變化是由橢球體的位置或體積不同引起的,而非孕震過程中介質狀態變化引起的。為解決由于不同地震的地震波傳播路徑的縱深差異所引起的品質因子的變化問題,劉希強等(2009)對傳統測量方法進行了改進,基于適用于S波及其尾波的Sato(1977)單次散射模型估算Qc值:

(1)取研究區內地殼的平均深度為z,平均橫波速度為v。

(2)為有效去除品質因子的深度影響,假定固定地殼厚度Zm后所計算的流逝時間為t,相對于S波到時,不同地震的流逝時間窗確定方法為tw=2t-2tS。

(3)資料窗的起始時間tS和震中距Δ由區域速度模型和實際測量的到時差(tS-tP)來確定。

(4)取地震信號均方根值小于背景噪聲(P波前5 s數據)均方根時所對應流逝時間為垂直向最大流逝時間tmax。根據給定Zm、實際震源深度、震中距及S波速度計算得到流逝時間t。當tmax≥t時,取流逝時間位于[tS,t]數據,將其分割成窗長為2 s、滑動步長為1 s的數據窗,對信號進行不同帶寬濾波后得到各窗不同中心頻率的振幅Ac(t, f)。通過擬合lg[Ac(t, f)/AS(f)2·k-1(a)]與t-tS的關系得到擬合直線的斜率b和誤差,其中AS(f)為指定頻率f的S波最大振幅,當a=t/tS時,k(a)=1alna+1a-1。

(5)在指定頻段內,研究不同地震得到的Qc和衰減指數η隨時間的變化關系。

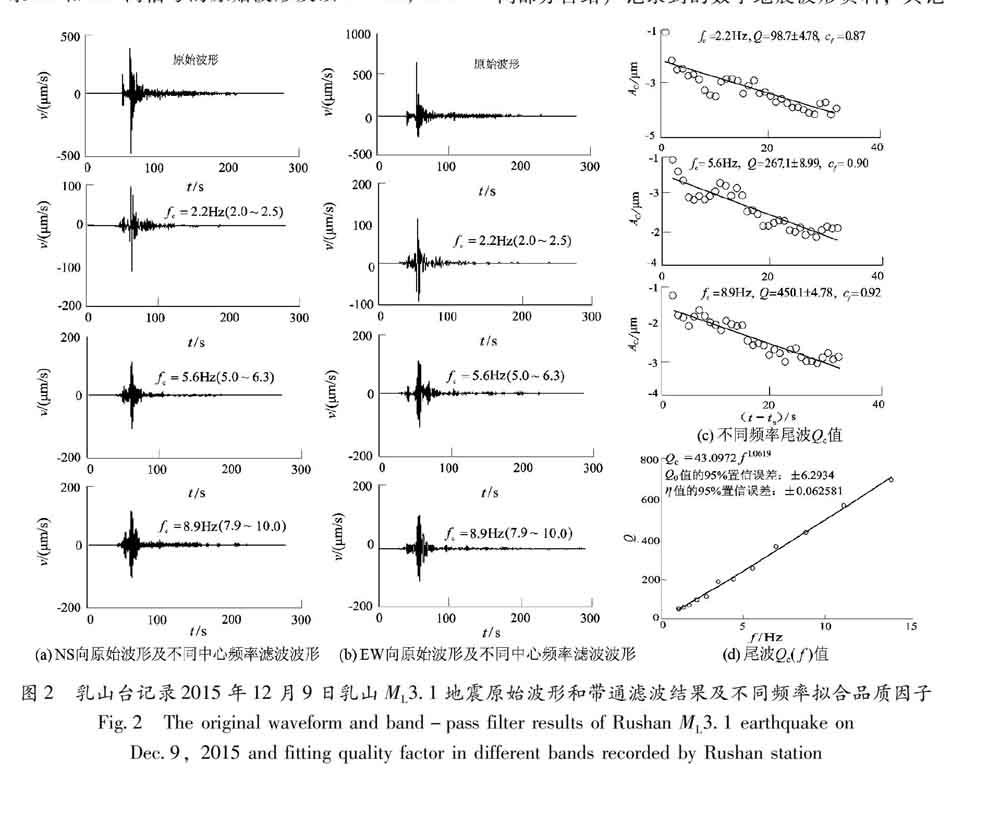

以2015年12月9日乳山ML31地震為例,介紹使用改進方法計算尾波Qc值的全過程。首先依據膠東地區地質構造特點,確定地殼平均深度為34 km,平均S波速度為348 km/s;利用區域一維速度模型和實際測量的直達波到時差tS-tP=151 s計算出震中距為1259 km,流逝時間t為1051 s。其次根據三分之一倍頻程譜劃分頻率帶寬,并在1~15 Hz范圍內確定了12個中心頻點,利用remez算法(劉明等,2006),以阻帶寬度為01 Hz、通帶波動01 dB、阻帶最小衰減為80 dB的線性相位FIR濾波器,對水平向記錄信號進行不同帶寬的帶通濾波,并在各滑動窗內得到不同中心頻率的振幅Ac(t, f)。圖2a,b分別是乳山臺記錄NS和EW向信號的原始波形及以22 Hz,56

Hz,89 Hz為中心頻率的帶通濾波波形;圖2c為不同頻率的尾波Qc值,是由濾波后的的地震信號在各滑動窗內的水平向最大尾波振幅,用非線性擬合算法得到斜率b,然后依據Qc=2πflg1b計算出的相應中心頻點的尾波Qc(f)和置信度為95%條件下的測量誤差及擬合相關系數;圖2d是由12個中心頻點得到的尾波Qc與頻率f之間的冪指數統計關系Qc=43097 2f 1061 9,其中:Q0=43097 2,η=1061 9,Q0和η值的95%置信誤差分別為6293 4和0062 6。這樣就得到了乳山臺至該次地震震源傳播路徑中介質衰減特征的一個標度值。

3 資料處理與結果分析

31 資料收集與處理

本文收集了2010—2017年沂沭斷裂帶及其附近地區共61個地震臺站(包括江蘇、安徽地震臺網部分臺站)記錄到的數字地震波形資料,其記錄的地震計自然周期為1 s、系統采樣率為100 Hz、幅頻特性的平坦范圍為1~20 Hz。其中沂沭斷裂帶中南段臺站覆蓋率較高,平均臺間距約40 km,其北段至萊州灣因地理原因及地震活動偏弱等因素的影響,臺站布局相對稀疏(圖3)。為使初至波清晰可辨、尾波部分有足夠的發育長度,選用震源深度為4~24 km的ML20~45地震,其中沂沭斷裂帶主干斷裂及兩側地區震源深度為8~21 km的地震占71%,膠東半島及附近海域震源深度為5~15 km的地震占絕大多數,因此計算介質品質因子主要反映了研究區中上地殼的尾波衰減特征。

計算過程中僅選用震中距在100 km范圍內的臺站記錄,依據震中位置分別用給定的沂沭斷裂帶及其附近地區、膠東地區的一維速度模型計算尾波流逝時間t,僅保留Ac(t, f)實際離散值與擬合值相關系數大于08時得到的Qc(f)值。在計算子區域平均Qc值及研究區尾波衰減特征空間分布時以臺站至震中位置連線的中點作為該條射線得到Qc值的空間位置,用克里格插值做空間掃描。由圖3可見,射線輻射路徑完全覆蓋研究區域。

32 各子區域尾波Qc值空間分布特征

本文討論頻率為1 Hz時得到的尾波Qc值空間分布特征。由沂沭斷裂帶及其附近地區尾波衰減特征值可見,研究時段內各子區域中小地震的平均尾波Qc值一致性相對較好,反映了研究區地殼介質結構具有整體性并受控于統一的應力環境。同時也表現出了同一構造單元內各子區段的構造環境及應力狀態的細節差異。

(1)萊州灣及附近海域(Ⅰ區)。該區記錄地震436次,有效射線路徑1 744條,獲得平均尾波Qc值擬合關系為Qc=3495±541f 122±0117。如圖4所示,該區Qc值高于沂沭斷裂帶其它區段,并表現出明顯的橫向不均勻性,膠東半島東側及北部海域測值較西側偏高,蓬萊—長島呈狹長低值分布,萊州灣內部又表現出相對高值,這一差異與地殼結構的層析成像和電磁測深資料大體相符。三維P波速度成像結果顯示,膠北隆起區及近海古老的結晶基底巖提高了地殼淺層介質的穩定性,呈現高速異常;而4~13 km處煙臺、蓬萊經渤海海峽至遼東半島卻由低速異常體相連(汪晟等,2017)。萊州灣大地電磁測深結果顯示,沂沭斷裂帶東支斷裂下方存在數十千米的低阻帶,而西支斷裂在地殼中、下部為高阻帶(胡惟等,2014)。由此可見,沂沭斷裂帶在渤海海域內構造橫向差異是客觀存在的。研究表明,斷裂下方的低速層往往是殼內易于變形的塑性層,與其交匯的NW向蓬萊—威海斷裂不僅控制了地殼淺部及基底斷裂的分布格局,也影響到地殼深部的構造變形(王志才等,2006),這種復雜的構造環境使菜州灣及附近海域具有較強的地震危險性。

(2)濰坊—孟疃段(Ⅱ區)。該區記錄地震30次,有效尾波射線路徑146條,平均尾波Qc=2322±796f 102±0416。由圖3可知,該區域地震活動稀疏,中小地震多由NW向分支斷裂的活動引起,Qc值總體低于萊州灣及附近海域(Ⅰ區),并在東營—濰坊一帶顯示出明顯的低值。萊州灣內沂沭斷裂帶的構造格局與山東內陸一致,與其南側的東營—濰坊形成華北盆地的一個拗陷中心,遠震P波層析成像顯示地殼介質為低速異常,并在地殼中下部向南延伸,分割了魯西和膠東半島南部的高速異常(李志偉,2006)。穿過濰北凹陷的深部地殼電性結構顯示,斷裂帶內5~20 km深處為巨厚的異常低阻層,其東側的白堊紀膠萊盆地上地殼中、下部同樣為巨厚的低阻層(胡惟等,2014),與該區段Qc值空間分布結果一致。研究表明,沂沭斷裂的破碎帶由南向北逐漸變窄,在這一段表現為揉皺狀態,其中、下層地殼介質明顯破碎,可能是由于在中生代之前及中生代沉積過程中斷裂帶有過強烈活動,仍存在的破碎狀態使其不易聚集應變能而使地震活動減弱(蘇道磊等,2016;范小平等,2017)。也有研究認為該處斷裂內部整體表現為低阻帶,這類軟弱低阻層易于滑動,吸收位移,因而很難積累應力,從而成為完全的蠕滑區且不易誘發地震(胡惟等,2014;劉保金等,2015)。

(3)高橋—郯城段(Ⅲ區)。該區記錄地震86次,有效射線路徑1 062條,Q值擬合關系為Qc=2589±724f 148±0455。中小地震集中發生在安丘—莒縣斷裂附近,為沂沭斷裂帶現代中小地震最活躍的地區。其Qc值空間分布顯示,從莒縣—宿遷沿沂沭斷裂帶主干斷裂表現出大范圍低Qc值區域,其兩側的魯西隆起區及魯東地區則為高值區域。從構造來看,該段為沂沭斷裂帶中地殼扭曲變形最強烈的區段,多期次斷層的活動使該段中、下地殼中的巖石變得破碎,并伴有熱液充填其中,其東側分支斷裂附近地表地層主要為白堊紀及新近紀以來的沉積底層,速度較低,而西側主要為古生代地層,速度同樣較低。深地震測深結果表明,魯西隆起為穩定的高速塊體結構,其高速異常特征一直延續到莫霍面附近(呂子強等,2013;胥頤等,2016)。沂沭斷裂帶東側的高Qc值區域位于蘇魯超高壓變質巖帶,其波速特征主要表現在上地殼頂部的高速層。深部電測深結果同樣顯示魯西隆起區地殼為高阻體,沂沭斷裂帶內部則為高、低阻交錯,電性變化復雜,而魯東隆起區富含低導層(張繼紅等,2010)。由此可見,計算獲得的Qc值所反映的地殼韌性層介質衰減特征與區域構造是相吻合的,作用于此區域的應力目前沒有表現出明顯調整跡象,可能仍會以中小地震活動為主。

(4)新沂—宿遷段(Ⅳ區)。該區記錄地震34次,有效射線路徑178條,平均尾波Qc=2112±661f 114±0347。該區域現代地震活動較弱,從Qc值空間分布來看,其延續了高橋—郯城段的分布特征,沿主干斷裂走向Qc值明顯偏低,斷裂東西兩側表現出高值,且東側低于西側,低值區域向東南地區有所延展。地殼速度結構結果顯示,新沂—宿遷段為相對低速段,沒有發生過大地震,現代小震也較少,而斷裂帶外西側高于東側,西側徐州附近為古生代地層,速度略高(熊振等,2016)。遙感與重力多源信息研究的結果顯示郯城—嘉山斷陷盆地產生重力低異常現象,斷裂帶兩側表現為條帶狀重力高異常現象(姜文亮等,2011)。由此可見重力異常分布與速度結構及Qc值空間分布十分相似,反映了塊體單元分區及物性差異。沂沭斷裂帶新沂以南地區地殼斷裂不明顯,地表破裂程度趨于減弱,由于缺失中、下地殼低速異常體,地震活動水平偏弱。

諸多研究顯示,大地震發生前隨著應力增強,震中區附近Q值顯著升高,這是因為在高應力狀態下巖石裂隙閉合,介質的完整性相對較好,從而降低了地震波的散射和吸收能力,因此尾波衰減速率降低而Q值變大。震后震源體介質應力釋放,巖石破碎,滲入裂隙的流體增強了地震波的損耗,相應Q值就會變小。分析沂沭斷裂帶4個分區的尾波Qc值分布與地震活動關系發現,萊洲灣附近海域(3495)、高橋—郯城段(2589)尾波Qc值均略高,現代中小地震密集。2010年以來萊州灣及附近海域以中小地震或震群活動為主,2013年以來環渤海地區ML≥40地震集中增強,且該區域1548年曾發生過渤海70級強震,是具有發生強震構造背景和孕震能力的區段。高橋—郯城段現代以頻繁小震活動為主,其NW向分支斷裂1995年發生過蒼山52級地震。據推斷1668年郯城8級大震就發生在該段,強震使震中附近地殼介質出現較高程度的破裂,導致介質穩定性變弱,并且沂沭斷裂帶為直立、深大超殼斷裂,上地幔熱流上涌,致使巖石圈變薄而不易于積累應變能,使斷層以蠕滑方式釋放能量(楊從杰等,2016;林吉炎等,2014)。濰坊—孟疃段(2322)、新沂—宿遷段(2112)尾波Qc值均較低,現代小震活動稀疏。公元前70年濰坊—孟疃段發生過安丘70級地震,距今已2 000多年,而新沂—宿遷段歷史上未曾發生過大地震,并且斷裂在這2個區段的變形相對較弱。依據地震活動特點及斷裂帶上破裂空段原則認為新沂—宿遷段可能處于應力的閉鎖狀態,是未來可能發生強震的區段(李家靈等,1994)。但從整體來看,沂沭斷裂帶尾波Qc值北邊2個區段高于南邊的2個區段,因此北段所承載的應力水平相對高于南段,發生地震的危險性也略高。

4 結論

通過對2010—2017年沂沭斷裂帶及其附近地區ML≥20地震的尾波Qc值空間分布特征進行分析研究,認為:? (1)沂沭斷裂帶及其附近地區Qc值整體性較好,呈現北高南低的特點。同時該斷裂也表現出明顯的分段特征,即萊州灣及附近海域(Ⅰ區)平均尾波Qc值最高(3495),其次是高橋—郯城段(Ⅲ區)(2589),略高于濰坊—孟疃段(Ⅱ區)(2322)和新沂—宿遷段(Ⅳ區)(2112),說明地殼深部構造復雜、現代中小地震活動水平相對較高的區域尾波Qc值相對偏高。

(2)地震波衰減率特征主要反映了研究區中、上地殼的介質信息,通過與相關區段地殼速度結構、大地電磁深部電性結構及地球物理場的觀測結果對比分析,認為本文所獲得的尾波Qc值空間分布特征與研究區構造特征、地質環境以及地震活動性相符,與郭愛香等(1991)和李秉鋒(1989)研究結果基本一致。Qc空間分布圖能明顯反映出蘇魯超高壓變質巖帶及歷史強震后地殼介質破碎帶的展布,并且沂沭斷裂帶作為構造區間的邊界接觸帶是明顯的,因此認為在其兩側Qc值變化較大的區域附近易于發生中強地震。

(3)改進后的尾波Qc值測定方法克服了地震散射波由于穿透深度不同對測量結果的影響,但計算結果的精度仍與臺網的分布密度、空間范圍的劃分密切相關。在射線樣本充足的條件下,采用與孕震尺度大小相當的小臺網或近臺資料,才能更真實地反映區域介質應力狀態的動態變化過程。

參考文獻:

晁洪太,李家靈,崔昭文,等1997郯廬斷裂帶濰坊—嘉山段全新世活斷層的活動方式與發震模式[J].地震研究,20(2):218-226

陳顒,黃庭芳,劉恩儒2009巖石物理學[M].合肥:中國科學技術大學出版社,496

范小平,何奕成,王俊菲,等2017郯廬斷裂帶中南段地殼介質散射強度[J].地球物理學報,60(5):1725-1734

郭愛香,刁守中,王保平1991沂沭斷裂帶近期介質品質因子Q值特征[J].地震,(1):31-35

何靜,吳慶舉,李永華,等2017天然地震Lg波衰減研究進展及其在中國大陸地區的應用[J].地球物理學進展,32(2):466-475

胡惟,朱光,嚴樂佳2014探路斷裂帶中段地震活動性與深部地殼電性結構關系的探討[J].地質評論,60(1):80-90

姜文亮,張景發,陳丁2011利用遙感、重力多源信息研究郯廬斷裂帶蘇—魯段構造特征[J].地球學報,32(2):143-153

李秉鋒,郭英琪,郭愛香,等1989沂沭斷裂帶及其附近小震應力降和介質Q值[J].地震學刊,(3):19-37

李家靈,晁洪太,崔昭文,等1994郯廬活斷層的分段及其大震危險性分析[J].地震地質,16(2):121-126

李志海,胥頤,郝天珧,等2006環渤海地區的地震層析成像與地殼上地幔結構[J].地球物理學報,21(2):370-378

林吉炎,嘉世旭,段永紅,等2014郯廬斷裂帶中段東西兩側地殼結構差異及構造意義研究[J].大地測量與地球動力學,34(5):50-55

劉保金,鄷少英,姬計法,等2015郯廬帶中南段的巖石圈精細結構[J].地球物理學報,58(5):1610-1621

劉明,徐洪波,寧國勤2006數字信號處理原理與算法實現[M].北京:清華大學出版社,207-212

劉希強,石玉燕,曲均浩,等2009品質因子的尾波測定方法討論[J].中國地震,25(1):11-23

呂子強,鄭建常,劉希強2013郯廬斷裂帶中段重力場變化及地震活動特征[J].地球物理學進展,28(6):2838-2844

史水平,周斌,黃樹生,等2015廣西平果震群尾波衰減特征研究[J].中國地震,31(4):710-720

蘇道磊,范建柯,吳時國,等2016山東地區地殼P波三維速度結構及其與地震活動的關系[J].地球物理學報,59(4):1335-1349

汪晟,胥頤,孟曉春2017渤海海峽及周邊區域地殼結構的層析成像特征[J].地球物理學報,60(1):112-122

王志才,鄧起東,杜憲宋,等2006萊州灣海域探路斷裂帶活斷層探測[J].地震學報,28(5):493-503

王志偉,符力耘,張艷,等2018龍馬溪組頁巖數字巖芯超聲響應數值模擬級散射特征分析[J].地球物理學報,61(3):1069-1082

熊振,李清河,張元生2016郯廬斷裂帶魯蘇皖段地殼速度結構的分段特征及其地質意義[J].地球物理學報,59(7):2433-2443

胥頤,汪晟,孟曉春2016渤海海域郯廬斷裂帶的地震層析成像特征[J].科學通報,60(8):891-900

楊從杰,李清河,王俊,等2016郯廬斷裂帶中段中上地殼介質非均勻性[J].地震學報,38(1):29-40

詹小艷,王恒知,王俊,等2018基于波譜包絡特征的地震事件檢測[J]地震研究,41(2):258-263

張繼紅,趙國澤,肖馬斌2010郯廬斷裂帶中段(沂沭斷裂帶)電性結構研究與孕震環境[J].地球物理學,53(3):605-611

張錦玲,朱新運,馬起楊,等2018應用Sato模型探究寧夏區域尾波Q值特征[J].地震,38(4):11-18

周翠英,華愛軍,蔣海昆,等2003以格點嘗試法求取的山東地區現代中小地震震源機制解[J].東北地震究,19(1):1-11