小城鎮地下管線綜合規劃編制要點探析

——以天目湖鎮為例

白婉萍,張文中,牟麗慰

(常州市規劃設計院,江蘇 常州 213000)

0 引 言

城市地下管線是指城市范圍內供水、排水、燃氣、熱力、電力、通信、廣播電視、工業等管線及其附屬設施,是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”[1]。近年來,大城市的管線安全問題已引起國家及各方面的重視,各種管線專項規劃及管線綜合規劃也在積極開展。在小城鎮建設過程中,由于規劃管控工作不到位、基礎設施專項規劃編制滯后等原因,往往容易發生“重城鎮建筑物規劃,輕市政工程管線規劃;重道路工程建設,輕工程管線配套”的現象。為抓住小城鎮市政基礎設施快速完善的良好契機,結合小城鎮特點,編制深入詳盡、切實可行的地下管線綜合規劃是十分迫切和必要的。這也是國務院辦公廳《關于加強城市地下管線建設管理的指導意見》(國辦發〔2014〕27號)[1]的要求。

1 規劃背景

國內小城鎮建設正步入快速通道,蘇南各鎮都非常重視總體規劃的編制,以天目湖鎮所在的溧陽市為例,全市共六個建制鎮,每個鎮都先后編制了2~3輪總體規劃,但是作為指導市政基礎設施建設的各類管線專項規劃及管線綜合規劃編制卻幾乎為零。近年來,繁盛的旅游業讓天目湖鎮快速發展,建成后的天目湖鎮區道路寬、景觀美,但道路下面的管線建設缺乏全局性、前瞻性、統籌性,拉鏈馬路、停水停電、暴雨內澇、明桿拉線等問題不斷暴露。天目湖鎮率先認識到編制管線綜合規劃的重要性,成為江蘇省第一個建制鎮全鎮開展管線綜合規劃的成功案例。

根據《天目湖新鎮總體規劃(2004—2020)》,2020年鎮區人口規劃為5.0萬人,鎮區面積8.8 km2(其中建設用地5.5 km2,景區用地及生態綠地3.3 km2)[2]。天目湖鎮2015年平面衛星圖如圖1所示。

圖1 天目湖鎮2015年平面衛星圖

2 天目湖鎮現狀管線問題分析

基于現狀管線普查,結合走訪調研中收集的資料,分析天目湖鎮現狀市政管線建設主要存在以下三方面問題。

2.1 專項規劃滯后,建設統籌不足

溧陽市一級層面的專項規劃對天目湖鎮區市政需求未能明確,天目湖鎮缺乏各類市政管線的相關專項規劃;其次,由于產權分散、地下管線施工各自為政,許多管線相互重疊,不滿足安全間距要求;且由于各專業管線建設時序不同,同一條道路經常出現反復開挖現象。

2.2 管線資料分散缺失

鎮區地下管線有給水管、雨水管、污水管、中壓燃氣管、電力電纜、路燈管及各種通信管線(含電信、聯通、移動公司管線)等十幾種,各種管線的建設、維護及檔案管理均有其相關權屬單位負責。部分單位在管線建設完工后,建設資料未留檔。由于缺乏管線檔案的統一管理,造成建設過程中資料收集困難、查詢不便,影響城市建設中規劃、管理、施工和服務的質量和水平。

2.3 現狀管線亟須整治

2.3.1 雨水排放不暢、易淹易澇

天目湖鎮整體地勢較高,不屬于溧陽市的防洪排澇區域,內部也沒有機排區。隨著天目湖城鎮化建設的快速發展,與河爭地現象普遍,河塘水系被大量填沒,受納水體迅速減少,現狀天目湖鎮區僅有一條溢洪河和兩條灌溉渠道,灌溉渠的底標高較高,現狀部分受納河溝淤塞現象嚴重,導致雨水出水不暢;另一方面,雨水管道設計標準低,管道管徑偏小,同時施工質量較差,管道斷裂、破損、倒坡情況較多,部分雨水口高于地面,導致雨天地面積水現象普遍,影響居民、游客正常出行(見圖2、圖 3)。

圖2 天目湖鎮2015年內澇實景

2.3.2 毗鄰飲用水源、污水處理亟須提升

圖3 高于路面的雨水口

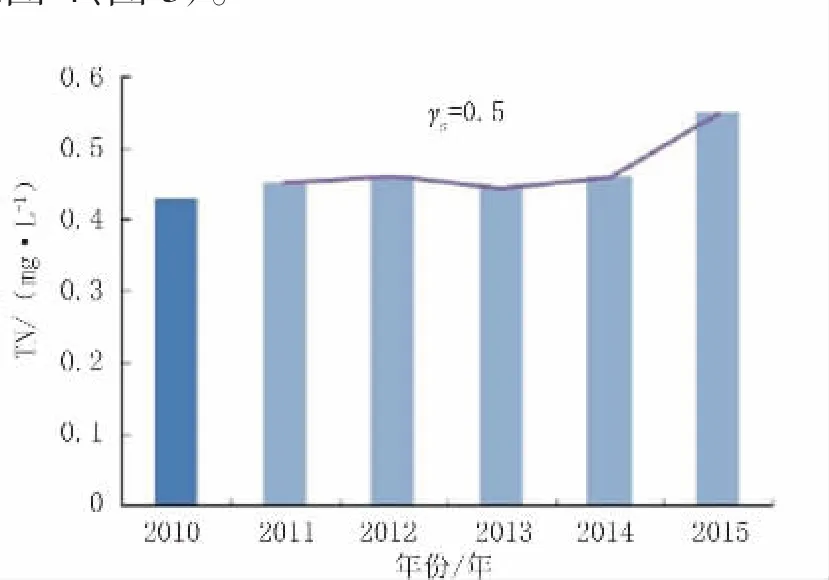

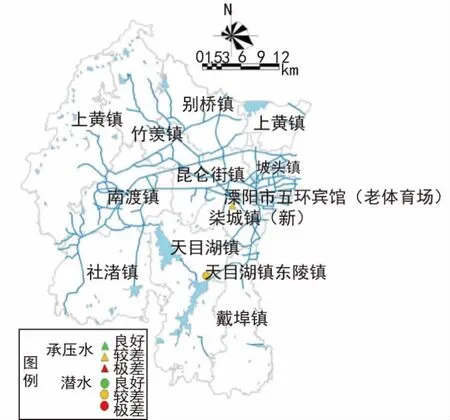

鎮區西南即溧陽市生活飲用水水源地沙河水庫,根據《溧陽市環境質量報告》,沙河水庫水質符合地表水Ⅲ類標準,總體水質狀況良好。但從歷年水質變化趨勢看,湖庫特定污染物總氮的含量在逐年增加,沙河水庫2015年總氮為0.55 mg/L,比2014年上升了19.6%,與“十一五”末相比,上升了28.2%。同時鎮區地下水水質變化呈現下降趨勢,主要污染區氨氮平均濃度有所上升,與“十一五”末相比,氨氮平均濃度上升90.9%。提高污水集中收集處理率對于改善鎮區水環境質量尤為重要(見圖 4、圖 5)。

圖4 沙河水庫總氮濃度年際變化情況

圖5 2015年溧陽市地下水測點水質級別示意圖

鎮區有污水處理廠一座,污水提升泵站兩座,已建污水管網13.8 km,雖然管網覆蓋率達70%,但由于缺少污水專項規劃指導,污水系統存在較多問題。如污水管道標高設置不合理,造成局部地區污水無法排放;污水系統不經濟,管徑容量不滿足要求等。目前鎮區新建飯店賓館、小區及公建已基本實現雨污分流,但老鎮區仍是合流制管道,部分旅游區飯店餐廚廢水肆意傾倒,滲入土壤或通過雨水管進入河道,導致部分河道水體黑臭,損害了旅游區的形象。

2.3.3 通信、電力管(桿)線雜亂

由于多數建設較早的道路未規劃信息、供電管溝,老鎮區信息及電力管線多采用架空形式,且各通信運營商之間尚未實現公建共享,現狀鎮區內道路兩側布置了多家運營商的桿線,導致道路兩側桿線密布、架設凌亂;同一條路上往往有多條信息管道,浪費有限的地下空間資源,影響其他管線的敷設(見圖6)。

圖6 道路旁架空桿線

3 小城鎮地下管線綜合規劃編制要點

城市管線綜合規劃偏重各類市政管線的系統布局、重大管線安全控制等方面。小城鎮的特點是規劃范圍小,一般為10 km2左右,鎮區內區域性重大管道及市政設施不多,小城鎮管線規劃的編制更加注重現狀改造、實施可行、指導性強等方面。要讓管線綜合規劃成為小鎮建設和管理的有效抓手,規劃需要做得實、落得細,最好涵蓋到鎮區范圍每一條道路上的管線。因此與城市管線綜合規劃相比較,小城鎮管線綜合規劃需要具備全、細、深等幾個特點。

3.1 全——專業管線規劃補充到位

城鎮地下管線綜合規劃編制應以上位總體規劃及市政專項規劃為依據。但大多數小城鎮在總體規劃編制完成后,沒有進一步編制專項規劃,因此小城鎮地下管線綜合規劃開展前,須先做好各專業的管線系統規劃梳理,按照最新標準對各專業管線系統進行細化、調整和完善,形成給水、污水、雨水、燃氣、信息、電力工程等系統規劃圖。

3.2 細——整治改造工程確保可行

小鎮建設系統性沒有城市強,重點圍繞鎮區主要道路及地塊進行開發整治,項目比較分散零碎,對市政管線建設提出了更高的要求,必須在顧及專業管線系統性的同時考慮建設時序,有的放矢地解決問題。因此管線綜合必須做得細致深入,需結合老鎮區道路、景觀改造等工程,同步協調實施項目,避免二次開挖,重點解決雨污分流、桿線入地、新增管線等問題。

3.3 深——各類管線布局定位定量

參照《城市工程管線綜合規劃規范》(GB 50289—2016)所明確的管線綜合規劃編制內容[3],將地下管線綜合規劃分為平面綜合和豎向綜合。平面綜合主要是合理布局道路下各類管線的平面位置,明確道路管位標準斷面。豎向綜合主要是確保管線的覆土深度和各管線間距要求,并控制雨水管、污水管等重力管線的節點標高,以滿足沿線地塊的接管需求[4]。

3.3.1 管線標準斷面

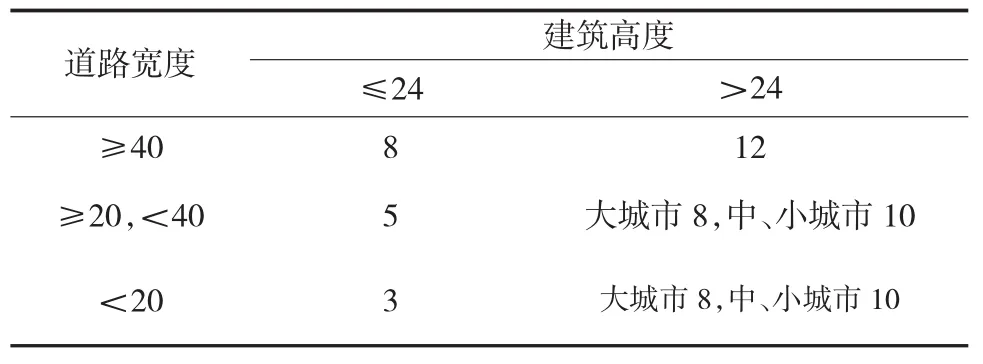

《江蘇省城市規劃管理技術規定(2011版)》對建筑物后退城市規劃道路紅線最小距離要求見表1。

表1 建筑物后退城市規劃道路紅線最小距離 m

現狀道路下管線位置原則上維持現狀,根據管線改造需要適當增加管位。為便于地下管線管理,新建道路的工程管線在道路下的管位宜相對固定,保障安全間距,便于施工及后期養護,并預留遠景發展管位。

在人行道較寬及道路兩側建筑退線充足的區域(建筑退線不小于8 m),宜將管線優先布置于人行道及慢車道下;部分管線可布置于綠化帶中,一般距離道路邊線不超過3 m,可采用如圖7所示的典型斷面形式。

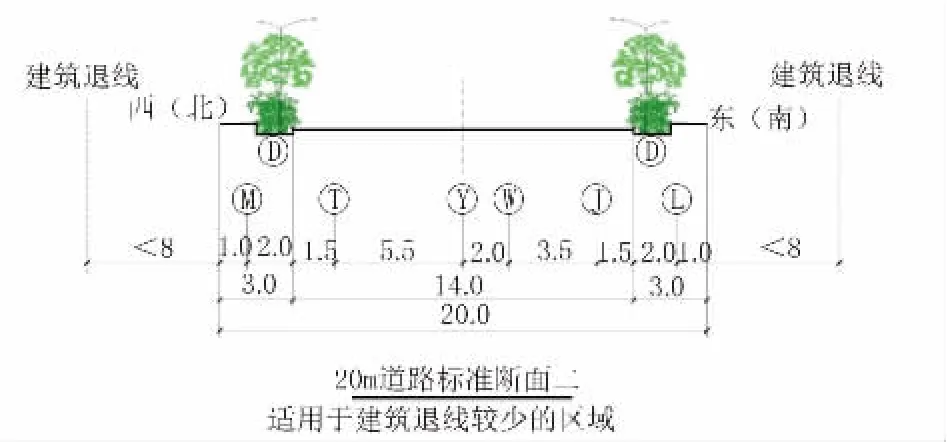

在建設密集區,由于人行道和綠化帶較窄,且建筑退線少(建筑退線小于8 m時),為避免后期地塊施工對已實施管線的影響,宜將市政管線盡量布置于道路紅線以內,可采用如圖8所示的典型斷面形式。

圖8 20 m道路管線標準斷面二(單位:m)

3.3.2 地下管線一張圖

從小鎮的特點出發,為更有效地指導規劃建設,便于后期管理,在理順各種管線專項規劃的基礎上,深化管線綜合規劃設計,把給水、污水、雨水、燃氣、信息、電力等管線及相關設施梳理后的成果落實在地下管線一張圖上,在圖上對每條道路下的管線種類、平面位置、管徑大小、重力管節點標高等都詳細標注,其成果接近于道路管線控制性詳細規劃深度。地下管線一張圖可有效指導后期市政道路管線方案及施工圖設計,為小城鎮地下管線建設提供科學技術依據。同時也可以根據實際情況,及時滾動更新管線綜合成果(見圖9)。

圖9 天目湖鎮地下管線一張圖(示意)

4 實施效果

在《天目湖鎮管線綜合規劃》的指導下,天目湖鎮正按計劃分批實施相關工程。天目湖鎮經過三年的建設改造,其地下管線建設管理水平得到了有效提升,老鎮區雨污分流改造逐步推進,河道截流同步實施,污水排放得到了較好的控制;通過河道和雨水系統的整治改造,內澇現象得到有效改善,夏季淹水點和積水現象明顯減少;通過桿線整理和入地改造,如今的老鎮區整體景觀環境也得到了較好的提升。

5 結 語

為避免小城鎮在發展后期遭遇管線“瓶頸”問題,保障小城鎮健康快速發展,應改變過去“重地上、輕地下”的建設模式,區別于大城市管線綜合規劃,小城鎮地下管線綜合規劃編制工作需對管線系統全面梳理、明確整治改造計劃,地下管線一張圖上做到管線定性、定量、定位,以切實指導小城鎮地下管線建設。

地下管線綜合規劃編制完成后,主管部門還應從強化統籌管理、落實協同建設、加強維護應急等方面入手,保障地下管線安全運行。在大數據的時代背景下,構建地下管線信息管理系統,建立地下管線交流與共享機制,將現狀管線普查、規劃方案圖、施工圖、竣工圖等資料統一歸檔管理,實現地下管網信息系統動態更新,讓城鎮“生命線”不再無跡可尋。