鞏義市農業科技創新體系建設研究

李丹陽 楊 傲

(河南工業大學,河南 鄭州 450000)

1 鞏義市農業發展現狀

2017年鞏義市全市糧食播種面積4.27萬hm2,比2016年下降0.7%。其中,小麥播種面積2.23萬hm2,下降0.6%;玉米播種面積1.89萬hm2,下降0.8%。全年糧食產量15.92萬t,比2016年增長0.7%。其中,夏糧產量8.63萬t,增長2.4%;秋糧產量7.29萬t,下降1.3%。年末農業機械總動力49.98萬kW,比2016年增長8.3%;農用拖拉機1.39萬臺,下降3.2%;農用運輸車12 821輛,與2016年持平。

科技是第一生產力。農業的轉型升級離不開科技創新的支撐。受自然環境、農民素質等因素影響,農業科技創新表現出周期長、收益慢等弱點[1]。因此,近年來,鞏義市政府愈發重視農業科技創新的投入。比如,從農業發展模式上的創新而言,鞏義市涉村鎮政府與鄭州東方鼎盛集團、碧桂園集團以及河南奧斯卡公司等洽談,積極推介五指嶺村、三峪河村等生態旅游資源;米河鎮引進民安明月文化旅游度假區項目,擬投資30億元對明月村原址進行休閑、養生與旅游開發,流轉土地366.8 hm2,大大增加了農民收入。

2 鞏義市農業科技創新的必要性

2.1 有效實現農民增收農業增產

每一個行業,每一份工作,勞動者首先關注的是自己的付出與回報是否成正比。眾所周知,農民幾乎處于整個社會的最底層,從事最辛苦最勞累但是又最偉大的工作。農民最關心的問題是他們的作業成果以及回報,但農民的低收入是不得不承認的事實。面臨鞏義市重工輕農的現狀,諸多工廠對工人需求量持續上升,導致越來越多的勞動力都投入到工業生產而忽視了農業生產。從一定程度上講,科技創新帶給農民的增收可以帶動一部分農民從事農業的積極性,加快鞏義市全面實現小康社會的步伐。

2.2 可以加快農業農村現代化的步伐

生產技術的提高和機械化的廣泛使用是農業現代化的顯著特征[2]。農業不能僅僅停留在傳統時期,鞏義市農業勞動密集型優勢已經逐漸消退,實現農業的轉型是必然趨勢。由勞動密集型轉為技術密集型產業,可以有效提高農業產業生產率。科技創新科技可以轉變農業增產方式,有利于鞏義市農業現代化的發展,而且有助于農業產業升級,提升自己的競爭力。通過科技創新,可以避免農業生產面臨的風險。

3 鞏義市農業科技創新存在的問題

3.1 科技創新主體創新能力不足

鞏義市農業普查表明,從事農業的總人數為198 468人,而35歲以下的人員最少,僅為42 953人,占比僅為20%;從規模經營人員的數量和結構上看,總體規模經營人數為3 296人,35歲以下僅為545人;從事農業科研人員的最高學歷是本科,沒有碩士及以上學歷的專業人才,缺乏專業的農業科研人員。鞏義市當前農業科技創新主體呈現單一化形式,幾乎只有涉農企業支撐了農業科技的創新,創新能力有待進一步提高。

3.2 農業基礎創新能力薄弱

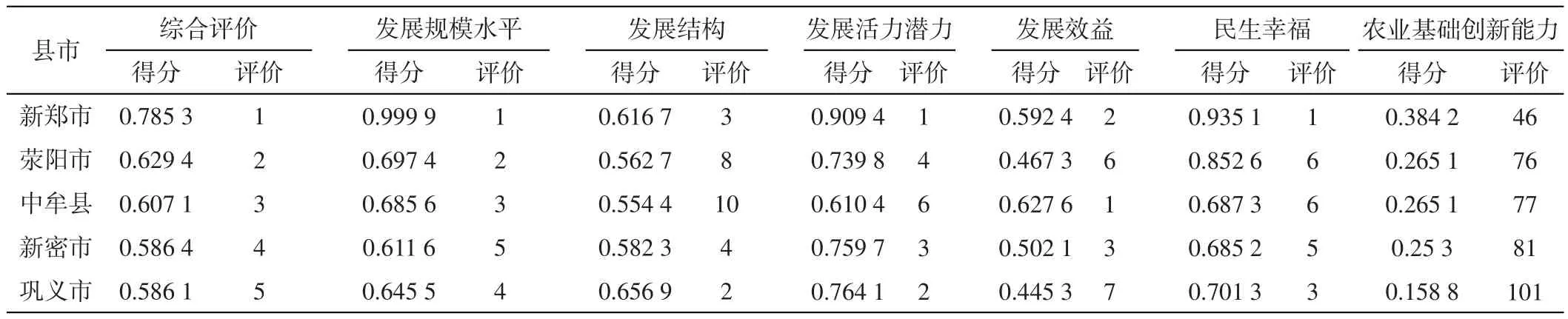

文章選取綜合評價排名前5的縣(市)作為比較,如表1所示。由數據可知,鞏義市在全省縣級市綜合評價中的排名靠前,位居第5;從6個發展指標看,除了農業基礎能力評價結果居100以外,其余5個指標都排名前10;而橫向同其余4個縣(市)相比,鞏義市農業基礎創新能力的評價結果與他們相差懸殊。農業基礎創新薄弱反映在多個方面,如農民的科學文化知識匱乏、農業生態發展落后、農用機械投入缺少以及農業的商品化程度低下等,都造成了鞏義市農業發展科技創新滯后的局面。

表1 河南省縣(市)2017年總體評價結果

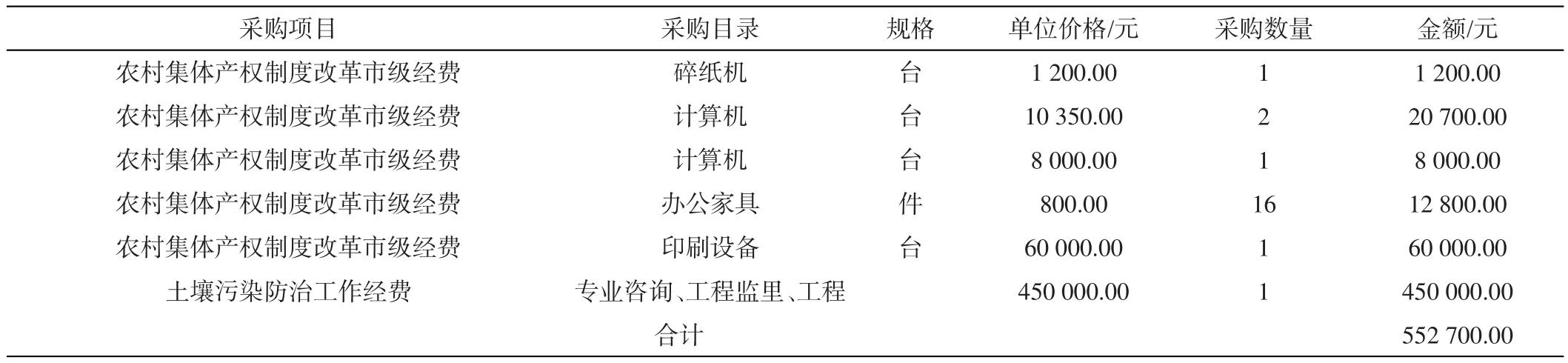

表2 2019年鞏義市農委財政預算

3.3 農業科技創新投入不足

由表2可知,鞏義市財政預算用于農業基礎設施建設的重點在于治理土壤污染,購置辦公室用品,而用于農業教育、科研、技術推廣和氣象基礎設施的資金幾乎寥寥。因此,要求加大對農業科技器械的投入力度。

4 促進農業科技創新的對策

4.1 產學研有效結合

目前,鞏義市沒有農業科研機構,在短時間建立科研機構有違現實。鞏義市高校可以與鄭州市農業科研機構合作,在高校開展與農業相關的課程,并邀請農業科研機構的專家、教授給學生授課,帶動學生一起搞科研創新。在產學研這條道路上,可以使專家、學生和農民合作。專家帶動學生一起科研創新,農民可以提供土地,學生則是實踐的主要力量。

4.2 加大財政對教育的投入力度

任何高新技術的競爭實質上是人才的競爭,更是教育結果的最終反映[3]。現階段,我國城鎮化進程加快,農村孩子的父母為使孩子受到更好的教育,往往把孩子送到城市學習,所以很多來自農村的孩子也很少了解農村目前存在的問題。

鞏義市從事農業工作的人員中,受過高中以上教育程度的占比僅為20%,可見農民文化素養和理論知識較低。充分的理論知識可以更好地指導實踐,“讓最優秀的人培養更優秀的人”是中國科技持續發達、農業科技創新的必經之路。鞏義市政府應當鼓勵并協助院校培養符合農業科研的人才,進一步完善人才評價機制,營造有利于培育農業科技創新人才的環境。

4.3 轉變農業發展方式,實現農業可持續發展

鞏義市農業現在還停留在傳統時期,主要靠種植業、牧業實現增收的人數較多。在國家鄉村振興口號的引領下,鞏義市農業逐步向休閑農業、旅游農業轉變,或者重點培育特色農產品,拓寬農產品銷售市場,促進優勢農業產業高質量發展。

由于鞏義市空氣環境質量較差,因此可以重點以原生態環境為基礎,以健康養生、休閑旅游為發展核心,以建設“養生特色小鎮”為發展目標,發展森林康養農業來緩解環境污染。森林康養農業不僅順應了農業可持續發展理念,更是農業在發展模式上的創新。