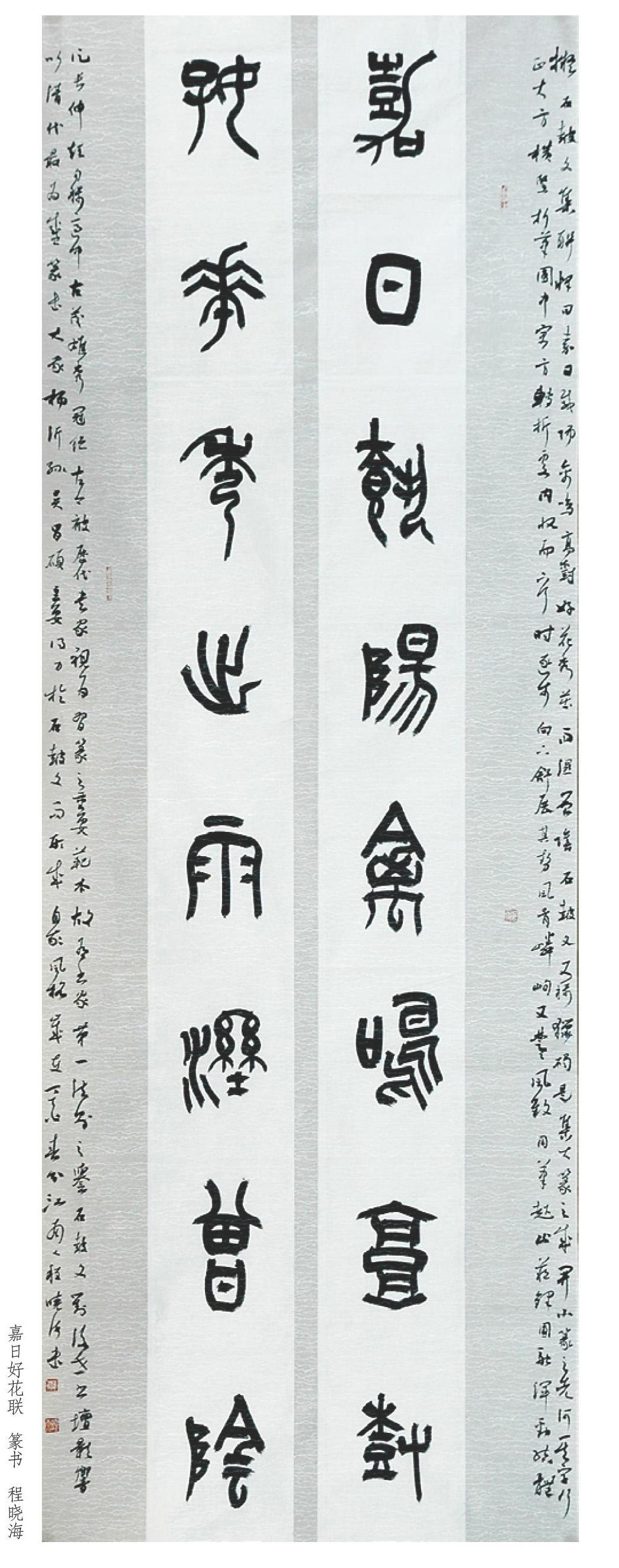

漢隸為本 大方為尚

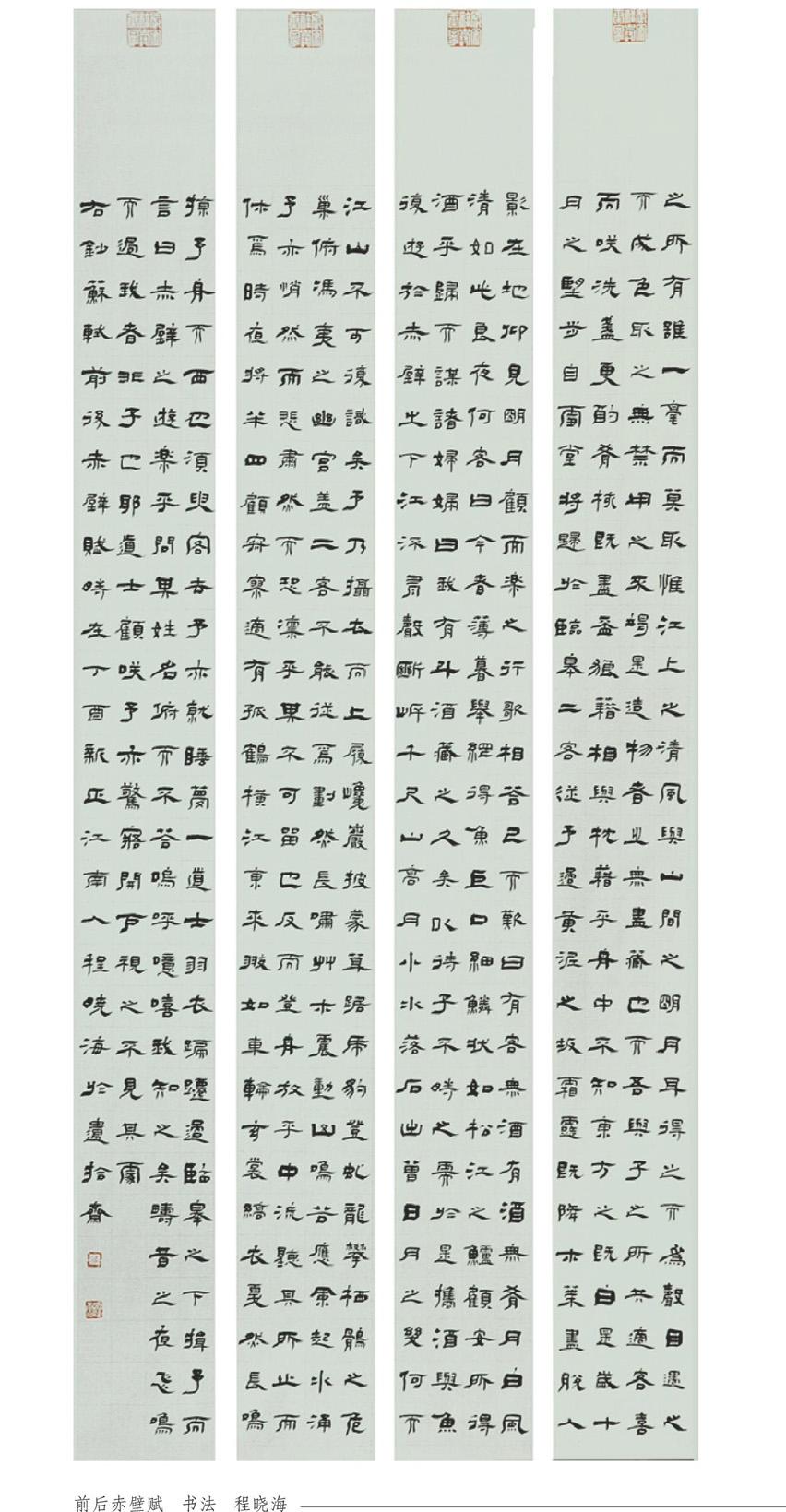

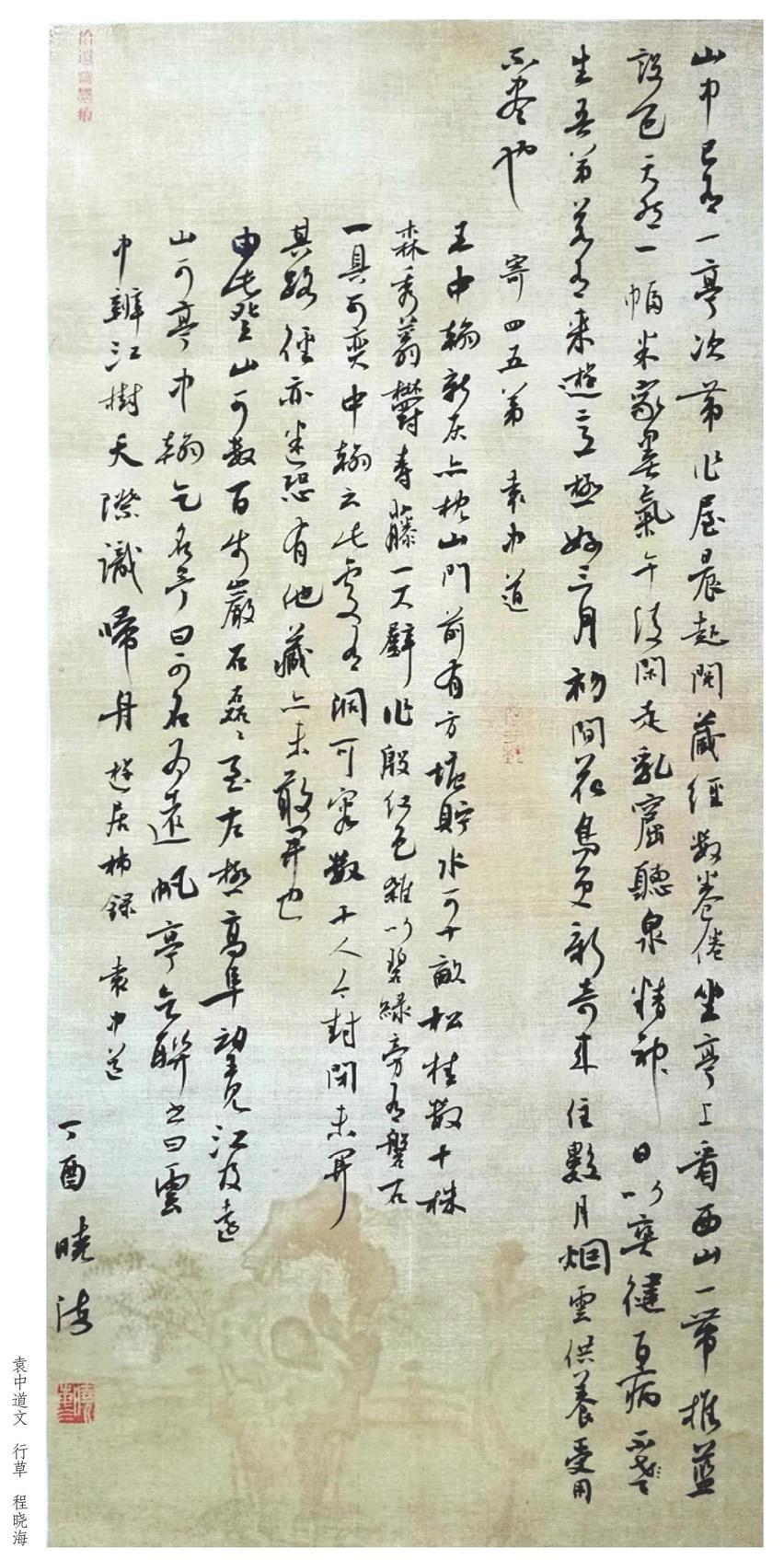

程曉海

我自幼喜歡書法,尤其鐘愛隸書,學書近三十載。2005年初,我開始有意地關注全國展覽,大量收集國展方面的資料。因為國展高手如云,要想打破堅冰,必須有獨到之處。我根據自己的喜好,秉承書法神韻,將隸書作為自己的主攻方向。《筆勢論》云“夫欲學書之法,先乾研墨,凝神靜慮,預想字形大小、偃仰、平直、振動,則筋脈相連,意在筆前,然后作字”。古人書論,對創作內容有所謀劃,根據所書文字來具體考慮章法、筆法、結字、墨法等因素。意在筆前,提前做好功課還是有必要的,下面結合我多年的創作談幾點體會。

一是內容。今人書寫內容多數選擇古代詩詞文賦,我也不例外。我尤其喜歡王維,所以抄寫王維詩歌較多,摩詰詩主要為山水詩,一般都是描繪田園風光和隱士生活,體物精細,壯寫傳神,讓人身臨其境,創作起來物我兩忘、心手雙暢。我深知作品內容的高雅和脫俗對提升作品品味和審美性起關鍵作用。

二是墨法。作品要給人以感觀的沖擊力,墨色是至關重要的,在創作大字隸書作品時我較多用宿墨法表現,因宿墨的特殊效果更能體現墨之五色,雖然掌控起來較難,但長時間的嘗試讓我對宿墨的運用得心應手、游刃有余。小字墨色起伏不大,但要與作品整體和諧統一,呈現雋永典雅,無論字數多少,讓觀者以為一氣呵成。墨色的運用在掌握規律和分寸后就必然會贏得收獲的喜悅。

三是章法、取意。作品的章法既是多變的,又是有規律性的,在漢碑中表現尤為突出明了,縱橫距離的差別,靈活運用,營造一種雅逸的氣氛。對字距、行距作較疏朗的處理,使黑處見神采、白處顯空靈。我創作的隸書作品取意多以《張遷碑》筆意為之,兼以《石門頌》《曹全碑》以及其他簡帛書筆意為之,在盡可能保持漢隸古樸自然、簡帛書的率意之本質精神的前提之下,結合時代審美特點,加以融通變化,呈現出多種面貌。

四是形式。形式制作在古代極少,而在當今頗為流行,是把美術和設計的理念融入書法。書法界對作品形式爭論不休,個人認為藝術是一種探索,不過度的拼接和包裝去探索未嘗不可。形式好的作品可以增強作品本身的觀賞性和趣味性。黑白灰三種顏色是我常用顏色,墨汁、白顏料、黑白灰宣紙相互借用、互補、襯托,讓三種基本色雅而不俗,做到形式為內容服務。

五是款鈐。落款和鈐印,是一幅作品的收尾工作,細節彰顯作者的素養。一般款識的字體與正文不同,做到主次分明、大字小款,小字朱款,正書行款等,鈐印為上朱下白,用印不宜多,與章法要和諧統一。

總之,創作者不要以急功近利的心態去盲目跟風逐潮,而是以不變應萬變,不變的是對書法理論、技法的傳承與研習,是個人對書法的理解與創新。盡可能使自己靜下心來,根據自身的特點,根據所書內容,選擇創作起點,既要注重用筆點畫精到,結體靈活多變,墨色自然,章法渾融,落款有致,又要講究題款、鈐印與正文匹配和諧,這樣才能收到良好的藝術效果。在作品的形式設計上以素雅、大方為尚,不雕琢,不做作,古樸清新,賞心悅目。