汪家芳:筆底乾坤,神與物游

王悅陽

石庫門的一磚一瓦,透過筆墨的堆疊、皴染,仿佛往昔流金歲月的沉淀;梧桐樹的枝繁葉茂,片片斑駁之間透出的,是光影交疊的溫度;弄堂口的黑漆木門,映襯著西式窗欞的明快亮敞;遠處是黃浦江奔流不息的滔滔江水,而對岸的陸家嘴,鱗次櫛比的高樓大廈、現代建筑拔地而起……歷史文脈與今日風貌,兩相輝映,濃縮而藝術性地鋪展在人們眼前,訴說著這座城市的昨天、今天與明天。

這是一幅長7.5米、高5.5米,由16張8尺宣紙無縫拼接而成的巨幅國畫,名為《上海》,算起來足有40平方米。巨大的尺幅,溫暖的色調,精巧的構圖,個性的筆墨,無不展現出上海這座城市開放、包容、創新的獨特個性與城市精神。正如其創作者,國家一級美術師汪家芳所說:凡經典之作,敘說的總是“此時此刻”,傳遞的總是創作者所處時代的最強音。

熟悉汪家芳的人都知道,作為當代優秀的山水畫家,他的筆尖沉淀了幾十年來的自我修行和對傳統文化的認知體驗。筆歌墨舞,初心不忘,在數十年的丹青歲月里,他的繪畫作品擁有鮮活、獨特的個人風貌和時代特色;每一筆皴擦點染,都用自己個性十足的水墨語言,傳達著文化自信,筆墨傳承與獨具個人面貌的藝術特點。

眼前這幅巨作,從構思到擱筆,歷時整整三個月,在動筆前,汪家芳查閱大量資料,用眼細觀一座座優秀歷史建筑,用腳慢慢感受一片片特色街區,用上百幅寫生,深究、細品什么是可閱讀的建筑,什么樣的街區適合漫步,城市“溫度”由何而生……正如當年傅抱石創作《江山如此多嬌》一樣,繪制巨幅畫作,考驗的不僅是畫家個人深厚的藝術功底,還需擁有足夠的腦力、體力。繪制過程中,汪家芳有時趴著、眼幾乎貼著地作畫,力求每一筆都精到準確;有時又站在高高的升降機上,揮舞大帚般的毛筆,嚴格把控大畫的整體布局與氣勢。忽上忽下,時而大筆揮灑,時而精細入微,真可謂“嘔心瀝血,篳路藍縷”。難怪畫成之后,汪家芳的夫人嗔怪丈夫“為了畫這幅畫,連命都不要了”……大畫上墻,氣勢恢宏,博得贊美一片,沒想到汪家芳又有驚人之舉,堅決婉拒高額稿費。在風生水起的上海畫壇,汪家芳一直是深受藏家、市場熱捧的實力派大家,如此精心繪制的作品,竟然分文不取,高風亮節,令人感動。而對此,汪家芳卻看得云淡風輕:“一個畫家能有機會用畫筆記錄自己出生、成長、學習、工作的城市,是多大的幸運,其他還談什么呢?我想讓這幅畫純粹些。”

情在畫中,意聚筆端

用自己手中的畫筆來反映上海的發展和變遷,一直是汪家芳的夢想。在上海土生土長,從小住在石庫門里的他,切身感受著時代給這座城市帶來的機遇。因此,當有關方面發來邀請,希望他為西郊賓館外賓接待大廳創作一幅體現上海城市風貌的中國畫巨作時,汪家芳為之興奮不已,馬上傾注全部精力投入其中。

汪家芳近照

“這么大一幅畫,這么大的容量,要反映這么多內容,還有一個時空的跨越,其實對于任何一個畫家都是考驗。”對于汪家芳來說,這不僅是迄今為止他所創作的最大尺幅作品,也是上海建城有史以來,以作者個人名義獨立完成的最大尺幅中國畫作品。更重要的是,作品所飽含的特殊意義,必須傾注其以往所有的藝術積累、才情與技巧,最終達到“情在畫中,意聚筆端”的想法與目的。

經過采風、學習、查閱大量材料和反復思考后,汪家芳將紅色的石庫門、金秋的梧桐樹、陸家嘴的標志性建筑等具象物體與中國畫獨特的筆墨意境相融合,列為創作的關鍵點。并且選擇了上海的石庫門作為主線,由此重點刻畫上海的城市發展歷程、紅色歷史傳統以及改革開放后翻天覆地的變化。

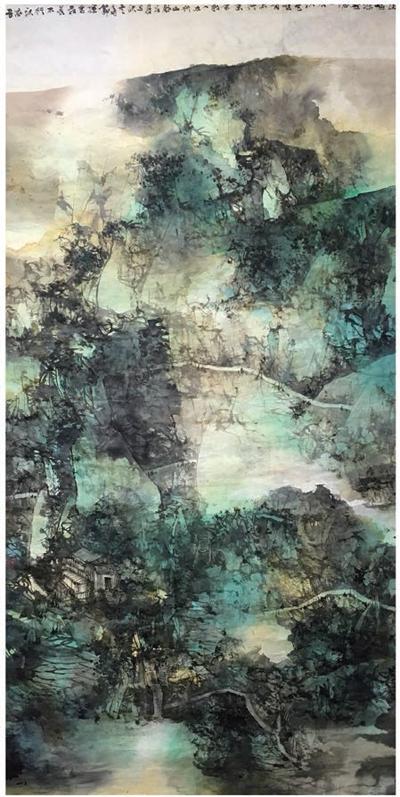

鄉間

最終,畫面確定在代表海派文化的上海石庫門,代表紅色文化的中共一大會址,以及象征改革開放取得偉大成就的陸家嘴金融貿易區,這三個基點,奠定了作品的主旋律,那就是傳承紅色基因,弘揚紅色文化,展現時代特征。而畫面頂端的一條黃浦江,連接南北,跨越古今,流動不息的江水,則又象征著“江南文化”在作品上的體現。

在作品的藝術處理上,汪家芳采用了濃墨重彩并鋪以金黃透紅樣式的暖色調,通過對上海城市標志性植物——梧桐樹特有的金黃色的渲染,反映了上海金秋時節處處洋溢著的收獲與喜慶氣息,映襯出“這里是上海”的時代強音。而精到的筆墨語言所展現的金茂大廈、東方明珠、上海中心等現代建筑群體,宛如新時代的《清明上河圖》,如實地反映了上海日新月異的城市面貌,從而彰顯上海在發展進程中所體現出的人文溫度、歷史厚度、建設速度和發展高度,展示作為中國“改革開放排頭兵,創新發展先行者”的上海獨具的城市偉岸風貌。

“這幅畫就像一扇大門,它告訴世人,這扇大門,現在開放,過去開放,而且永遠開放,它面向世界、面向大海。”在巨作面前,汪家芳自豪地用藝術向世界宣告,一位當代中國畫家的文化自覺與文化自信:“文藝工作者需要大胸懷、大格局,要對時代負有使命感。我們所處的時代是個偉大的時代,所處的城市是個誕生奇跡的城市,可歌可泣的東西太多了,愛上海的理由太多了,作為土生土長的上海的文藝工作者,要走進城市的角角落落去,要走進生活的最深處,要靜下心來精益求精地搞創作。拿出最好的作品,才能不負時代,不負上海。”筆墨當隨時代,汪家芳希望無論再過五十年,甚至一百年,人們看到這幅巨作時,依舊能夠感受到此時此刻上海這座城市的獨特氣息與無窮魅力。

畫與遠方,筆墨留痕

毋庸置疑,汪家芳有著扎實的傳統繪畫根底和傳統文化修養,同時又接受著“八面來風”的當代文化清新氣息的陶冶和啟迪,使他的作品呈現出貫通古今的特點,以及人與自然和諧為一的理想追求。如此,汪家芳的山水畫在整體是登山臨水、胸襟開闊的氣韻表現;在局部則是貌似散淡,卻煥發出柔中見剛的風骨與境界,深邃與闊大,意象與筆墨之間,少有刻意的雕琢,卻又在筆墨揮灑間顯現出煙雨江山如夢似幻的新情,以及宛自天開的韻致。

而如此鮮活生動、筆精墨妙的創作,完全離不開“讀萬卷書,行萬里路”的熏陶、感悟與體驗。《上海》一畫所取得的成功,恰是最好的證明。然而,并沒有沉浸在喜悅之中太久,經過一番休整、總結與反思,汪家芳又一次踏上了全新的藝術征程。這一回,他要重走明代杰出學者徐霞客所走過的山山水水,沿著《徐霞客游記》的路線,帶著屬于自家的筆墨,做一次“藝術壯游”,致敬前賢,重塑經典。

清秋

奧地利寫生

在汪家芳看來,計劃中的一百幅“畫說《徐霞客游記》”,絕不是簡簡單單的對古人文字的圖解或插畫,而是沿著先賢的腳步,重新感悟祖國山川的壯美雄奇,恢宏大氣,泰山日出,黃山松云,雁蕩清幽……三山五岳,江河湖海,從徐霞客到汪家芳,古人的筆墨描述與畫家的筆下美景,將會做一次深入、精彩而難得的對話,以我法寫我心,以我筆抒我情。在這里,徐霞客也好,汪家芳也罷,畫筆、文筆亦史筆,只有將祖國山河的萬千氣象融于筆端,才能真正表達一個中國人對祖國、對家鄉的無盡摯愛與款款深情。無論是海河山川、荒漠平原,還是煙霞云樹,陰晴雨雪,渾厚蒼茫與濕潤氤氳的水墨相交織,游歷于山水間,直面山川風景;行走于生活中,感悟日常煙火,將水墨寫生帶進生活與自然中體驗和印證,因而這種原創就會有強烈的時代精神,也充滿最真摯的藝術感染力。

汪家芳始終認為,從古老歷史沉淀中一路走來的中國畫,留下了太多的詩情畫意、胸懷抱負,從其創立伊始,就是文人高士寄懷達意,情感抒發的絕佳手段。中國畫有著悠久的傳統文化積淀,只有學習傳統筆墨精華,了解古人如何繪畫,分析研究前人如何對自然進行提煉,如何將自然形態轉化為藝術圖像,才能在水墨寫生中獲得最佳效果。古人用丹青寫出歷史的神韻與氣質,今人在傳承古人筆墨的基礎上,就一定要用屬于自己的藝術語言,表現藝術家所處的這一時代所具有的獨特魅力。

帶著這樣的繪畫追求,他拿起畫筆,手握畫本,信心滿滿,從中國到外國,沿著浩蕩絲綢之路,去尋找歷史蹤跡。直至今天,“一帶一路”沿線27個國家,汪家芳已足足踏遍了整整24個,不久的將來,另外三個國家的風貌也將留在他生動、鮮活的寫生畫稿之中。

對汪家芳來說,行走在這些國家中間,他將自身的繪畫藝術和國家戰略融合,構建完成了自身藝術成就的新高度。他眼中的風土人情、文化現象以及腳下的真實觀察,都讓自身成為獨立的個體,融入到不同的文化背景中去,用手中的畫筆呈現一位畫家對社會的擔當,完成一次次文化重聚。他的觀察與寫生非常有趣,從不使用相機、手機抓拍眼前所見,唯一的記錄方式就是筆下的線條和色彩,每到一地,靈感一來,立刻動筆,短則幾十分鐘,長則個把小時,就能現場完成一幅氣韻生動,別具一格的速寫作品。這其中有鋼筆線條,也有白描勾勒,水筆與色彩的交織往往又會生發出全新的藝術效果……每天出游,他總能認認真真畫上三五幅有質量的寫生佳作,晚上回到旅館,則用他那拿手且清秀的毛筆小楷,細致入微地記錄下當時的所見所聞,所思所想,成為一篇絕妙的游記隨筆。

無論是寥寥數筆瞬間造就的美感,還是精雕細琢展現山川、建筑的宏偉,汪家芳的寫生,兼具藝術的靈性和生活的氣息。在他的畫面里,有煙雨蒙蒙的江南小鎮;有浩瀚蒼茫的西北風貌;有充滿異國風情的村莊城墻;當然也有形形色色的不同面孔,那些隨性勾勒的線條,讓情感的傳達更為立體、真摯與鮮活。

值得一提的是,這批有趣的寫生作品,基本都完成于畫家定制的宣紙明信片上。每到一地,每畫一幅,汪家芳就會不厭其煩地找尋當地郵局,買下當地的郵票貼在寫生明信片上,并蓋上當地的郵戳,最終才算完成一件既匠心獨具,又無與倫比的藝術品。那么多年來,每去一個國家或地區,他總能帶回厚厚的一沓寫生作品,一一展卷之時,藝術所獨具的感染力與震撼力,頓時撲面而來。“他的旅行最簡單,每到一地就是畫畫,不逛街,不購物,不娛樂,一天到晚,沉浸在畫中,既純粹又可愛。”望著丈夫展開寫生明信片時喜悅與滿足的神情,夫人作為第一觀眾與最大的支持者,也由衷為丈夫的執著、認真與刻苦而感動。

村居

“畫家只要有生活、情感、思想,便總能融入到任何文化背景、任何生活方式中去,這也是對文化的把玩。”在旅途中,汪家芳用畫筆與真心,打破語言隔閡與文化差異,與不同國家,不同膚色的人們交上了朋友,建立了屬于藝術的跨國界友誼。如今,這樣厚厚的寫生作品已逾千幅,不僅是世界各地風土人情的忠實記錄,也是汪家芳用中國繪畫語言所做的“筆墨游記”,生動、珍貴且難忘。“隨畫隨記樣式的‘畫與遠方,有助于我洞察事物發展與人文情懷的深邃,更有助我從中獲得對人生的體悟,激發我對中國畫藝術創作探究的熱情。”正如汪家芳本人所說的那樣,這種來自于心靈與筆墨碰撞的原創,既有精神的高度,也讓他深深地沉醉其間,樂此不疲。

不可否認,汪家芳趕上了一個好時代,不僅能夠走出國門打開眼界,提高自己的藝術積累與技巧表達,同時,在學習、交流的過程中,也更明確了自己作為一名傳統中國畫家所應擔當的歷史使命與文化責任。

“我一直感覺,畫家一點都不偉大,畫家的思想偉大,但畫家永遠是一種職業,就應該兢兢業業,把畫畫好。”面對許多諸如“名家”、“大師”的贊譽,汪家芳始終不忘初心,強調自己只是一名普通畫家。在他看來,畫家作為當下社會必不可少的一個群體,他們身上有著這個時代賦予的精神特質,并且兼備對傳統的敬畏,為這個時代帶來了不同呈現方式的美的享受。但畫家歸根到底是一種職業,是美的傳達者與表現者。“中國畫的靈魂就是筆墨和思想之間的高度融合”,在汪家芳的心中,時代所留下的中國畫家,最珍貴的并非是頭銜或榮譽,而是他們身上帶有中國文化價值的精神,這種精神對整個中國文化脈絡傳承起到通貫古今的作用。

一路走來,汪家芳正是以這樣開放、勤奮與務實的態度迎接自己藝術與思想的一次次沉淀與升華,扎根生活,出入古今,貫通中西,因而使自己的藝術作品在當代語境中釋放獨特的審美品質和別具韻致的人格魅力。