“探究感應電流的產生條件”新課教學設計

梁玉智

一、教材分析

在初中學生已初步學過電磁感應現象的情況下,對產生感應電流的條件:1.電路閉合,2.切割磁感線很熟悉展開研究。如何讓學生轉變這一觀點,進而轉到且接受磁通量變化這一觀點上。這是本節著重要解決的問題。

二、重點、難點

1.重點:感應電流產生的條件;2.難點:磁通量變化的判斷。

三、教學手段

演示實驗一、二、三配套儀器,學生實驗配套儀器。

四、教學過程

1.引入:

同學們知道電是怎樣產生的?需要什么條件才能產生電流呢?產生電流的條件初中學過了嗎?

2.磁通量

為了準確理解產生電流的條件,我們先學習一個新的物理量——磁通量φ。

勻強磁場中有一平面與磁場垂直,則定義磁感應強度B與平面面積S的乘積,叫做穿過這個面的磁通量。即φ=BS。

Φ的意義是什么呢?如果B越大,S越大,那么穿過這個面積的磁感線條數也越大,此時φ也越大。

如果磁場方向與平面平行,那么還有磁感線穿過平面嗎?此時φ是多少?

思考:

①對于給定的勻強磁場(磁感應強度為B)和平面的面積(S不變),什么時候磁通量最大?什么時候磁通量最小?

②磁通量的大小與什么有關?

③要改變磁通量,可以改變什么物理量?

3.產生感應電流的條件:

產生感應電流的條件究竟是什么呢?

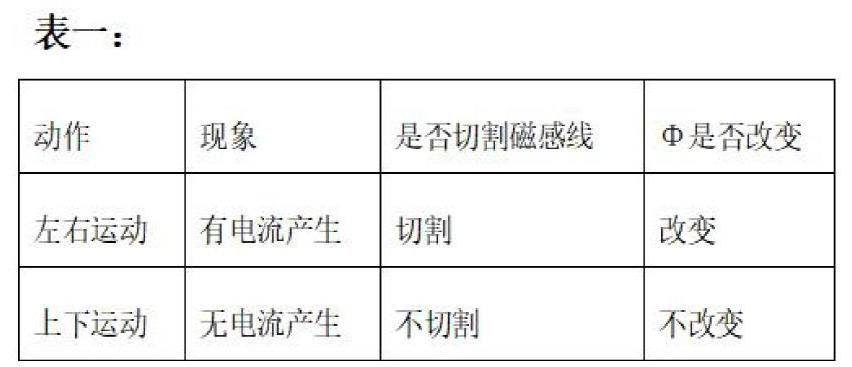

①做演示實驗一,觀察現象,分析產生與不產生電流的原因,填表一。

問題:什么情況下可以產生感應電流?什么情況下不產生感應電流?

學生回答:切割時產生感應電流,不切割時不產生感應電流。

②學生動手做實驗二,實驗后填表二。

問題:以上2個實驗,請同學們歸納一下產生感應電流的條件是什么?

學生回答:a、電路閉合。b、導線切割磁感線。

引導學生比較表一、二,提問:“a、產生電流時φ改變嗎?b、不產生電流時φ改變嗎?”

學生回答:“產生電流時φ改變,不產生電流時φ不改變。”

“是不是產生電流與φ的改變有所關系呢?老師建立產生感應電流條件的另一個觀點:a、電路閉合;b、導線切割磁感線,同意的同學請舉手。”

舉手的很少。

“星星之火,可以燎原。信不?”

學生笑。

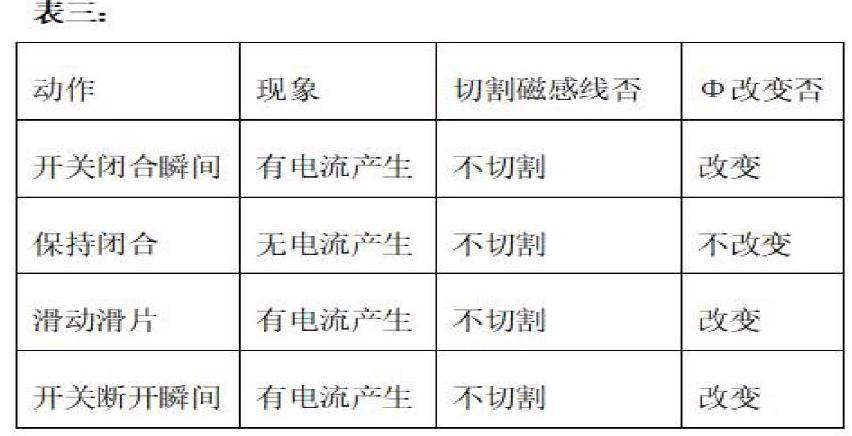

做演示實驗三,觀察現象后讓學生分析填表三。

問題:“請看表三,感應電流產生時切割磁感線嗎?沒有感應電流時切割磁感線嗎?磁通量改變嗎?”

學生答:“都不切割,有電流時磁通量改變了。”

“說明什么問題?”

學生回答不出。

“將三個圖表一起觀察,不切割磁感線時也可能產生電流嗎?”

“可能。”

“這又說明什么問題?還能認為切割磁感線是產生感應電流的條件嗎?”

“不是。”

“那么產生電流的條件是什么?”

學生在議論。有個別學生說出是磁通量發生變化。

讓說出是磁通量發生變化的學生說明理由:“看這三個表格,有電流產生時磁通量都發生變化,沒有電流產生時磁通量不發生變化。”

“好,請同學們重新觀察三個表格,真是這樣嗎?”

觀察后有的學生還是有點不敢肯定的回答:“是的。”

“對,產生電流的條件就是它。還記得老師前面剛說的那句話嗎?星星之火,可以燎原。”

學生笑了。

“以后判斷電流的產生,還從切割磁感線來判斷嗎?應該從什么條件來判斷?”

“電路閉合,磁通量改變。”

寫在后面:

本教學設計,在第一、第二個實驗中似乎進一步加強了產生感應電流的條件:1、電路閉合,2、切割磁感線。第二個實驗結束后的歸納有意識地建立磁通量變化的觀點(有點輕描淡寫),但是此時學生并不認同。第三個實驗后,學生好似跌入深淵,對初中的觀點想放棄又不敢確定,學生處于懷疑中、矛盾中,直至將三個實驗的數據匯總,且歸納出磁通量變化這一觀點后,學生才認識到不切割磁感線也可能產生電流,切割磁感線不是產生感應電流的唯一類型,只要閉合電路中磁通量變化即可產生感應電流,并愉快地接受這一觀點。本設計妙就妙在:先將切割磁感線這一觀點拋到高處,然后又突然讓它跌到深淵中。此(切割磁感線這一觀點)消彼(磁通量變化這一觀點)長,妙哉!