我與“三街兩巷”的甲子情懷

位于南寧市中心的“三街兩巷”始建于宋代,是廣西歷史文化街區之一,擁有南寧市區唯一保留下來的清代至民國時期的民居群。2018年12月,歷經多年的保護改造,“三街兩巷”歷史文化街區開街迎客,成為“網紅”景點,吸引眾多游客參觀旅游。

“三街兩巷”包括興寧路、民生路、解放路和金獅巷、銀獅巷。從我外公在當地置地建房算起,我家在“三街兩巷”生活己歷經四代,長達百年。

百年商圈

靜靜的邕江,蜿蜒東去。古老的城垣,沿江屹立。城墻內外的人們與大街小巷共同演繹著一座城市的興衰與蛻變。

自光緒三十三年(1907年)南寧開埠,己逾百年。邕江兩岸的人們雞鳴而起,漁舟唱晚,周而復始,生生不息。

民生路、解放路、當陽街的交界處,是邕州古城的制高點,俗稱“最高臺”。最高臺下有宋城墻。城墻上有一座黑黝黝的門,叫“倉西門”。城門深深深若洞,故又稱“城門洞”。厚重的城門將古城一分為二:城門外是沙街、雞行頭,城門內是倉西門大街和考棚街。

沙街是城外大街,一頭連著倉西門和倉西門碼頭,另一頭走向拱閣巷、雞行頭和鎮北街。拱閣巷有一座跨街建筑,叫拱閣樓,樓下常有法事活動,活動的軌跡一直延續至今天的醒漢街。雞行頭是家禽交易場,與之相鄰的還有布行街、線行街、山貨街、磨房街、豆豉塘等,活脫脫廣州十三行的翻版。1932年,沙街與雞行頭、鎮北街合并,改稱“德鄰路”,1950年為紀念南寧解放更名為“解放路”。

如果說民生路、興寧路是南寧老字號商業街,那德鄰路就是最老的工業區。邕城最早的制藥作坊“梁仁濟堂”、最早的臘味店“和行臘味”、最早的肥皂廠“利成枧廠”、最早的大米廠“覃隆昌大米廠”,都誕生在德鄰路。

清咸豐年間,廣東人李億萬來邕開天盛醬園,開業慶典時掛在招牌上的大紅布沒粘好,剛好遮住“天”字上面一橫,成了“大”字,后來以訛傳訛,“天盛醬園”就成了“大盛醬園”,終以“大盛祥醬園”行世。

南寧第一輛公交車也從德鄰路開出。1933年7月,省公路局將四輛“福特”和“雪佛蘭”改裝為公交車,同時開辟三條自德鄰路始發的營運線路:一路至中山公園(今自治區直屬機關一幼),另一路至軍校(今麻村菜市附近),再一路至北門車站(今人民公園大門)。

解放路最負盛名的建筑莫過于兩湖會館和新會書院,其中又以新會書院保存最為完好。那時候,南寧商務日盛,各省商幫云集,廣設會館以作商務議事、同鄉聚會的場所。新會書院即其中之一,由旅邕的廣東新會人士于清乾隆三年(1738年)集資興建。道光二十三年(1843年)重修。1948年開辦私立岡州(新會古稱岡州)小學。1956年,與兩湖會館于1935年開辦的湖光小學合并成解放小學,是為我母校。半個多世紀之后,我和我的同學再次來到解放小學,沐浴在藍天白云之下,面對新會書院大門上“新霑雨露,會際風云”金漆對聯,仿佛穿越悠遠深邃的時光隧道回到了過去。

倉西門大街,因在縣衙糧倉之西而得名,大石板鋪砌的路面平坦光滑,干凈整潔。1917年,南寧最早的夜市在倉西門大街開鋪,照明用“大光燈”(汽燈)。1928年9月,倉西門大街拆店擴路,于年底竣工,建成城內第一條瀝青馬路。1932年更名為“民生路”。

民生路商賈云集,洋雜百貨有先施、寶星、戰必勝;蘇杭絲綢有智利、物華、韋益真;鐘表眼鏡有亨得利、亨達利;書籍文具有麟經閣、三管、富文堂、高元發、詹有乾;金鋪有東盛、裕一、華昌;銀錢莊有永綸、金佛郎;中西藥房有五洲、瑞福、西萬盛、萬福堂;茶樓酒館有林有記、羨雅、萬國、冠生園;雜貨醬料有萬利、上海;戲院有大南、新世界。第一間照相館是廣東人開的“兩我齋”。鐘表店叫“定時真”,一目了然、生動傳神。

城內居民多操粵語。1942年,萬國酒家旁建了一座粵劇劇場“新世界戲院”,燈光、音響齊全,觀眾席分上下兩層,另設包廂雅座,共1338個座位,加上站位可容納觀眾1500人。20世紀50年代中期,我還不時跟外婆去“睇大戲”,聽不懂戲文,就鉆到后臺看化妝。

民生路還是南寧第一所現代中學的誕生地。光緒三十二年(1906年),南寧府學務公所將城根腳下的烏龍寺、關帝廟和白夫人祠改建為南寧府中學堂,1917年改稱“廣西省立第一中學”,是為百年老校南寧三中前身。

今天的興寧路由原來的新西街、城隍廟街和考棚街組成。北段與新西門相鄰叫“新西街”;中段有金獅巷連接城隍廟,故日“城隍廟街”;南段的“考棚”之名與明朝萬歷年間禮部尚書蕭云舉有關。蕭云舉是南寧人,明清時南寧科舉考試均于其家宅(今邕江賓館附近)設置考棚,故而得名。清康乾時期的式南書院(后更名為蔚南書院,1905年與左江書院合并為南寧初級師范學堂),光緒年間,廣西巡撫馬丕瑤指令修建的藏書樓,以及后來的華強書局、文海樓書店、達時印務局,都設在考棚街,可以毫不夸張地說興寧路是南寧最早的文化中心。

位于金獅巷的邕州知州蘇緘殉難處(譚卓帆供圖)

改造完成后的金獅巷城隍廟(常麗攝)?

改造完成后的中華大戲院(常麗攝)

聞名遐邇的金獅巷、銀獅巷都在興寧路中段,兩頭連接著興寧路與當陽街。金獅巷口的城隍廟,于明洪武初年,為紀念宋神宗年間為保衛邕城而殉國的邕州知州蘇緘而建,原稱“蘇忠勇祠”,后曾數度重修。民間感念其忠勇殉國、衛城安民,供奉香火綿延數百年不斷。

金獅巷是邕城古老的“三頭九口十二巷”之一。巷內現存10間保存基本完好的清末民初建筑,青磚、石墩、木樓梯、檻窗、天井、趟櫳門,雖比不上廣州西關大屋,卻也是南寧現存唯一的清末民初民居群。

銀獅巷的標志性建筑是南寧首座大戲院——中華大戲院。原址是廣西督軍譚浩明的公館,后由商人宋云生承租改建為戲院,最初放映默片(無聲電影),兼有戲班唱戲。銀獅巷的同仁善堂和馬王廟巷的華云善堂都是當時的慈善團體,日常辦理贈醫送藥、賑災濟粥、施棺打醮等事項。

童年拾遺

與聲名顯赫的金獅巷、銀獅巷相比,我家住的地方顯得很“豆泥”(不堪、糟糕)。

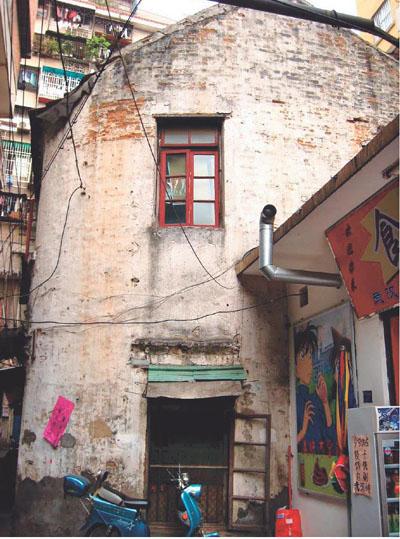

舊時民生路、興寧路店鋪林立,大多店鋪為“前店后宅”格局。門面是老板與客戶、朋友飲茶“傾生意”的場所,人來人往;后院住著家眷婦孺,外人止步。為解來客“三急”,商家便在民生路大巷建了開埠以來第一座戶外“屎坑”(公廁)。久而久之,“屎坑巷”成了大巷的代名詞。1918年,我外公用300個“雙毫”在屎坑巷(時稱“監背巷”,因有前朝監倉得名)置地建房。1931年,再次在原址旁以每“英井”(計量單位)80個“小洋”的價格購地擴建。彈指一揮間,己逾百年。如今,屎坑巷老宅已經破舊不堪。

外公在民生路的老宅(譚卓帆供圖)

1928年,我的父親離開廣東順德老家上南寧,在民生路同鄉開的金鋪當學徒。終其一生,再也沒有離開過“三街兩巷”。

而“三街兩巷”則伴我度過難以忘懷的“四年”:童年、少年、青年和老年。

中華人民共和國成立初期,南寧雖然是省會,也不過“直城三里七,橫城七里三”,“馬路不平、電燈不明、自來水不清”,跟大城市的圩鎮差不多。

民生路、興寧路在1915年用上照明電,彼時線路簡陋,導線陳腐,低壓配電,燈光暗淡。中華人民共和國成立之初,民生路、興寧路、德鄰路一帶的燈亮率僅70%。

居民用水以河水或井水為主,中華人民共和國成立前夕自來水的普及率為2g%。直到20世紀五六十年代,居民用水還需到民主水站接水,一分錢一擔。夏天用水量大,接一擔水排上一兩個鐘是常事。因此,有些家庭條件好的人家便雇“擔水婆”“擔水公”擔水。以擔水為生的“擔水四婆”就是其中一位。我家窗下就是民主水站,我經常見四婆擔水。四婆乃眾人四婆,不知姓甚名誰、貴庚幾何,她很少開口說話,一年到頭總是赤著腳,一擔又一擔默默地為雇主服務。等水的空隙,四婆總是在水桶上擱根扁擔,然后默默地坐著。也許是長年勞作,四婆患有靜脈曲張,兩條小腿肚爬滿密密麻麻的“蚯蚓”,挺嚇人的。“大躍進”前,南寧沒什么工業,居民多靠零工謀生。中華人民共和國成立初期有一首以扭秧歌曲調唱的民謠很流行——“三千三,鏗鏗食”(當時打零工按日計薪,三千三百元舊幣一天,相當于后來的三角三分),這正是散工一族的生活寫照。中華人民共和國成立之初百廢待興,就業門路少,男人無非擔河沙、挖黃泥、“收買爛銅爛鐵錫”。那時候,金鋪倒閉,我的父親失業了,不得不靠走街串巷賣豉油維生,一旦刮風落雨,腳停口停。此情此景,記憶猶新。“三街兩巷”的女人們一邊照顧家庭,一邊承接來料加工幫補家用,如打麻綱(將一種苧麻類植物泡軟后撕成條狀,再用手搓成包裝麻繩)、補麻袋、剝瓜子(中秋節前幫食品廠剝做月餅餡的紅瓜子)、粘紙盒。午后時光,時不時有三五成群的女人聚在一起,邊忙手中活,邊訴說著家長里短。我有同學住在金獅巷,去找他玩時常見有婦人坐在門口長凳上搓著一串串炮仗。我特別喜歡那種火藥氣息,有時隨手撿幾只散炮,拿回家放進衣柜除臭。

小學有勤工儉學,逢勞動課班主任就讓我們揀豬毛(幫刷把廠將豬毛按顏色分類),任務完不成的要帶回家繼續做。有時揀著揀著不耐煩了,我們便偷偷抓上一把,去廁所丟了。寫到這里,想起一件滑稽事。1958年“除四害”(即麻雀、老鼠、蒼蠅、蚊子),據說因為麻雀跟人搶糧食,所以要消滅它。于是男女老少齊上陣,敲鑼打鼓,搖旗吶喊,迫使麻雀四散亂飛,最后疲勞而死。那些日子,我家曬臺也擠滿趕麻雀的人群,好不熱鬧。學校還給學生下達打蒼蠅的任務,打死的蒼蠅要用火柴盒裝好,第二天交老師點數,好“核突”(惡心)。

由于解放小學由湖光小學和岡州小學合并而成,兩所學校的校址分別是兩湖會館和新會書院,在“破四舊”前仍有不少神龕、佛像、幔帳。老師上課講著講著,一陣風吹過,幔帳輕飄曼舞,泥塑怪眼圓睜,我常常被嚇出一身汗。最讓我驚恐的還是廁所的“大手板”,聽高年級大哥哥講,打屁股又響又痛。不過讀書六年,我沒見過。

在那個物質匱乏的年代,生活簡約而平靜。夏天的黃昏,勞作了一天的人們陸續搬出小凳,“老公哋”(老男人)、“老婆哋”(老女人)拿著蒲扇在門口乘涼,后生仔或“蹈”(蹲)或坐在路燈下“捉棋”,偶爾也聽聞女仔唱幾句粵曲小調。冬天天黑得早,晚飯后,隔里鄰舍就互相串門,要么圍著火籠烤火,要么盤腿上床“車大炮”(聊天),直到“蚊都瞓(睡)”。后來有了有線廣播,就聽張悅楷用粵語講古。

v除四害”時在房頂趕麻雀(譚卓帆供圖)標題

小時候,我們沒有課外作業和興趣班。女仔跳皮筋,邊跳邊唱:“一二三四五六七,馬蘭開花二十一,二五六,二五七,二八二九三十一。”男仔喜歡“打咪郁”(捉迷藏),一個人將眼睛蒙上,然后逐個找事先躲藏起來的伙伴,一邊找一邊模仿電影里八路軍打鬼子的動作,將手握成手槍狀,嘴里喊著“咪郁!咪郁!”(不要動)。

我的老媽秉承外公傳下的家風,不準細蚊仔(小孩)在外頭“瘋”,我唯一能離開老人家視線的就是到新華書店,順手抽本書,直接坐在地上,直至關門。

50年代有種食品叫“乳兒糕”,其為何物我己徹底忘了,只是依稀記得小販唱的歌謠:“乳兒糕,乳兒糕,吃哂肥嘟嘟。買就嚟,買就嚟,毋買雞就啼。”同樣悅耳動聽的還有抑揚頓挫、隨風而至的“裹蒸粽啊臘味飯”“芝麻糊、綠豆沙”“雪條雪糕批”。當時,貧困人家的小孩能吃上一根2分錢的雪條是莫大的幸福。至于大來的粉餃、林有記的雞球大包、興寧路梅記的艇仔粥、金獅巷的裹蒸粽,想想都直流口水。

老街新生

“三街兩巷”是我生于斯,長于斯,工作于斯,或將終老于斯的地方。

因為戰爭年代的動蕩、火災等原因, “三街兩巷”漸漸衰敗。房屋年久失修,城市道路擴建,缺乏統一規劃,“三街兩巷”成為南寧“老、舊、亂”的代名詞,不少歷史文物湮沒在市井之中,眾多“老字號”也不斷消失……

作為“老南寧”,我見證了三街兩巷的興衰更替,也經歷過時代變遷帶來的喜怒哀樂,更痛心于外界對南寧沒有古跡、沒有傳承、沒有文化的嘲諷。

慶幸的是,深刻的社會變革之后,歷史終于迎來偉大的時代。“三街兩巷”不僅僅承載著南寧的歷史文化,更代表著一種情懷。為更好地延續歷史文脈,當地政府采用“修舊如舊、建新如舊”模式對該區域進行了改造,既是為了發展南寧的旅游,也是為了讓人們更多地關注南寧的民俗文化。

老南寧對“三街兩巷”有著很深的情懷,追求生活品質的年輕人同樣會被其中的新鮮元素所吸引。“三街兩巷”不是單純的修復及重建,還新增了博物館、書院等文化空間,并融入歷史事件和動人故事,豐富了“三街兩巷”的內涵。

如今,煥然一新的“三街兩巷”既保留了歷史風情,又在城市記憶和城市革新之間尋求平衡。

重現邕城昔日模樣,是老一輩南寧人的夢想;而超越夢想,讓百年商埠在“一帶一路”的歷史進程中重振雄風、再創輝煌,則是新南寧人的追求與擔當。