制度環境下組織生態社會關系的可視化發展分析

郭文嘉 張冰心

摘要:通過文獻計量和知識圖譜可視化方式繪制類別共現、關鍵詞共現及結構變異分析圖譜,以情境化視角對組織動態社會關系的影響要素分層次進行解讀,建立制度環境下社會關系行為模式及其影響因素研究框架,了解組織生態理論與制度理論的交叉集合點及其發展動態,以對后續研究產生參考借鑒作用。

關鍵詞:組織生態理論;社會關系;知識圖譜;可視化發展

中圖分類號:F273.1

文獻標識碼:A

DOI:10.15913/j .cnki.kj ycx.2019.08.006

社會情境動態變化特陛影響著組織形式和行為績效,組織在既定社會制度下,需要從情境化視角考慮社會內容[1]、商業環境[2]等與組織的匹配度,以尋找最適宜的存在形式,從而獲得較高產出績效。組織生態社會關系是融入異質性的組織內容、發展模式[3-4],討論社會關系中個人層面的差異性特征、組織微觀層面的網絡結構和內容,及社會宏觀層面內部外環境對其積極作用,健康積極的組織生態關系能提升個體信息共享、資源利用能力和組織抗風險、決策能力,能有效維系組織整體在動態環境中有效運行[5-6]。近幾年學者們從不同層面、角度探討動態環境下如何建立、維持適宜有效的社會關系以提升組織規模和產出,本文為更好囊括變量因素,運用可視化計量分析方法討論不同社會內容、情境背景下可持續化組織生態關系與產出績效的影響作用。

1 研究方法與數據收集

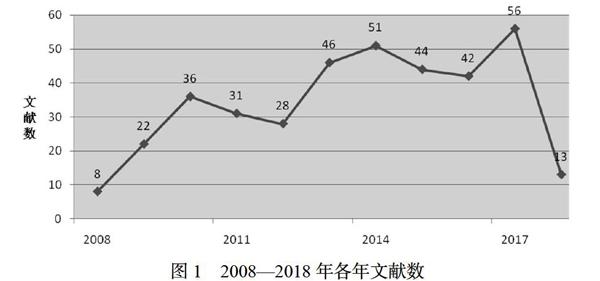

采用信息可視化軟件Citespace( Version:5.I.R8)[7]進行知識圖譜繪制,Citespace軟件是美國Drexel大學陳朝美教授引用Java語言開發的一款信息可視化軟件,對特定領域文獻集合進行計量分析,利用多元、分時、動態多樣化圖譜顯示領域演化發展規律、研究熱點及其學科知識動態演進歷程。本文文獻數據庫選用Web of Science核心合集,檢索主題詞輸入“Comparative institution”&“Organization'、“Comparative institution'&“Organizational ecology”,類型選擇“期刊文獻”,分別檢索出421篇、565篇文獻,經Citespace軟件去重處理得到377篇文獻,時間跨度為2008 2018年。2008-2018年間文獻分布情況如圖1所示,各年文獻數呈平穩增長。將377篇國內外文獻以全紀錄(包含引用的參考文獻)形式保存為純文本格式,導入到信息可視化軟件Citespace( Version: 5.I.R8)進行研究熱點、發展結構和知識基礎分析。

2 研究主題的科學計量與分析

組織生態理論與制度理論分屬于組織理論框架兩大方向,所涉及變量及分析層次各不相同,通過Citespace軟件詞頻分析提取施引文獻關鍵詞及其頻次方式,依據統計頻次高低展現領域發展動向與研究熱點,有助于全面、系統梳理研究主題的進展狀況。

2.1 類別共現圖譜

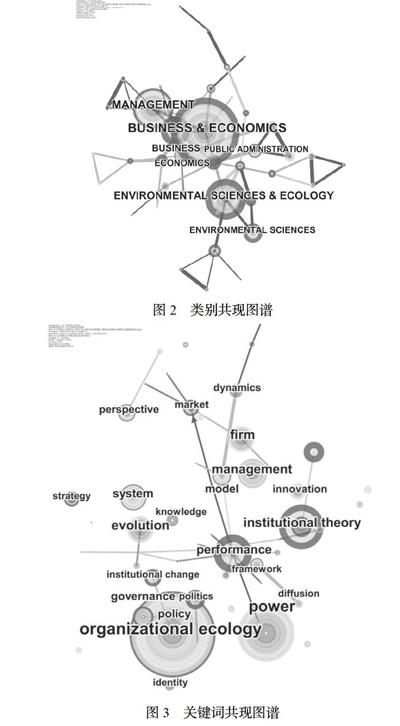

Citespace軟件節點類型(Node Type)選擇類別( Category),經最小生成樹法(Minimum Spanning Trees)修剪[8]生成由45個節點、79條連線構成的類別共現圖譜,如圖2所示。頻次排名前五的研究類別方向為商業&經濟(頻次-97,中心度-0.95)、管理(頻次-60,中心度-0.28)、環境科學&生態(頻次-49,中心度-0.87)、商業(頻次-29,中心度-0.98)、經濟(頻次-23,中心度-0.15)。

無論從類別詞被引頻次還是中心值排序,該領域研究方向均以組織管理理論為基礎,探究環境氛圍中制度與其團隊成員契合度問題。

2.2 關鍵詞共現圖譜

Citespace軟件節點類型(Node Type)選擇關鍵詞( Keyword),經最小生成樹法(Minimum Spanning Trees)修剪[8],生成由256個節點、2103條連線構成的關鍵詞共現圖譜,如圖3所示,視圖聚類模塊值Q-0.8796,平均輪廓值S=0.6319.

文獻關鍵詞為作者對核心研究內容的提煉概括,高頻關鍵詞形成的聚類圖譜常被用來確定領域的研究熱點[9]。從圖3分析得知,領域主要分為三大聚類,以績效作為核心中軸線,以組織生態和制度理論共同作為理論基礎探究企業或行業中組織管理方式與績效、治理成果、創新間相互關系。本文結合各關鍵詞中代表性文獻,互為補充,深入、系統地解析其對績效的作用。

2.3 交叉性研究聚類

組織生態理論通過個人特質與環境因素相互交叉影響,共同作用于關系行為模式與企業績效[10],最早的是Maurice等學者通過法國、德國、英國不同社會模式分析環境對組織績效的影響[ll],之后為探究組織內部不同制度下加入階段、背景特征及組織自身需求等因素,分析制度對實現組織的集體行為功能、處理內部多樣復雜性、解決沖突等的有效作用。本文在Hotho學者建立組織管理方式與社會制度聯系框架基礎上[12],加入Bronfenbrenner學者對組織生態理論三層面(個人發展、組織微觀、社會宏觀)的劃分[13],結合Citespace科學可視化分析施引文獻和高被引文獻信息。

3 基于圖譜的發展方向解讀

Maurice學者最早通過分析比較法國、德國、英國三個不同社會情境下9個公司的案例數據,得到組織中不同社會、行業組織情境間相互關系[Il]。之后Sorge學者將Maurice的研究方向延伸,運用社會分析方法,建立制度比較研究框架,得出組織形式、行為績效隨社會情境動態變化,具有獨特唯一性,而不是普適性[14],也就是組織形式需將社會需求與其相關社會風險環境相結合,探索出既定社會制度下最適宜的存在形式。當運用比較制度方法強調社會情境、內容和組織行為間辯證關系時,為組織行為研究提供一個更情境化的整體性視角。依照前述基本分類情況,本文從不同制度作用于不同社會情境、組織內容方面探討其對組織關系中個人發展、組織微觀、社會宏觀三層面的影響變化。

3.1 個人發展層面

組織個體對制度合理性的評估來源于其直接的感知評價和反應,受個體相互間價值觀、信任影響[16]。基于文獻基礎數據分析得出,社會關系個人層面核心影響要素分為人格特征、人口統計特征、行為意愿三部分。學者們運用神經質、外向性、開放性、盡責性、宜人性五大人格特征模型來探究其對成員間建立、維持良好社會關系的直接影響程度,其中神經質、外向性、宜人性對成員彼此親密關系存在作用,而開放性、盡責性與個體行為參與性有著直接關系。

之后學者們將性別、種族、年齡等統計特征項與其個人發展相聯系,性別在正式、非正式、監督指導關系中起著調節作用,影響個人乃至組織事業成功,就組織整體而言,同性間更易于建立穩固關系,因而組織中較高職位管理者男性比例多于女性,對女性或小群體成員,性別、種族等特征是其發展道路上的隱性障礙。另外種族特性也是建立社會關系難以跨越的障礙。

之后Thomas在考慮組織長期發展中成員組成結構動態性特點后,提出種族對組織整體發展的積極或消極作用難以衡量。個體發展是否積極作用于社會關系,并不完全依靠于年齡、職位等客觀方面,而更強調是否能持續性創造和遵循互惠、依存關系。Blau學者通過引入社會交換理論中成本和利益概念解釋社會關系中互幫互助的行為意愿,其中個體學習意愿、能力及自信態度等有助于提升個體價值,促進自身監督和良性循環發展,從而影響社會網絡關系質量。

3.2 組織微觀層面

不同的制度環境影響集體組織價值觀建立,當成員接受組織某種具體形式時,意味著其已接納所對應的組織制度、文化、價值觀準則[16]。組織形式中正式與非正式兩種機制對行為促進作用存在差異性,最初Chao等表明組織正式機制比非正式治理機制更積極作用于成員行為參與性,合理有效的機制會提升成員滿意度與信任度,之后更多的研究成果顯示非正式治理機制更促進成員互助行為,持續性的關系滿意度比正式機制更積極影響工作態度和社會關系,而消極關系、信任破裂則負向作用于心理支持感和工作滿足感。

持續性社會關系需要考慮動態發展,信任、滿意度、親密度、和諧度等關系特征均影響關系質量。之后Cameron學者為持續性研究關系動態性問題,引入積極組織研究概念,以動態視角探究組織中積極、繁榮、希望的方面[17]。積極組織研究中對高質量關系定義是以共同準則、認知為基礎得到心理和行為支持,高質量關系雙方更易從穩定靈活的關系中產生協作互助行為、心理及工作滿意感,其中Cummings&Higgins通過實證研究證實低行為、高心理支持的遠距離、不活躍的社會關系反而是個人發展中的核心關系。現網絡信息化動態環境中多樣化溝通方式,其變革技術溝通渠道的同時,改善著信息、資源整合方式,改變著社會關系結構和心理、行為反應。

3.3 社會宏觀層面

社會管理制度本身就是對社會結構形式、基本秩序的反映[18-19],隨著時間和地域不同,組織成員角色、地位、價值觀、文化內容等也影響著制度實施效果[20]。

社會層面的角色作用上,學者們多考慮女性和小群體所受到不平等社會傷害,最早的是Kanter以組織中女性或受邊緣化的小群體社會網絡建立的屏障問題作為研究切人點,研究精英化非正式男性社會網絡系統中社會結構不平等性,之后學者們逐漸探索女性在普適性社會準則和男性化組織結構中會加劇性別角色間的沖突,但多樣化的新型技術交流媒介的出現,在改善信息、資源整合方式和變革組織經濟形態時,重塑著資源環境、社會關系結構和角色關系。

價值觀、文化內容方面學者們大多以跨國公司為實證研究對象,跨國公司依照不同組織形式和多樣化制度所作出差異性的本土化組織行為反應,引導企業針對不同社會層面制度形式、環境及自身能力發展不同戰略和活動方向,調整組織制度措施以增強本土適應性和市場競爭力,所以學者們針對跨文化下個人一集體主義、長短期行為目標、權利等不同內容闡述相應的社會交換和動態性互惠關系的區別,當行為目標沖突時集體主義者注重和諧關系,個人主義則強調基本目標達成事實,成員協作行為模式上,集體主義注重社會責任感,而個人主義強調任務完成率,無論何種價值觀制度都需適宜其社會情境,才能增強成員彼此間信任感,減少不必要的社會支出成本和風險性。

4 研究主題間結構變異分析

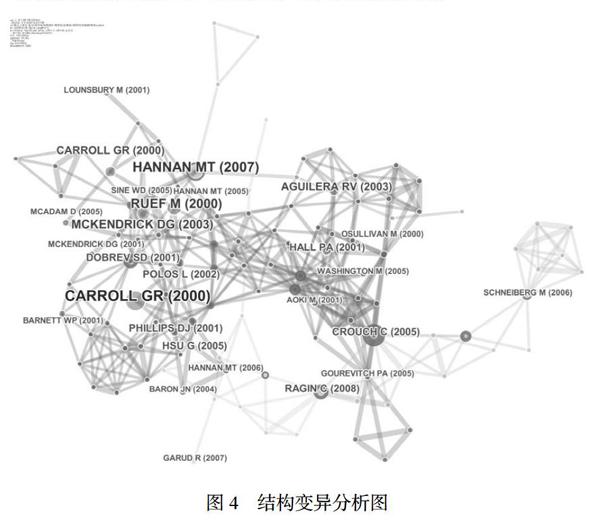

以往某篇文獻被引頻次、中心值等相關指標是評判其作為關鍵性文獻的依據,而對于該篇文獻是否潛在決定聚類邊界相互聯系或分離的價值則無從知曉,Chen[2i]提出應用結構變異分析方法判斷某篇論文在聚類間建構的橋梁關系,如圖4所示,顯示制度視角下組織生態關系建立、維持的橋梁關系文獻主要聚焦于組織生態理論。聚類視圖中影響社會關系的組織成果績效因素可分為兩聚類,首先Carroll與Hannan為首的學者以社會學、心理學、人類學為基礎,結合組織生態學探究多元化組織間良性競爭模式聚類,并加入組織微觀層面規模大小、關系節點密度、寬度、領導力及宏觀層面行業地位、流動性、社會準則等分析對組織競爭力的影響;然后以Aguilera為首的學者關于制度理論的聚類,運用社會層面特質對組織形式、決策、產出經濟的影響。

5 結論

特定外部環境下組織間社會關系隨著不同制度下差異性政治、文化、價值觀等特征影響著組織內部或組織間關系正式治理機制、非正式機制建立及維持,因而本文運用可視化分析方法依次進行類別共現、關鍵詞共現、共被引文獻及結構變異分析。傳統研究視角上普遍從個人層面五大人格、人口統計特征、行為意愿,組織層面整體文化、價值觀、氛圍及宏觀層面社會結構、地域文化的不同作用效應探討影響組織內部、組織間社會關系的因素,而如今在動態可持續性環境中,學者們將非正式、非利益性社會關系、組織有效邊界相聯系,融人多樣化溝通方式,從溝通生態視角重新認識個人層面利益相關者、性別種群,微觀層面文化特質、組織變革及宏觀層面人口聚類、社交環境等新增影響因素。但由于定量化的可視化文獻分析受到檢索基礎文獻數據的影響,可能使一些重要文獻未能收集進入分析基礎數據庫,造成領域熱點、方向及知識基礎分析深入不足。

參考文獻:

[1] Hall P A,Soskice DW.Varieties of capitalism: theinstitutional foundations ofcomparative advantage[J].Academy of Management Review, 2002,8(3):515-517.

[2] Whitley R.Divergent Capitalisms: The Social Structuringand Change of Business Systems[M].Oxford: OxfordUniversity Press,1999.

[3] Greenwood R,Hinings C R.Rethinking institutions andorganizations[J].Joumal of Management Studies, 2014( 51):1206-1220。

[4] Meyer R E , Hollerer M A.Does institutional theory needredirecting?[J] .Joumal of Management Studies, 2014(51): 1221-1233.

[5] Cuming G S , Bames G , Perz S.An exploratory frameworkfor the empirical measurement of resilience. Ecosystems[J] .Ecosystems, 2005, 8 ( 8 ): 975-987.

[6] Miller F , Osbahr H.Resilience and vulnerability :complementary or conflicting concepts?[J] .Ecology &Society, 2010, 15 ( 3 ): 634-645.

[7] Chen C.Citespace II : Detecting and visualizing emergingtrends and transient patterns in scientific literature[J] .Journal of the American Society for InformationScience and Technology, 2006, 57 ( 3 ): 359-377.

[8] Chen C.Visualizing Evolving Networks : MinimumSpanning Trees versus Pathfinder Networks [ C ]//Conference on Information Visualization ,2003.

[9]趙蓉英 , 許麗敏.文獻計量學發展演進與研究前沿的知識圖譜探析 [J] .中國圖書館學報 , 2010, 36 ( 5 ): 60-68.

[10] Chandler D E , Kram K E , Jeffrey Y.An EcologicalSystems Perspective on Mentoring at Work : A Review andFuture Prospects [J] .Academy of Management Annals ,2011, 5 (1 ): 519-570.

[11] Maurice M, Sorge A, Warner M.Societal differences inorganizing manufacturing units : A comparison of France ,West Germany , and Great Britain [J] .OrganizationStudies, 1980 (1): 59-86.

[12] Hotho J, Saka-Helmhout A.ln and Between Societies :Reconnecting C omparative

Institutionalism andOrganization Theory [J] .Organizaiton Studies, 2017 ,38 ( 5 ): 1-20.

[13] Bronfenbrenner U.The Ecology of Human Development :Experiments by Nature and design [J] .Children & YouthServices Review ,1979 ,2 ( 4 ):433-438.

[14] Sorge A.Strategic fit and the societal effect: Interpretingcross-national comparisons of technology , organizationand human resources[J]Organizaiton Studies , 1991(12) :161-190.

[15] Barley S R.Building an institutional field to corral agovernment : A case to set an agenda for organizationstudies [J] .Organization Studies, 2010 , 31 ( 6 ): 777-805.

[16] Djelic M L.Transnational governance: Institutionaldynamics of regulation [M] .Cambridge : CambridgeUniversity Press, 2006.

[17] Cameron K S , Caza A.lntroduction: Contributions to thediscipline of positive organizational scholarship[J] .American Behavioral Scientist, 2004 ( 6 ) .

[18] DiMaggio P J, Powell W W.The iron cage revisited :Institutional isomorphism and collective rationality inorganizational fields [J] .American Sociological Review ,1983, 48 (2): 147-160.

[19] Meyer J W, Rowan B.lnstitutionalized organizations :Formal structures as myth and ceremony [J] .AmericanJoumal of Sociology, 1977, 83 (2): 340-363.

[20] Benn S.Deconstructing sustainability :Organizations insociety [M] .London: SAGE Publications, 2009.

[21] Chen C.Predictive effects of structural variation oncitation counts [J] .Journal of the american society forinformation science and technology , 2012 , 63 (3) :431-449.