一種基于空氣密度的調節風機切入的新機制

鄧永華 姜慶云

摘 要:風力發電機的自動控制水平是風機效率和可靠性的重要指標之一。目前的風機一般只將風速作為風機切入的判斷條件。事實上,風機在運行過程中,風速切入主要由空氣密度和風速的三次方的乘積決定。本文根據風能捕獲和空氣密度相關的思想,提出了空氣密度調節的風機切入機制。這種機制在近乎零成本的投入下,可在低風速風場提高發電量約0.5%。

關鍵詞:空氣密度;切入風速;發電量

中圖分類號:TM614 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)02-0038-03

A New Improving Energy Product Model of Modulating?Wtg Cut-In Wind Speed by Air Density

Abstract: Automatic control represents one of the most important factors responsible for the efficiency and reliability of wind power conversion systems. Thus far, only the wind speed is considered as cut-in control mechanism. In fact, the cut-in requirement is determined by the ρv3, i.e. the air density times the cube of incoming wind speed, so the air density should be considered as the cut-in parameter. Based on this concern, a new model was suggested that the cut-in speed was modulated by the instant air density. This model can improve the energy product about 0.5% without any hardware cost at low speed wind farm.

Keywords: air density;cut-in wind speed;energy product

1 研究背景

風機切入風速的設定是檢驗風機質量的重要參數。現代風機電器系統大多采用變速恒頻運行方式,同時不斷追求最大的風能捕獲(Maximum Power Point Tracking,MPPT)。李晶[1]、姚駿[2]、趙仁德[3]等提出了多種實現最大風能跟蹤的控制方法,但缺乏對切入風速變化本身的關注。早些年,人們都將切入風速設定為相對較高的數值,因為早些年高風速風場居多,低風速階段的發電量較少而不受到運營商的重視。近年來,高風速風場開發飽和,低風速風場得到快速發展,風機的低風速發電性能得到了關注[4]。低風速風機對切入風速非常重視,因為其需要風機在盡量低的風速下正常啟動,保證正常切入,從而減少啟動故障。

風機設計決定了風機的切入性能。同時,風機的切入與運行環境密切相關。之前,人們對風機切入風速的研究較少,一般都取固定值。本文指出,風機切入風速與風場運行環境中的空氣密度密切相關。基于這一原理,結合不同季節空氣密度不同,提出了一種新的風機切入調節機制。這種模式只需修改控制邏輯算法(幾乎零成本投入),即可顯著提升發電量。

2 空氣密度調節的風機切入機制

空氣密度是指單位體積內空氣的質量。空氣密度越大,空氣中所攜帶的能量越多。風能捕獲模型[5]為:

[P=12ρACpλ,βv3] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

式(1)中,[P]為可捕獲功率;[ρ]為空氣密度;[A]為風機掃風面積;[Cp]為風機的風能利用系數,其是葉尖速比[λ]和槳距角[β]的函數;[v]為風速。

由式(1)可知,可捕獲功率[P]和空氣密度[ρ]成正比。在相同風速情況下,空氣密度越大的地方和季節,可捕獲功率越高。

風機切入風速的最佳設定是:風機從氣流中捕獲的能量,剛好滿足風機啟動并網條件。對于已經樹立的風機而言,掃風面積A和風能利用系數[Cp]等均為定值,則風機啟動與[Cp·ρv3]相關。在風速變化較小的情況下,可認為[Cp]不變,則風速啟動只與[ρv3]有關。對于空氣密度大的地區和季節,切入風速可以設置得稍微小一些。

假設風機在某空氣密度[ρ0]下風機設計切入風速為[v0],則在某一時刻當地空氣密度[ρ1]下,根據式(2),切入風速[v1]可以設置為式(3)[6]。

[ρ0v30=ρ1v31] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)

[v1=ρ0ρ13×v0] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)

根據式(3),已知某一空氣密度下風機切入風速,即可計算實時的切入風速。

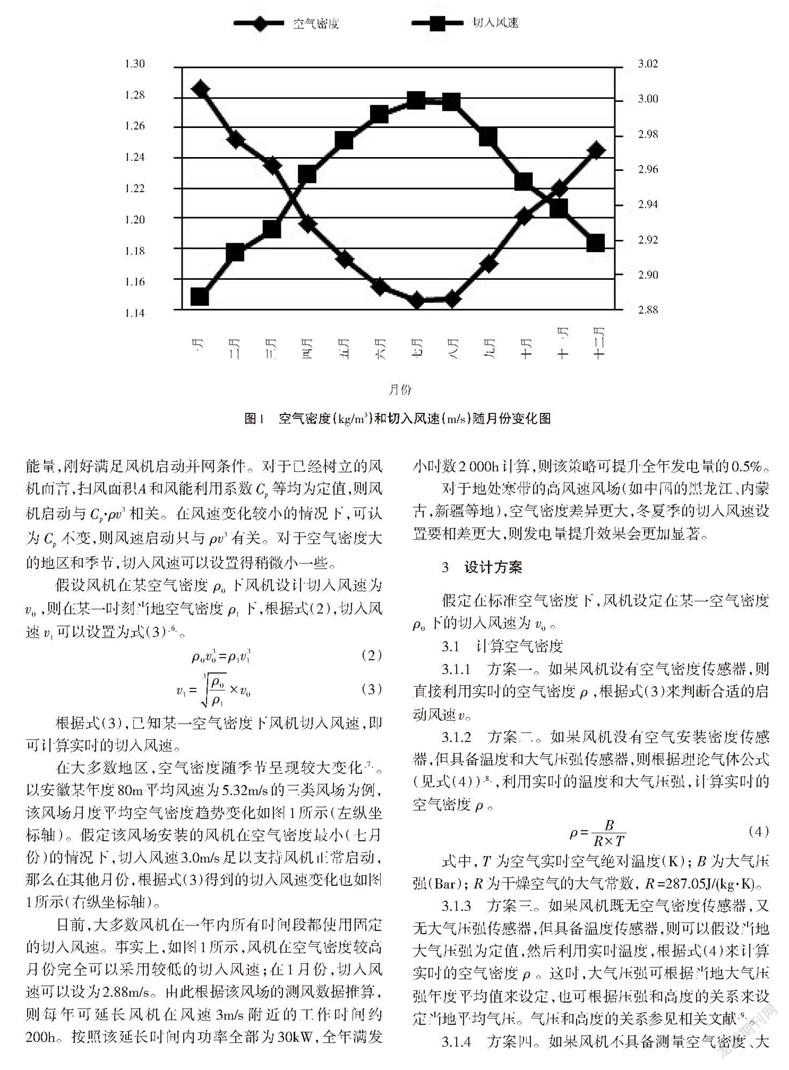

在大多數地區,空氣密度隨季節呈現較大變化[7]。以安徽某年度80m平均風速為5.32m/s的三類風場為例,該風場月度平均空氣密度趨勢變化如圖1所示(左縱坐標軸)。假定該風場安裝的風機在空氣密度最小(七月份)的情況下,切入風速3.0m/s足以支持風機正常啟動,那么在其他月份,根據式(3)得到的切入風速變化也如圖1所示(右縱坐標軸)。

目前,大多數風機在一年內所有時間段都使用固定的切入風速。事實上,如圖1所示,風機在空氣密度較高月份完全可以采用較低的切入風速;在1月份,切入風速可以設為2.88m/s。由此根據該風場的測風數據推算,則每年可延長風機在風速3m/s附近的工作時間約200h。按照該延長時間內功率全部為30kW,全年滿發小時數2 000h計算,則該策略可提升全年發電量的0.5%。

對于地處寒帶的高風速風場(如中國的黑龍江、內蒙古,新疆等地),空氣密度差異更大,冬夏季的切入風速設置要相差更大,則發電量提升效果會更加顯著。

3 設計方案

假定在標準空氣密度下,風機設定在某一空氣密度[ρ0]下的切入風速為[v0]。

3.1 計算空氣密度

3.1.1 方案一。如果風機設有空氣密度傳感器,則直接利用實時的空氣密度[ρ],根據式(3)來判斷合適的啟動風速v。

3.1.2 方案二。如果風機沒有空氣安裝密度傳感器,但具備溫度和大氣壓強傳感器,則根據理論氣體公式(見式(4))[8],利用實時的溫度和大氣壓強,計算實時的空氣密度[ρ]。

[ρ=BR×T] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

式中,[T]為空氣實時空氣絕對溫度(K);[B]為大氣壓強(Bar);[R]為干燥空氣的大氣常數,[R]=287.05J/(kg·K)。

3.1.3 方案三。如果風機既無空氣密度傳感器,又無大氣壓強傳感器,但具備溫度傳感器,則可以假設當地大氣壓強為定值,然后利用實時溫度,根據式(4)來計算實時的空氣密度[ρ]。這時,大氣壓強可根據當地大氣壓強年度平均值來設定,也可根據壓強和高度的關系來設定當地平均氣壓。氣壓和高度的關系參見相關文獻[9]。

3.1.4 方案四。如果風機不具備測量空氣密度、大氣壓強和溫度的所有設備,則可以根據當地年度空氣密度變化趨勢(可類似于二次曲線,如圖1所示),擬合出空氣密度變化規律,然后根據月份來對應插值得到近似的空氣密度,或者記錄每月空氣密度數值進行調用。由于這種近似可能存在較大誤差,所以設置參數時需要預留較大的閾值。

目前,大多數廠家風機具備外置溫度傳感器,所以第三種方案具有廣泛的適用性。

3.2 計算實時啟動風速

計算出實時的空氣密度[ρ]后,根據式(3)和給定空氣密度下的啟動風速[v0],即可計算實時啟動風速[v0]。

4 結論和討論

本文利用風場空氣密度的變化特性,給出一種空氣密度調節風機切入的新模式,并給出了4種設計方案。該模式只需要修改控制算法而不需要任何其他硬件投入,即可實現發電量的有效提升。在一個平均風速為5.32m/s的低風速風場,增加這種機制將帶來0.5%的發電量提升。預期在空氣密度變化更為顯著的寒冷地帶,發電量提升將更加顯著。接下來,筆者將在寒冷地帶做測試,以證實這種機制對發電量提升的貢獻。

風機切入風速可能與多種因素有關,空氣密度只是其中一個易于控制且非常顯著的參數。進一步,筆者可以研究其他因素如湍流強度、入流角、天氣對切入風速的影響,以及風場環境對風機控制的影響,并進一步優化風機控制,達到提升發電量的目的。

參考文獻:

[1]李晶,方勇,宋家驊,等.變速恒頻雙饋風電機組分段分層控制策略的研究[J].電網技術,2005(9):15-21.

[2]姚駿,廖勇,瞿興鴻,等.直驅永磁同步風力發電機的最佳風能跟蹤控制[J].電網技術,2008(10):11-15.

[3]趙仁德,王永軍,張加勝.直驅式永磁同步風力發電系統最大功率跟蹤控制[J].中國電機工程學報,2009(27):106-111.

[4]楊秀媛,梁貴書.風力發電的發展及其市場前景[J].電網技術,2003(7):78-79.

[5] Tony Burton.風能技術[M].武鑫,譯.北京:科學出版社,2007.

[6]International Electrotechnical Committee. IEC 61400-1: Wind turbines part 1: Design requirements[S]. International Electrotechnical Commission,2005.

[7] CARTA,Antonio J,MENTADO,et al. A continuous bivariate model for wind power density and wind turbine energy output estimations[J]. Energy Conversion & Management, 2007(2):420-432.

[8]汪志誠.熱力學與統計物理[M].北京:高等教育出版社,2008.

[9] Minzner R A. The 1976 Standard Atmosphere and its relationship to earlier standards[J]. Reviews of Geophysics,1977(3):375-384.