靈江大閘樞紐工程閘下泥沙淤積風險應對措施研究

歐陽麗 高禮洪 趙曉冬 趙建鋒

摘要:靈江大閘樞紐工程位于浙江省第三大河流椒江干流感潮河段中部靈江河段,距入海口約40 km,是浙江省東南部溫黃平原水資源利用的骨干工程,年均引水量超過4億m3。椒江主河流長209 km,流域面積6 603 km2,徑流年內分布不均,水沙情況復雜。對大閘選址布置、閘下泥沙淤積和風險應對措施等進行了研究。物理模型試驗和數學模型分析表明:閘下泥沙淤積平衡量為2 300~3 000萬m3,可通過運行優化調度、拓寬河道、加高堤防等措施消除泥沙淤積帶來的洪水位抬升等不利影響。對于泥沙淤積量超過3 000萬m3的情況,也進行了風險及應對措施分析。研究結論表明,在靈江河段建閘,風險可控、效益顯著,方案合理可行。

關鍵詞:泥沙淤積;一維水沙;數學模型;干流建閘;水資源利用;感潮河道;靈江大閘

中圖法分類號:TV697.22文獻標志碼:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2019.11.007

1 研究背景

我國擁有長達1.8萬km的漫長海岸線和大小1 800余個入海河口,在這些入海河口修建了數量眾多的擋潮閘,從北方的遼寧到南方的廣西、海南均有分布。擋潮閘在擋潮御咸、蓄淡灌溉、防洪排澇、水資源利用以及抵御風暴潮等方面起到了重要的作用。然而,在潮區界至口門的河口區內修建擋潮閘,也改變了河流原有的水沙運動特征,造成閘下河道的沖淤變化,影響了擋潮閘工程效果的正常發揮。

據不完全統計,江蘇省沿海修建的60多座中大型擋潮閘,閘下淤積嚴重的有15座,基本淤積有5座,一般淤積有20座,原因是建閘后徑流及納潮量減少。從已建的河口及感潮河段大閘工程的運行情況得到經驗:閘下引河越短,閘下淤積越少。如蘇北的夸套閘,閘下引河長3.15 km,淤積嚴重,工程能發揮的效益已不到原設計的50%,姚江大閘和射陽閘也存在同樣的問題。而曹娥江大閘位于曹娥江河口,閘址距離曹娥江河口僅350 m,運行10多年來,閘下沒有出現淤積,運行情況良好。

對已建擋潮閘的統計分析表明,擋潮閘建成后,閘下河道有沖有淤,其與河流的水沙運動特征、閘址選擇、徑流和納潮量減少幅度、下游引河長度均有很大的關系。隨著社會經濟的發展,越來越多的感潮河流紛紛建成水閘,江浙沿海便建成了姚江大閘、永寧江大閘、江蘇射陽河大閘、曹娥江大閘等,在這些大閘的建設論證過程中,均將閘下淤積作為關鍵技術問題進行審慎研究。在感潮河段上建閘,尤其是感潮河道干流建閘往往比較謹慎,如甬江大閘、黃浦江大閘、飛云江大閘等,均因擔憂不能較好解決閘下淤積等而未能開工。

2 工程概況

臺州市水資源時空分布不均,東南部溫黃平原黃巖、玉環、溫嶺人口集中且經濟社會發達,需水量大而水資源供給不足,西北部有浙江省第三大河椒(靈)江,流域面積6 603 km2,多年平均徑流量達67.4億m3,未得到有效的開發和利用。此外,由于潮水上溯及潮漲潮落,使椒江兩岸河灘地淤積嚴重,靈江河段臨海主城區江道露灘,潮水渾濁,嚴重制約了臨海社會經濟發展和生態文明建設。

為了解決溫黃平原水資源短缺問題,提高椒江流域防洪排澇能力并改善水生態環境,促進社會經濟發展。臺州市自20世紀90年代便開始謀劃在臨海城區下游靈江河段建設靈江大閘,將靈江水引入溫黃平原,解決東南部生產生活用水資源短缺問題。同時,希望建閘擋潮蓄淡,還臨海城區一江清水,實現“十里靈江、十里畫廊”的目標。

自20世紀90年代開始,臺州市圍繞椒江建閘開展了一系列研究工作,主要集中在建閘閘下淤積和水資源論證兩方面。尤其是閘下淤積問題,事關建閘成敗,臺州市政府、行業主管部門及科研單位對此尤其慎重,委托國內科研機構開展了物模、數模研究,并邀請行業專家審查,基本弄清了閘下淤積問題,為項目立項奠定了基礎。

3 自然條件與河床演變

3.1 流域概況

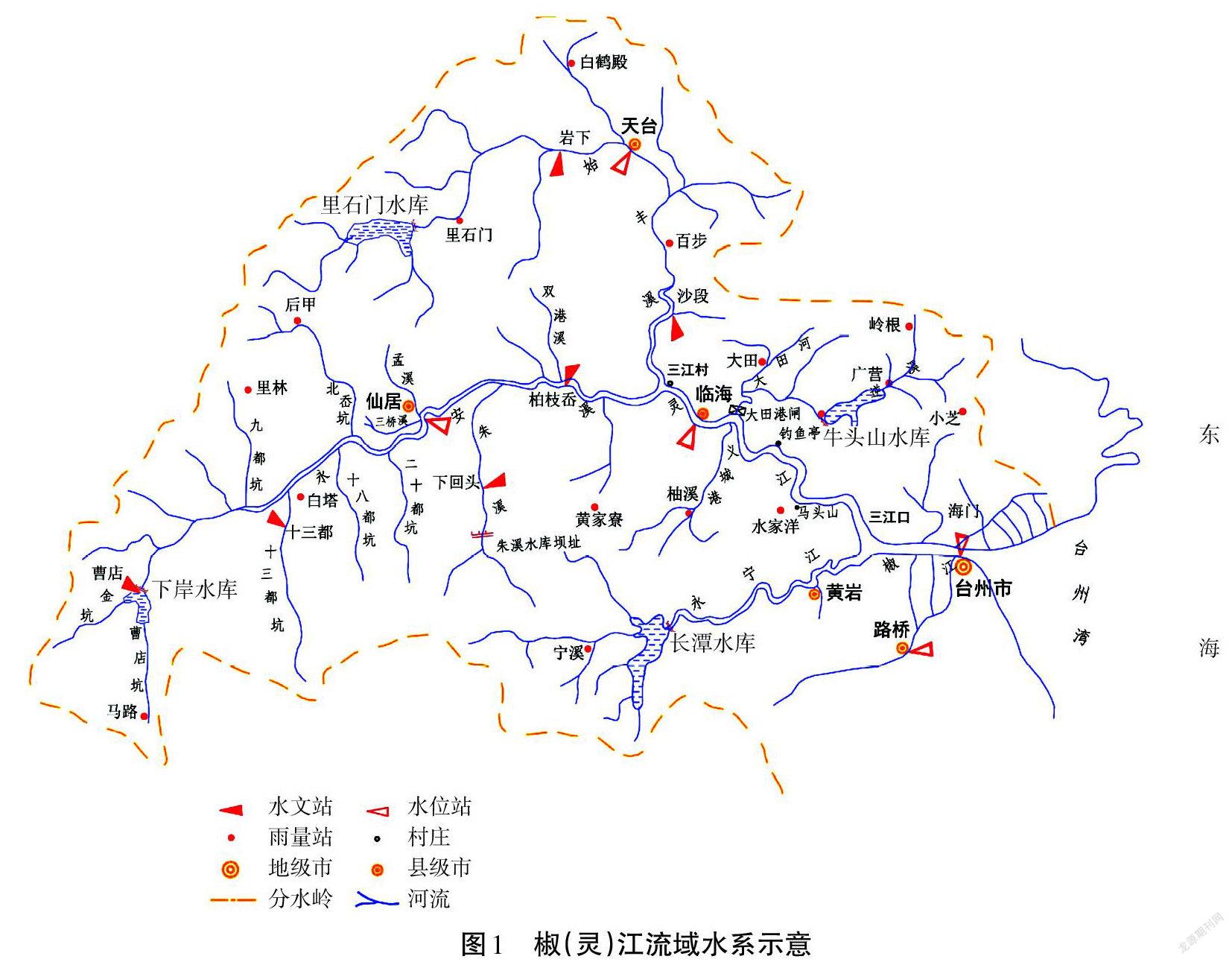

椒(靈)江是浙江省第三大河,干流河長209 km,流域面積6 603 km2,水系示意圖見圖1。上游永安溪發源于天堂尖,曲折東流至臨海三江村,河長144 km,流域面積2 704 km2。永安溪于臨海市三江村納始豐溪后,稱為靈江,靈江段河長46 km,區間面積1 054.4 km2。靈江至三江口與永寧江匯流后稱椒江,椒江出牛頭頸,入臺州灣,主河長19 km,屬河口段,區間面積339.2 km2。上游支流始豐溪發源于大盤山主峰東麓,河長134 km,流域面積1 615.6 km2。永寧江是椒江主要支流之一,也是溫黃平原的主要水系之一,干流長83 km,集雨面積889.8 km2。

椒江自牛頭頸以下進入臺州灣水域,堤岸呈喇叭型迅速展寬,至口門外18 km的白沙,南北堤岸寬達19 km。河口區有邊灘、心灘,分布著大片水下淺灘。白沙以東海域開闊,其外側有臺州列島、東磯列島等島嶼形成屏障與東海相隔。

3.2 椒江水文泥沙條件

3.2.1 水文氣象

椒江流域屬亞熱帶季風氣候區,四季分明,氣候溫和,雨量充沛。多年平均降水量1 627 mm,多年平均徑流深953 mm。降水量時空分布不均,3~9月的降水量占全年的70%~80%。多年平均氣溫17.7℃,極端最高氣溫41.3 ℃,極端最低氣溫-6.9 ℃,多年平均蒸發量1 159.9 mm。

3.2.2 徑流

椒江流域的徑流主要由降水形成,其年內分配與降水量基本相應。徑流量的年內分配不均勻,主要集中于汛期( 4~9月),占全年總量的75%;枯季( 10月至翌年3月) 徑流量僅占全年的25%。椒江河口屬于典型的山溪性強潮河口,流域洪水暴漲暴落,徑流量變幅很大。曾記錄到最大洪峰流量為16 300 m3/s(1962年9月6日),最小流量僅為0.39 m3/s(1967年9月19日),多年平均流量163 m3/s,豐水年平均流量為289 m3/s,而枯水年平均流量僅72 m3/s。

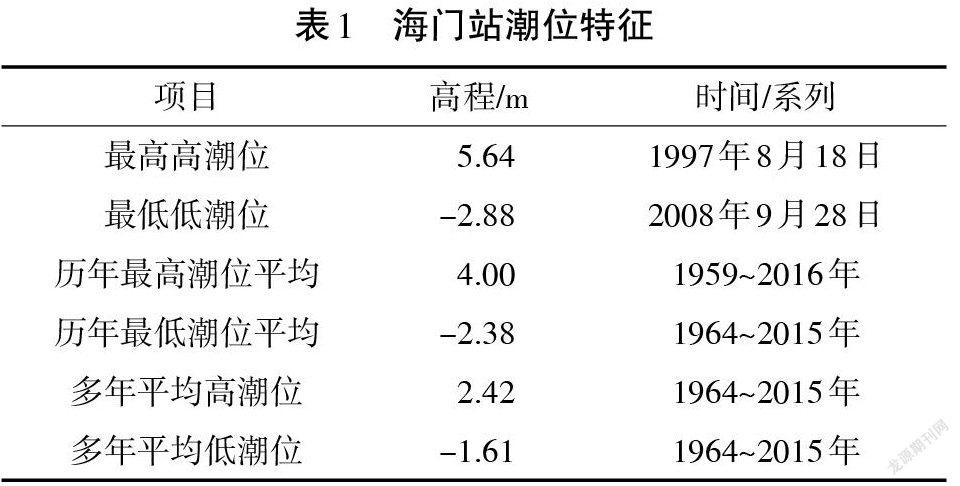

3.2.3 潮汐

椒江河口屬強潮河口,潮型為不規則半日潮。河口潮位以海門站潮位為代表,海門站潮位特征值如表1所示。

臺州灣海區是典型的正規半日潮,潮波自外海傳入臺州灣。由于河口平面形態呈喇叭形,向內收縮,隨著河寬和水深減小,潮波受到淺海地形摩阻、上游徑流頂托和兩岸邊界的約束反射等影響,上溯過程中變形劇烈,漲潮歷時縮短,落潮歷時延長,波形呈不對稱,且接近駐波。

從臺州灣-椒江河口-靈江河段,自東向西,由外海沿河道上溯,各站的最高潮位、平均高潮位、平均潮位呈逐漸升高趨勢。而最低潮位和平均低潮位則呈現相反的變化過程,由東向西,自外海沿江道上溯呈逐漸降低趨勢。從各站的平均潮差來看,潮差自東向西呈現逐漸增大的變化趨勢。

椒江河道內平均落潮歷時長于平均漲潮歷時,且越往上游時差越長。從最近的實測資料看,落漲歷時差在海門站為1 h 47 min,到西門站增至4 h 24 min。

3.2.4 潮流

椒(靈)江河道內以往復流為主,受臺州列島和東磯列島的約束,椒江口潮流通道內也呈現較明顯的往復流特征,不受島嶼掩護的開敞水域的潮流旋轉性強。漲落潮流的垂線平均流速分布,總體上呈現出臺州灣-椒江-靈江逐漸增大的趨勢,漲潮流速大于落潮流速。

3.2.5 泥沙

椒江河口泥沙來源為陸域與海域的雙向來沙,陸域來沙主要集中于汛期永安溪和始豐溪,其中的粗顆粒物質基本不出口門而在口內沉積,細顆粒物質則隨潮來回搬運,并和椒江口口外補給的細顆粒物質一起參與椒江河口的塑造過程。據實測資料統計,椒江流域來沙多年平均輸沙量為122萬t/a,平均含沙量0.236 kg/m3。靈江、椒江垂線平均含沙量普遍在3.0 kg/m3以上,臺州灣海域則普遍在0.3 kg/m3以下。含沙量平面分布,呈現由靈江河道-椒江河道-椒江河口及外圍逐漸遞減的趨勢。

椒江口外臺州灣水域遼闊,強勁的風浪伴隨潮流輸運泥沙,使灣內底部及兩側灘地上的泥沙,一部分進入椒江口內,另一部分在灣內重新分布,對入海航道的輸沙平衡產生一定的影響。臺州灣海區漲落潮含沙量相當,含沙量隨潮差的變化規律明顯,潮差大則含沙量也大。含沙量在海域不同位置的表現也各不相同,口門落潮主通道上測站含沙量較大,口外頭門島及瑯磯山外附近海域含沙量較小,均值在0.2 kg/m3以下。

從椒江泥沙的粒徑和組分來看,各垂線的懸沙中值粒徑介于0.005~0.010 2 mm之間;各水域懸沙中值粒徑表現為靈江河道至下游椒江河道逐漸變細的分布特征。

各垂線底質均以粉砂為主要組分,含量在62.6%~80.3%,平均74.4%;其次為黏土,含量在7.60%~33.0%,平均15.7%;砂組分含量最小,在0.90%~26.3%,平均9.9%。

4 靈江大閘選址與樞紐布置

4.1 選址原則

靈江大閘樞紐工程是一項綜合性大型樞紐工程,且椒(靈)江屬于感潮的多泥沙河流,因此靈江大閘閘址選擇需考慮泥沙淤積、河床演變、航道布置、庫區淹沒、施工導流等眾多因素的影響,主要遵循以下幾點原則:

(1)在感潮河段建閘宜盡可能位于潮流影響帶末端。靈江屬于感潮的多泥沙河流。靈江建閘閘址位置的選擇宜盡可能位于潮流影響帶末端,以減少對潮波變形及納潮量的影響,同時保障上游沖淤水量及下游長引河徑流量,避免造成淤積。

(2)選址應綜合考慮航運要求。椒江河道為四級航道,船閘通航船舶為500 t級,兼顧1 000 t級海輪乘潮通航。通航建筑物在順水流向長420 m,需要有較長的順直河段。

(3)河床要有足夠的寬度,滿足樞紐布置及導流布置要求,盡量減少對上游水位壅高影響。

(4)閘址選擇應兼顧城市發展和水環境改善效益最大化。

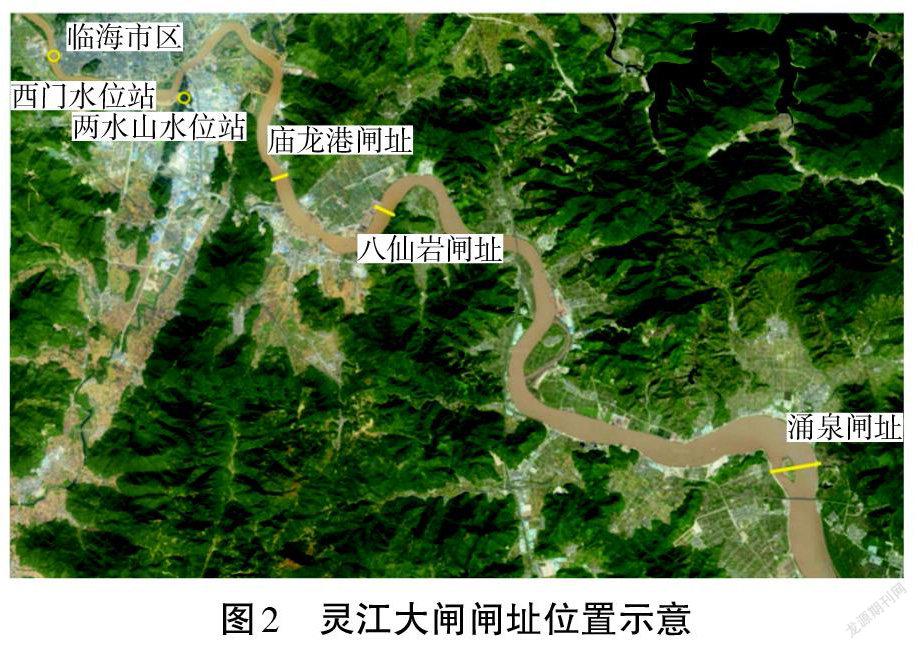

4.2 閘址選擇

根據椒江臨海城區至涌泉段約31 km長河道河勢地形條件,考慮水資源利用、施工導流布置、城市開發、閘下淤積等因素,確定3個具備布置條件的閘址位置,即上閘址廟龍港、中閘址八仙巖和下閘址涌泉(見圖2)。從水資源利用角度,閘址越往下游移,庫容越大,可調配的水資源越多;從防洪影響角度,靈江建閘河道水位都有部分壅高,閘址越往下游移,對上游臨海城區水位影響越小;從泄洪、通航角度,中閘址八仙巖河道相對順直;從施工導流角度,下閘址涌泉閘址結合江心洲采用河床分期導流方案容易布置,但其對下游永寧江大閘正常運行將產生影響(三江口永寧江閘至三山港沿岸泥沙淤積厚度超過1 m),對海門港和臺州電廠附近水深影響也較大,不可接受;在水力條件、水環境及水生態影響、交通、施工導流、淤積影響、投資方面,中閘址優于上閘址和下閘址。因此,推薦中閘址八仙巖閘址為靈江大閘工程閘址。

4.3 樞紐布置

靈江大閘樞紐主要建筑物有泄洪閘、魚道(生態泄放孔)、船閘、管理區等,泄洪閘居中間位置,船閘及魚道分別在泄洪閘左右兩側。

泄洪閘共15孔,每孔凈寬26.0 m,總凈寬390 m。1孔為一個結構段,單側閘墩厚2.0 m,每個結構段寬30.0 m,總寬450 m,閘室順水流方向長47.0 m。泄洪閘采用不帶胸墻的開敞式結構,閘底板頂高程-4.5 m,閘底板厚3.0 m,閘頂高程12.00 m。

魚道布置于泄洪閘右岸,魚道上下游方向長150 m,寬10.0~12.0 m,最大高度16.5 m。魚道采取連續“繞彎”方式布置,全長450 m。

生態泄水放孔布置于魚道臨江側,斷面尺寸為2.5 m×3.6 m(寬×高),生態泄放孔下游側出口設工作閘門,用于控制下泄流量。

船閘布置在左岸,其有效尺度180 m×16 m×4.0 m(有效長度×有效寬度×檻上水深)。下游引航道連接較平順,轉彎半徑500 m,基本沿左岸深槽布置,根據樞紐整體模型試驗,水流條件能夠滿足規范要求,過閘船舶航行較安全。

5 閘下泥沙淤積研究

5.1 研究方法和路線

通過椒(靈)江河床演變分析、椒江現場和室內泥沙水動力特性試驗,了解工程區泥沙運動特性,對擬建閘址的河床穩定性進行分析。然后根據工程水域特點和建閘布置方案,建立工程區潮流泥沙物理模型,研究不同建閘方案閘下泥沙淤積時空分布特征及其對防洪排澇、港口航道和水環境的影響,論證建閘選址方案的可行性。

5.2 河床沖淤演變

椒江河口屬于典型的山溪性強潮河口,洪水暴漲暴落,徑流量變幅大,河口潮差大、潮流較強。廟龍港以下河道泥沙粒徑的平均值在0.008 mm左右,為典型的細顆粒黏性泥沙。椒江口外含沙量很小,非洪汛期靈江上游始豐溪和永安溪來沙也很少,椒江、靈江含沙量高是當地細顆粒泥沙在強潮流作用下往復運動的結果。洪水期泥沙向下搬運,枯季潮水攜帶泥沙上移,河口段的沖淤演變呈現為“洪沖枯淤”特點。

2017年6月發生了超過1 400 m3/s流量的小洪水,三江村-靈江二橋約11 km河段發生了沖刷,沖刷量近80萬m3。2015年和2016年洪峰流量分別為5 720 m3/s和5 620 m3/s,靈江和椒江大部分河段普遍出現沖刷。靈江三江村至椒江海門沖刷量近800萬m3。

由于枯水時期上游徑流小,多泥沙河流造床的主要動力是潮流。椒(靈)江感潮河段長約70 km,擬建的靈江大閘離椒江口約46 km,建閘后靈江八仙巖斷面大潮進潮量減少21%,約7 700萬m3。進出潮量的減少,勢必帶來河床的淤積。

5.3 研究結論

為了分析建閘對閘下游河段淤積影響,采用物理模型試驗方法,建立了水平比尺1∶288,垂直比尺1∶100的椒(靈)江潮流泥沙物理模型和椒(靈)江臺州灣二維水沙數學模型,采用2016年新測資料對模型進行了驗證,開展了定床和動床模型試驗和潮流泥沙數學模型計算,研究了建閘前后的水動力變化和閘下泥沙淤積分布規律,分析了閘下淤積對防洪排澇、港口航運的影響。

研究表明,靈江八仙巖建閘后,閘下近區高潮位明顯抬高,低潮位有所降低,至涌泉漲潮最大流速恢復至建閘前狀態,至三江口落潮最大流速恢復至建閘前狀態;閘下河道沿程潮量下漲潮歷時縮短近1 h;閘下近區漲落潮流速均有所減小,其中漲潮流速減小,自閘址往下游潮量減小幅度趨緩,河口段斷面的漲潮量減少不大。閘下淤積平衡后,低潮位明顯抬高,閘下沿程潮量比建閘初期進一步減小。

八仙巖閘址方案在連續6個月關閘工況下,閘址至牛頭頸淤積總量在670萬m3左右,泥沙淤積主要分布在釣魚亭至涌泉河段,淤積厚度在0.4 m左右;特枯期1.5 a,總淤積量為1 225萬m3左右。最大淤積發生在閘址至涌泉河段,平均淤積厚度超過1.0 m;建閘后3 a淤積總量為1 854萬m3;根據含沙量實測資料,八仙巖閘址至三江口河段大潮全潮懸沙總量均值沉降淤積后為116萬m3,

研究八仙巖建閘后4個月、6個月、9個月及1.5 a枯水期閘下淤積過程。建閘后3 a淤積達到初期平衡后,閘下淤積量為1 854萬m3,考慮到模型難以模擬椒江高含沙量的偏差,八仙巖閘下淤積初期平衡時淤積總量應為1 970萬m3。建閘淤積平衡后若遇特枯年份(頻率90%),閘下河道淤積總量增加到2 278萬m3。淤積最大區間在釣魚亭下-涌泉,其中最大斷面平均淤積厚度2.13 m,最大淤積厚度為2.55 m(見圖3)。

引水對閘下淤積的影響:與不引水工況相比,當引水量在3億~5億m3時,平水年閘下淤積量增加5.6萬~10.1萬m3,枯水年增加10.5萬~20.8萬m3。

5.4 閘下淤積風險分析

研究引入風險理論,分析在極端水文系列年情況下,閘下游可能遭遇的淤積狀態。

通過河相關系分析、一維水沙數學模型等不同方法進行靈江建閘后淤積量預測。在1958~2015年長系列水文條件下(最小年來水量不小于16.7億m3),建閘后閘下淤積量峰值約3 000萬m3,發生在近60 a來最長連續特枯年份(1964~1968年)的來水序列條件下(見圖4);閘下淤積量長期平均值約2 300萬m3。將1958~2015年共58 a的徑流量按照從大到小重新排序,由于來水量逐漸減小,閘下淤積持續增加,淤積最大值約3 500萬m3(見圖5)。

將閘址-涌泉淤積后地形作為泥沙數模的地形邊界條件,重新計算閘下極限淤積量為3 450萬m3。

將2種計算成果進行最大包絡風險分析,得到閘下淤積量為3 500萬m3,此泥沙淤積量為發生極端惡劣水文年情況下閘下淤積平衡的狀態。

6 閘下淤積影響分析及應對措施

6.1 閘下淤積影響分析

閘下淤積后導致河道過流斷面減少,水位壅高,對上游臨海城區的防洪排澇帶來了如下不利影響:

(1)干流水位影響。在閘下淤積2 300萬m3時,靈江干流西門水位壅高0.23 m,大田港閘出口水位壅高0.45 m,紅旗閘出口水位壅高0.48 m,長石嶺閘出口水位壅高0.60 m,釣魚亭水位壅高為0.71 m。

(2)兩岸平原排澇影響。大田平原河網水位壅高0.02~0.05 m,但均低于地坪高程。通過正在實施的大田平原排澇一期、二期工程,可保證排澇標準仍能達到20 a一遇。義城港河道下游水位壅高約為0.18 m。

(3)淤積對通航的影響。根據閘下淤積分布分析,八仙巖閘址-四號碼頭約35 km范圍內,以遠期規劃航道底高程控制,除紅光碼頭以下3個閘建前就不滿足通航要求的斷面,淤積后也無法滿足外,其余均能滿足。

閘下黃巖港區和海門港區河道地形雖有淤積(斷面平均淤厚30~50 cm左右),但原水深較大,淤積后的水深仍較上、下游明顯大,閘下淤積對港區的影響不大。而至河口外頭門島處,河床處于動態平衡狀態,對于臨海港區頭門作業區則基本無影響。

6.2 閘下淤積應對措施

(1)調度措施。靈江大閘樞紐工程的運行調度首先應當滿足河道的防洪排澇能力,發揮大閘的擋潮功能,保證河道防洪擋潮安全;其次應當優先保證靈江下游的河道生態和灘槽形態,保證河道最小生態流量和泥沙的沖淤調度;在此基礎上,對溫黃平原和臨海城區引水,以解決溫黃平原水資源短缺,改善區域水環境,提升區域水質。靈江枯季徑流很小,如不采取調度沖淤措施僅自然泄水不能減少閘下淤積。枯季6個月如采取調度沖沙措施,每次大潮低潮位時段開閘,一次沖淤水量為400萬m3,閘下半年淤積量從關閘工況的673.5萬m3減少到632萬m3,減淤約40萬m3(減少6%)。每年汛前、中、后采用集中沖淤1 800萬m3。枯季調度沖淤措施對近閘3~5 km有明顯沖刷作用,大潮期間集中泄流,同時也起到“頂渾減淤”部分效果。洪季豐水期間,每周1~2次蓄水沖淤,每次沖刷水量在1 800萬m3左右,在閘下淤積2 300萬m3地形下,初次沖刷量超過10萬m3,沖刷效果明顯。

(2)干流河道擴排與堤防建設。結合臨海城市防洪工程,對靈江干流進行擴排,建設堤防,形成封閉的防洪保護圈。對阻水嚴重的望江門、兩水山、伏龍灘、廟龍港等河段進行擴寬,加大行洪斷面,降低水位。同時建設兩岸堤防,使臨海主城區防洪標準達到50 a一遇,建制鎮達到20 a一遇。

(3)加大平原排澇規模。大田港平原、義城港平原結合在建的排澇工程消除影響,為不降低義城港平原排澇標準,在考慮干流擴排工程實施基礎上,義城港口門排澇泵站規模增加40 m3/s,可使義城港下游水位降至6 m以下,滿足相應排澇標準。

(4)人工清淤。為了減少閘下淤積對防洪排澇和航運的影響,在集中泄水沖沙的基礎上,如遇連續枯水年份,控制淤積量為2 300萬m3,對于閘下新增淤積量,應及時采取人工清淤措施,清淤范圍和清淤量應滿足靈江防洪排澇和航道維護要求,年機械清淤總量226萬m3。

(5)原型試驗研究。建閘后初期,利用3~5 a時間,探索大閘運行調度方式與減淤效果,探索和建立運行調度原則,再正式運行。

(6)淤積超預期的風險應對。①納潮沖淤。如遇1967年長達7個月徑流小于20 m3/s的長時段特枯期,無法保證定期沖淤,可采用開閘納潮沖淤的方法來減少淤積,即中-高潮位時段開閘納潮,待閘上水位達到3 m左右,落潮低潮位時段敞開閘門放水集中沖淤。②閘下淤積速度超出研究結果的應對范圍。建閘后如遇特枯水文條件,可采取逐漸增加常開閘時段,恢復建閘前閘上河段納潮以明顯加大閘下淤積段潮流流速的方法來沖刷并維持河道斷面,即:先大潮期間敞開閘應對;再大潮、中潮開閘應對。小潮期間潮量較小仍可保持關閘。

7 結 語

閘下淤積及風險應對研究是靈江干流大閘樞紐工程的關鍵技術問題,通過物模試驗研究表明,推薦的八仙巖閘下河道淤積總量約2 300萬m3,數學模型分析閘下淤積量峰值約3 000萬m3,兩種研究方法結論比較接近,成果合理可信。進一步研究將1958~2015年共58 a的徑流量按照從大到小重新排序,由于來水量逐漸減小,閘下淤積持續增加,淤積最大值約3 500萬m3,將其作為風險研究淤積最大量,評估其對防洪、航運的影響。

通過運行調度、人工清淤、興建堤防和排澇設施,結合工程運行初期的原型試驗研究,可有效應對閘下淤積帶來的不利影響。研究表明,從泥沙淤積角度來看,基本能準確預測靈江大閘樞紐工程閘下淤積總量,應對措施合理,工程建設可行。

(編輯:李 慧)