張喆:一里江山

尚曉娟

張喆

1976年生于河北省邯鄲市,2004年作品《隱耕還林歸牧.有山過雨太行》獲第十屆全國美展中國畫銅獎。出版多本個人畫集,作品被中國美術館等國內外藝術機構收藏,2007年獲河北師范大學美術學院美術學碩士學位,現為江蘇省國畫院專職畫家,中國美術家協會會員。

如果把中國歷代詩詞打一個包,其中至少有三成是關于山水的,而要把中國自隋唐至今的繪畫史梳理下來,山水也有三成吧,在山水這一脈上,文學與繪畫是同源的。所謂山水畫,更多的是山,水是陪襯。對山的認識,打開了中國人對這個世界的認識。

我認為,是“山文學”引領了“山繪畫”。

在山水畫并不占主流的唐朝,大詩人已經吟詠出偉大的篇章,如“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”“蕩胸生層云,決眥入歸鳥。會當凌絕頂,一覽眾山小”。而此時流行的是人物畫,宮中的女人,馬背上的英雄。山水畫還是初萌階段。

到了北宋,人物退場了,山水成了主體。

為什么北宋一開國就是偉大的山水畫豐碑《溪山行旅圖》,18歲的王希孟一出手就是《千里江山圖》,前無古人,后無來者。這自然基于隋唐五代山水題材繪畫的發展,然而同時我覺得這與前朝的文學孕育是分不開的。更精準地說,是文學中的美學與哲學鑄造了中國山水畫的高峰。中國山水畫的高峰也是中國繪畫史的高峰。在這個意義上,山水它不是一個美術,而是一個哲學。

中國人在山水中找到了世界,找到了靈魂上的皈依。

可以說,山水是中國人的塔希提島。

一

I00O多年過去了,山水畫或許會老,但山水不會。農耕時代過去了,神仙也下了山。山文學過去了,山繪畫也立定了豐碑。然而,人們心中江山不改。山一程,水一程。山山水水還在流淌。

畫家與文人在精神上還是棲息著一個山水世界。現代人對這一精神的源流該如何認領?除了回望,又當如何建樹?

一個人如果不是很有膽識,搞不好山水畫,估計還沒有畫出來,就被古人天大的本事碾壓了。李可染說“要用最大的力量打進去,用最大的勇氣打出來”,說的就是這個道理。很多人打是打進去了,就是出不來了。把山水畫搞得陳舊而陳腐,這應該不是山水畫的應有之義。而更多的人打都打不進去,那畫的就不是山水,連繪畫也不是了。

山水畫不是老人畫,它可以是青春活潑的。十八歲的《千里江山圖》老嗎?初畫出來的時候肯定是金碧輝煌、英氣十足,只是它承載著I00O年前的時空,又經過了1000多年,來到我們今人的面前,是老畫,但畫不老。

在不多的青春活潑的山水畫中,我見到了張喆的畫。

他的畫使我覺得,站在巨人的肩膀上,更要看重自己的眼光。

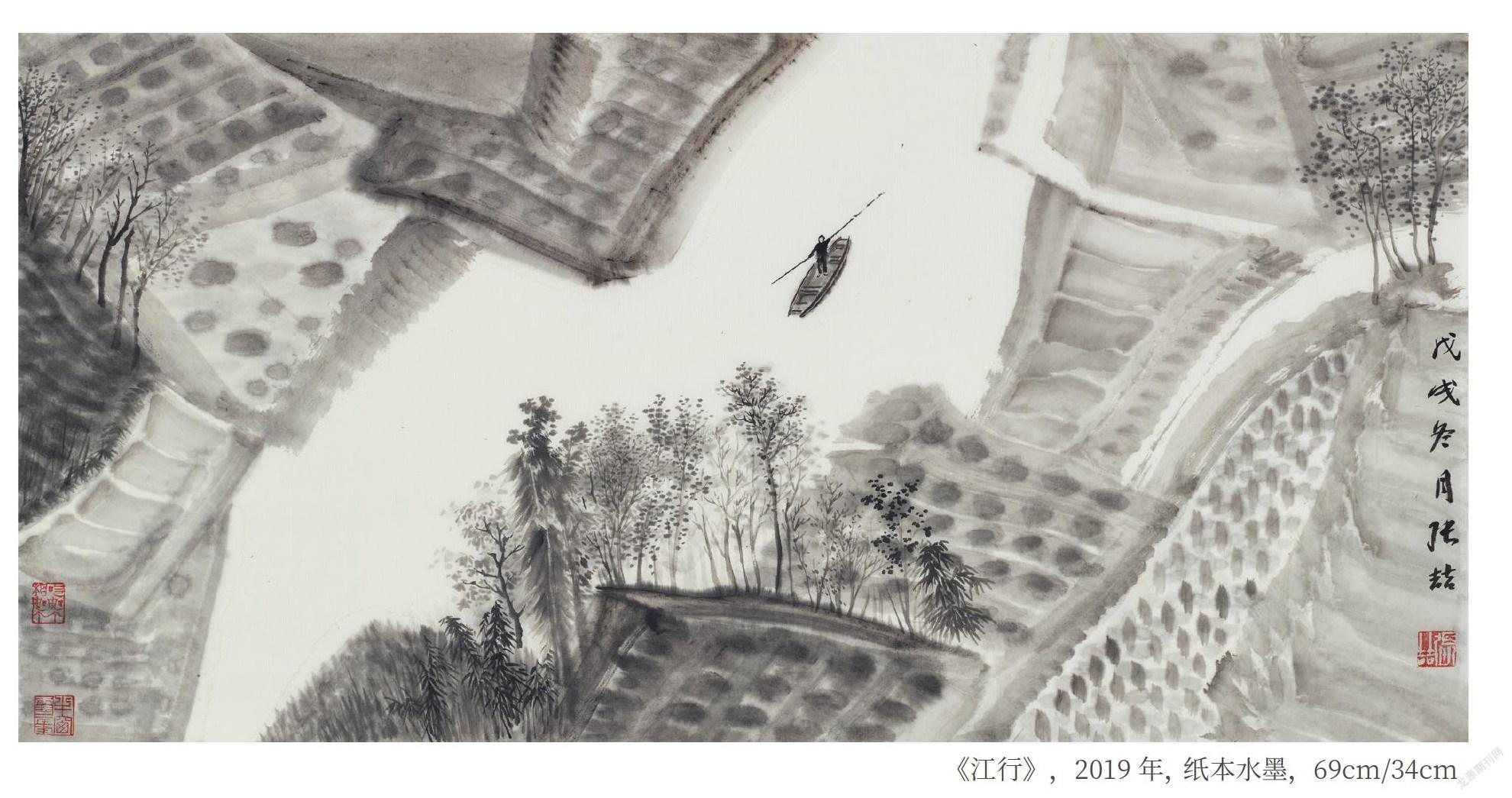

“兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來。”他的山是行進中的青山,正在進行時。一岸的山頭正在后退,另一岸的風景已迎面撲來了,人在船上夾岸而行,是動中生靜的藝術。只有在行進中,撲入眼簾的才是這樣險峻的角度,一個接一個的山頭,一個又一個的岸邊、水泊頭,人在其中暢行,有彎道超車、順水推舟的快感。

他的山又有云的氣質,忽聚散,忽離合,有孤獨行旅的況味在,孤獨而又愉快,好像一個人著急撐著船、去做一件快樂的事情。古人的畫安靜多,快樂不多。

他的山水有現代的速度,“山不轉水轉”,他是水不轉山轉,轉得飛起來。有時突然飛來一座山峰,卻一點也不突兀,兩相聳立、單峰矗立或是截一段山梁,都是意想不到的生動。

這個人的心里很快樂,心里有很濕潤的暖意,也有一座堅定屹立的青山在。

他把那些大山畫成了冊頁小景,我稱這是“一里江山”,是技術也是精神上、是時間也是空間上的一里江山。

二

過分依賴舊式典范只會徒增負擔,張喆的圖式應是個人風格的極簡主義了,在形成現在的圖式之前,我想他肯定也經歷了從吸收到提煉、由加法到減法的過程。

不知道他經過怎樣一番權衡,最后獲得了這種極簡的圖式。

看似簡單,卻十分真實,是大地上的真山水。

他依據大地上的真山水,以真實自然的內心訴求,擺脫了山水畫題材的圖像束縛——一方面,他有點把山水畫成出同,顯示出一種均衡的平面與開合關系,在現代圖式之上,巧妙融入了古代山水畫的意境和筆墨,產生了一種新鮮和意想不到的生趣。這些畫面總使我想起某一個春天的江南景象。另一方面,在很多作品中,他把山水變為一種抽象畫,突出整體感、塊狀感,使人想到殘山剩水這個詞,山水成為一種意象的象征。

總之,他的畫給人的感覺是跳出來了,既跳出了古人的程式,也跳出了古人的眼光。

前者是方法論,后者是對藝術的直覺。在方法論上,是對傳統元素的重新認知與提煉,而在眼光上,是對自己所見真實的把握。

時空不同,眼光不同。從前慢,古人行走在山水之間,一生也走不完幾座大山。而我們在今天,不僅可以用腳步丈量,還可以借助影像視頻去看大山大水,既看得到整體,也看得到“遠近高低各不同,只緣身在此山中”。

藝術之所以成立,就是在于它多大程度上凝結了生命的真實。

從眼睛到心,從心到筆端,有才能的畫家總是懂得去統一這種真實。

張喆做到了,他的筆下完全現代的新鮮的,是屬于他本人的。

三

行旅是中國山水畫的母題。從隋唐到宋,人從畫面上的主角變成一個裝飾——范寬的《溪山行旅圖》緩緩打開,如開國一般描述了一個宇宙,那座大山是碑一般的存在,莊嚴、肅穆,人變得很小很小,據說那個隱沒在岸坡上的人就是范寬。

再從宋到元,人在畫面上變得可有可無,這是中國人找到的人在世界上的位置。實則,張喆的畫也在這個脈絡上。

在他2019年一幅新作上,是早春堤岸上的耕田,田里的牛與河里撐篙的人形成某種對應。似乎是去年新栽的樹已長成窈窕身形,春風中,嫩葉初綻。水草早已一叢濃似一叢。又一個春天到來了。這是一個季節唇齒相依的大地,這是一個沒有沖突的自然世界。他抒寫的是人與自然的和諧相處。人與自然、與動物和諧共處,共同沐浴日月的照拂,共同構成天地間的旅人。

寫到這里我才發現,中國古代的神仙山水、哲學山水,從來不是張喆所追求的,真正觸動他的是中國的“市隱”觀。他借用這種思想,以一里之江山,完成了一個普通人可居隱的抒情漫游。