無創通氣在治療新生兒呼吸系統疾病中的應用效果

崔文姬

【摘要】目的:探討無創通氣在治療新生兒呼吸系統疾病中的應用效果。方法:選取我院兒科2013年1月-2019年8月收治的589例呼吸系統疾病患兒,根據不同治療分為2組,對照組(n=294)接受頭罩吸氧治療,觀察組(n=295)接受無創正壓通氣,對比兩組患兒治療前后血氣指標和臨床療效。結果:兩組患兒治療后血氣指標和臨床療效對比差異明顯(P<0.05)。結論:無創正壓通氣治療新生兒呼吸系統疾病效果顯著,值得臨床推廣。

【關鍵詞】新生兒;呼吸系統疾病;無創通氣

隨著近些年醫學技術的發展,極大的提高了早產兒存活率,但支氣管肺發育不良仍然是呼吸窘迫綜合征早產兒、超低出生體重兒主要肺部并發癥。以往臨床多采用有創通氣法、面罩吸氧法治療新生兒呼吸系統疾病,但效果不理想,無創通氣是指不經人工氣道通氣,能通過提高跨肺壓力來促進新生兒呼吸。本研究就探討其在新生兒呼吸系統疾病的效果。

1資料與方法

1.1一般資料

選取我院兒科2013年1月-2019年8月收治的589例呼吸系統疾病患兒,根據不同治療分為2組,對照組(n=294)接受頭罩吸氧治療,其中男153例,女141例;日齡0.5h-8d,平均(3.1±1.3)d;體重1621-2224g,平均(1952.7±263.5)g;疾病類型:93例毛細支氣管炎,118例支氣管炎,83例支氣管肺炎;觀察組(n=295)接受無創正壓通氣,其中男154例,女141例;日齡0.4h-8d,平均(3.1±1.4)d;體重1627-2221g,平均(1951.4±264.7)g;疾病類型:95例毛細支氣管炎,116例支氣管炎,83例支氣管肺炎;兩組新生兒一般資料對比無差異(P>0.05)。納入標準:(1)具備呼吸機治療指證;(2)無先天性畸形者;(3)患兒家屬均知情研究;(4)符合呼吸系統疾病診斷標準;排除標準:(1)振動排痰禁忌證者;(2)直系家屬存在慢性呼吸道疾病者;(3)胸壁疾病、上氣道損傷、梗阻者。

1.2方法

兩組患兒均接受肺表面活性物質、保暖、糾正水電解質紊亂、抗感染等常規治療,對照組接受頭罩吸氧治療,氧流量5-8L/min;觀察組再接受無創正壓通氣治療,氧流量5-7L/min,呼氣壓4-6cmH20,吸氣壓15-25cmH20,控制頻率25-40次/min。

1.3觀察指標

對比兩組患兒治療前后血氣指標[pH、氧飽和度(Sa02)、二氧化碳分壓(PaC02)、血氧分壓(Pa02)]和臨床療效。臨床療效:無效:臨床癥狀和體征無改善;一般:臨床癥狀和體征明顯改善,PaC02<50mmHg,SA0285-90%,Pa0250-70mmHg;有效:臨床癥狀和體征消失,PaC0235-45mmHg,Sa0290-98%,Pa0270-90mmHg。

1.4統計學處理

選用SPSS20.O統計學軟件,計數、計量資料以n(%)、(x±s)表示,x 2、t檢驗,設P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

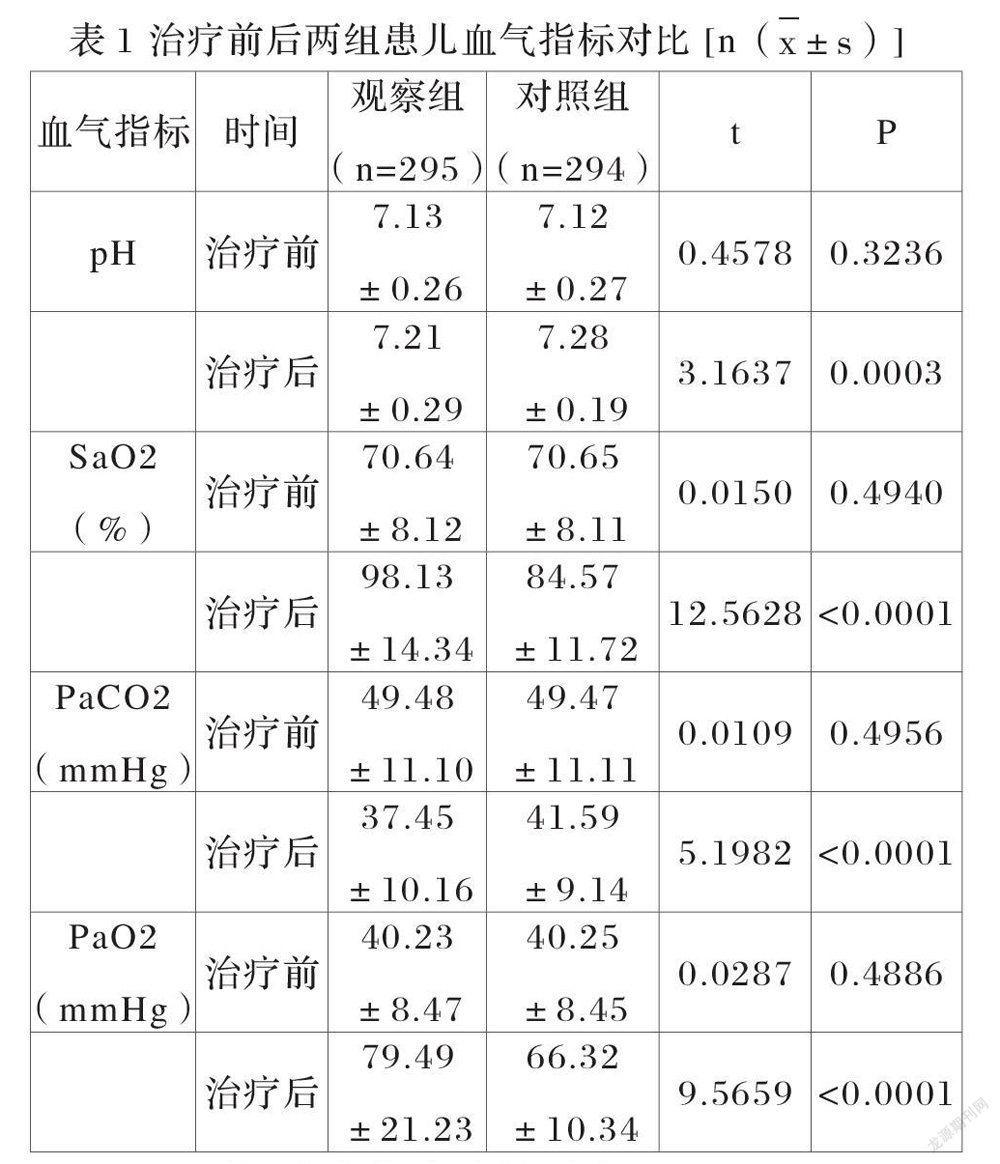

2.1治療前后兩組患兒血氣指標對比

治療后兩組患兒pH、SaO2、PaCO2、PaO2對比差異明顯(P<0.05)。表1。

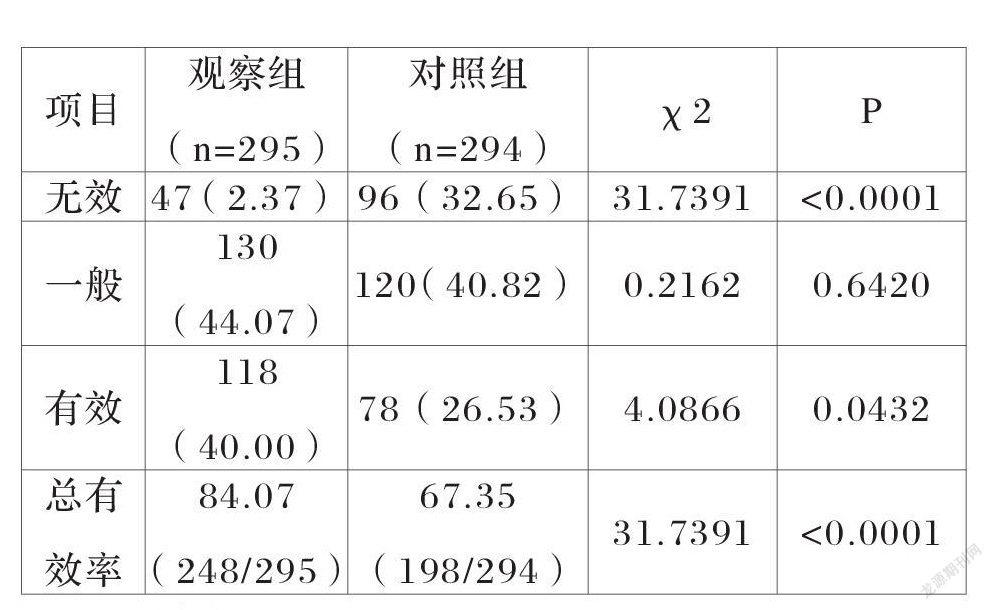

2.2兩組患兒臨床療效對比

兩組患兒臨床療效對比差異明顯(P<0.05)。表2。

表2兩組患兒臨床療效對比[n(%)]

3討論

新生兒呼吸系統疾病病情嚴重,可表現為發紺、呼吸困難、缺氧等癥狀,具有極高的病死率,及時緩解患兒臨床癥狀,對促進其預后改善意義重大。無創正壓通氣是指讓有主呼吸的新生兒在呼氣相時保持呼吸道正壓的一種技術,可消除氣道阻力,緩解缺氧狀態,排出CO2。無創正壓通氣技術自上世紀九十年代應用以來,其可行性和有效性已被臨床廣泛認可,張馨丹等人研究顯示,無創正壓通氣能降低呼吸系統疾病患兒通氣阻力,并能隨時調節維持呼吸末正壓,促進氣體交換,提高肺泡通氣量,降低呼吸肌負荷和耗氧,讓患兒能自主呼吸,并能調節混合氣體、濃度、溫度,促進肺換氣和肺通氣。結果顯示,兩組患兒治療后血氣指標和臨床療效對比差異明顯(P<0.05),說明無創通氣能有效改善血氣指標,糾正缺氧狀態。分析是無創正壓通氣可避免損傷患兒呼吸道黏膜,降低了肺感染、損傷,且操作簡便,本研究也證實了這一點,值得臨床推廣。