樁基開挖對鄰近樁基受力性狀的敏感性分析

黃武英

摘要:基坑開挖的卸荷會對周邊的土體產生影響,其中尤其需要關注的問題是土體側向移動對鄰近樁基的不利影響。伴隨著基坑的開挖,鄰近樁基將會產生側向位移以及附加應力和彎矩,嚴重的將使上層建筑產生破壞而無法使用。文章采用有限元軟件PLAXIS8.5模擬內支撐排樁支護的基坑開挖過程,分析基坑開挖時對臨近雙排樁基可能產生影響的因素,主要包括支護結構剛度、工程樁剛度以及樁基距離基坑開挖面距離,并利用正交試驗設計分析其影響大小。

關鍵詞:基坑開挖;數值模擬;樁基;相互作用

中圖分類號:U445.551 文獻標識碼:A DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2019.09.038

文章編號:1673-4874(2019)09-0133-04

0引言

隨著我國城市建設的發展,地下空間開發日益普遍,基坑工程逐漸朝著大、深、多的方向發展。基坑開挖使工體產生側向的移動對鄰近樁基影響較為顯著,基坑開挖使周邊土體產生水平向的位移,可能使鄰近樁基產生側向位移、附加應力和彎矩等,對樁基產生較大的危害,所以需要對基坑開挖時鄰近樁基的受力性狀進行分析。

目前,各國學者在基坑開挖對鄰近樁基的影響方面進行了許多研究。張陳蓉等采用簡化的兩階段方法對鄰近樁基進行了分析。杜金龍等基于彈塑性理論法和P-y曲線法,求出了基坑開挖對鄰近樁基的彈塑性解。梁發云等對被動單樁受軸向荷載作用進行了簡化,并對其耦合效應進行了分析。張愛軍等運用兩階段分析方法分析了基坑開挖對于臨近樁基的影響,但該簡化方法僅僅是對基坑開挖對鄰近樁基的影響機理和規律進行簡單的分析,沒有很好地解決復雜的工程地質條件下的問題.由于能考慮復雜地層情況、開挖工況以及支護結構的影響,數值分析已經成為基坑工程中較為可靠、有效的方法。

本文采用巖土工程有限元軟件PLAXIS 8.5對內支撐基坑開挖對鄰近樁基的形狀進行了二維模擬,并分析支護結構剛度、工程樁剛度以及樁基距離開挖面距離在不同程度下的影響,并利用正交試驗設計分析它們影響的顯著性。

1基坑概況與有限元模型

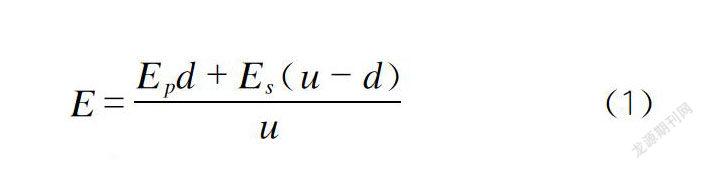

為將工程情況簡化,我們忽略縱向邊界的影響,在有限元當中將樁基設為板,并按下式換算樁的彈性模量:

式中:P——工;

s——樁;

u——相鄰樁中心距離;

d——樁徑。

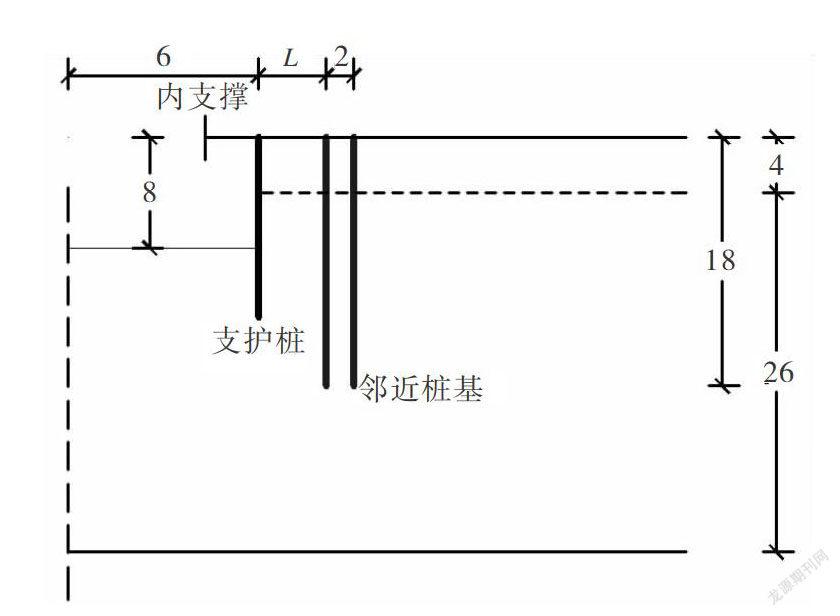

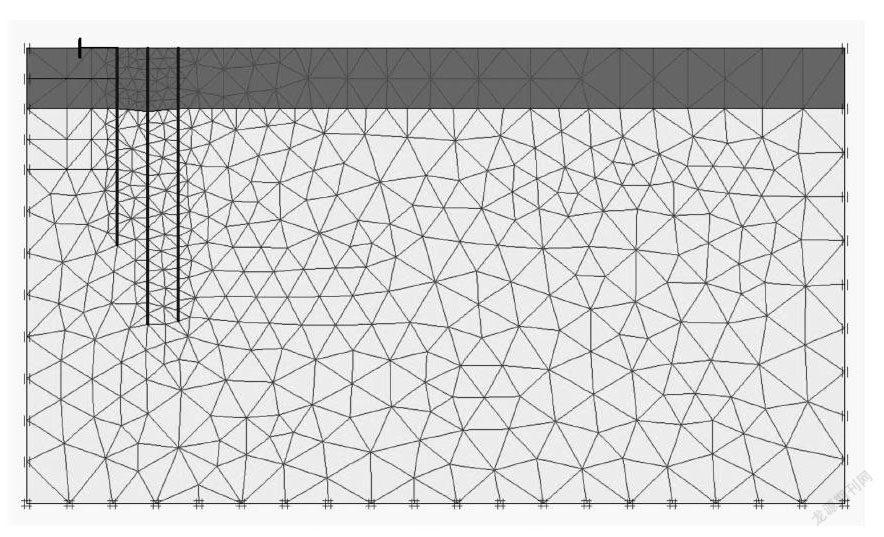

在有限元中,土體采用15節點三角形單元,支護結構采用3節點梁單元模擬。基坑長為12m,開挖深度為8m,上層為軟黏土(厚4m),下層為中密砂(厚26m)。兩工程樁樁長為18m,樁徑為0.8m,兩樁中心之間距離為2m,鄰近樁距離開挖面L。由于基坑剖面左右對稱,故僅取左半部分進行建模分析。分析模型示意圖如圖1所示。

圖2為利用PLAXIS所建立的有限元模型和劃分的網格。全局采用細的網格劃分,并對支護結構和工程樁的周邊進行局部加密網格劃分.將左右兩邊界采用水平向約束,底邊界采用固定約束。支護結構、工程樁以及內支撐均采用線彈性模型,工體采用摩爾-庫侖模型。支護結構兩側與工體之間的相互作用通過界面單元考慮對土體摩擦角的折減來實現。

2基本算例

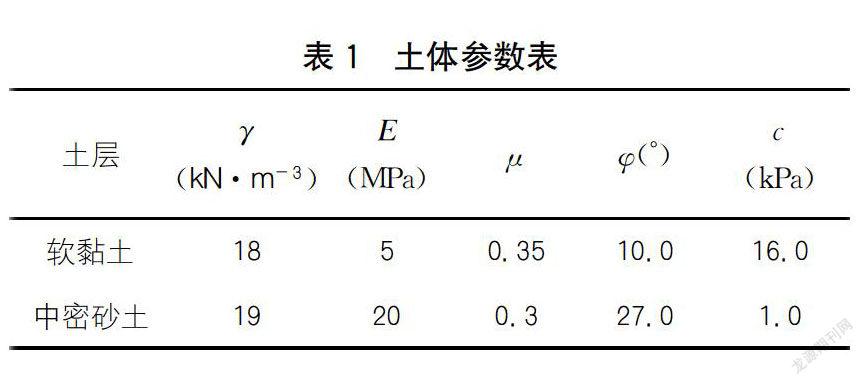

本文在基坑外圍設置雙排樁,樁頂無附加應力,分析不同開挖深度對臨近樁的影響。表1為土體參數。

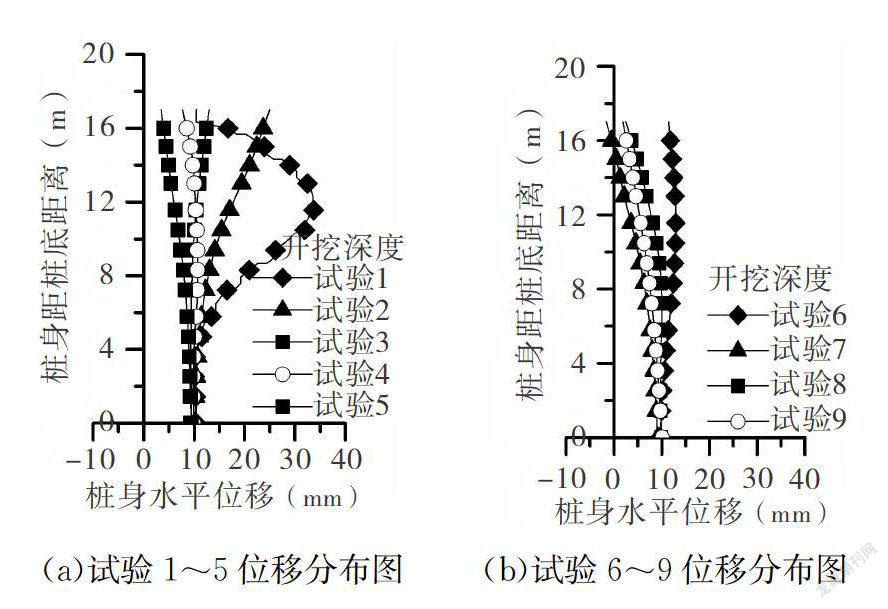

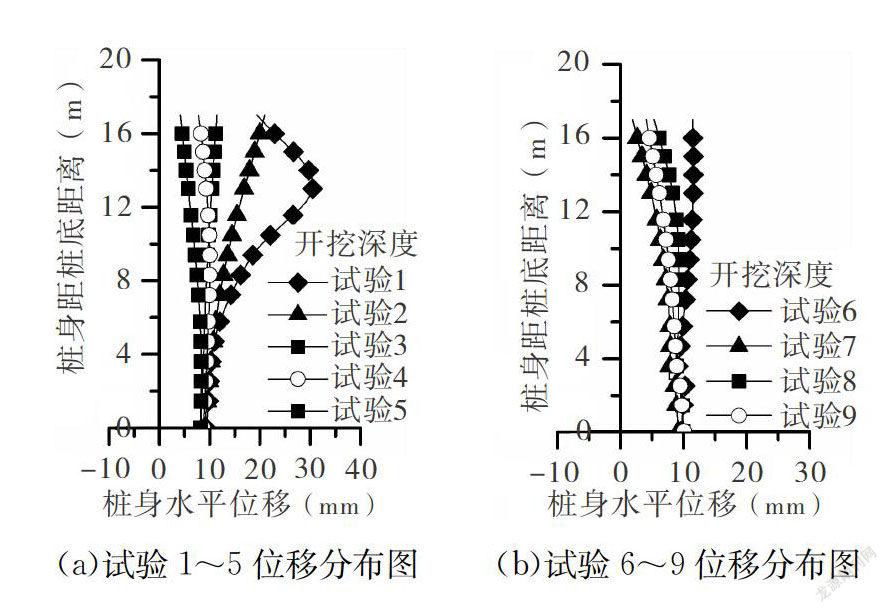

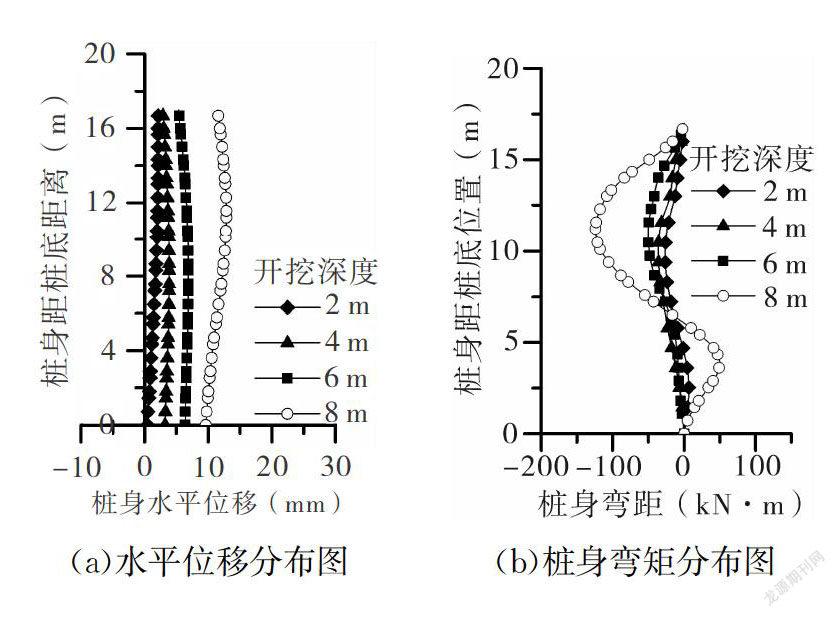

通過式(1)可得支護結構彈性模量剛度EI=200.0MN·m/m,鄰近工程樁的彈性模量剛度EI=1000.0MN·m/m,泊松比均為0.15,內支撐軸向剛度EA=2000MN/m,L=2.0m。開挖總共分為四個階段,每個階段開挖2m,內支撐在開挖2m時澆筑完成。圖3、圖4為雙排樁在4個不同的開挖階段樁身的水平位移和彎矩變化圖。圖3(α)、圖4(α)縱坐標為樁身位置,橫坐標為樁身水平位移,負值代表樁身向基坑方向運動,下同。圖3(b)、圖4(b)縱坐標為樁身位置,橫坐標為樁身彎矩,正值代表背離基坑一側的樁身受拉,下同。

從圖3中可以看出,兩工程樁的水平位移和彎矩隨著開挖深度的增大而增大。水平位移由于頂部內支撐的緣故,呈現中間大、上下部分較小的現象,水平位移最大值也隨開挖深度的增大而增大;彎矩變化呈現雙曲線變化的趨勢,最大彎矩出現的位置幾乎不隨開挖深度的改變而改變。

從圖4中可看出,在不同開挖深度的情況下,左右工程樁的水平位移大小和變化趨勢基本一致,彎矩變化趨勢與左工程樁基本一致,但是彎矩值卻相對減小很多。另外,樁身彎矩最大值出現的位置也不一樣,左工程樁最大彎矩出現的位置要比右工程樁高一些。

3正交試驗設計

3.1正交試驗設計理論

正交試驗設計就是從全面試驗中挑選出部分具有“均勻、整齊”特點的代表性點進行試驗。正交試驗的工具是正交表,因素所處的不同狀態為水平。正交表記為L(r× r×…×r),n為行數,表示試驗次數;m為列數,即試驗最多的因素個數。當r=r=…=r=r時,通常將正交表記為L(r)。

采用極差分析方法計算極差R(j=1,2,…,m)。假設X為第i個因素的第i水平值;Y為X對應的試驗值,在X下做n次試驗得到的n個結果,記為Q(k=1,2,…,n),則有:

通過對極差R的排序,確定影響樁基受力性狀的主導影響因素。

3.2 試驗設計

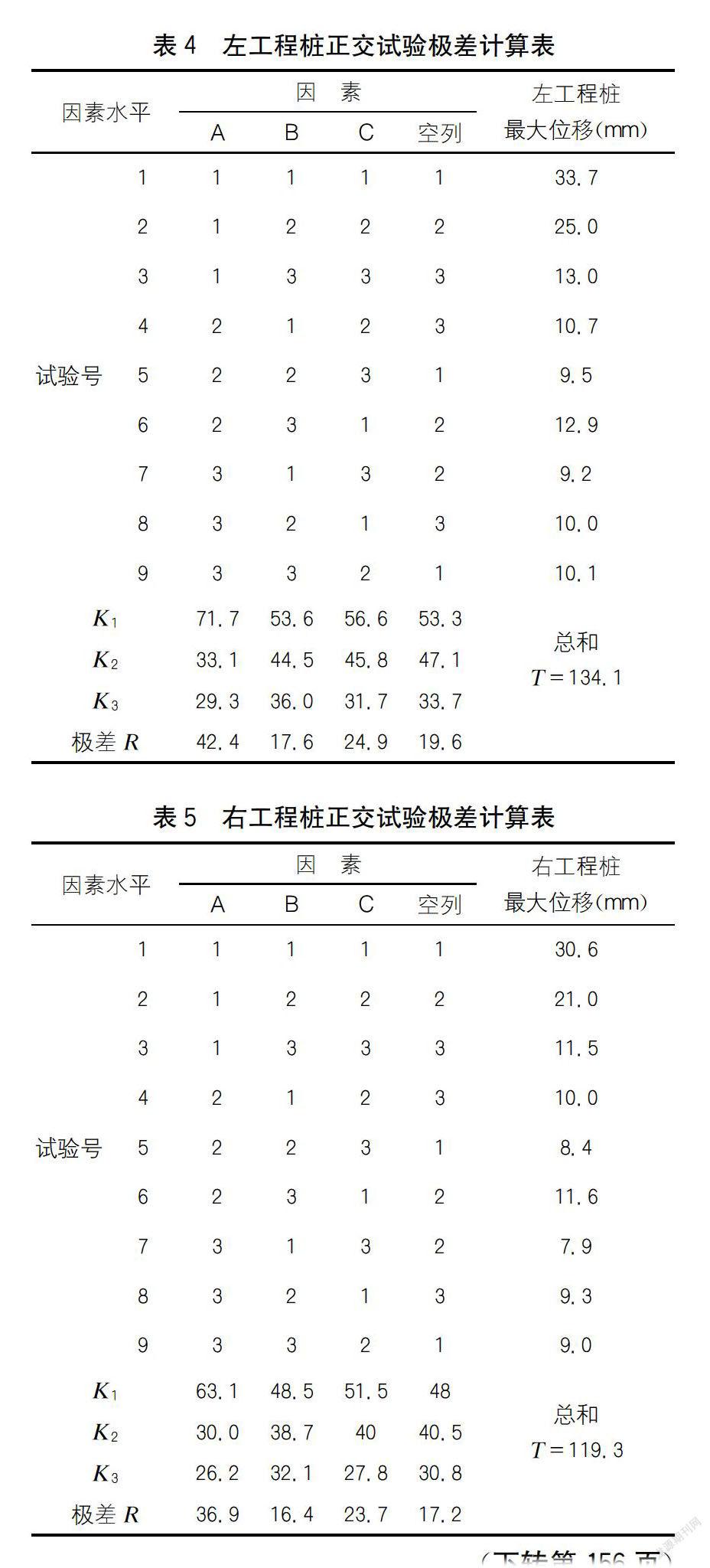

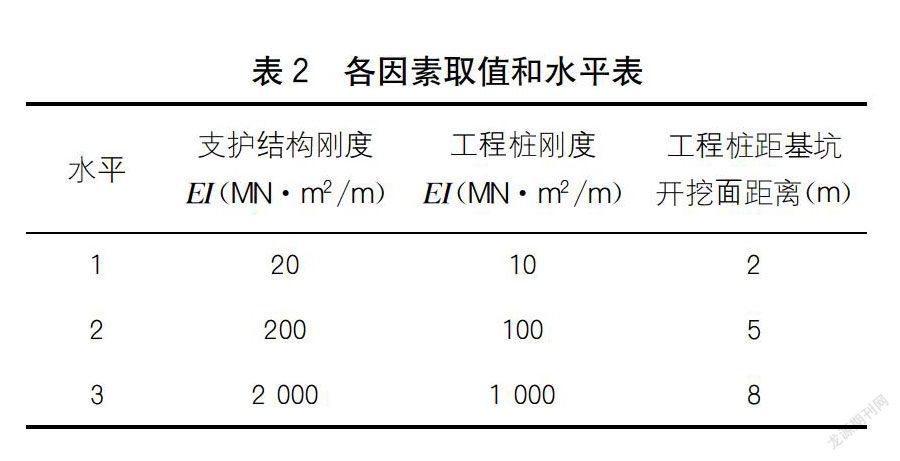

本文主要分析支護結構剛度、工程樁剛度以及工程樁距基坑開挖面距離的影響。以這3個因素,每個因素取3個水平,制作正交表,計算3個因素的極差。參數取值范圍和因素水平見表2。

由上文的因素個數及其水平數,選定最接近的正交表L(3),設計如表3的表頭和試驗安排,其中A為支護結構剛度,B為工程樁剛度,C為工程樁距離基坑開挖面距離,下文的樁基最大位移將分為工程樁左排樁和右排樁最大位移。

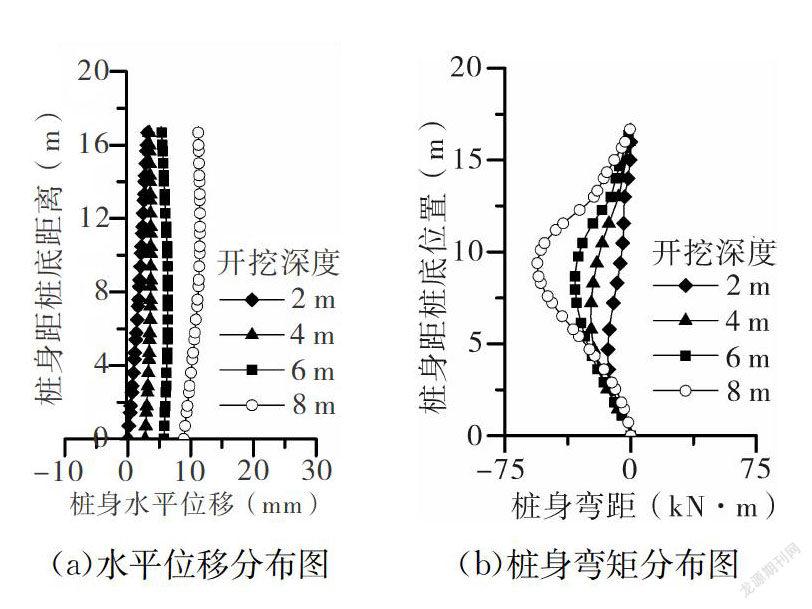

根據上述正交試驗設計,將三個影響因素的不同水平按照試驗設計進行模擬,并得出工程樁左、右排樁的最大水平位移和樁身位移曲線。見圖5-6。

4試驗結果分析

4.1試驗結果分析

從所得工程樁水平位移分布圖可看出,兩工程樁的水平位移變化很接近,左工程樁的水平位移稍大一些。

將試驗1-3、試驗4-6、試驗7-9進行對比,分析工程樁剛度變化對樁的性狀的影響,可發現工程樁剛度不同時,基坑開挖時鄰近土體的變形場是不同的。兩工程樁的樁身水平位移曲線剛開始呈中上部鼓脹型曲線,隨著工程樁剛度的增加,慢慢變成底部鼓脹型。在試驗1中,就最大位移而言,開挖8m時左工程樁最大位移達到33.7mm,右工程樁達30.6mm。工程樁剛度達到200。(MN·m/m)后,在試驗7-9中,左工程樁的最大位移達到10.1mm,右工程樁達到7.9mm。由此可得出,工程樁剛度越大,工程樁的水平位移越小,當工程樁剛度達到某一程度時,對工程樁的影響可忽略不計,但如果工程樁的剛度過小,將使鄰近工程樁產生較大的位移。可見,工程樁的剛度是一個非常重要的影響因素。

將試驗1、4、7和試驗2、5、8以及試驗3、6、9進行對比,分析支護結構剛度變化對工程樁性狀的影響,可發現在工程樁剛度一定,支護結構剛度不同時,兩工程樁從中部鼓脹型的曲線變成上部鼓脹型,且兩工程樁的最大位移越來越小。樁身彈性模量相對較小時,形狀類似于柔性柱,最大的位移并不是出現在樁頭處,而是出現在樁的中上部。樁的彈性模量相對較大時,樁身位移基本呈線性變化。支護結構的剛度越大,工程樁的最大位移越接近樁底,且樁底的最大位移基本都在10mm左右.

將試驗1、6、8和試驗2、4、9以及試驗3、5、7進行對比分析,樁身水平位移在工程樁剛度增大,而工程樁距基坑開挖面距離減小時,工程樁中上部水平位移減小,可見工程樁剛度對工程樁水平位移的影響比工程樁距基坑開挖面距離的影響要小。在工程樁剛度一定時,當支護結構剛度增大而工程樁距基坑開挖面距離減小時,工程樁水平位移減小,可見支護結構剛度對工程樁水平位移的影響比工程樁距基坑開挖面距離的影響要大。

4.2 正交試驗極差分析

根據表4-5,極差A>C>8,因此可得出支護結構剛度增加對工程樁水平位移的影響要大于工程樁距基坑開挖面的距離;而基坑距離開挖面的距離對工程樁水平位移的影響又要大于工程樁剛度的影響。此外,從以上兩表還可以看出,工程樁水平位移隨著支護結構剛度、工程樁剛度以及工程樁距基坑開挖面距離的增大而減小,三者都起著積極作用。空列的極差要大于工程樁剛度的極差,可見另有其他未考慮的因素要比工程樁剛度的影響更大。

5 結語

本文采用有限元軟件Ploxis 8.5分析了內支撐基坑開挖對鄰近工程樁的影響,分別研究雙排樁在不同影響因素下水平位移的情況,可得到以下結論:

(1)隨著開挖深度的增加,鄰近工程樁產生的水平位移和彎矩增大。在基本算例的情況下,鄰近工程樁的最大水平位移和最大彎矩出現在中上部。兩工程樁水平位移相差不大,但彎矩相差很大。

(2)當支護結構剛度、工程樁剛度以及工程樁距基坑開挖面距離變化時,工程樁所產生的水平位移將發生變化。工程樁水平位移隨三者的增大均呈現減小的趨勢,可見三個因素的增大都起著積極作用.

(3)由正交試驗結果可得出,在影響的顯著性方面,支護結構剛度的影響要大干工程樁距基坑開挖面距離的影響;而工程樁距基坑開挖面距離的影響要大于工程樁剛度的影響。

(4)由于空列的極差大干工程樁剛度的極差,因此有其他本文未考慮的因素對工程樁水平位移的影響要比工程樁剛度的影響大。