檔案創意文化服務在數字記憶建構中的功能與實現方法

龍家慶

摘要:文章以“數字記憶建構”為邏輯主線,闡述了檔案創意文化服務在豐富數字記憶理論內涵、拓展數字記憶實踐方式、增強數字記憶能動構建、強化數字記憶參與效能方面的功能價值。并結合數字時代與用戶需求特點,提出了具體實現方法:利用新媒體平臺開展個性化服務,增強檔案資源知識聚合程度,多維立體地呈現數字記憶,借助用戶畫像開展精準服務,激活檔案創意展演的藝術體驗感。

關鍵詞:檔案創意文化;數字記憶;檔案機構;藝術體驗

分類號:G273.5

The Function and Implementation Method of Archive Creative Culture Service in Digital Memory Construction

Long Jiaqing

(School of Information Resource Management of Renmin University of China, Beijing, l00872)

Abstract:The paper takes "Digital Memory Construction" as the main logic and expounds the functional value of archives creative culture service in enriching the theoretical connotation of digital memory,expanding the practice mode of digital memory,enhancing the active construction of digital memory,and strengthening the participation efficiency of digital memory.Then combined with the characteristics of the digital age and user needs, specific implementations are proposed: Using the new media platform to carry out personalized services, enhancing the degree of knowledge aggregation of archival resources, presenting digital memories in multiple dimensions, performing precise services with user portrait, and activating the artistic experience of archival creative performances.

Keywords:ArchiveCreativeCulture; DigitalMemory; Archives; ArtisticExperience

近年來,許多檔案機構積極構建和展示數字記憶,提供多樣化創新性的檔案文化服務,靈活地再現了檔案資源中所蘊含的歷史場景、民族文化和國家記憶。檔案創意文化服務實踐,能夠不斷深化“數字記憶”理論內核,增進社會公眾對檔案管理服務轉型升級的理解。同時,數字記憶理念及工具為檔案創意文化服務的方法提供支撐,解決“如何開展”(How)的具體問題。在這一雙向互動的過程中,檔案創意文化服務在數字記憶建構中的功能得以彰顯,為今后檔案創新服務積累了經驗。

1理論基礎與實踐回顧

檔案創意文化服務結合數字記憶的理念與特點,可以為公民提供更為優質的檔案服務。文章通過分析檔案創意文化服務和數字記憶的內涵,透視兩者發展背景,尋求檔案資源發掘切入點。

1.1檔案創意文化服務概況

檔案創意文化服務是以文化創意產業和檔案公共文化服務為背景,推廣創新型檔案管理方式、傳承檔案文化為執行目的,依托館藏資源開展的服務實踐。[1][2][3]筆者認為這既是創意服務的踐行,更是檔案文化的闡釋,其通過開放性、發散性、解構性、探索性的創意服務方式,深入挖掘檔案信息、聚合檔案知識、傳承檔案記憶。[4]近年來,該領域備受國內外關注:(1)從概念討論來看,國外基于文化政策、教育推廣等視角,以“archiv*+creative/cultural”等組配詞出現;國內則以檔案資源開發、創意服務實踐或文化產業等為背景,常以“檔案文創”“檔案創意開發”“檔案文化產品”等詞涌現;(2)從研究歷程來看,大致劃分為文化創意產業、檔案文化產業、檔案文創產品研發三個階段(王玉玨等,2017),并深入分析檔案文創產品開發現狀(王貞等,2015);(3)從研究范疇來看,包括檔案多元論(李子林,2017)、知識管理(宋懿,2017)、檔案傳播影響力(蘇君華,2018)、中外人文交流(楊太陽,2017)等;(4)從服務環境氛圍來看,檔案創意服務納入文化創新領域,ICA2014年會以“檔案與文化產業”(Archives and Culture Industries)為主題,討論了檔案文化價值與創意開發、檔案遺產與創意產業等議題。[5]綜上,檔案創意文化服務是擴大檔案文化社會影響力與國際傳播能力的重要探索。

檔案創意文化服務實踐,不僅推動了檔案機構在公共文化服務中的定位[6],探索了檔案創意服務的跨界合作[7],還落實于各類“城鄉記憶工程”建設中。實踐形式包括法國“內容價值驅動型”(Anne Rousseau,2014)、瑞典“檔案遺產效益推動型”(Lennart Ploom,2014)、美國“市場環境互動型”(National Archival Foundation Report,2016)、英國“檔案教育先導型”(Malak,2016)。其行動不再滯留于簡單印制“檔案紋樣”,而愈發重視數字記憶背景下檔案資源的價值挖掘。

1.2數字記憶理論與實踐概述

數字記憶是社會記憶研究的深刻發展,檔案學領域將其視為檔案記憶觀的延伸,即基于建構集體記憶和檔案資源觀視角,認為真實豐富的數字檔案資源為數字記憶提供支撐,守護著人類精神文明。[8]也有學者將檔案館及檔案工作的新變革視為數字記憶的管理,認為建設數字檔案館是數字記憶工程的重要構件。[9]另外,檔案、檔案工作及檔案工作者是數字記憶建構的重要組成部分,符合數字記憶實踐的特點。

在實踐進展中,數字記憶首先重點關注人類文明與國家歷史的保護與傳承,文獻整理、檔案保護、古籍修復、手稿釋讀等都是數字記憶的建構對象。例如“佛羅里達記憶工程”源自該州檔案館,將30余萬件藏品分為多鏈接單元,展現豐富的民俗文化、教育評估與社區印象。[10]其次,參與數字記憶建構的主體包括了檔案館及其工作者。這與數字記憶的根基密不可分——記憶建構是人類參與社會實踐的痕跡留存和自我確認的行為方式,而檔案工作者正是歷史場景重塑的確認者。再次,數字記憶建構也有對檔案創意文化服務的訴求。檔案創意文化服務可以為展示歷史記憶、數字場景和檔案文化提供路徑,為數字記憶建構帶來實踐啟示。它們通常運用虛擬技術、多媒體技術、媒介交互APP、數字網絡平臺等開展數字資源的重構,為數字記憶喚醒創造真實可觸的情境。

2檔案創意文化服務在數字記憶建構中的功能

米歇爾·福柯(Michel Foucault)認為歷史是上千年的和集體的記憶的證明,記憶則依賴于物質的檔案文獻,重新觸發對自身過去事件的新鮮感。[11]檔案創意文化服務,在追溯歷史文明和創造數字時代成果中,實現了對數字記憶的全新闡釋及理性建構,并發揮了重要功能。

2.1弘揚公共服務意識,豐富了數字記憶的理論內涵

國家檔案局印發《2019年全國檔案宣傳工作要點》,提出“推動檔案事業發展,做到穩中求進、守正創新,唱響主旋律、壯大正能量”。檔案創意文化服務的有力推進,順應了公共文化服務的導向,契合了公眾對檔案優質服務的需求。同時,傳統記憶的語態方式逐漸演變為“數字記憶”,并與社會記憶理論、檔案記憶觀相交疊,為檔案資源開發提供建設指南。其記憶傳承方式能夠在跨時空和跨群體的數字情境中體現,這與檔案創意文化服務的實現途徑密不可分,并深化數字記憶的理論內涵。即驗證了數字記憶不僅具有數字化色彩,還是動態、多維集成的;將網絡空間作為人類活動的輔佐工具,使得個體的感知、經驗、知識等向數字空間匯流聚合,成為擁有海量數據的存儲機體和記憶集體。[12]

2.2創新檔案管理流程,拓展了數字記憶的實踐方式

檔案作為記錄歷史文明與社會實踐的載體、媒介、證明,是記憶場景重構的資源基礎,而檔案創意文化服務則是從實踐角度創新傳統管理流程、踐行數字記憶建構。一方面,盤活了傳統檔案管理的業務環節,為數字記憶融入檔案管理提供契機。越來越多的檔案館增設了“公眾參與著錄”“檔案志愿服務”等業務,為檔案資料征集、檔案元數據著錄建言獻策,激活群眾的檔案建構意識。例如,美國國家檔案館利用融合多媒體技術和歷史地理信息的“歷史釘”(Historypin)網站平臺,邀請公眾上傳與地理位置相關的老照片數字資源。另一方面,重視全流程管理,并以項目制將檔案管理各環節串聯起來。如馮惠玲團隊倡導建設“中國記憶”數字資源庫,系統框架涉及基礎設施、應用平臺、數據安全體系、技術標準控制、特色服務展示等,這一構想不僅有助于增益國家文化軟實力,還有利于增強民族、公民的身份認同感。[13]

2.3促進文化產業發展,增強了數字記憶的能動建構

文化創意產業是國民經濟與文化發展的趨勢之一,2015年聯合國教科文組織發布《文化時代:首張全球文化創意產業地圖》,提到文化創意產業漸趨成為國家的戰略性資產。它是社會主義市場經濟蓬勃發展過程中的探索,也是檔案機構職能改革討論議題之一,這為數字記憶實踐提供良好環境。此外,檔案創意文化服務是檔案機構對數字記憶的選擇性開發、能動性建構。南非檔案學家哈里斯(Harris)認為,檔案館不僅是對現實的觀照,還是建構個人或集體發展歷程的動態平臺,更是現有權力關系迭換與調整的工具。[14]正如美國國家檔案館紀念品商店,展示不同尺寸的《獨立宣言》《權利法案》復制件,并嵌入書籍、賀卡、U盤等各式檔案文化產品,精巧構思背后傳遞的是其民族理念與國家能量。

2.4推動科研一體融合,強化了數字記憶的參與效能

檔案創意服務的探索,離不開數字記憶理念與技術的支撐,同樣也促進了數字記憶的螺旋式發展。它具有檔案承載歷史、見證文明的效能,在與數字記憶的互動中,實現“產—學—研”一體融合。一方面,檔案創意文化服務善用各類數字工具與技術,打造數字記憶的宮殿。例如“加里波第與意大利統一運動檔案”(The Garibaldi & the Risorgimento Archive)項目將傳統歷史檔案與影像創作融合,實現數字記憶的跨時代溝通;蘇州古橋可視化云端建檔開發項目集中采集古橋檔案,致力于打造檔案化、網絡化、可視化的3D模型。[15]另一方面,檔案創意文化開發為數字記憶實現提供創新領域,并體現于各類“數字記憶項目”中。譬如,全國高校檔案學專業大學生課外科技作品競賽涌現了許多鮮活的創意,以中國人民大學為例,其作品基于OPT數據模型和數字人文技術,實現《魯迅日記》原稿中地點、人物、時空等元素關聯。

3檔案創意文化服務在數字記憶建構中的實現方式

為獲取數字記憶建構的全新體驗,創意開發需要重點發掘特色檔案資源,利用數字人文技術和社會化網絡組織,滿足數字時代檔案用戶的不同需求。

3.1個性化導向:利用新媒體平臺提供特色創意服務

當前檔案創意文化服務主要利用網絡社交媒體、智能檢索一體化機器等工具展開服務。個性化導向有兩個要素:一是用戶選擇并獲取個性化檔案服務,二是向用戶提供個性化服務內容。

新媒體平臺作為數字記憶的形成場域,其呈現的趣味信息或歸檔環節都是引人入勝的。

首先,做好新媒體平臺的“開源”工作,疏通用戶溝通渠道。美國國家檔案與文件署(NARA)應用Web2.0技術,設立網站“溝通”欄目,并鏈接國家檔案館、總統圖書館等平臺,此外開通的平臺還包括Blog、Facebook、Flickr、Giphy、Foursquare等。

其次,優化新媒體平臺的交互方式,提高創意服務的用戶體驗感。個性化新媒體服務需要兼顧檔案用戶接收信息的友好界面,如根據語言、民族、年齡、視力差別,在使用媒體設備時自動提醒頁面切換,減少用戶更改設置耗時。尤其是在檔案查閱環節,應當充分發揮新媒體平臺簡潔、直觀、能耗低的優勢,改善手續繁雜、信息重復核對狀況,如2019年江西省檔案館通過“支付寶”平臺預約查檔,為檔案用戶提供個性化的便捷服務。

最后,借助新媒體平臺提供貼近民生、關注個體的檔案信息,這也符合數字記憶記錄人民記憶的宗旨。澳大利亞國家檔案館重視民族歷史和個人記憶,開創“探索你我家族史”“你心目中的家庭檔案”“移民漂泊記憶”等專欄,不斷喚醒數字時代下個人的記憶。[16]另外,西方檔案學者和文化遺產工作者在開展創意文化服務時,也會兼顧社會弱勢群體或邊緣人群的數字記憶。譬如,加拿大國家圖書檔案館投資150萬美元執行文獻遺產社群項目(DHCP),通過解讀敘述同性戀、戰爭難民、異教徒檔案故事,維護國家歷史記憶的完整[17];我國近年也逐漸關注農民工、慰安婦、留守兒童、抗戰老兵等特殊群體的數字記憶建構。

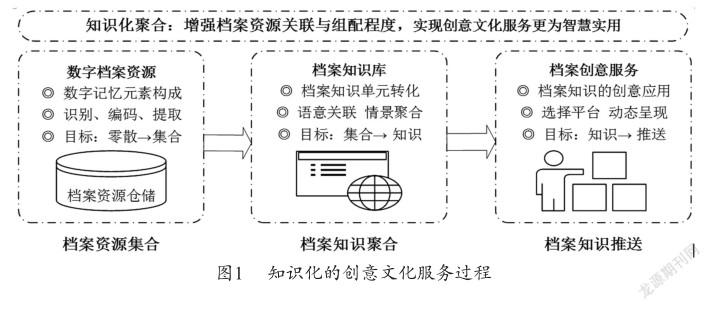

3.2知識化聚合:增強檔案資源關聯與組配程度

檔案資源具有原始記錄、憑證、情感觸發等價值,是公眾獲取知識的來源,是數字記憶的重要構成。因而,檔案創意文化開發關注其知識層面的挖掘顯得尤為重要,實現檔案資源向集成、科學、聚合的知識庫轉化。檔案知識化聚合是指檔案知識單元遵循一定的邏輯關聯重新組配,形成用戶感興趣、高聚合度、強關聯性的新知識集合。[18]開展知識化的檔案創意文化服務包括三個過程(見圖1)。

具體程序有:一是零散的檔案資源轉化為集合的檔案單元。對數字檔案信息進行對應的知識抽取,用符號、編碼、序列等進行規范標識,存入檔案知識庫。二是對檔案知識單元進行識別、提取與組配。對多種載體形式的集合進行知識化處理、檔案知識集合內部聚合、與外部其他知識間的識別或融合,例如在技術密鑰許可和機構認證下相關數字資源的交流重組。三是將聚合后的檔案知識推送給公眾。張斌等[19]擬從檔案知識發現、檔案知識存儲及檢索、檔案知識定制與推送等方面,構建基于檔案知識庫的檔案知識服務模型,向公眾呈現檔案知識。四是避免“材料堆積”形式,注重知識的分析、實用性。如利用知識圖譜繪制工具CiteSpaceⅡ、Ucinet、Vosviewer及Biobexcel對已有檔案研究材料進行可視化解讀。

3.3立體化呈現:多維敘事地描述數字記憶

敘事方法運用于創意服務,能實現檔案文化價值,講好國家檔案故事。過去通過文字敘事的方式,提取其中的歷史故事或引證案例來描繪事件,以“文字+印刷”媒介為主。而數字媒體逐漸取代單維敘述方法,以圖文并茂、聲像結合、角色扮演、情感交融的多維敘事方法,成為描述數字記憶的主流敘事方法。具體要素包括:一是提取檔案事件,按照不同題材分類,將繁雜的檔案資料按線性編排,豐富敘事源頭。二是選定敘事維度,重構敘事場景。使動靜態、橫縱視角相互補充,形成對檔案展品和展覽主題敘事的立體詮釋;輔助的敘事元素包括空間布局、視覺光影、多媒體技術、形態語言等展示手段。三是交互參與的多維嵌入。數字敘事(Digital Storytelling,DS)突破傳統平面敘事的單調,將動態音視頻、腳本等以非線性形式展開敘事。互動形式有游戲互動、接觸介質、增強虛擬體驗等,如湖北大學“檔案保護大作戰游戲”通過3D引擎技術、角色塑造、場景視覺移動等,使游戲體驗者可以獲得檔案竊蠹、煙草甲等殺滅防治方法。四是通過多維敘事手段,傳承悠久歷史文明或傳遞正確社會價值觀念。歷史檔案類紀錄片《鄭和下西洋》《大國崛起》基于各種檔案資料,重構歷史場景與數字記憶,制作背后是生生不息的民族精神和勇于開拓的情感。

3.4精準化開發:深入利用檔案用戶畫像

隨著大眾不斷接觸網絡信息服務,在每一次“觸網”時會留下個體的“痕跡”,而數字記憶的喚醒需要對這些記錄進行整合、分析與再傳播。檔案創意文化服務實踐需要更好地認識用戶特征、興趣愛好,發現檔案創意服務的實施規律與組織方法,有針對性地對不同檔案用戶人群提供精準服務,嵌入“用戶畫像”的方法。用戶畫像是指通過用戶數據的收集,提煉出用戶的標簽,包括了用戶的行為屬性、社交網絡、心理特征、興趣愛好等,由此構建精準的用戶畫像[20],這符合數字記憶視閾下檔案創意文化服務的精準化開發。

檔案創意文化服務的精準化取向,應當貫穿服務實施始終。第一,關注創意來源的信息獲取與分析,即檔案用戶畫像的關鍵元素。用戶的個體需求特征通常來自于檔案部門網站、檔案社交媒體平臺問卷、線下實體檔案館服務建議、集成服務管理系統。包括了基本信息、社會關系網絡、拓展內容,如服務需要、服務評價、反饋與建議等。第二,根據數據分析結果,預測檔案創意開發方向。針對用戶個體,提煉用戶標簽,解讀用戶的真實需求,結合用戶畫像技術實現個性化檢索、推薦和用戶行為預測;針對用戶群體,通過軟件分析或人工選擇對用戶數據展開清洗、檔案需求的詞頻統計,整合出開發的趨勢和熱點領域。第三,精準化開發需要保持創意導向的時效性和動態性。由于獲取檔案用戶利用需求的方式與層次不盡相同,需要不斷對用戶需求展開調研,以便修正或更新畫像內容。第四,在開展精準信息捕獲及應用時,要加強檔案用戶的個人隱私保護,減少信息泄露風險。

3.5藝術化創作:激活檔案展演方式的體驗感

藝術化的創意服務能夠滿足檔案用戶的審美需求、休閑娛樂和新奇認知。通常借助影視傳媒、視覺搜索、光影技術、DIY原創等,渲染藝術審美的氛圍,進而改善用戶對檔案工作的刻板印象。在方法層面,為檔案服務發展提供了藝術傳播服務這一方向,并且融入其他常用方法中;在行為層面,藝術化展演方式能潛移默化地提高公眾參與檔案服務的積極性,增強與檔案館等服務機構的溝通;在情感層面,觸發用戶的檔案認知和情感認同,最終喚醒數字記憶。

具體分為虛擬視聽界面和實體檔案展演兩大類。第一類,線上的場景再現,以檔案類影視傳媒為代表。影視傳媒主要是突破時空局限,將藝術化的檔案資源搬上熒幕,譬如基于檔案元素的電影題材。國際檔案理事會專業協會處(SPA)將于2019年ICA年會期間舉辦“第二屆檔案與文件管理電影節”,展示檔案在民主社會和數字時代管理的重要性。另外,基于檔案題材的綜藝節目,如《國家寶藏》《見字如面》《經典永流傳》等,將檔案資料中的國家歷史、名人軼事、詩詞歌賦與現代娛樂元素結合,帶來了藝術視聽盛宴。第二類,線下檔案展覽創新設計,以檔案類交互展覽為典型。例如,美國國家檔案館于2015年舉辦“探索美國餐飲文化歷史”的巡展活動,子活動包括紀錄片微視頻拍攝、通信論壇、動漫展演、交互游戲等,展現出美國國家檔案館館藏貼近公民生活的創意元素。[21]

在數字記憶結合檔案創意文化的探索方面,我國檔案院校已有實踐。中國人民大學“數字記憶厚重人才成長支持計劃”充分利用中國第一個大型區域內數字記憶項目——“北京城市記憶”數字資源平臺,打造了頗具特色的檔案創意項目,如中國傳統紋樣“Pattern Collectors”APP,通過收集紋樣碎片的趣味方式展示中國紋樣文化,用戶能創建自己的紋樣并生成電子賀卡分享;“北京童謠”小組成員,與曲藝人、四海孔子書院合作錄制一系列童謠資源,設計成H5小游戲,實現對北京童謠的娛教化保護與傳承。[22]總之,檔案創意文化服務可借助光影渲染、數字多媒體、手繪創作等,將嚴肅的檔案印象轉化為貼近民生的形象,為數字記憶的存檔留下印跡。

*本文系國家社會科學基金重大項目“歷史文化村鎮數字化保護與傳承:理論、方法與應用”(項目編號:16ZD158)階段性研究成果。

注釋與參考文獻

[1][4]當前學界對“檔案創意文化服務”概念尚未統一,其與主流的“檔案文化創意服務”內涵一致,但在理解上有兩處差異:一是創意經濟驅動背景下,主動盤活“創意型”公眾服務;二是單元詞組配上,“檔案創意”側重于檔案(資源)、檔案館、檔案工作者等直接調動創意開發,并踐行于文化服務之中;后者則是“檔案”與“文化創意服務”的組配,旨在檔案領域開展的文化創意服務。

[2]王玉玨.檔案文化創意服務的理論與實踐[M].武漢:武漢大學出版社,2017:1-2+5-13.

[3]許靜嫻.創意經濟背景下的檔案文化產品開發[D].北京:中國人民大學,2018:3-15.

[5]黃霄羽.2014年國際檔案界回眸[J].中國檔案,2015(2): 70-73.

[6]王玉玨,周協英.檔案文化創意服務的研究進展[J].中國檔案研究,2017(2):177-197.

[7]鄧連,陳潔.檔案館與文化創意產品開發[J]蘭臺世界, 2017(3):21-26.

[8]馮惠玲.檔案記憶觀、資源觀與“中國記憶”數字資源建設[J].檔案學通訊,2012(3):4-8.

[9]薛四新.檔案信息化與檔案管理變革:數字記憶之思考[M].北京:機械工業出版社,2008:9.

[10]Florida Memory :Division of Library&Information Services[EB/OL].[2019- 07- 25].http://www.floridamemory.com/ how_do_i/.

[11][法]米歇爾·福柯.知識考古學[M].謝強,馬月,譯.上海:三聯書店,2003:6.

[12]邵鵬.記憶4.0:數字記憶與人類記憶的歸宿[J].新聞大學,2016(5):67-72+149.

[13]徐擁軍.檔案記憶觀的理論與實踐[M].北京:中國人民大學出版社,2017:226-238.

[14]Harris V. The Archival Sliver:Power,Memory,and Archives in SouthAfrica[J].Archival Science,2002(1):63-86.

[15]王芹,蘇依紋,金穎蕓,呂湘鈴.歷史文化名城保護背景下蘇州古橋可視化云端建檔研究[J].檔案與建設,2018(10):38-41.

[16]澳大利亞國家檔案館網站[EB/OL].[2019-06-05].http://www.naa.gov.an/.

[17]陳珍.檔案學領域社群檔案理論基礎探析[J].浙江檔案,2017(6):21-24.

[18]郝琦.社交媒體環境下檔案知識聚合服務研究[J].檔案學通訊,2018(6):91-94.

[19]張斌,郝琦,魏扣.基于檔案知識庫的檔案知識服務研究[J].檔案學通訊,2016(3):51-58.

[20]宋美琦,陳燁,張瑞.用戶畫像研究述評[J].情報科學, 2019(4):171-177.

[21]黃霄羽,于海娟.檔案與文化產業結合的新亮點——美國國家檔案館“探索美國餐飲文化史”引發的思考[J].檔案學通訊,2015(5):101-104.

[22]人大信息資源管理學院官網.記憶過去,關注未來——第三期“數字記憶拔尖創新人才培養計劃”順利啟動[EB/OL].[2019-07-13].http://irm.ruc.edu.cn/displaynews.php?id=6147.