戰斗在黎明前的中共金壇支部

范學貴

1948年春節前,江蘇省金壇縣書院巷4號屋內,一個會議通宵達旦地召開。會議由中共小組長、上海民治新聞專科學校學生、上海地下學聯宣傳部的汪萍(又名汪文清)主持。中共中央上海局學委單線聯系人王光華(代號小朱)傳達學委指示。參加會議的還有上海醫學院學生自治會主席朱逸民(原名朱鎮亞),在上海圣約翰大學任職、上海地下學聯宣傳部的王保鎏,復旦大學學生胡柏壽。會議形成三項決議:

1.辦一所學校。不少學生從上海學運中“紅了臉”(暴露了進步身份)退下來,多數都是學醫的。中共中央上海局學委的周克幾次提到浙東游擊隊需要醫生,就辦一所衛校,訓練3至6個月可派用場。

2.打入民社黨。打進去的同志要掌握領導權。

3.建立中共金壇支部,領導全面工作。書記汪萍,支委朱逸民、王保鎏。胡柏壽搞統戰,打入民社黨,奪取金壇縣民社黨籌備委員會主任委員之職。同時搞情報,爭取與新四軍茅山留守處取得聯系,與武裝斗爭結合起來。

角逐金壇政界

胡柏壽,1920年11月生,金壇人。先前在1947年初,中共中央上海局學委委員、中共復旦大學小組的費瑛(后來任上海戲劇學院黨委書記)找他談話,說:“黨組織根據中共上海局指示的白區斗爭工作‘隱蔽精干,長期埋伏,積蓄力量,以待時機’的十六字方針,在全國開辟第二條戰線,決定派你回金壇家鄉,開展地下斗爭。一、你有獨當一面的工作能力,你在法學院辦的《文瀾導報》就不錯嘛;二、去年春,你去上海學聯聯系工作,遭特務盯梢,他們又畫漫畫,又出小報,誣陷你到蘇聯領事館去拿盧布工資去了。你可能上了黑名單。考慮你個人安全,先離開上海。”胡柏壽表示服從革命需要。臨行前,復旦黨小組在吳承毅同學家聚集,為胡柏壽餞行。謝嘉霖語重心長地說:“柏壽同志,堅持到底呀,做好流血犧牲的準備。”

國民黨“戡亂建國”的聲勢之大,前所未有。中共茅山工委書記徐明于1946年4月17日犧牲,頭顱被掛在句容縣城門口。在丹陽火車站、常州市內的電線桿上,都有石灰水刷著“通匪者殺”“窩匪者殺”“知匪不報者殺”。看了這些,令人毛骨悚然。

胡柏壽1947年回鄉,組織上具體交代三項任務:

1.打進敵人營壘,爭奪領導權,爬得地位越高越好。

2.建立基地,準備上海學運中暴露身份的同志轉移的退路,開展群眾工作,發展黨的組織,保存實力,以利再戰。

3.新四軍北撤時建了茅山留守處,現在與中共中央華中局失聯,要設法找到他們,與他們結合起來搞武裝斗爭。

在白色恐怖情況下,胡柏壽苦思冥想統戰工作如何展開。自己家開過胡永豐銀樓、裕泰綢布號,是個殷實人家,父親是縣商會副會長,這是工作的有利條件之一,但不是最基本條件,最基本的條件應當是政治背景。自己政治背景是什么呢?1946年,在上海搞到《神州日報》社掛名記者,印了一張名片,目前可以自稱“不留上海,回鄉服務”。還有,去年暑假,金壇籍數學家、國立西南聯合大學教授華羅庚從蘇聯講學回到家鄉,正準備出訪美國,一批金壇大學生想請華羅庚講講蘇聯的社會制度和人民的生活狀況,為此曾組織過一個金壇旅外大專院校學生聯誼會,胡被推選為總干事,以這個組織名義去邀請華羅庚開過一次大會,從此擴大了社會影響。但與組織上交給的三大任務相比,這些分量實在太輕,擔當不起。于是他把思路理了一下,腦子里跳出兩個人,一個是賀公樸,一個是蔡志成,還有其他一些同學關系,他決定從這里闖出一條路來。

賀公樸與胡柏壽同住金壇縣城思古街,胡家在街中心偏東,賀家在街西頭,相距三四十米。賀公樸身兼國民黨金壇縣黨部執行委員、社會服務處處長、農村干部訓練所教育長,負責專門訓練全縣鄉保長任務,大權在握。蔡志成是國立社會教育學院畢業,從四川大后方歸來,為人耿直,有正義感,現在金壇縣立師范學校任職。曾因政府拖欠教師工資而帶領師生罷課,到縣政府索薪,在學校影響頗大,有一定話語權。胡柏壽憑借記者、聯誼會總干事這兩塊牌子去找街坊鄰里賀公樸,憑借自己是老同學、老朋友去找蔡志成,這恐怕都不成問題。

果然一拍即合。蔡志成先為他謀得金壇縣立師范學校高中語文教師一職。胡柏壽有了合法身份,有了工資收入,為活動打開了方便之門。

賀公樸叫胡柏壽拿錢辦一桌酒席,宴席就設在賀公樸家,以賀公樸私人名義請客,請哪些人由胡柏壽指定。胡柏壽一聽這種“草船借箭”戰術,覺得很夠意思,何不利用。因而,他決定請金壇名店雅聚園名廚大洪保掌勺,跟國民黨金壇縣黨部書記長于競西、縣長嚴愨男、縣參議會議長倪良、金壇三青團頭頭王宗岳、省黨部秘書徐遠、縣黨部執行委員徐行敏(曾任過書記長)約定日期,以賀公樸的名義,一齊請到賀公樸的家里。

時間一到,“高朋”滿坐,酒過三巡,興奮不已。胡柏壽趁此時從口袋內拿出一張事先寫好的謀職書,交給縣長嚴愨男,想弄個縣教育科長位置。誰知他們早已內定從后方歸來的老國民黨員孫宗慶了。

縣參議會成立在即,急需配備一名秘書,這個位置是穿梭于縣黨部與縣政府之間的關節。胡柏壽獲得信息后又抓緊活動,約老同學、三青團分隊長袁文彬同去見三青團代表人物倪良,誰知倪良是典型的滑頭小政客,表面滿口承諾,實際上敷衍一下,他早已把他圈內那個南窯的戴仁報上去待批了。

于競西與胡柏壽一來二往,被胡柏壽的才華所折服,肚子里一直盤算著拉他加盟,主動表示愿為胡柏壽挽救局勢,陪同去南京國民黨中央黨部找于錫來。于錫來是金壇人士,國民黨中央黨部要員、CC派的紅人、金壇的太上皇、縣黨部的總后臺,想爭得縣參議會秘書一職非找他不可。到了南京新街口附近,于家大門口簡直車水馬龍,十幾輛轎車排列長長隊伍。當時全國各地為競選“國大代表”“立法委員”,忙得不可開交,于錫來是這方面實力派人物,據說上門的都是為競選前來燒香的。于錫來百忙中接見,問明來由,立即寫了一封介紹信,讓他們去找糧食廳某廳長。結果又不了了之。

但是這酒沒有白喝,胡柏壽花五擔稻錢,弄到個《金壇日報》總編輯頭銜。從此,胡柏壽與他們打得更加熱乎起來。

成立中共支部

1947年9、10月,朱逸民、汪萍兩人先后來到金壇。胡柏壽在金壇是報社總編,又是師范學校教師,還弄了個房客聯誼會副會長,門路已經打開了,有了諸多方便。租了包先生、王氏老夫婦的私宅,住在書院巷4號。朱逸民被安排在離縣城5華里鄉下的小丘小學任教,兼金壇縣立中學英語補習班教師。后為聯系方便,胡柏壽又請蔡志成把朱逸民介紹到臧洪島私人診所當醫生。縣衛生院院長唐堯發現朱逸民這樣一位上海醫學院高材生,覺得放在這兒大材小用,又挖到縣衛生院當了醫師。汪萍被安排到金壇縣城西門外圩門小學任教。兩人的飯碗又有著落了。

書院巷寬一米多,長二三十米,4號院子坐北朝南,三間兩廂,正面圍墻連著廂屋,大門在正中朝南敞開。院子里除一對老夫婦,別無他人。

不久,又陸續來了一批大學生:王保鎏、劉良(原名劉良芹,大德高級助產專科學校畢業生)、華惟德(上海圣約翰大學畜牧獸醫系進步學生)、過文華(大同大學進步學生)、何方(原名何祚錦,云南大學進步學生,到上海參加全國地下學聯會議,在上海受國民黨特務追捕,轉來金壇)。此時,中共金壇小組成立,組長汪萍,受中共中央上海局學委領導,單線聯系人王光華,代號小朱。

金壇國民黨縣黨部、縣政府、縣參議會、縣三青團,四套班子之間矛盾重重,鉤心斗角,一個不服一個。勢力強的是縣黨部書記長于競西,他與縣長嚴愨男抱成一團,后臺是國民黨中央黨部于錫來。于、嚴之間也離心離德。縣參議會議長倪良與三青團王宗岳劃成一圈,對付于、嚴。團伙與圈圈之間就形成黨團之間矛盾白熱化。1947年9月,國民黨員李雪廬當選為金壇縣參議會副議長,11月三青團分隊長袁文彬、袁希平等人埋伏在李雪廬回家必經之路邊的土地廟內,一槍將他斃命。可見黨團之間矛盾已經尖銳對立到你死我活的程度。

于競西自與胡柏壽結識以來,非常看中胡柏壽這個風度翩翩的才子,心里總是盤算如何使用。覺得上次發聘書給他,當個《金壇日報》總編輯還不到位。現在上面又來通知,民主社會黨和三民主義青年團在各地都要組建縣級單位,并且各分派4名議員進入縣參議會。何不透露給胡柏壽,讓他去爭取當民社黨的頭,這樣,自己圈內就增添了4票,與三青團的斗爭力量就大多了。這股力量若被三青團撈去,失去4票,加上三青團按規定分配的4票,8票之差,那還了得,金壇縣的大權豈不是就落入他人的手中。于是把信息私下通報給了胡柏壽,建議他去上海民社黨總部找找關系,活動活動。

胡柏壽覺得機不可失,接受下來,隨即向中共金壇小組匯報。黨小組及時報告上海局學委。1948年春節前,上海局學委派王光華(小朱)來金壇,在書院巷4號開了一個通宵的會,建立了中共金壇支部。

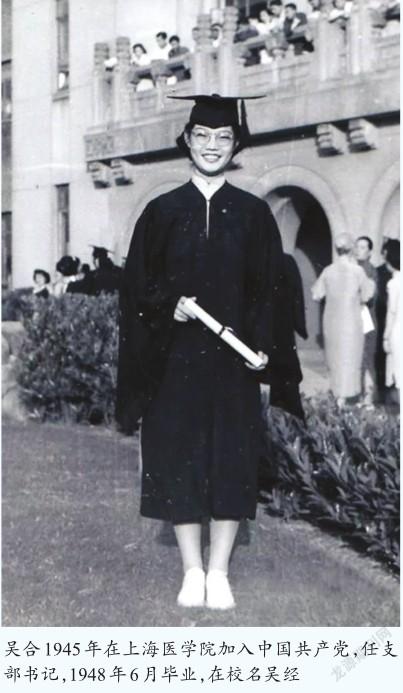

緊接著上海地下學聯又陸續介紹一批學運中“紅了臉”的同志。他們是吳合(上海醫學院畢業生,在南洋醫院供職,中共黨員,朱逸民未婚妻)、尚秉慈(原名尚振綱,同濟大學土木系學生,中共黨員)、徐一峰(原名徐道冀,上海戲劇專科學校學生,中共黨員)、蔣秉圻(安薇大學政法系學生)、包惠珍(昆山縣中共地下黨員,小學教師)、李九經(復旦大學統計系學生,嘉定縣中共地下黨員),還有陳輝(男,醫學院肄業,建黨對象)。連同后發展的新黨員趙仁毅、陳輝等,共計有黨員19名。[1]

金壇支部非常重視黨紀黨規教育,執紀也決不手軟。陳某入黨后,告訴了妻子,這是嚴重違紀行為。支部果斷采取措施,予以嚴肅的批評教育,并立即取消陳某的候補黨員資格。后來各個黨員都警覺注意周邊動靜,終于安然無恙。支部分析,一方面此人已認識到自己所犯錯誤危害性極大,另一方面他哥哥陳輝是中共黨員,他不會干出害人害己的事情來,這才解除“警報”。

創辦維文學校

民社黨全稱是中國民主社會黨,1934年成立,總部設在上海,黨魁張君勵。原來主張走中間路線,解放戰爭時期突向右轉,投靠蔣介石。

按黨組織決議,胡柏壽一人赴上海活動。他在上海讀書時,有一些社會關系還能頂用,如有個女同學叫蔣友嬍,任某時報政治記者,非常走紅。蔣友嬍建議胡柏壽到南京路新亞大酒店設宴請客,她幫助把民社黨中央組織部副部長崔心一、中央宣傳部副部長程輯之和江蘇省黨部主委江浩然都請到場,由她作媒介。胡柏壽大喜所望,照辦不誤。蔣大小姐沒有食言,從旁著實為胡柏壽美言吹噓一番。胡柏壽也趁機匯報今后金壇工作設想,他們聽了非常滿意,同意胡柏壽回金壇發展組織,籌建縣黨部。后來黨魁張君勵聽說胡柏壽在金壇干得很出色,已發展黨員300多名(虛報),還辦了學校,建了醫院,便在上海私人官邸約見了胡柏壽,當面對他進行了表揚和鼓勵,還叫他辦農場、養殖業。這樣條件“成熟”了,民社黨總部寫了委任狀發給他,任命胡柏壽為民社黨金壇縣籌委會主任委員。1948年初,胡柏壽拉了7名委員,在朝陽小學宣告民主社會黨金壇縣籌委會成立,胡柏壽儼然成為合法的反動黨派在金壇的首領,與狼共舞,為掩護中共組織開展工作,起了重要的作用。

胡柏壽還用戰略眼光開辟了一條伏線。他拜西萬墅村老農張洪庚為干爹,時而在他家吃,在他家住。上海來的大學生為避人耳目,有的一下汽車不進金壇城,在城外田間小道上直插西萬墅村張老伯家。西萬墅在維文學校以南約兩三千米,村南錢資蕩蘆葦叢生,萬一發生什么情況,轉移便捷。

金壇縣民社黨大權到手,胡柏壽趁熱打鐵,積極籌辦維文職業中學。

胡柏壽以民社黨名義,邀請縣長嚴愨男、縣黨部書記長于競西、縣議長倪良、三青團王宗岳、省參議會秘書徐遠、縣黨部執行委員賀公樸、吳行敏及地方紳士、鄉長等作為創建學校發起人。召開第一次發起人會議時,議定三項議程:一、維文辦學宗旨為造福故鄉民眾,培養中、初等醫士、護理人才;二、胡柏壽任校長;三、資金來源自籌。

會議結束后,抓緊制造輿論。胡柏壽交代趙仁毅寫招生廣告,貼到城內醒目街頭巷尾。朱逸民寫稿,刊載《金壇日報》,大肆宣傳。校址就選在金壇南郊丹金漕河邊的愚池。

1948年3月維文職業中學開學,中、初級各招收學生40名。經費由上海局學委支持500元美金,中共地下黨員設法從上海支援一批教學用具,胡柏壽從家中先后拿來200擔稻錢。還從西萬墅村干爹張洪庚處借40擔稻錢,又向聯合國善后救濟總署爭取一批醫藥衛生物資。[2]教職員工在低廉報酬中節省下來的錢捐贈一些。員工中的共產黨員只供吃飯,不取報酬。胡柏壽妻子陳輝(與一男黨員同名)帶著長女桃兒駐校,當義務性職員。

校務會議分工:朱逸民主持校務,王保鎏任教導,華惟德任總務,汪萍(后來是過文華)任女生指導,吳合、劉良等為專業課教師,朱逸民兼學生實習指導老師。

解放后,維文職業中學出了不少人才。沈逸華參加解放軍成了軍醫,在1957年轉業到地方,后在煤炭部鎮江職業病醫院獲主任醫師職稱,1990年離休。韓益世任金壇羅村醫院院長。丁兆年任蘇州防疫站疾防科長。蔡蔭任抗美援朝戰地醫師,曾在上甘嶺戰役中搶救傷員。

當時,學校附設門診部,為民眾治病。只收成本費,交不起費的可予以減免。有一次,一位哺乳期婦女四肢痙攣,疼痛難忍,家人陪來門診,花幾角錢,打了一針氯化鈣,就好了。她逢人便夸:花了小錢,救回我一條性命。

學生們反映,胡校長在他們眼里是一名很有氣派的紳士。他們說:讀了小學、初中,在維文是第十個年頭了,進過好幾所學校,從來沒見過像胡校長這樣,每次放學只要他在,都會把學生送出校門,微微點頭,頻頻示禮。

學校對學生實行自治,學生領袖自己選,伙食自己管。有集會、結社自由,組織演劇隊、宣傳隊下鄉。在校培養學生民主、自由、奉獻精神,將來定能成為國家與社會的棟梁。

教師、學生下鄉,到西萬墅、南洲、小丘、白塔,為孩子免費種牛痘、打防疫針。學生沈逸華回憶,下鄉種牛痘時,還用金壇方言編了一首簡單、通俗、易懂的歌:“我們不要出天花,快點來,快點來種牛痘,不種牛痘要出天花,變麻子,真難看。”出征時,排著整齊的隊伍,打著“金壇維文醫校防疫隊”的橫幅,穿著白大褂,胸前配戴著“夏令營衛生委員會”的胸章,闊步前進。

所有這些,都為建立黨的外圍組織“讀書會”“兄弟會”,展開抗丁、抗糧、抗稅斗爭創造了有利條件。朱莊鄉地主湯鐵民當過汪偽鄉長,其妻帶保安隊王分隊長下鄉逼租,抓了十幾個貧苦農民關押起來。“兄弟會”展開抗租活動,支部決定營救,由胡柏壽當晚找縣長交涉:“保安隊幫漢奸逼租,還非法抓人。”嚴愨男不得不打電話給保安隊劉大隊長讓放人。斗爭取得勝利。

國民黨打內戰、抽壯丁,誰也不愿去當炮灰。不去就出錢,拿錢買壯丁。無奈之下有錢人只好出幾擔稻錢免災,無錢人只好拿幾十擔稻錢去賣命。誰知征兵的這幫家伙,吞吃了這筆可觀的壯丁費,突然宣布一批人“中簽”,動手把他們抓進去當壯丁。這些人都是窮職工,如開一天飯店職工柳小東、理發店職工陳雨庚等等,社會一片嘩然。胡柏壽挺身而出,找嚴愨男縣長責詢:這種胡作非為,違背了上峰指示,應當立即停止,壯丁費去向必須查明,嚴厲懲罰貪官污吏。嚴愨男只得叫停。斗爭又一次取得勝利。

教師生活很清苦。朱逸民為百姓治病,收費低微,感情樸素的老百姓為了表達謝意,時而送給雞蛋,時而送些自產的時鮮蔬菜,莧菜、黃瓜、蠶豆之類,朱逸民也交食堂共享。為改善伙食,華惟德、孔士榮還到河里摸螺螄、河蚌交食堂。有一次學校經費斷檔,教工工資發不出,學校膳費收不齊,遇上揭不開鍋的日子,胡柏壽妻子陳輝還從家里拿來米、油,甚至連鍋巴也拿來救急了。

中共地下組織出版的《群眾》雜志在青年們手中傳閱,“學運”“邊區”歌曲在青年中傳唱。解放前夕,趙仁毅組織青年站崗放哨,躲避抓壯丁,迎接大軍渡江南下。

1948年6月,金壇支部被劃給中共上海外縣工委領導。上海外縣工委王正(離休前任江蘇省科委副主任)下來檢查工作,步入裕泰綢布號,向店員招呼:“請通報小老板,上海來的陸先生找他。”胡柏壽家里店員帶了“陸先生”步行到維文職業中學,與胡柏壽、汪萍見面。胡、汪帶著王正視察校園,見板報宣揚民主、自由,反蔣情緒很濃,聽歌聲朗朗,《朱大嫂送雞蛋》《古怪歌》等皆陜甘寧邊區、國統區民運曲調。在食堂用餐時滿目皆是共產黨員。

當晚,在書院巷4號召開支部會,汪萍先匯報半年來全面情況。王正聽完后,肯定支部在不太長的時間內站住了腳,辦了學校,建立了合法陣地,胡柏壽個人有了社會地位,進入社會主流,縱橫捭闔于上層活動之中,做敵工、搞統戰、抓情報,滴水不漏。取得這樣的好成績,是不可多得的,胡柏壽同志功不可沒。但有三點要注意改進:

1.在這里不能和大城市搞“學運”那樣,否則易于被敵人發現,黨的工作難以立足,建議在群眾中做細致的教育工作,特別是啟發青年群眾覺悟,盡快在本地青年中建黨。

2.黨員工作安排不宜過于集中在一起,要求支部把力量分散一部分到集鎮、農村去。

3.維文校址地處絕境,三面環水,僅一條通道,敵人來犯,卡住道口就沒有退路,要盡快搬遷。教學與實踐相結合很好,要堅持下去,使學生盡快掌握技術,浙東游擊隊那里要醫生啊。

王正回到上海向學委的周克匯報后,立即約汪萍到滬再交談一次,向她傳達周克決定,并認真研究具體執行辦法和實施日程,然后珍重道別。

支部研究決定學校遷移。往哪里遷?由胡柏壽去實地考察。胡柏壽第一站先到直溪橋,找鎮長巫榮浩。目的有二,選校址是一,從中尋找茅山留守處是二。巫榮浩見這位金壇政界新秀來臨,如待上賓。從巫榮浩談話中,獲知春節期間,前亭廟會之夜,有新四軍人員混在人群中用短槍射擊國民黨區長陳文杰,打了個瞎火,陳文杰趁人群混亂逃脫,新四軍人員去向不明。為尋找茅山留守處,胡柏壽曾經西裝革履,帶著相機,五次深入薛埠山區,希望引人注目而引起茅山留守處注意,皆未奏效。

第二站下新河,找鄉長于詠棣。于詠棣是民社黨員,對新黨首來此辦學,想趁機拍拍馬屁,當然積極配合,找到楊莊晚清秀才莊光卿。此人抗日戰爭時期對陳毅支持不小,如今一批大學生來辦學,當鼎力相助,決定讓出祠堂給維文職校。

暑期,學校遷下新河。憑維文學校原有實驗室,在這基礎上辦一個區級衛生所,歸縣衛生院領導。縣衛生院長唐堯積極性又調動起來了,他為衛生所又爭取到一筆資金,管理上納入維文機制,衛生所作為學生實習基地,彌補當地離開縣衛生院較遠的缺陷。經鄉政府和地方士紳商定,胡柏壽任衛生所董事長,吳合任衛生所所長。衛生所開業那天,縣長嚴愨男剪彩,盛況空前。當時農村缺醫少藥,朱逸民、吳合夫婦治好不少疑難雜癥,收費低廉,一時頗受好評。

穩妥安全轉移

1948年9月,周克接受王正建議,將中共金壇支部劃歸中共蘇錫常工委,單線聯系人高山。高山兩次來金壇。不久,淮海戰役結束,百萬雄師下江南指日可待。

維文學校從誕生那天起,就在國民黨鷹犬們的監視之下。他們接二連三要安插人進校任課,未得逞,就在縣參議會上提出彈劾維文案,其理由是:該校未經省教育廳備案,教師均來自外地大學生,現在“奸匪”活動猖獗,可疑性很大,應予以取締。蔡志成對彈劾立即予以反駁:金壇無人辦學,外地來人幫助,花錢又不多,何樂不為?彈劾未成。

接著,縣教育科派員前往維文學校突擊檢查。朱逸民把他們請進辦公室,說:“胡校長事先不知道幾位來校視察,未能親自接待,請多多原諒。”順便作了自我介紹。來人說:“既然朱老師是管校務的,那就請介紹介紹來歷吧,是義務還是薪金?”朱逸民回答說:“各位都知道維文是胡老太爺和社會力量贊助創辦的,教師都經過嚴格挑選的,更無盡義務之說。”邊講邊從抽屜里捧出教職員工花名冊和聘書存根,“請過目審查。”來人看后無話可說,只好從牙縫里蹦出一句:“胡校長這個人很精明啊”。

胡柏壽拿起手里的盾,對付敵人的矛。憑自己能耐,進出于縣政府、縣黨部,到于競西辦公室更是大搖大擺,報紙、雜志、文件可以隨便翻閱,一次發現《防止奸匪利用民、青黨在各地主辦縣黨部活動的通知》,這樣有價值的情報信手可得。國民黨縣黨部、縣政府官員,他們在辦公室開會,胡柏壽也可坐下來聽聽。他們研究國民黨員登記、國民黨與三青團爭斗情況,也不回避胡柏壽。

1948年底,縣黨部官員預料國民黨政權來日無多,行將滅亡了。大家端著藤椅出來曬太陽,待縣黨部主要人員到齊后,十幾個人你一言我一語,商討應變問題。有的想逃往廣東、福建,有的色厲內荏,有的有氣無力,有的要上山打游擊。于競西一言不發,賀公樸也失去往日的神氣勁。只有一個孫炳文慷慨激昂,聲言要政府給他們每人一支槍,說共產黨、新四軍來了就拼死到底。

面對豺狼環視、八面埋伏情況,中共金壇支部的同志們加倍提高警惕,更深入到群眾之中,兼聽各方面信息。團結在金壇支部周圍的30多名積極分子,個個都是信息員。有的反映中學作文考試題就是“戡亂建國”;有的說各單位各學校都已發展特務外圍組織,叫防敵小組,以監視共產黨活動;有的說維文是赤色學校,學生是共產黨信徒。

高山針對這一形勢,向大家傳達:解放大軍就要渡江了,京滬線需要加派力量,茅山留守處一時又無法接上關系,你們都受過高等教育,是建設人才,已被敵人有所察覺,應當抓緊轉移。

汪萍根據這一指示,按單線聯系逐一迅速布置:對外宣布維文學校經費欠缺太多,需要減員,口徑必須統一;對內抓緊,分五批出走。朱逸民、吳合以結婚名義去上海,繞道去了浙東游擊隊[3];王保鎏打入國民黨海軍“昆侖號”策反;尚振剛到同濟大學做青年軍轉業軍人工作;有的以看病名義去了無錫;何方、劉良扮假夫妻(后來成真夫妻)回上海,在中途遇到麻煩,提前在蘇州下車……留下趙仁毅、陳輝兩人,分別單線聯系胡柏壽、汪萍,堅持潛伏。胡柏壽安排最后一個走。

面對全國勝利在望的形勢和金壇蓬勃發展的工作,金壇支部的同志們舍不得離開這一方經營了一年多的土地和親密的群眾,舍不得同甘苦、共生死的同志馬上分別。高山指揮金壇支部做了許多工作,他對汪萍說:“你要像反法西斯英軍敦刻爾克大撤退那樣,做好全體同志大轉移的思想工作。”高山臨別時,還將身上僅有的五元金圓券丟給汪萍,以補充路費的不足。同志們離開時,還依依不舍地說:再見吧,同志們,我們在勝利的旗幟下再見。

1948年底,國民黨軍統特務雷霖、保安大隊大隊長劉雨生、內警總隊大隊長王金生等抱成一團,號稱十三太保,當面指認胡柏壽是新四軍金壇地下縣長。胡柏壽嚴肅地把他們頂了回去,但也感到勢態嚴重,立即返校交代停辦學校事宜。高中班發結業證,初中班發轉學證,由其弟胡舜壽辦理。校產及債務由陳輝保管、清欠,1月底辦完。胡柏壽自己攜帶妻兒回到家中,在妻子掩護下,演出了“金蟬脫殼”之計,離開了金壇。當日,金壇城防指揮部(即江蘇省茅山清剿指揮部金壇縣第三分區指揮部)貼出通緝令,捉拿胡柏壽,重金懸賞。

1949年4月23日金壇解放。過去中共地下黨員不準橫向聯系,堅持到底的趙仁毅、陳輝兩同志,互相不大了解。這一天,趙仁毅帶領青年農民走上街頭貼標語,陳輝帶領青少年學生敲鑼打鼓歡呼金壇解放。這時兩人相遇,看待對方似乎才有點數。待胡柏壽由組織上指派回鄉,向中共金壇縣委匯報金壇敵、我、友情況,把趙、陳兩同志黨組織關系接轉好。此時此刻趙、陳二人才算交底:大家都是共產黨員。

對艱難中能合作共事,給予大力支持的老朋友蔡志成、莊光卿,胡柏壽也向縣委作了交代。金壇縣召開第一屆各界人民代表會議時,蔡志成當選為代表會議常務委員會委員,莊光卿作為開明紳士代表特邀出席會議。胡柏壽又回到西萬墅村拜訪干爹張洪庚,張洪庚約了村上幾位農民兄弟,為胡柏壽凱旋歸來接風。

胡柏壽離休后,常回金壇訪親會友,每次回來都必去拜訪干爹,還總要送一份紅包給這位干爹。

注釋

[1]因中共金壇支部主要領導人及其他黨員已先后謝世,現僅聯系上西安吳合、南京劉良兩位。當年地下黨組織紀律嚴明,只準由上而下單線聯系,不準發生橫向關系。所以,現在只查核到17名黨員,還缺2名待查。

[2]國民政府衛生部派往南京的接收大員陳先奎在聯合國善后救濟總署負責,此人是金壇政界人物楊幼卿的女婿,金壇救濟負責人陳松泉(后定居香港)是陳先奎的連襟,手上分派獲得一批物資,經胡柏壽爭取,醫藥衛生方面物資分了不少給維文職業中學。

[3]吳合在浙東游擊區四明山竹林叢中,創建了戰地醫院,醫治傷員。朱逸民深入戰地,搶救傷員。