王者降臨,我的對手只有我自己! 第三代AMD銳龍Threadripper首發深度測試

AMD第三代銳龍處理器的發布和上市,不但讓AMD重新回到了性能的巔峰,同時也對競品造成了不小的沖擊,打亂了對手“擠牙膏”般的市場策略,迫使競品不得不開始降價,可以說是非常成功的一代產品。AMD 銳龍9 3950X的上市,更是越級挑戰對手的HEDT平臺,以16核之軀鏖戰競品的18核頂級旗艦。今天,大家期待已久的全新AMD第三代銳龍Threadripper(線程撕裂者)終于得以現世,這個擁有超多核心、提供頂級多線程性能的系列曾獲得了無數專業用戶和發燒級玩家的肯定,那么它又將給玩家們帶來哪些震撼的性能體驗呢?32核/64線程是否就是消費級的終點?下面就和我們一起來看看性能巨獸的表現吧。

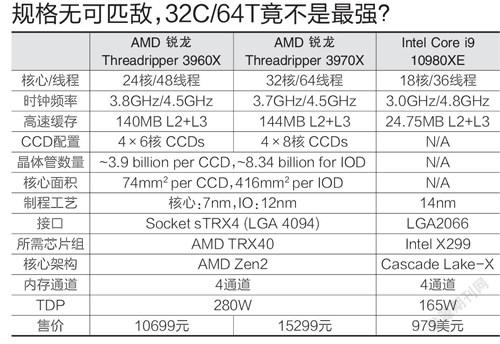

由于16核/32線程的規格已經下放到消費級平臺的銳龍9 3950X上,所以第三代銳龍Threadripper起步便是24核/48線程的AMD 銳龍Threadripper 3960X,同期發布的第二款就是32核/64線程的AMD 銳龍Threadripper 3970X。AMD第三代銳龍Threadripper同樣采用了Zen2架構,和之前的產品一樣,核心采用了臺積電的7nm工藝制造,而IO Die則采用12nm工藝制造。

雖然AMD第三代銳龍Threadripper處理器的針腳和前兩代一樣是LGA 4094,但是由于針腳定義的變化,將不能再繼續使用之前的X399平臺,而是需要升級到新一代的AMD TRX40平臺。同樣,前兩代產品也無法在TRX40主板上使用。

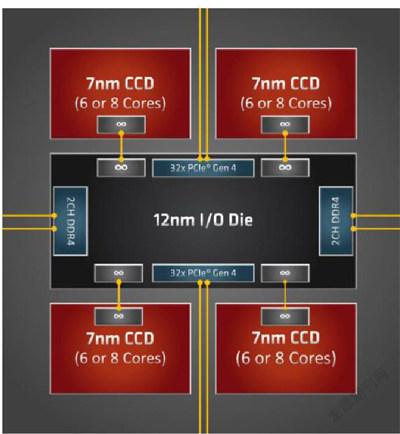

從架構圖上我們可以看到,第三代銳龍Threadripper處理器采用了全新的拓撲結構,I/O Die位于處理器的中間,四個CCDs分別在I/O Die的兩側,每個CCD擁有6個(3960X)或8個核心(3970X)。這樣的設計讓處理器的每個CCD到I/O Die的距離相同,所有的核心訪問PCIe總線和內存的延遲都保持了一致(解決了上一代2990WX將I/O Die設計在其中兩個CCD里造成的延遲問題),從而帶來了更高的運行效率和性能,特別是在某些依賴內存延遲的應用如文件壓縮中帶來了成倍的性能提升。

內存方面,AMD第三代銳龍Threadripper處理器支持四通道DDR4內存,還加入了對32GB Dual Rank內存的支持。插滿全部8根內存插槽最大可以擁有256GB的內存容量,根據不同的內存Rank布置能夠支持的頻率也有所不同,默認最高能支持到DDR4-3200,最低也有DDR4-2667。

我們都知道,AMD第三代銳龍處理器帶來帶寬更高的PCIe4.0,這對需要高帶寬數據傳輸支持的專業創作者來說是一個好消息。而作為發燒級產品,AMD第三代銳龍Threadripper處理器在PCIe4.0的支持上自然會更加優秀。其擁有88條PCIe4.0通道,其中有72條(處理器提供56條,TRX40芯片組16條)PCIe4.0可以提供給玩家使用。處理器和芯片組之間的通信也由原來的PCIe3.0×4變為了PCIe4.0×8,帶寬提高了四倍,可以帶來更高的數據交換速度和更低的延遲。相比之下,競品目前還是僅支持PCIe3.0,無論是通道數還是帶寬上相比都落后了不少。

回到處理器本身,相比上一代Threadripper,AMD第三代銳龍Threadripper的提升可謂非常巨大,AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper 3970X的加速頻率都是4.5GHz,基礎頻率分別是3.8GHz和3.7GHz,基礎頻率和加速頻率相對上一代來說都有了大幅提升,這對于一顆核心數如此之多的處理器來說實在是非常難得。由于ZEN2架構中全新設計的CCD結構,所以AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper 3970X擁有了高達140MB和144MB的高速緩存,是競品的五倍以上。高頻率+大緩存的設計,讓AMD第三代銳龍Threadripper無論是在專業應用還是在游戲中的表現都更加優秀。

AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper 3970X同樣支持新一代的CPPC2核心優化調度功能,每個CCD中擁有2個CPPC2 Fastest內核,配合Win10 1903版以上操作系統能夠帶來更快的響應時間,讓處理器發揮最大效能。

功耗方面,AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper 3970X的TDP以及PPT均為280W,相比上一代AMD 銳龍 Threadripper 2990WX提高了30W。考慮到規格和頻率的提升非常巨大,這30W的功耗提升完全可以接受,畢竟一個水冷就能解決的散熱問題不能算是問題。

測試平臺處理器:AMD銳龍Threadripper 3960XAMD銳龍Threadripper 3970X散熱器:恩杰X72 360一體式水冷內存:美商海盜船復仇者RGB DDR4 3600 8GB×4主板:華碩ROG ZENITH II EXTREME技嘉TRX40 AORUS XTREME顯卡:NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti硬盤:美商海盜船Gen4 NVMe SSD電源:華碩雷神1200W操作系統:Windows 10 64bit專業版 1909

與此同時,AMD已經官宣即將推出型號為3990X的全球首顆64核心128線程HEDT平臺發燒級處理器AMD銳龍Threadripper 3990X,雖然在單顆處理器中搭載64核是一個挑戰,但Zen2架構高度可擴展的CCD讓這樣的設計實現起來相對簡單了不少,同時由于7nm工藝的加入,核心面積大幅縮小,才讓單顆處理器中有足夠的空間容納下8個CCDs。

全新的拓撲結構可以讓四個CCD公平地訪問I/O Die

接下來,就讓我們來見識一下32核心性能巨獸到底有多么強悍吧!

對于AMD第三代銳龍Threadripper 3960X和3970X來說,競品已經沒有在規格上可以與之對位的產品。為了對比方便,我們也只有選擇Intel剛剛發布的i9 10980XE來進行對比。

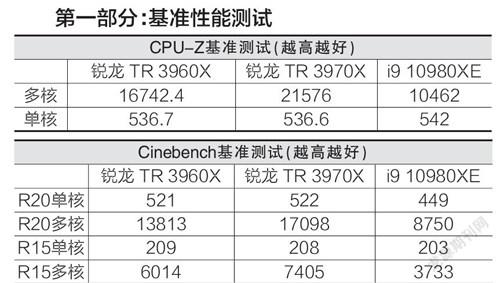

從基準性能來看,使用Zen2架構的AMD第三代銳龍Threadripper 3960X和3970X性能非常威猛。由于Zen2架構單核性能的突飛猛進,加速頻率4.5GHz的AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper 3970X在CPU-Z的單核測試中已經和加速頻率4.8GHz的Core i9 10980XE處在同一水平上,而在Cinebench R20的單核測試中甚至高出了對手不少,表現非常搶眼。

多核性能一直是AMD的強項,在單核性能大幅提升的同時,會帶來更大幅度核性能提升。從多核性能測試中我們可以看到,AMD 銳龍 Threadripper 3960X雖然只比Core i9 10980XE多出三分之一的核心,但多核性能已經達到了后者的1.5倍以上,而AMD 銳龍 Threadripper 3970X更是直接翻倍。

在AIDA64的內存延遲測試中,我們可以看到,借助超大的三級緩存和Zen2架構獨特的拓撲結構,第三代銳龍Threadripper相對于上一代來說內存延遲低了不少,和競品相比已經非常接近。從隨后的7-Zip測試中可以看到,由于內存延遲的降低,對內存帶寬和延遲敏感的壓縮解壓性能得到了大幅提升,秒殺i9 10980XE毫不意外。

總的來說,在多線程性能方面,AMD銳龍Threadripper再一次創造了新的紀錄。其綜合實力已經只有AMD未來的新品在理論上可以超越。

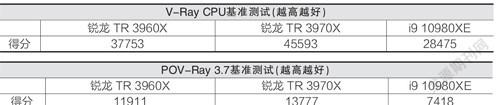

對于購買這個級別處理器的玩家來說,必然是要用作生產力工具。3D渲染性能是否強勁是其中一部分玩家選購的賣點。所以我們特別針對這方面進行了測試。

測試軟件我們選擇了開源跨平臺的Blender三維動畫制作軟件(用其中的基準測試)、Corona Render渲染器中的基準測試、渲染與模擬軟件V-Ray中的基準測試以及光線追蹤繪制渲染工具POV-Ray的基準測試。這些生產力工具可以完全調用多核心處理器中的所有線程,吃滿處理器的全部性能。

結果自然是毫無懸念的。作為目前的最強旗艦,TR 3970X在完成各項任務時都快人一步,競品完全無法與之抗衡。對于效率為王的生產力工具來說,可以極大地節省工作時間。

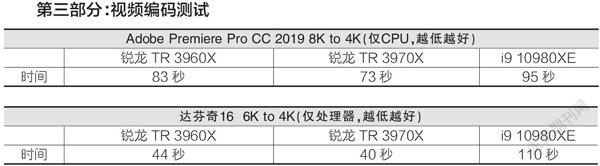

即將到來的5G時代毫無疑問是視頻的時代。所以視頻編輯在未來的重要性不言而喻。這個測試中選擇了大家常用的Premiere Pro CC(視頻編輯)、After Effects CC(特效制作)、達芬奇(視頻調色和編輯)和Handbrake(視頻轉碼)進行實際生產力環境測試。

Premiere Pro CC測試將一段Red拍攝的8K視頻剪輯后輸出為4K,達芬奇測試將一段Red拍攝的6K視頻調色后輸出為4K,After Effects CC測試將截取一段擁有豐富粒子特效的模板輸出為4K。Handbrake將一段4K視頻轉碼為1080P視頻。

從測試結果來看,AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper? 3970X毫無疑問是生產力工具的最佳選擇,強勁的性能帶來了效率上的大幅提升。同樣我們也可以看到,相比之前的項目,在視頻編輯這塊,AMD 銳龍 Threadripper 3970X和AMD 銳龍 Threadripper 3960X的差距沒有那樣大(但也保持了10%以上的差距),這和選擇測試樣本有一定的關系,另外也和這些軟件不會像上一輪測試那樣占據處理器的全部性能有關。

在Handbrake的轉碼測試中,我們可以看到,因為開啟單個應用無法使用處理器的全部性能,所以三款處理器的成績都差不多。但是同時開啟四個時,差距一下就拉大了(此時AMD 銳龍 Threadripper 3970X依舊沒有滿負載,所以成績和AMD 銳龍 Threadripper 3960X差不多)。

實際的視頻生產力環境中,無論是編輯、渲染、特效制作輸出還是轉碼,都是以幀為單位計算,工作量相比測試環境來說將會數倍放大,節省下來的時間將不再是測試中按秒來計算,而是幾小時、十幾小時甚至按天計算,足以帶來效率上的突飛猛進。

可以說,就視頻創作這方面的性能而言,AMD第三代銳龍Threadripper已經達到了一個業界領先的全新高度,在桌面市場可以說是無人能敵,不但是發燒玩家的最佳選擇,甚至是好萊塢級的工作室組建工作站的必備之物,再往上,只有使用服務器多處理器系統或渲染農場了。

對于AMD 銳龍Threadripper這樣的具備超多核心和線程的發燒級處理器來說,玩游戲確實有些“暴殄天物”,而且目前絕大多數游戲的引擎都無法完美利用到如此多的處理器核心。但是專業創作者在閑暇時玩玩游戲放松一下的也不在少數。所以,這些高性能處理器的其他特性卻能為游戲帶來更流暢的體驗,例如更高的加速頻率以及遠超競品的IPC、140MB/144MB超大緩存等等。

隨著顯卡和顯示器的發展,游戲分辨率也從主流的1080P開始往2K發展,我們這次測試選擇了2K分辨率進行。

因為部分游戲對于多核心處理器的支持不夠好,所以經常會出現HEDT平臺的發燒級處理器游戲性能反而弱于低端處理器不少的情況,所以AMD也為銳龍Threadripper準備了游戲模式,玩家可以在BIOS或者使用Ryzen Master工具開啟。開啟游戲模式后,會關掉超線程并關閉一半的CCD(即只有2個CCD/一半核心工作),帶來更好的游戲和舊應用兼容性。

從實測來看,根據游戲自身引擎的敏感角度不同(分別側重頻率、核心數量、內存帶寬等等),各款3D大作的實測情況也有差異。總體來看,大部分游戲三款處理器的性能表現都差不多,兩款AMD銳龍Threadripper在部分游戲中成績稍好一些,但差距很小,基本上是同一水準。從這里可以看出,由于基礎頻率和加速頻率的提升以及AMD對多核心處理器的核心調校的加強,AMD第三代銳龍Threadripper很好地解決了設計師玩游戲的問題,在開啟游戲模式(Game Mode)后其游戲性能和現在的游戲專用處理器相比也是不遑多讓。

AMD第三代銳龍Threadripper采用了臺積電7nm工藝,而Core i9 10980XE依然使用的是14nm工藝,因此在功耗控制方面,前者從理論上講就會擁有更大優勢。從實測來看,銳龍AMD 銳龍 Threadripper 3960X和AMD 銳龍 Threadripper 3970X的滿載考機功耗均為280W,考機全核心頻率分別處于3.9GHz~4GHz和3.8GHz~3.9GHz的范圍內,內核溫度在85℃左右,對于這么多核心的處理器來說已經算是不錯的表現了。

而Core i9 10980XE雖然標注TDP僅為165W,但在核心數更少的情況下,滿載考機功耗依舊達到了270W,同時全核心頻率還更低只有3.8GHz,這樣算下來,AMD銳龍Threadripper 3960X和3970X的每瓦性能足以拉開對手幾個檔次了。在這樣的能耗比下, Intel將來要繼續提升自家HEDT平臺處理器的核心/頻率規格恐怕也不太實際,繼續下去一顆處理器功耗都要超過300W,散熱就是很難解決的問題。

從初代銳龍開始,AMD就一直在拉高旗艦處理器的標準,實行“越級挑戰”戰術打亂對手的產品布局和節奏。隨著銳龍9 3950X的上市,AMD上演了一場精彩的“越級挑戰”,用一顆面向消費級的產品就成功挑戰了競品的HEDT發燒級平臺旗艦產品。

對于定位更高的AMD第三代銳龍Threadripper來說,它們的出現就是為了刷新性能上限,和競品的HEDT旗艦相比,兩者看上去已經不像是一個時代的產物,AMD這一步實在邁得太大了,徹底讓對手的“牙膏夢”破滅。對于專業創作領域,它們是當之無愧的性能之王,是專業設計師、視頻編輯、3D制作等創意工作者的不二之選,也是高性能工作站的最佳搭檔,市面上已經沒有產品能夠與之抗衡。無論是作為生產力工具需要效率、性能還是對功耗等多方面考量,第三代銳龍Threadripper都能完美勝任。

與此同時,它還給消費者帶來了更多更快的PCIe4.0,可以連接更多設備,帶來更高的工作上的便捷。對于創意工作者來說,最直接的便是遠超PCIe3.0的 PCIe 4.0 NVMe SSD,它的出現可以更好地解決工作中超大容量素材傳輸的問題,帶來巨大的效率提升,這也讓第三代銳龍Threadripper更加值得發燒玩家以及真正的內容創建者選擇。

和之前你來我往的局面不同,這一次AMD真正站在了性能之巔,第三代銳龍Threadripper的發布讓其獨孤求敗,短時間內恐怕Intel也拿不出能夠翻盤的產品,更何況,AMD已經官宣了更加恐怖的64核128線程的AMD 銳龍 Threadripper 3990X,即將引爆整個頂級處理器市場。各位專業消費者該如何選擇,相信也不用小編多說了吧?