以“表達思維”為核心的習作訓練模式之初探

鄭恭

【摘要】作文訓練的核心,就是對思維過程與思維結果的訓練,換言之,就是習作表達思維的訓 練。習作教學,每節課圍繞一個既定訓練點,借用生活經驗,通過多種訓練方式,從而建構表達思維支架,從不同角度,層層鋪開,訓練學生的習作表達思維,會更具實效。

【關鍵詞】表達思維;習作訓練;核心

【中圖分類號】G623 【文獻標識碼】A

作文訓練的核心,就是對思維過程與思維結果的訓練,換言之,就是習作表達思維的訓練。習作表達思維的訓練點很多,有文章結構、表達順序、細節描寫、內容立意的創新……習作教學,每節課圍繞一個既定訓練點,借用生活經驗,通過多種訓練方式,從而建構表達思維支架,從不同角度,層層鋪開,訓練學生的習作表達思維,會更具實效。

一、角色置換,走進生活真表達

誠如葉圣陶先生所言:生活就如源泉,文章猶如溪水,泉源豐盈而不枯竭,溪水自然活潑潑地流個不歇……寫文章不是生活上的一種點綴、一種修飾,而就是生活本身。既然習作來源于生活,那么在面對命題作文或看圖作文時,就需要引導孩子置換成習作情境中的角色,走進習作情境的生活中,融入生活,與情境中的角色合二為一,達到“我就是你,你就是我”的境界,那么,學生的習作思維便會如泉噴涌,一個又一個的生活畫面就會活潑潑地浮現在孩子的腦海里。

如人教版六年級上冊第七單元習作《小鴨子過馬路》,這是圖文結合的習作素材。執教本課時,學生能根據文字很快理出五個情境畫面:漫步街頭、跌入下水道、求助巡警、救出小 鴨子、重新上路,可是,學生口頭表達的內容千篇一律,聽來索然無味。我引導學生:“此時,你就在現場,你就是圖中的哪一位?”學生:我是現場中的目擊者、掉下去的鴨子、記者……引導學生走進習作情境,進行角色置換,以記者、鴨媽媽等人物的角度,根據畫面,把親臨現場所看到的、聽到的、想到的,一一講出來,內容就異彩紛呈了。

角色的置換,使學生身臨其境,心在現場,學生的思維就蘇醒活躍了,表達也就真實而富有創意了。

二、戲劇表演,深入情境說細節

對于孩子來說,想要寫出一篇好的文章,必然需要豐富的體驗和多樣的經歷支撐。教育戲劇是一種體驗式學習的方式,孩子們通過表演(包括情節、動作、神態、語言),可以達到身心合一的體驗。關鍵是,孩子不知道怎么演,這就需要老師當導演,用追問的形式,追問情節、動作、神態、語言,讓“劇情”內化成感受,此舉在于實現“表達思維”為核心的訓練目的。當孩子調動內在的感受轉化成文字時,一篇真情實感的作文就會應運而生。

還以《小鴨子過馬路》為例,在學生走進習作情境畫面后,我選一位同學演鴨媽媽,六位當小鴨子,一位當警察,一位當記者,六位當店主,六位圍成井沿,其余當司機,用追問的形式,引導學生表演教育戲劇:

當小鴨子掉下水井后,水流怎樣?害怕嗎?小鴨子怎么做?鴨媽媽怎么發現小鴨子掉下去的?發現后著急嗎?她會繞著井沿做些什么?當發現把脖子死命地往井里抻無濟于事后,鴨媽媽接著怎么做?往警察跑去,屁股怎樣?頭怎樣?翅膀怎樣?整個身板怎樣?有摔倒嗎?好不容易跑到警察身邊,鴨媽媽怎么做?一個勁兒地叫喚,可是鴨媽媽說的不是人話,警察聽不懂呀,鴨媽媽又會怎么做?咬警察的褲管,是不是一次就成功了?咬幾次?警察看到鴨媽媽奇怪的舉動,會有什么反應?終于,警察來到井沿邊,又會發生什么突發狀況?手不夠長?找什么工具?怎么撈?鴨子們重新上路,司機們怎么做?天氣、環境怎樣?

接著,我把全班學生分成五個小組,每一個小組寫一個畫面,寫出來的文段,或因細節顯真實,或因俏皮顯有趣,或因跌宕的情節顯靈動。

戲劇表演,豐富了習作情境的畫面內容,蘊含了神態、動作、心理、神態等細節,構思了一波三折的故事情節。

三、你讀我誦,以讀促悟練語感

古人云:書讀百遍,其義自見。又曰:熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟。古文中的讀,多為出聲朗讀或是誦讀。基于此,朗讀對于寫作的重要性也就可見一斑了。為什么這樣說?當你做到有感情地朗讀時,就能與作品的語形交心,就能與作者的心靈相通,就能有效形成良好的語感。習作的表達思維能力強,關鍵取決于學生好的語感,朗讀是指向培養語感的一條渠道,可見,做足做好朗讀,能更好地激發學生的表達思維,能有效提高學生的習作表達能力。

我在執教三年級下冊“用不同表達開放的詞語,寫自己喜歡的花”的任務時,解讀《花鐘》第二自然段,寫到一吹(喇叭花吹)、三笑(薔薇、萬壽菊、曇花笑)、三醒(睡蓮、煙草花、月光花醒),我以此為憑借展開表達思維訓練:我和學生逐句對比讀,我讀的是把花的不同的開放的詞改成“開了”,學生讀的是原文,一對比,學生馬上體會到原文中“吹起了紫色的小喇叭”“綻開了笑臉”“從睡夢中醒來”“欣然怒放”“蘇醒”“舒展開自己的花瓣”“含笑一現”等詞語,寫出了花開放的不同姿態;再讓學生讀該段,用比動作、扮表情的方式,讀出上面詞語的樣子,這一環節,學生在讀中品析到,要把花的開放姿態寫活,得寫上不同的動作;然后引導學生帶著高興的心情扮演讀“一吹”“三笑”“三醒”,學生讀得入情入境,感悟到寫花開的時候,不但可以寫形,更要寫心情;最后出示牡丹花、向日葵、蝴蝶蘭的圖片,讓學生用上不同的詞寫三種花開放的樣子,學生就寫出“蝴蝶蘭張開粉紅色的翅膀,翩翩起舞”等生動形象的句子了。

用上你讀我誦,讓花開放的姿態在感悟中描繪生成,同時,學生表達思維之花自然綻放,讓花在學生的筆下開得那么富有靈性。

四、巧用繪本,補白反復寫情節

兒童正處于語言發展較為成熟,而文字符號尚未成熟的關鍵時期。繪本色彩明艷,圖畫有趣,能讓他們快樂地閱讀圖文,聆聽故事,滿足了他們的閱讀愛好與創寫欲望;繪本留白很多,有觀察與想象的特質,給學生留下很大的想象空間,而寫作,恰需要插上想象的翅膀;繪本的情節多為反復,是積累語言的有效形式,成為學生仿寫情節與語言形式的優秀資源。

如我在執教二年級下冊“看圖寫幾句話”時,遵照《義務教育語文課程標準(2011年版)》對于低段寫話的具體要求:對寫話有興趣,寫自己想說的話,寫想象中的事物,在寫話中樂于運用閱讀和生活中學到的詞語,巧用繪本《母雞蘿絲去散步》進行引導拓展,學生在整個學習過程中興趣盎然,熱情高漲,笑容與思考彌漫了課堂始終。第一次捕捉(三幅圖),我利用每一幅圖與三幅圖之間的留白,引導學生想象:狐貍心里想些什么?怎么撲上去的?撲上去后發生了什么?母雞蘿絲呢?孩子們在咯咯咯的笑聲中交流,我再適時拋出范文,引導孩子從心理、動作、語言三個方面,把話說得更豐富些。

?標題

接著出示第二次捕捉的情節(如下兩圖),還是引導學生交流:狐貍心里想些什么?怎么撲上去的?撲上去后發生了什么?母雞蘿絲呢?一番交流后,學生不但能寫幾句話,還能寫出一定的情節,寫出狐貍與母雞的動作、語言、心理等。

五、思維導圖,開枝散葉謀創新

“文章最忌隨人后”,文章要做到“人無我有,人有我新”,從立意到內容到表達要新穎才好。實踐表明,描繪圖文并茂的思維導圖,能夠激發學生的發散思維、想象力與創造思維,提高學生習作的創新能力。

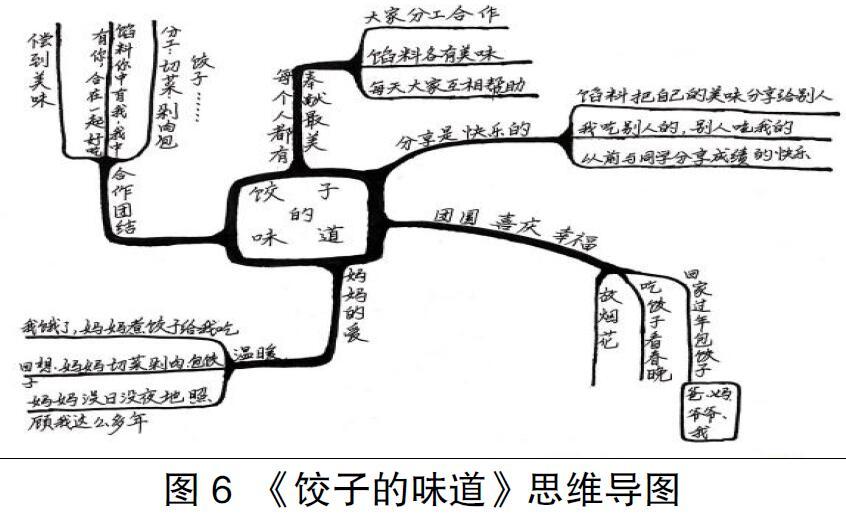

六年級下冊,執教“一事一理”的習作,我班孩子剛好過美食節——包餃子,我因勢利導,就讓他們寫包餃子的事,關鍵是悟什么理呢?果不其然,學生幾乎都說“做事要一心一意”“做事不能怕失敗,失敗乃成功之母”之類的老套路。我這樣引導提問,北京人過春節必備餃子,這是為什么?生:代表團圓、喜慶、幸福。我:班級美食節,你去吃別人包的餃子,別人也來吃你包的餃子,只是為了分享餃子的不同味道嗎?生:還有分享快樂。我:其實這些都是餃子的味道,餃子還有其他味道嗎?又要怎么寫出你想要的味道呢?請畫出思維導圖,以下是我根據學生作品整理的思維導圖:

學生圍繞餃子的味道,從不同的角度進行深入的思考,寫出的理(味道)就各不相同、不落窠臼了。如此,老樹發新芽,老事賦新意,學生所述的事所寫的理都有了新的內涵。

以“表達思維”為核心的習作訓練模式,關鍵點在于建構表達思維支架;表達思維支架的落腳點在于“寫什么與怎么寫”,關鍵點在于思維的建構方式。筆者堅信,經過不懈的努力,一定能建構更多操作性強的表達思維支架的方式。

參考文獻

[1]葉圣陶.文章例話[M].沈陽:遼寧教育出版社,2005.

[2]東尼·博贊.思維導圖系列叢書[M].葉剛,譯.北京:中信出版社,2009.

[3]管建剛.我的作文訓練系統[M].福州:福建教育出版社,2011.

[4]李重.賈志敏語文教學藝術研究[M].福州:福建教育出版社,2016.