蛙人的坐騎:水下載具

卓偉嘉

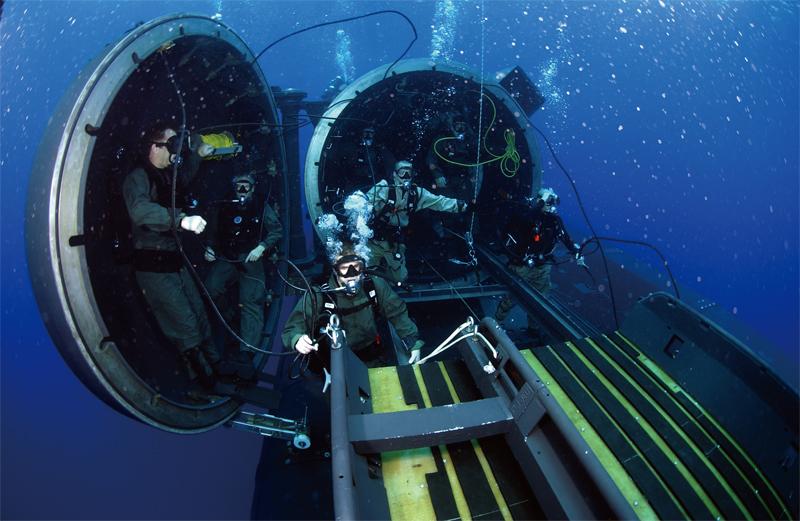

美國海豹突擊隊裝備的MK 8迷你潛艇

載人魚雷

最早的蛙人載具是從魚雷發展而來,而最早的載人魚雷,要從一戰時期的意大利說起。

作為老牌帝國主義國家,意大利的軍事實力一直是列強之中的末流。由于自身的工業體量和經濟實力較弱,導致依賴經濟實力的海軍一直是意大利的軟肋,這也逼著意大利海軍尋找更巧妙的制勝法寶。

一戰時的1915年,意大利海軍工程師拉斐爾·羅塞蒂提出了一個構想:既然魚雷可以悄無聲息從水下快速接近目標,那么為什么不能造一種可以載人的慢速魚雷,搭載蛙人戰士滲透到敵后執行破壞任務,這樣就能最大限度地降低成本。

為此,在1916~1918年,拉斐爾·羅塞蒂利用意大利海軍已有的魚雷,確定設計思路,試制了多種載人魚雷原型。現如今,在意大利熱那亞大學工程學院的陳列室里依舊有拉斐爾·羅塞蒂當初的試驗品。

圖中右側為拉斐爾·羅塞蒂測試的B57魚雷

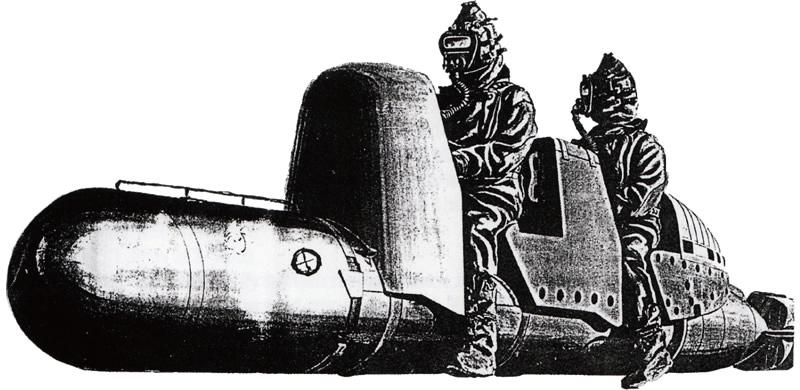

拉斐爾·羅塞蒂設計的“水蛭”載人魚雷

1918年3月,拉斐爾·羅塞蒂利用法國施耐德公司制造的A115/450型魚雷作為基礎,研制了“水蛭”載人魚雷。這種魚雷長8m,直徑0.6m,利用壓縮空氣為動力,驅動魚雷尾部的四葉螺旋槳推進,可以2節的時速在水下航行10海里。但可笑的是,這種載人魚雷并沒有安裝方向舵,也沒有設計專用的座椅,兩名乘員只能跨坐在魚雷上,通過在魚雷兩側伸開手腳作為增加側翼阻力的方式進行“差速轉向”。

“水蛭”載人魚雷的前端有一個專門的炸藥艙,里面可以容納2枚175kgTNT定時炸彈。魚雷在水下潛行至敵方戰艦底部之后,兩名蛙人互相配合取出炸藥,將其安裝在敵方戰艦底部,定時之后便乘載人魚雷悄悄逃離。

奧匈海軍聯合力量級戰艦的首艦“聯合力量”號

“水蛭”刺痛普拉港

1918年10月31日夜晚,一戰已經進入尾聲,遠離前線的奧匈帝國普拉港的海面風平浪靜。普拉港停泊著一艘艘奧匈海軍戰艦,其中就有聯合力量級戰列艦的首艦“聯合力量”號。為了避免戰敗之后遭到清算,“聯合力量”號將在第二天從奧匈海軍除名,進入新獨立的斯洛文尼亞人克羅地亞人和塞爾維亞人國(一戰后在奧匈帝國南部短暫成立不足兩個月的以南斯拉夫人為主體的國家)海軍。像往常一樣,熄燈以后,水兵和軍官都在船艙里呼呼大睡,誰也沒有預料到危險的來臨。

11月1日凌晨5時40分,一通急促的敲門聲驚酲了艦長兼新國家海軍司令揚科·武科維奇的美夢,傳令兵告訴他,在艦船旁邊的海里抓住兩個意大利軍事間諜。此時新國家并未參戰,而是作為中立國,因此對間諜的態度也是決定未來國家軍事和外交姿態的一個重要展示,所以揚科·武科維奇不敢怠慢,抓緊提審了兩個間諜。

拉斐爾·羅塞蒂,他設計了人類歷史上第一具載人魚雷“水蛭”,同時也是利用蛙人載具作戰的第一人

另一名襲擊普拉港行動的參與者——拉斐爾·保盧奇,由于襲擊事件后沒多久一戰勝利,因此兩人在監牢里都沒有待太長時間

還沒來得及用上審問手段,兩個所謂的間諜就全招了:他們是意大利皇家海軍的蛙人士兵,乘坐“水蛭”載人魚雷前來奧匈帝國普拉港執行破壞任務。此時此刻,“聯合力量”號戰艦的船底已經被掛上了裝有TNT炸藥的定時炸彈,只等到6時30分,整艘戰艦就會頃刻問葬身大海。

聽到口供,揚科·武科維奇驚出了一身冷汗,此時距離爆炸時間不足1小時,派人下水排查已經不可能。于是,揚科·武科維奇艦長下令:全艦進入緊急狀態,全體官兵務必于6時30分之前撤離“聯合力量”號。

由于訓練有素,再加上艦長的合理安排,很快,全艦1000多名官兵有序撤離“聯合力量”號,等待著6時30分的到來。

6時30分到了,“聯合力量”號靜靜地漂在海面,什么都沒有發生。艦長揚科·武科維奇以為自己被意大利間諜耍了(這在戰爭中很常見),便下令全體官兵重新登艦,進行日常訓練,至于這兩個欺騙自己的“間諜”,就讓岸上的人負責審訊了。

6時44分,伴隨著一陣爆炸的轟鳴聲,頃刻之間,“聯合力量”號的船底被300kg的TNT炸彈炸了一個大洞。揚科·武科維奇做夢也沒想到,那兩個所謂的意大利間諜真的是來襲擊戰艦的蛙人,只是定時裝置延誤了而已。但這一切為時已晚,最終,“聯合力量”號載著300多名艦員的性命沉入冰冷的普拉港海底,其中包括艦長揚科·武科維奇本人。這就是一戰中著名的襲擊普拉港事件,也是人類歷史上利用蛙人載具作戰的首個戰例。

“聯合力量”號戰艦正在沉入普拉港海底(繪畫作品)

我們再來還原一下這一事件。10月31日晚,意大利海軍就派出兩艘魚雷艇從威尼斯出發,搭載著“水蛭”載人魚雷前往普拉港。晚上10時18分靠近普拉港后,魚雷艇放下“水蛭”載人魚雷,該魚雷的設計者——拉斐爾·羅塞蒂和同伴拉斐爾·保盧奇兩名蛙人乘坐“水蛭”載人魚雷,避開巡邏部隊守衛,歷經6個小時潛伏到“聯合力量”號艦旁。因為載人魚雷不能控制潛浮,在潛入海底安裝炸彈后而無法上浮離開,因此兩人被捉。但這并不妨礙“水蛭”載人魚雷作為蛙人載具首次作戰的成功經歷。

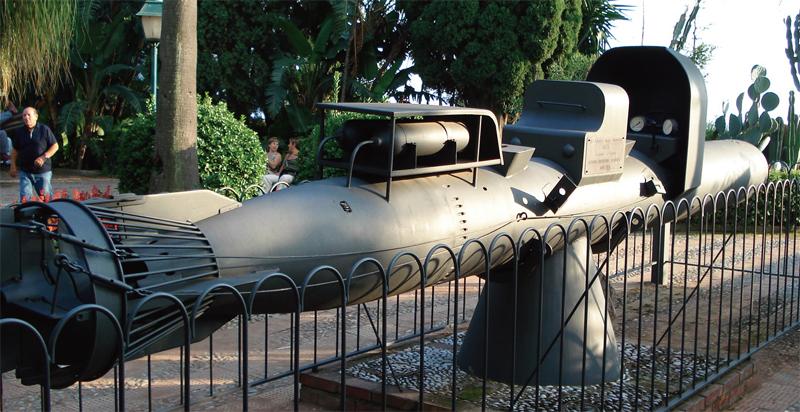

現存放于意大利西西里島陶爾米納的“豬”式載人魚雷

意大利“豬”式載人魚雷的駕駛座

臭名昭著的意大利海軍第10特種快艇大隊徽章

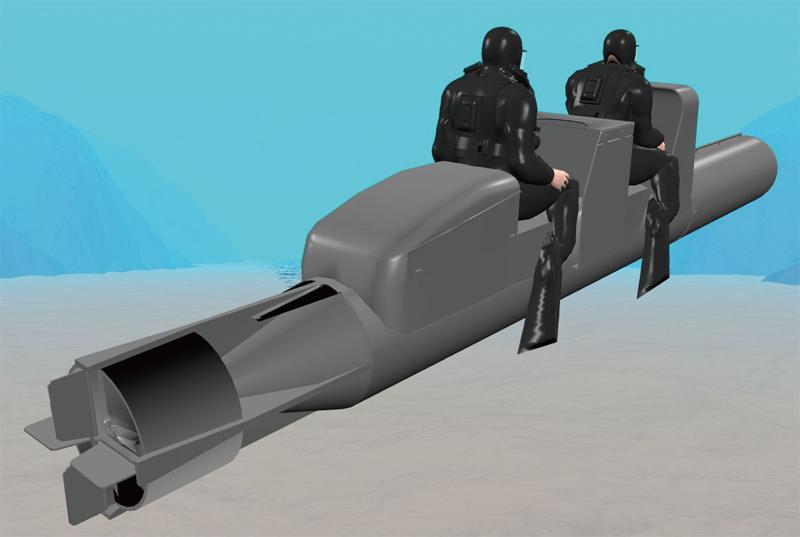

“豬”式載人魚雷攻擊模式示意圖

在出擊前,“豬”式載人魚雷需要由常規潛艇運輸到指定位置

意大利“鬼子”騎“豬”

意大利海軍實力在二戰中依舊稱霸地中海,可是加入軸心國之后,要出地中海與盟國海軍作戰,那就得慎重了,畢竟意大利海軍在1940年塔蘭托戰役中被英國皇家海軍突襲,蒙受重大損失。當時,意大利人依舊沿用一戰時期的老套路,繼續發展載人魚雷,試圖在二戰中延續一戰“偷雞摸狗”式的襲擊。

二戰中意大利使用的載人魚雷于1935年開始設計,1939年完成設計,稱為“慢速魚雷”,不過,由于該魚雷速度慢以及“長鼻子”造型,加之不能控制浮潛,導致掛炸彈時整個魚雷掉到水下無法上浮,因此意大利海軍稱其為“豬”式。“豬”式魚雷體積較常規魚雷略大,長6.7m,直徑530mm,排水量1.5噸,通過蓄電池驅動1.2kW的電動機推進,水下航速3節(速度太快人就會掉下去),航程可達12海里,允許潛深15m,極限潛深30m,可在2小時的航時中發起偷襲并返回。兩名駕駛人員身著蛙人潛水服,頭戴循環式呼吸裝置,跨坐在魚雷上方的駕駛位上進行操作。魚雷前端安裝有一枚可分離的、容納220~250kg裝藥的炸彈,作戰時,蛙人坐在駕駛位上駕駛魚雷靠近敵艦后,將雷體與炸彈分離,并將炸彈固定在船底,通過定時或遙控等手段將敵艦炸傷/毀。

意大利載人魚雷攻擊模式圖,蛙人騎著“豬”式載人魚雷接近目標

為充分發揮“豬”式載人魚雷的威力,意大利海軍還組建了專門進行載人魚雷襲擊的第10特種快艇大隊,隊員均進行嚴格訓練以提高偷襲成功率。

在實際作戰中,“豬”式載人魚雷由大型艦艇運輸到目標近海區。因為需要把握航向,這些騎著“豬”的駕駛員要把頭探出水面航行,遇到危險以及迫近敵方的時候才潛入水下,因此通常都會選擇月黑鳳高的夜晚出擊。

水下航行的意大利“豬”式載人魚雷

亞歷山大港偷襲事件中,意大利蛙人駕駛“豬”式載人魚雷掛裝炸彈襲擊“伊麗莎白女王”號戰艦,該艦在大修后依舊元氣大傷

1943年8月,意大利蛙人駕駛“ 豬” 式載人魚雷掛裝炸彈炸毀挪威貨輪Fernplant號

1940年,意大利海軍兩次騎著“豬”式載人魚雷出征英軍亞歷山大港的行動遭遇了英國海軍的反潛攻擊,均以失敗告終。然而在1941年12月的一次偷襲當中,意大利海軍的3艘“豬”式載人魚雷尾隨英軍歸港軍艦,成功避開英軍的水雷和反潛網,進入到亞歷山大港,然后迅速將炸彈掛在“伊麗莎白女王”號戰艦和“勇士”號戰艦的船底,隨后成功逃脫。隨著兩聲巨響,兩艘3.3萬噸的巨艦被重創。盡管隨后意大利蛙人被英軍巡邏人員發現并抓獲,但對英軍艦造成巨大損失,而意大利的載人魚雷也打出了名氣。

在整個二戰期間,意大利人生產了50多艘100型和200型載人魚雷,還造出了3艘帶有部分封閉式駕駛艙的“圣巴托洛梅奧”載人魚雷。盡管意大利在1943年就投降了,但意大利的載人魚雷設計影響了歐洲乃至更多國家類似蛙人載具的發展,進而也催生出現代蛙人載具。

英國海軍潛艇博物館館藏的意大利“圣巴托洛梅奧”型載人魚雷

二戰中,納粹德國的“內格爾”載人魚雷

英國MKⅠ載人魚雷CG圖

英軍MKⅠ載人魚雷進行出擊,駕駛員需要把頭探出水面辨別方向

英國的嘗試

英軍戰艦被意大利載人魚雷攻擊,英國皇家海軍面子上自然掛不住,更何況同年還發生了另一起“薩岡納”號油輪被意大利載人魚雷炸毀的情況。惱羞成怒的大英海軍千方百計搞到一條意大利的載人魚雷后,1942年以此為藍本開發了本國的MK I載人魚雷。其全長6.8m,寬0.9m,高1.2m,質量1.6噸,最大潛水深度為27m,通過蓄電池驅動螺旋槳推進,最高時速3.5節,在時速2.9節的情況下可續航8小時。與意大利的“豬”式載人魚雷一樣,MKI魚雷沒有專門的駕駛艙,兩個蛙人跨坐在魚雷上,通過控制臺上的操縱桿進行操縱。MKI魚雷的攻擊彈與雷體為可分離式,彈體可容納270kg含鋁炸藥,其威力足以炸沉數千噸的戰艦。

1943年1月3日,兩艘英國潛艇攜帶MK I載人魚雷偷襲停泊在西西里島附近的意大利艦隊,成功炸毀意大利的“特拉伊昂諾”號巡洋艦,重創“維米納萊”號運兵船。意大利投降后加入同盟國陣營,英國以此學習了意大利的載人魚雷設計和使用經驗,為日后發展打下了基礎。

1944年,英國結合意大利“圣巴托洛梅奧”載人魚雷和納粹德國“內格爾”載人魚雷的設計經驗,設計出帶有半封閉駕駛艙的MK II載人魚雷,兩名駕駛員需要背靠背坐在半封閉的駕駛艙內操縱魚雷。與MK I載人魚雷相比,MK II更大更重,速度更快,續航更久,所搭載的炸藥也增加到540kg。但由于二戰進入尾聲,納粹德國海軍日益衰落,新型MK II載人魚雷并沒有在二戰中發揮多少作用。

MKⅠ載人魚雷的攻擊彈拆掉(上) 與加裝(下)狀態

英軍二戰中裝備的兩款載人魚雷MKⅠ(上)和MK Ⅱ(下)對比,MK Ⅱ采用半封閉座艙,比MKⅠ更大更重,速度更快

M K I I 載人魚雷人員乘坐方式, 兩人背靠背坐在半封閉的駕駛艙內操縱魚雷

海豹的“水下悍馬”

無論二戰中還是二戰后,英軍和美軍的軍事合作都是十分密切的。因此英國在二戰中使用的載人魚雷以及更大的x級潛艇也被美軍看中,并在1947年之后交由水下拆彈隊(UDT,可以看作是海豹突擊隊的雛形)使用訓練。在兩棲特種作戰領域,這種水下載具展現出不俗的潛力,續航時間較長,極其適合特種部隊的滲透作戰。

1952年,美國海軍正式決定為海軍特種作戰部隊(SOF)和水下拆彈隊采購一種迷你潛艇,作為特戰隊員從母艦滲透到敵方海域的隱蔽性載具。最初,海軍從意大利購買了一批浸水的濕式迷你潛艇,稱之為MK 6“海馬”。1960年代,康維爾公司與海軍陸戰隊合作,設計了美國第一種自產的特種迷你潛艇,稱為MK 7。

MK 7特種迷你潛艇大量借鑒意大利迷你潛艇的設計,并使用硬鋁合金作為殼體,輕質玻璃纖維作為填充物制成船體,在駕駛員的前方有透明樹脂制成的擋風玻璃,以最大限度地減少聲學和磁性特征。其動力由銀鋅充電電池提供,在駕駛位面板上有聲吶導航以及顯示速度、航向、深度、航程的儀表盤,駕駛員可以通過操縱桿調整升降舵和方向舵來控制潛艇的姿態、方向和入水深度。包括駕駛員在內,MK 7可一次運送4名特種隊員。由于整體浸水,這4人都需要自帶水下呼吸裝置,儀表盤、電池這些部件也都做了防水密封處理。

執行任務前,MK 7由潛艇上安裝的特制隔水艙運輸到目標近海,這種隔水艙全長11.6m,直徑2.7m,質量29.5噸,固定于潛艇的后甲板上。準備階段,海豹特戰隊員需要攜帶好潛水器材和執行任務所用的裝備,進入到隔水艙并乘坐在MK 7迷你潛艇之上。潛艇下潛,隔水艙在水下打開,釋放迷你潛艇執行任務。此外,特種迷你潛艇也可以通過其他大型水面艦艇以及運輸機投送。

MK 7特種迷你潛艇MKII載人魚雷人員乘坐方式, 兩人背靠坐在半封閉的駕駛艙內操縱魚雷

海豹突擊隊員在“費城”號核潛艇裝載的迷你潛艇隔水艙中訓練

美海軍加裝隔水艙的核潛艇,用于攜帶迷你潛艇執行任務

MK 7特種迷你潛艇艇身與艦首特寫

MK 7迷你潛艇在1967年開始試驗,1972年跟隨新成立不久的海豹突擊隊在北越近海執行了第一次特種作戰。在1985年之后,受限于一次4人的低承載量,美國海軍又裝備了更大的MK 8迷你潛艇。MK 8迷你潛艇一次可承載6人,升級了多普勒慣性導航、前瞻性避障聲吶以及輔助性的潛艇交會對接系統,動力也在后期升級成性能更好的鋰電池。MK 8出現后,MK 7逐漸退役。現今,海豹突擊隊的主要水下滲透載具就是MK 8迷你潛艇。

如果說,MK 6、MK 7、MK 8都是運載工具,那么與MK 8同時期研發的MK 9則是一種水下任務型迷你潛艇。MK 9的外形不同于前者,其呈扁平狀,除了部分儀表和系統與前者通用以外,甚至可以說是一種完全不同的迷你潛艇。MK 9乘員只有2人,由駕駛員和導航員組成。MK 9仍舊采用銀鋅充電電池提供動力,但動力驅動改為兩個并列的螺旋槳,因此速度更快,可達7~9節。也正是這種高速迫使MK 9的外形異常扁平,成員在其中只能采用仰臥姿態,視野受限,為此專門為其加裝了潛望鏡。MK 9是海豹突擊隊裝備的唯一可以執行攻擊任務的迷你潛艇,在潛艇兩側可各掛載2枚MK 31或MK 37魚雷,可在秘密滲透到距目標3海里的射程內攻擊,其150kg的戰斗部足以擊沉一艘大型巡洋艦。

MK 8迷你潛艇的各種顯示屏和儀表盤都經過了防水處理

MK 8迷你潛艇回收作業

海豹突擊隊正在為MK 9迷你潛艇安裝魚雷

MK8 迷你潛艇水下出航

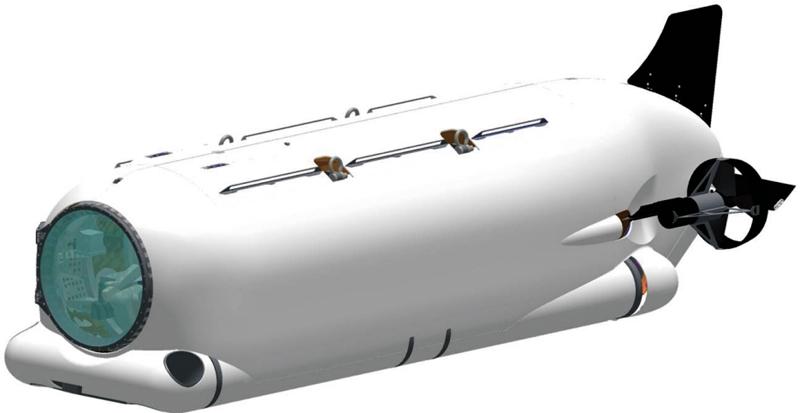

洛克希德·馬丁公司與德國驗船協會合作設計的S301i干式迷你潛艇

尾聲

1980年代末期,伴隨著冷戰的結束,美國凌駕于世界的軍事實力沒有了對手,便取消許多刁鉆裝備的發展。各種迷你潛艇計劃被削減,MK 9也被退役,只剩下了運兵用的MK 8,從1980年代一直用到現在(1995年經歷了一次現代化升級)。前段時間,美國特種作戰司令部終于決定發展新型干式S301i迷你潛艇來取代現役MK 8濕式迷你潛艇。與MK 8相比,S301i速度更快,續航更久,而且成員多達8人。S301i迷你潛艇由洛克希德·馬丁公司與德國驗船協會合作設計。

中國海軍建軍70周年,社會各界對我國海軍蛙人部隊的關注也達到了空前的地步。我國海軍裝備借鑒了西方海軍經驗。盡管由于保密原因,我國蛙人的水下載具不能公開透露,但作為關注國防發展的國人,希望我國能有屬于自己的先進的蛙人水下載具,能打造出一支真正的“水下蛟龍”。

MK 9迷你潛艇速度更快,但這種高速迫使MK 9的外形異常扁平,成員在其中只能采用仰臥姿態