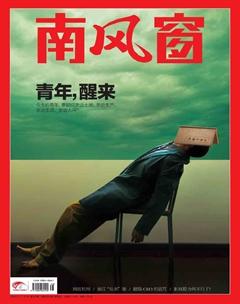

青年,醒來

“世界是你們的,也是我們的,但歸根結底是你們的。你們青年人朝氣蓬勃,正在興旺期,就像早晨八九點鐘的太陽,希望寄托在你們身上。”

這可能是上一代對下一代說過的最為積極、最有力量的話。

之所以寄托希望,是因為人們相信,建設一個更公正的社會,讓所有人生活得更好,是一種代代接續的動力。每一天都有一大批人正年輕著,意味著每一天都有人對未來身膺重任。

青年是一個社會、一個民族、一個國家的先行指標,未來由青年定義。

人們使用工具去改造世界,當科技成為主要的工具之后,青年的創造力就越發具有后天優勢。今天的青年,在快速進化的現代科技環境里成長起來,天生處于一個工具迅疾更新換代的世界,科技是內在于他們的,這是前代人所不具備的條件。因此今天觀察青年,適用的是與過去截然不同的知識和標準。

科技是第一生產力。正因為生產力以迅猛的速度變化,生產關系也必須快速地調整,這就是各種從頂層設計出發的改革,以及人對社會的自發適應。適應力最強的是青年,因此在社會結構當中,他們的位置也發生著顯著變化。年長者,再也不能給他們貼上“垮掉”“崩潰”等標簽。

現在的世界,是青年人的世界。

如果說還存在一些憂思,主要在于青年對真實社會的感知。今天的條件讓人們可以只用電腦、手機解決所有工作、生活問題,間接地“改造自然”,但“自然”是什么模樣,反而會變得陌生。

改造社會,首先要了解社會。因為分工如此細化,分裂出許多亞文化圈子,作為一種社會建構,圈子之間可能充滿著誤解與偏見。知識的共享并沒有帶來觀念意識的共享,爆炸的信息反而讓人們之間成見加深。這在國際沖突以及國內社會意見沖突中,都日發明顯地體現出來。盡管這并不妨礙人們繼續他們的生活,但卻可能讓年輕人脫離現實。

脫離現實的活躍,也是一種沉睡方式,它需要被喚醒。唯一的辦法,就是回到實踐中去,讓自己接受檢驗。