城市中心地區地下空間開發潛力量化評價研究

趙怡婷

城市中心地區的地下空間開發利用條件相比城市其他地區常常更為復雜和多樣。本研究以北京市西城區為例,梳理提煉了城市中心地區地下空間開發利用的主要影響要素,并分別從供給、需求兩個方面探索地下空間資源潛力的量化評價方法。研究基于詳實的地下空間普測數據和勘測數據,從工程地質、水文地質、經濟發展、社會需求、歷史文化保護、生態資源條件等十二個方面,建立了系統化和量化評價模型,以期客觀判斷地塊層面的地下空間資源開發潛力及需求,科學指導地下空間規劃布局,為城市中心地區地下空間的規劃編制與可持續利用提供有益參考。

一、轉變傳統工程思維,建立系統評價體系

隨著城市的發展,地下空間功能不斷豐富,地上地下空間之間的關系日趨緊密,地下空間日趨呈現為復雜的巨系統。城市中心地區作為城市功能多元、空間緊缺、人口密集、建設強度高的地區,其地下空間開發利用的影響要素更為復雜,傳統“單一指標化”的粗略評估方法難以為繼。本次研究轉變傳統思路,從系統化和量化研究視角,系統梳理地下空間開發利用的各類影響因素,建立地下空間開發潛力量化指標和綜合評價模型,深入地塊層面,探索地下空間開發潛力分布規律,科學指導全區地下空間資源的優化布局。

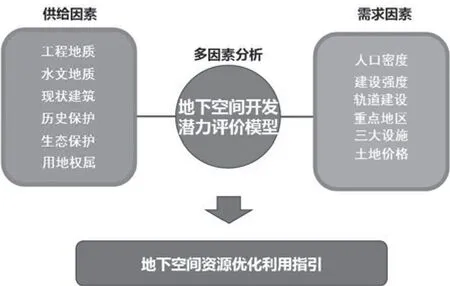

圖1 地下空間開發潛力評價示意圖

為了較為全面地體現各項因素對地下空間開發利用的實際影響,研究在掌握最新的宏觀水文地質條件和地下空間普查數據的基礎上,通過多樣化渠道,對中微觀層面的地質條件、城市規劃、專項建設、社會經濟需求等信息進行補充完善,以提高空間量化分析的精度和準確性。

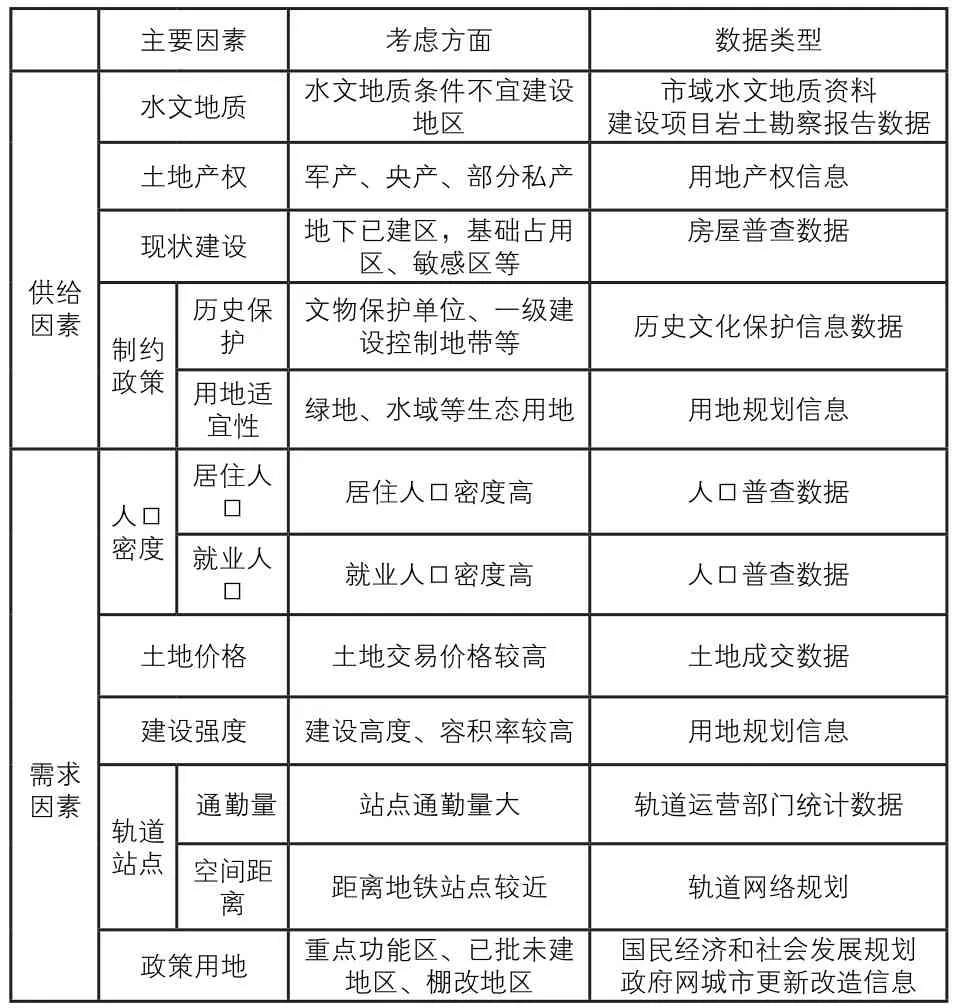

表1 地下空間資源潛力影響要素及數據來源

二、地下空間影響要素分析

地下空間開發潛力主要受資源供給和需求兩方面因素影響,結合西城區特點,地下空間資源供給影響因素主要包括水文地質條件、現狀建設情況、歷史保護要求、生態保護要求、用地產權情況等;需求方面主要包括人口分布、建設強度、軌道建設、重點地區建設、三大設施需求以及土地經濟等。

1.供給影響要素分析

(1)工程地質

工程地質條件對地下空間建設的影響主要表現為不穩定工程地質條件及地質災害因素引起的地下空間建設風險和成本的增加,地下空間建設應盡量避開地質沉降區、地震斷裂帶、地下水超采區以及工程地質不穩定區域等。

(2)水文地質

水文地質條件對地下空間建設的影響主要涉及地下水位及水流場分布兩方面,地下水位越淺的地區地下空間抗浮壓力及相應的建設成本將越高,另外地下空間建設深度不宜超過地下承壓水頂板埋深,以有效保護地下承壓水水質和水文環境穩定。地下大型線性工程不宜垂直地下水流方向建設,以避免造成兩側水壓差和地質條件的不穩定。

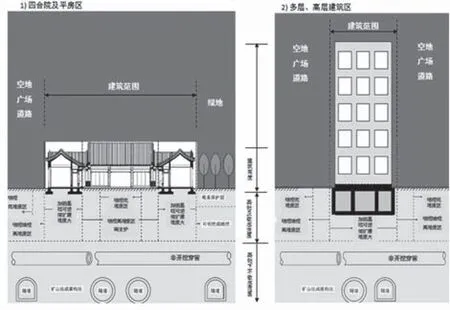

(3)現狀建設

現狀地上建(構)筑物及其基礎對地下空間資源的開發利用也有重要的制約作用。為了保證結構安全和使用安全,建(構)筑物基礎周圍一定范圍內,尤其是其下部一定厚度內的地下空間資源不宜任意開發。

圖2 建筑基礎影響范圍示意圖

(4)歷史保護

文物保護范圍及建控地帶、歷史文化街區、文物埋藏區等歷史保護地區的地下空間開發利用應遵守文物保護和歷史文化名城名鎮名村保護的相關要求,在充分論證的基礎上審慎進行,不得影響文物本體及原有風貌。

(5)生態保護

綠地、水域是城市的重要生態空間,應對其地下空間開發利用的功能、規模、深度等提出嚴格的規劃和控制要求,并禁止與生態保護功能不符合的地下空間建設或超規模建設。

(6)用地產權

城市中心地區的用地產權往往較為多樣,既有市、區屬用地,私產用地,也有一定比例的軍產央產用地。城市地下空間利用應考慮對軍產央產等產權用地的適當避讓。

2.需求影響因素分析

(1)人流密度

人流及公共活動越密集的地區往往也是地下空間使用需求越大的地區。其中就業人口密度與地鐵通勤人流分布對地下空間需求影響較為明顯,且兩者往往具有較強的相關性。

(2)建設強度

地下空間作為地上空間的重要補充,多集中于土地開發強度較高的地區,因此規劃建筑高度及容積率越高的地區往往也是地下空間開發需求較大的地區。

(3)軌道建設

城市地下空間的發展多以地鐵的建設為先導,地鐵周邊300~500米的地區是地下空間開發利用的重點區域,通過促進軌道站點與周邊地下空間的一體化建設,能有效提升城市空間社會經濟效益,補充完善城市公共服務功能。

(4)重點地區

城市中心地區往往以建成區為主,更新改造區和重點功能區是地下空間發展的重點地區。結合城市重點功能區和更新改造區建設促進地上地下空間的統籌布局與利用,將有效促進城市空間資源效益的提升,提升城市空間環境品質。

(5)三大設施

城市中心地區由于用地資源較為緊張,公共服務、交通市政、防災等公共類設施的建設空間較為有限,這些設施可通過地下化,彌補空間資源的不足。

(6)土地價格

土地價格反映出用地資源的需求強度及經濟開發動力。研究提取全區土地成交價格信息222條,通過空間定位和基礎年份土地單價計算,得到全區地價較高的地區,這些地區的地下空間開發動力也較強。

三、地下空間開發潛力量化評價

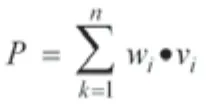

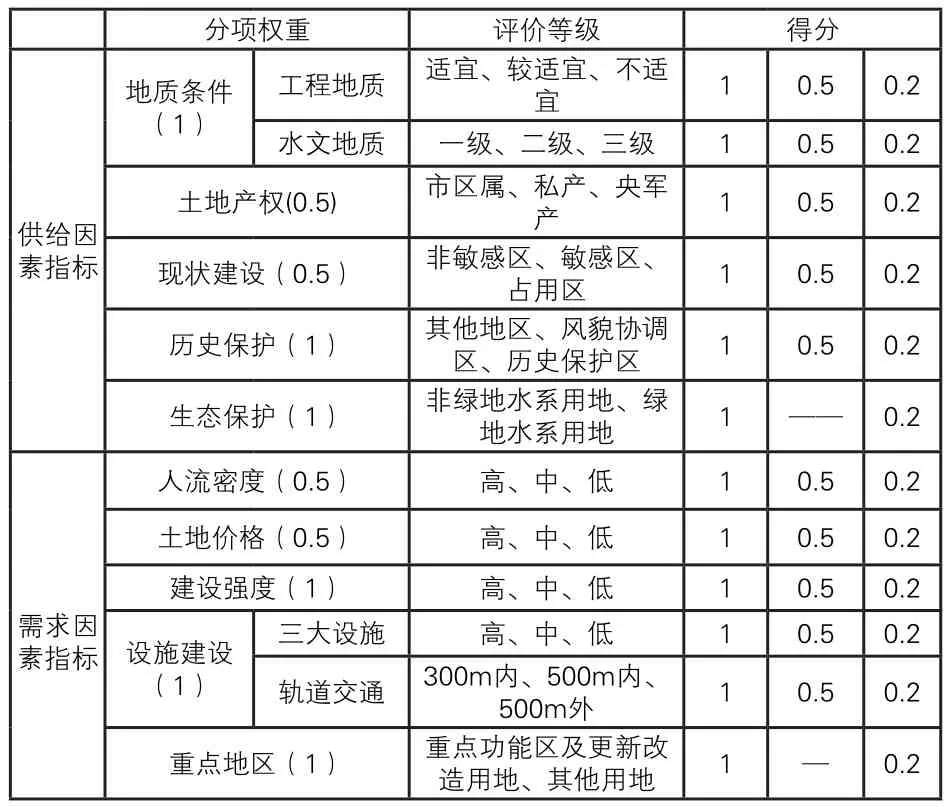

通過綜合梳理各項影響因素,研究對各項影響因素進行分級和量化賦值,評價等級越高代表該分項的地下空間開發潛力越好,相應的得分也越高。結合西城區特點,本研究采用高中低三個等級,分別賦值為1、0.5、0.2,并根據全區用地規劃情況,對全區近3200個地塊進行分項量化賦值。在此基礎上,結合西城區建成環境特點,采用權重分析法對各項影響要素進行加權求和。鑒于西城區以建成環境為主的特點,現狀建設條件較為均衡,地下空間開發潛力受生態地質、歷史保護等限制因素和軌道建設、規劃強度、重點地區等開發因素影響較為明顯,因此研究適度提高相應因素權重,并通過加權求和最終確定各地塊的地下空間利用潛力綜合得分,地塊的綜合分值越高則該地塊的地下空間開發潛力越大,總分為10分。

項目用地開發潛力評價公式為:

式中,P為綜合潛力評價的總分值,Wi為評價因素權重,Vi為評價因素量化分值。

表2 地下空間利用潛力綜合評價權重表

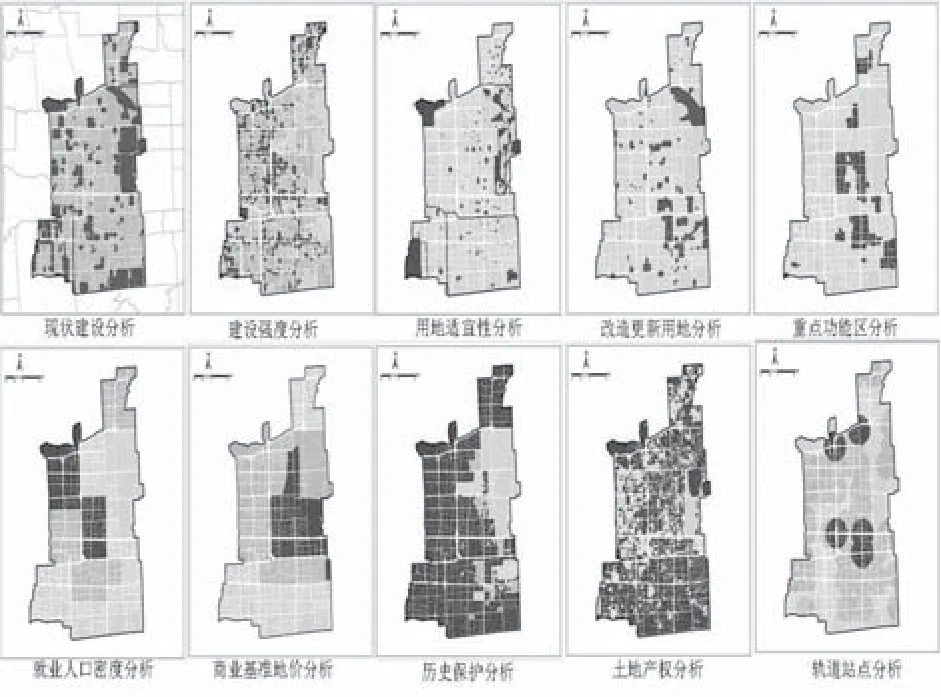

圖3 影響因素量化評價示意圖

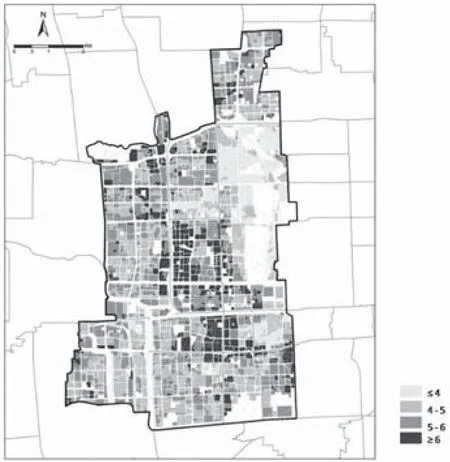

圖4 地下空間資源開發利用潛力綜合評價圖

通過綜合各項因素的地下空間開發潛力量化評價,能夠清晰地判斷地下空間開發需求的總體分布情況。在同等水文地質條件下,建設強度越高的地區往往也是軌道建設密集、土地價格、人流密度較高的地區,其公共功能相對聚焦,地下空間建設需求和潛力往往越高。另外重點功能區與更新改造地區受政策因素影響較大,也是地下空間建設的重點地區。綜合來看,地下空間開發潛力較大地區的空間分布具有一定的聚集特征,與城市整體空間建設導向具有較強的關聯性,反映出地上地下空間之間的緊密聯系。

四、結語

城市中心地區往往建設強度高、功能聚集,人口稠密,歷史文化資源豐富,其地下空間建設需求較高、影響因素也較為復雜,本次研究改變“單一指標化”的地下空間需求評估模式,從生態地質、城市建設、社會經濟等各個方面探索地下空間開發潛力的系統、量化評價方法,更加客觀全面地判斷地下空間開發潛力分布情況,研究尺度深入地塊層面,對于城市中心地區地下空間資源的優化配置具有較強的參考意義。