女艦長的天花板理論

文勇

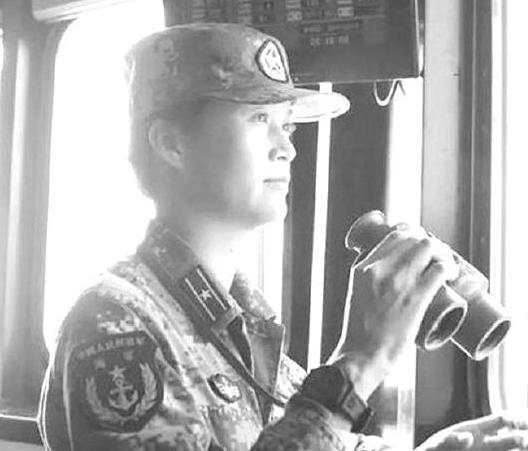

人民海軍成立70周年之際,在美麗的東海之濱,中國第一位女實習艦長韋慧曉,站在央視《開講啦》的講臺上,深情地講述了她逐夢深藍的傳奇故事。作為女指揮官,她獨特的經歷和思考令人受益匪淺。她堅定地說:“我對自己的要求是,每天把天花板頂得高一點點,需要有突破,不能讓它往下掉,我要往好的方向去改變。”

在職場中,流傳著“玻璃天花板”理論,大意是說,一個女人在各種資質達到晉職加薪的前提下,往往被一層無形的玻璃阻擋。據說這種“玻璃天花板”現象在上海特別明顯。在上海許多摩天大樓的寫字樓里,一些高學歷,能力突出,各方面表現俱佳的女性,卻往往處于中層的位置,再往上晉升的機會很少。

韋慧曉作為一名博士,她是受過長期科學思維訓練的,她清醒地懂得,一個人要頂起天花板不能單單依靠匹夫之勇,力量和智慧都是不可或缺的,也不會一蹴而就,想一下子就把“玻璃天花板”頂開,是不大現實的。只有每天都頂起那么一點點,才可能會最終贏得一片光明。

當許多人都以“玻璃天花板”為金科玉律,把“天花板”當成個人向上發展的固定極限時,韋慧曉卻反其道而行之,她“博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之”,不信邪,不循常規,大膽挑戰“天花板理論”,走到了人生頂峰。“博學之……篤行之”出自《禮記·中庸》。博學,是說學習要廣泛涉獵;審問,是有針對性地提問請教;慎思,要學會周全地思考;明辨,形成清晰的判斷力;篤行,用學習得來的知識和思想指導實踐。古人談學習的5個方面,不管是學習書本知識也好,學習某種技能也好,都得經過反復訓練,絕不放棄才能完成。這段話,不是對天才,而是對一般人說的。聰明人一下就學會的,你就學100下;聰明人10次能學會的,你就學1000次。只要有這種韌勁,開始哪怕遲鈍一點也會變聰明的,即使是柔弱的女人也會變得強壯起來。

都說女人“要對自己好一點”,而韋慧曉是屬于“對自己再狠一點”的那種。做學術文章,她在專業期刊發表的論文能列出一大頁;學文藝,她曾榮獲了選美比賽十佳;當志愿者,她是中國“百名優秀志愿者”“廣東青年五四獎章”獲得者……提起學習時間緊張的話題,韋慧曉風趣地說:“時間不夠用的,一天48小時肯定是不夠用的,但不知道72小時夠不夠。”她的跨越式開掛的人生經歷,讓網友們高呼霸氣。

韋慧曉想參軍入伍,并不是一時心血來潮。早在讀博期間,參軍的念頭就逐漸在腦海中清晰起來。為了能如愿穿上軍裝,除了拼命學習功課外,她在2年前就開始了有計劃的體能訓練。比如說長跑課目,她先是每天跑5公里,一年后增加到10公里。

2010年10月底,她給海軍首長寄出一封200多頁的自薦信,表達想成為一名現役軍人,完成好“與民族崛起緊緊相連”的事業的愿望。后經多方全面考察,34歲高齡入伍的她,幸運地加入海軍新組建的航母接艦部隊。151號鄭州艦,是我國自主研制的新一代導彈驅逐艦,武器設備先進,對人綜合能力要求很高。成為一名艦長通常需要磨煉10年時間,而韋慧曉僅用6年就成為一名實習艦長。

細觀韋慧曉的“天花板理論”,有兩個關鍵詞值得我們思考:第一個是要敢“頂”。天花板原本是固定的,韋慧曉卻把它當作一個動態指標,而且是只準升高不許降低。既然它是可以動的,那我就能讓它發生變化,把它頂高、再頂高,頂出我的更大發展空間。天花板或許是客觀存在的,而且可能很堅固,頂的結果無非兩種,一是頂得頭破血流,鎩羽而歸。二是可能頂出奇跡,頂出生機。但它到底能不能頂得動,不拿出勇氣試試怎么會知道?

第二個關鍵詞是每天“一點點”。“玻璃天花板”過厚過重,過于結實,要想頂起并非易事,畢竟個人能力有限。但是可以竭盡全力每天把天花板頂高一點點,這樣日積月累,堅持不懈,積少成多,久久為功,不知不覺間,天花板就可能會被頂開。《荀子·勸學》中說:“鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。”韋慧曉從象牙塔里一介書生,成長為中國第一位女實習艦長,就是一點點頂動天花板的結果。

現實生活中,我們每個人的頭上都會有塊 “天花板”,但并非頂不動。只要我們像韋慧曉那樣有勇氣敢于突破自我,追逐人生理想,竭盡全力,每天把它頂高那么一點點,天花板就會被頂開。當光明出現在面前時,你會驚奇地發現,原來成功那扇門是虛掩著的。

(編輯/張金余)