機械工程專業碩士研究生創新教育改革與探索*

王會良

機械工程專業碩士研究生創新教育改革與探索*

王會良

(河南科技大學 機電工程學院,河南 洛陽 471003)

創新創業教育是國家發展課外培養教育的基礎,是新時代互聯網化發展的必然要求,也是高等教育改革的必然趨勢。通過分析當前機械工程的現狀,對比了當下機械工程專業碩士研究生創新能力的提升與實踐方式。對于當前研究生的教育改革,創新創業教育的體現為創新創業培訓和競賽,因此應優化教學模式,加強實踐環節,增加課外學科競賽,與企業協同合作實現引導教學。

創新創業;以賽促學;工程人才;培養模式

21世紀是知識經濟迅猛發展的時代,國際競爭必將日趨激烈,人才與教育之間的競爭就是未來國際之間的競爭,而碩士研究生作為高等教育培養的高層次人才,將成為人才競爭的重要對象。在新時代環境下,為了適應新的國際環境,高校需要為國家、社會提供更多綜合能力強的復合型高層次人才,這就迫使高校必須進行碩士研究生創新教育改革。工程教育新理念、學科專業新結構、人才培養新模式、教育教學新質量、分類發展新體系是“新工科”在內容上所歸納為的“五個新”[1]。在雙創模式下研究生的教育改革便可以從這五個方面行進,“新工科”的建設和發展中急需人才,培養創新工程研究生成為了目前人才培養的主攻方向。

1 傳統機械工程研究生培養現狀分析

機械工程是科學中的一個跨學科專業,在機械制造、電子工程和計算機科學等學科的基礎上建立起來的。與其他工科一樣,機械專業的教育滿足不了新時代、新產業、新構架的現實社會需求,面向未來的工程技術、工程教育領域與工程教育理念的相對滯后,人才結構的不適應、知識體系與人才培養模式的不適應等[2]。

1.1 傳統研究生培養模式

傳統課堂上教育乏味、空洞的缺陷在研究生方法課教育上應避免,還應避免研究方法實踐時的“人浮于事”。培養出來的工程技術人才有所欠缺,許多高校研究生畢業之后難以找到合適的職業,就業率偏低;同時,各個企業或用人單位所需要的卓越工程人才“一才難求”,人才結構過剩和短缺并存是現存的主要問題。高校對研究生的培養及教育模式現在幾乎只注重學術型和應用型人才的培養,在教育研究生過程中,強調對其加強科研能力和學科專業的理論教育,缺少了創新教育的過程,在制訂研究生培養目標時,忽視了創新型研究生的培養理念[3]。目前高校的培養方向已經不契合于社會需求,企業需要的研究生應具有良好的實踐經驗,這樣才能更好地融入到實踐生產中來。

1.2 市場化的經濟體系導致社會實踐環境弱化

對于研究生的培養應強調實踐能力、創新能力和科研開發能力的提升,這樣才能保證工科高層次人才的培養與社會需求相一致。但市場經濟的發展導致高校在培養碩士研究生的過程中,主要依靠國家財政和自身力量,事業單位在市場經濟運作過程中追求利潤最大化,不愿意將人力、財力投入到非企事業員工的創新創業能力培養上,所以,很少有企事業單位愿意積極、主動地參與培養。在這樣的環境下,研究生的能力得不到鍛煉,企業也難以找到完全符合要求的創新型人才。

1.3 研究生規模擴大,師資和經費相對缺乏

隨著研究生教育規模的擴張,各培養單位的師資力量和經費相對不足的問題越來越突出,導致實踐教學的內容和形式跟不上學科的發展,設備、空間、科研經費不足,研究生的實踐能力培養受到較大的限制。由于國家財政投入有限,原本各高校的實驗室、設備器材就缺乏,在擴招之后這些硬件設施更加難以滿足需要。

2 人才培養模式

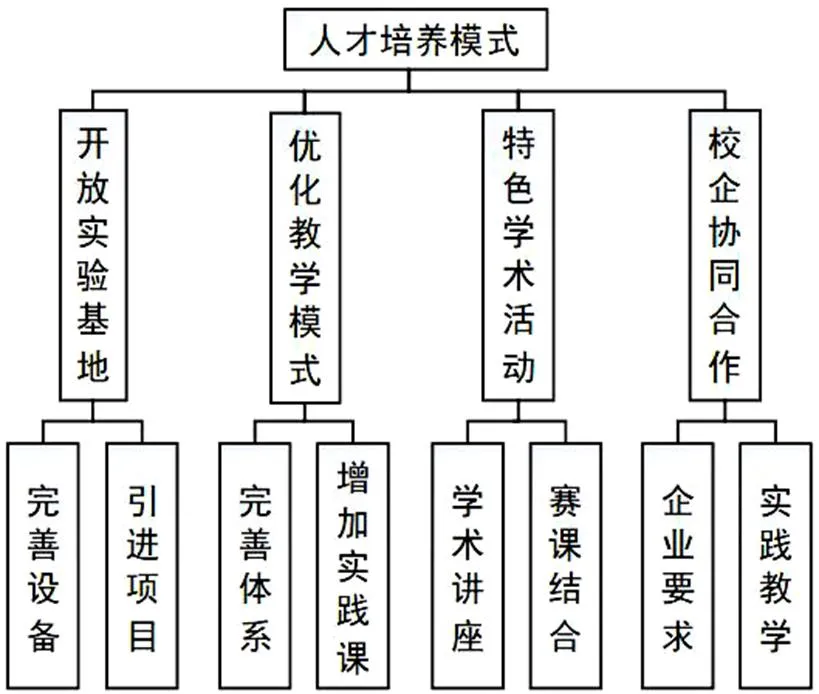

人才培養的關鍵在于培養模式,主要從以下四個方面展開分析,如圖1所示。

2.1 開放實驗基地

培養學生的雙創思維是很重要的,研究生創新創業基地的建立對研究生教育實踐十分有效。

雙創基地的開放為研究生的創新創業提供了場所、環境和設備,體現出實踐教學對學生創新能力培養的重要性。立足于項目實訓內容的推進,現在已經具備實訓手段,課上學習與項目實訓有機結合度提高。

通過自主學習、合作學習、任務驅動式學習、研究性學習以及跨學科交叉學習和自主創新實踐的學習方式,輔以跨導師的專家指導、跨專業的研究生技術小組支持,在具有綜合性和學科交叉的科學研究和社會實踐中培養研究生的創新能力和社會實踐能力[4]。

圖1 人才培養模式

2.2 優化教學模式

課程是教育的重心,一個完善的應用型課程體系是培養人才的基礎條件,學校應將基本理論知識與實踐操作相結合,更好地培養學生的綜合素質,這有利于高等工程技術人才的培養。提高學生技能,培養應用型工程人才,優化教學模式,學校要對學生進行科學化管理,不斷完善學校的管理體系,注重提升學生的自覺性、實踐能力、創新能力;要保持在學習教育中的知行合一,在學習理論知識研究方法的同時,實踐也要有高要求[5]。增加實踐類課程比例,通過實踐能更加透徹地了解學科知識和課程,提高學生動手操作能力以及學習積極性。

2.3 校企協同合作

校企協同是當代高等工程教育的必然選擇,是社會形態的必然趨勢,是工程素養形成最大化、最優化的最佳途徑。根據相關合作企業的情況,明確企業對人才的需求,制訂確切的培養模式。從校企合作企業對人才的需求出發,分析人才培養與企業人才需求之間存在的主要問題,改革現有的機械工程培養方案,制訂符合社會企業需求的創新型人才[6]。對于實踐教學,應聘請企業高級工程師、著名專家學者來授課,同時,與企業聯合開展實踐教學,企業擁有實踐基地和實踐技術人才,學生可以直接學習到工作以后要應用的知識,從而彌補理論教學的不足[7]。

3 方法教學改革

“以賽促學”,培養學生學習興趣,通俗地說就是鼓勵學生在專業課程學習過程中參賽,通過競賽這種形式有效提升學生專業學習的質量,學習質量的提高又能促進學生努力完成任務。以實際項目為載體,以參賽的方式促進研究生創新創業能力的培養。教師引導學生選擇合適的項目,積極參與各種創新創業競賽,競賽過程中以學生為主體,教師進行指導。

“賽課結合教學”將充分鍛煉學生四方面能力:軟硬結合知識應用能力、動腦動口動手實踐能力、自主設計研究創新能力、團隊協作社會交往能力。

4 結語

基于機械工程發展需求的工程人才培養模式構建是一項復雜且需要長期堅持的系統工程,還要依據社會需求不斷變革。應在“以賽促學、賽課結合、創新創業、科研引領”的雙創基地教學改革新理念的指導下,積極開展機械工程專業碩士研究生的實驗內容和實驗模式改革。

[1]鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6 .

[2]邵德福,李春江,馬曉君.地方高校新工科人才創新創業能力培養模式研究[J].科技創業月刊,2017(19):62-64.

[3]李琳,陳京京,王杰.面向卓越工程人才培養的產學研深度合作模式[J].高等工程教育研究,2013(1):66-70.

[4]高奇,曾紅.快速成型技術實訓在大學生創新能力培養中的應用[J].遼寧工業大學學報(社會科學版),2013(6):87-88.

[5]龐麗群.淺論創新教育和創業教育的關系[J].生物技術世界,2013,10(7):121.

[6]柳亮,李孟璐.重新審視大學生創新創業教育的本質和價值[J].高教論壇,2017(3):123-125.

[7]侯永峰,武美萍,宮文飛,等.深入實施卓越工程師教育培養計劃,創新工程人才培養機制[J].高等工程教育研究,2014(3):1-6,22.

G643.1

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.17.034

2095-6835(2019)17-0077-02

王會良(1974—),男,河南偃師人,博士,副教授,主要從事創新方法研究。

河南科技大學2018年研究生教學改革基金項目(編號:2018YJG-015)

〔編輯:張思楠〕