區域物流周轉能力與產業結構優化的耦合度分析

蒙玉琴

內容摘要:提升區域物流周轉能力對于產業結構調整具有重要影響作用,本文采用2006-2016年間我國省級面板數據構建了耦合度模型對兩者發展的關聯度進行分析。結果表明:我國物流周轉能力與產業水平正處于耦合對抗階段,兩者關聯性有待提升,而兩者的協調性相對較高,即兩者存在著優勢互補的發展關系,以東部地區最為突出。因此,要進一步改善區域物流周轉能力,不斷降低物流運輸成本,促進物流運輸效率水平的提升,為物流周轉與產業結構優化的協同發展奠定良好社會基礎。

關鍵詞:物流周轉能力 ? 產業水平 ? 耦合度 ? 耦合協調性

引言與文獻綜述

提升區域物流運輸能力是適應現代化產業結構調整的市場要求,也是實現物流業平穩發展重要基礎,關于地方物流周轉能力與產業結構關系的研究一直是學術界的熱點問題。陸琳阮、舟一龍(2012)基于灰色關聯模型指出,物流運輸發展對工業產業部門效能的提升具有重要促進作用,認為物流需求的增長與工業產值的增加存在著耦合發展的關系。謝守紅、蔡海亞(2015)基于熵值法對長三角經濟帶物流業發展的動態變化進行了分析,認為物流業水平的提升有利于經濟的穩定增長,在地方產業結構優化過程中起著基礎性作用。張林(2016)采用聚類分析法對物流業與制造業的聯動關系進行了評價,認為兩大產業的耦合關系表現出顯著的區域差異,區位發展環境是影響兩者耦合關系變化的主要因素。楊玉潔(2016)認為產業轉型背景下,物流業的發展在規模、速度與效率等方面都表現出了相應的變化,提高物流業與產業結構調整之間的內外協調性是促進區域經濟發展的有效途徑。羅永華(2016)基于灰色關聯模型指出,港口物流的發展是推動區域產業轉型升級的重要動力,改善區域物流運輸條件是實現產業結構優化與資源有效配置的基礎。艾麥提江·阿布都哈力克等(2018)從物流專業化的角度指出,物流業與產業結構調整存在著空間關聯度,物流專業水平的積極效應具有顯著的空間外溢性,能夠顯著促進相鄰地區產業高級化的過程。

耦合度模型設定與指標選取

(一)耦合模型設定

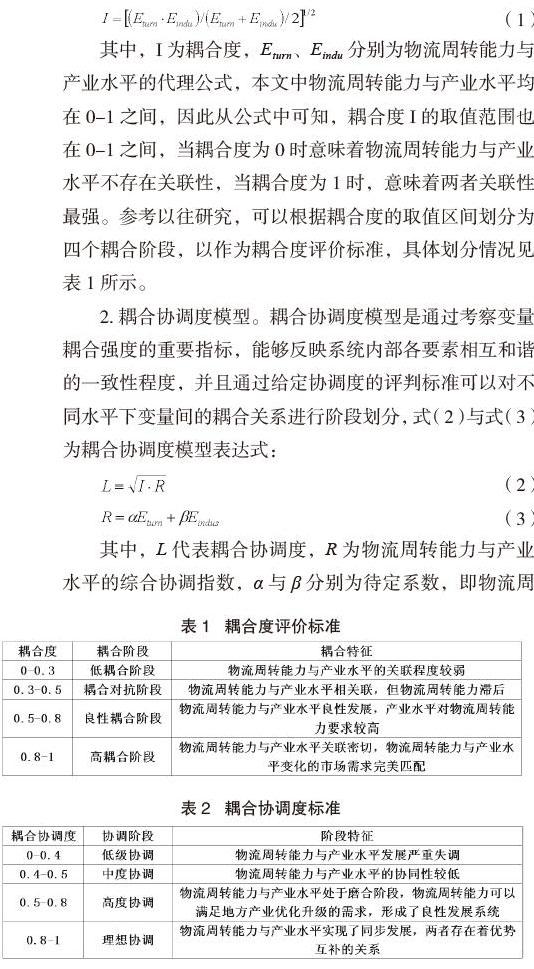

其中,L代表耦合協調度,R為物流周轉能力與產業水平的綜合協調指數,α與β分別為待定系數,即物流周轉能力與產業水平對兩者協調關系的貢獻程度,本文中判定兩者貢獻度相等,即α=β=0.5。同樣,可以根據耦合協調度的取值區間將其劃分為不同階段,表2給出了協調度的判斷標準及相應解釋。

(二)指標選取

研究采用2006-2016年間我國31省區的面板數據實證分析區域物流周轉能力與產業水平的耦合關系,以往研究中關于物流周轉能力的指標選取主要是從貨物周轉能力與貨物運輸量等方面進行篩選,這兩項指標可以直觀反映出我國交通運輸網絡對市場貿易流通的承載能力,但是難以反映出物流運輸的社會成本與產出之間的動態關系,忽略了物流運輸的純經濟效益。本文借助DEA評價模型對我國物流運輸的投入-產出效率進行評價,以物流業的技術效率作為周轉能力的評價指標,這一指標的選取強調物流資源投入與產出之間的比值關系,注重從成本收益的角度對物流業發展的經濟效率進行評價,能夠很好代表物流周轉能力的現實情況;本文中物流運輸產出指標為貨物周轉量與貨運量;投入指標為物流運輸業就業人口、國家用于交通運輸業的財政支出、鐵路與公里運輸里程。本文采用第三產業占GDP總量的比值作為產業結構優化程度的代理變量,即產業水平。表3給出了2006-2016年間我國物流周轉能力與產業水平均值的描述統計結果,Eturn與Eindu分別為兩者的代理公式。從表3中可以看到2006-2016年間物流周轉能力與產業水平總體上都呈現出緩慢上升的趨勢,僅在2008年物流運輸效率出現了大幅下降;此外,2011年以后產業水平的上升速度明顯較快,可以反映出兩者存在著一定的關聯性,物流周轉能力的發展相對滯后,后文中將進一步予以證實。

物流周轉能力與產業水平的耦合分析

(一)物流周轉能力與產業水平耦合度分析

根據公式(1)進行測算,表4給出了2006-2016年間我國各省區物流周轉能力與產業水平的融合度情況。從表4中可以看到,各省區物流周轉能力與產業水平的耦合度均在0.4-0.5之間,說明兩者關系處于耦合對抗階段,即物流周轉能力與產業水平的發展存在著相對滯后性,物流運輸業存在著市場供給能力不足的問題。對比各地區均值可以看到,東部耦合度略高與中西部地區,說明東部物流運輸業的發展情況相對較好,與地方產業水平的關聯程度相對較高。

為了反映地區物流周轉能力與產業水平耦合關聯的動態變化,表5給出了2006-2016年間各地區耦合度均值的時序變化情況。從表5中可以看到,2006-2016年間各地區物流周轉能力與產業水平的耦合度均處于耦合對抗階段,全國耦合度均值基本穩定在0.46左右,在樣本期間出現了多個波動變化期,2011年以后耦合度總體上呈現出上升趨勢;東部地區的耦合度水平相對較高,2008年以后耦合度表現出快速增長的趨勢,僅在2010年出現了異常下降;中西部地區的耦合度相對較低,并且兩地區的均值都低于全國平均水平,只有個別年份的耦合度在0.46以上,并且兩地區耦合度的波動變化幅度也相對較大,中部在2008年以后出現了大幅下降,2011年以后又呈現出持續上升的趨勢,西部耦合度的變化呈現出偏平“N”式走向,2007-2010年在持續上升,2010年達到了耦合度極值,2010-2012年出現了持續下降,2012年以后又呈現出穩定上升趨勢。此外,通過分析各地區耦合度均值變化趨勢可以發現,西部地區與全國均值耦合度基本上呈現出一致的變化趨勢,僅在2010年西部出現了異常上升;東部耦合度與全國均值在2006-2007年與2011-2016年間也呈現出較為溫和的變化趨勢;2013年以后中部耦合度與全國均值也在同步增長;由此可以看出,西部地區在全國物流運輸周轉能力與產業水平耦合關系變化過程中起著主要作用,東部地區次之。這也說明,提高兩者耦合度水平的關鍵在于促進西部地區的物流業發展與產業轉型。

(二)物流周轉能力與產業水平耦合協調度分析

根據公式(2)與(3)進行測算,表6給出了2006-2016年間我國各省區物流周轉能力與產業水平的融合協調度情況。從表6中可以看到,各省區耦合協調度均在0.5-0.8之間,說明物流周轉能力與產業水平處于高度協調狀態,兩者已經形成了較好的良性發展系統,物流運輸業的發展基本上能夠滿足產業結構轉型的市場需求;但是所有省區中的耦合協調度均沒有超過0.8,意味著物流周轉能力與產業水平之間的還沒有實現同步發展的關系,兩者的耦合協調關系仍然存在著較大的提升空間。具體比較各省區的情況可以發現,東西部地區物流周轉能力與產業水平的耦合協調度相對較高,而中部大部分省區的耦合協調度在0.52以下,說明這些省區物流周轉能力與產業水平的關系仍然存在著較大的不穩定性,分析原因在于,中部地區傳統工業基礎雄厚,物流運輸網絡主要是依托工業建設而形成的,而產業水平的提升是第三產業地位上升的過程,過快的產業調整過程必然會引起區域物流周轉與產業結構之間的短期震蕩,從而影響到兩者耦合協調關系的穩定發展。

表7給出了各地區耦合協調度的分析結果。從表7中可以看到,2006-2016年間各地區物流周轉能力與產業水平的耦合協調度均值也在0.5-0.8之間,其中,東部地區耦合協調度最高,東西部耦合協調度要高于全國平均水平,中部最低,并且低于全國平均水平。這一結果說明我國各地區物流周轉能力與產業水平的協同性較強,能夠突破原有的系統機制,實現兩者發展的優勢互補,形成新的良性發展系統,并且以東部地區較為突出。再來看樣本期間各地區耦合協調度的變化情況,除了2008年外,2006-2016年間我國各地區物流周轉能力與產業水平的耦合協調度均保持著平穩上升的趨勢,東、中、西與全國均值分別上升了0.08、0.05、0.03與0.05個百分點,其中東部上升幅度最大,西部最小。

主要結論

本文采用2006-2016年間的面板數據構建了我國物流周轉能力與產業水平的耦合度模型,實證測算了各省區兩者發展的耦合度與耦合協調度,對兩者的關聯性與協調性進行了分析。結果表明:我國物流周轉能力與產業水平的關聯性處于對抗耦合階段,東部地區兩者的關聯性相對較高;而兩者的協調性已經處于高度協調階段,即意味著物流周轉能力與產業水平之間已經形成了聯系緊密的內部共生系統,兩者發展存在著優勢互補的關系,仍然以東部地區的協同性最好。改善區域物流周轉能力是實現產業結構優化轉型的前提條件,但是兩者關系的發展變化表現出明顯的區域特點。在供給側改革背景下,要以市場需求為導向,進一步加大對物流運輸業的扶持力度,推動區域間、城鄉間的高速流通網絡與大型倉儲基地的建設,提高地方的物流供給能力;同時,要注重引進先進物流技術與管理模式,加快推進物流產業鏈的信息化與數字化進程,不斷降低物流運輸成本,實現區域物流運輸信息的實時共享,促進物流周轉能力的持續提升。

參考文獻:

1.陸琳阮,舟一龍.基于多因素灰色模型的工業產業與物流需求耦合性研究[J].物流技術,2012(23)

2.謝守紅,蔡海亞.長江三角洲物流業與區域經濟耦合協調度研究[J].江西財經大學學報,2015(5)

3.張林.區域制造業與物流業聯動發展的分析研究——基于供需耦合系統[J].技術經濟與管理研究,2016(7)

4.楊玉潔.產業升級轉型背景下物流服務供應鏈的協同機理研究[J].商業經濟研究,2016(23)

5.羅永華.港口物流與區域產業結構優化——基于湛江市的實證[J].北京交通大學學報(社會科學版),2016(2)

6.艾麥提江·阿布都哈力克,白洋,卓乘風,鄧峰.物流產業專業化對產業結構的空間溢出效應——基于技術進步的調節作用[J].工業技術經濟,2018(3)