信息化在黃河水量調(diào)度管理中的應用

趙 陽

(黃河水利委員會 信息中心,河南鄭州450004)

1 黃河水量調(diào)度管理信息分析

黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)是國內(nèi)第一個流域級水量調(diào)度系統(tǒng),首先采用信息分析的方法建立基本的業(yè)務模型,抽取水量調(diào)度管理要素,在此基礎上分析黃河水量調(diào)度用戶、業(yè)務、數(shù)據(jù),為系統(tǒng)設計打下穩(wěn)固的基礎。

1.1 黃河水量調(diào)度管理要素

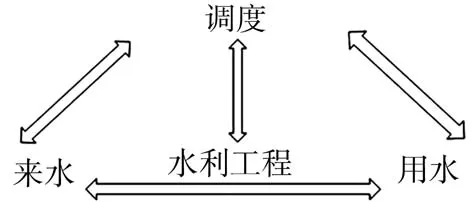

水量調(diào)度的本質(zhì)是根據(jù)調(diào)度目標采用管理手段,通過控制水利工程來調(diào)節(jié)來水與用水之間的時空關系[1],其要素如圖 1 所示。

圖1 水量調(diào)度基本要素

對黃河來說,國務院頒布了《黃河水量調(diào)度條例》(簡稱《條例》),制定了黃河水量分配方案,授權(quán)黃河水利委員會(黃委)統(tǒng)一調(diào)度,沿黃省(區(qū))與水庫樞紐管理單位執(zhí)行調(diào)度方案。根據(jù)當時能夠管理到的范圍,要素中的“調(diào)度”涉及黃委的水量調(diào)度管理工作及其相關機構(gòu);“來水”涉及黃河干流水量水質(zhì)情況及其監(jiān)測機構(gòu);“用水”涉及黃河干流地表水取水與需水及其管理機構(gòu),同時考慮黃河生態(tài)基流與入海水量需水;“水利工程”涉及黃河干流控制性工程與90%取水量的取水工程和重要排水工程及其管理機構(gòu)。四個要素所涉及的管理機構(gòu)包含黃委、省(區(qū))和水利樞紐管理單位。

1.2 黃河水量調(diào)度業(yè)務分析

四要素中所涉及的管理機構(gòu)按照在要素中的角色可分為四類:調(diào)度管理者、調(diào)度執(zhí)行者、被調(diào)度者、用水者,在黃河水量調(diào)度管理中,由于省(區(qū))既是用水者也是被調(diào)度者,樞紐管理單位既是調(diào)度執(zhí)行者又是被調(diào)度者 ,因此可以簡化為調(diào)度管理者(黃委)與被調(diào)度者(省(區(qū))與樞紐)兩類。被調(diào)度者各省(區(qū))負責用水管理,上報需水情況、用水情況、執(zhí)行調(diào)度指令;被調(diào)度者各樞紐管理單位負責樞紐工程運行,上報下泄情況、發(fā)電需水要求、執(zhí)行調(diào)度指令;調(diào)度者黃委負責調(diào)度管理,其中黃河水量調(diào)度管理局(水調(diào)局)依據(jù)《條例》,按照實際來水、用水和需水情況,制定年、月、旬與實時方案開展調(diào)度,黃委水文局和黃河流域水資源保護局對來水水量、水質(zhì)進行監(jiān)測評估預報,黃委黃河水利科學研究院與水文局提供計算模型與調(diào)度方案,黃委信息中心提供信息支持,黃委黃河上中游管理局(上中游局)、河南黃河河務局(河南局)、山東黃河河務局(山東局)提供轄地的用水管理及督查,故此又可細分為調(diào)度管理者(水調(diào)局)、督察者(河南局、山東局、上中游局)和業(yè)務支持單位(水文局等其他單位)。

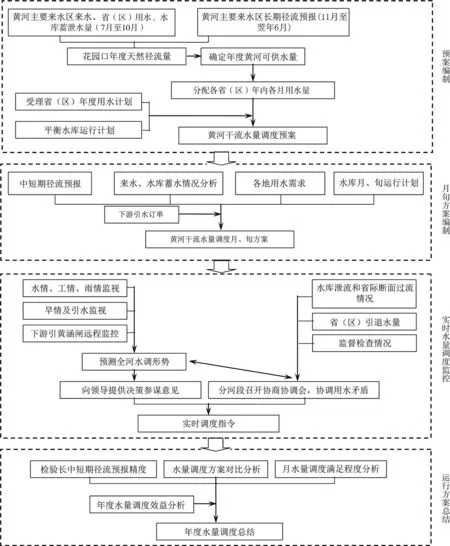

黃河水量調(diào)度的業(yè)務分析按照每個管理角色在管理流程中的不同職責逐一進行,其中調(diào)度方案編制是水調(diào)局業(yè)務的核心環(huán)節(jié),其流程見圖2。

圖2 水量調(diào)度方案編制流程

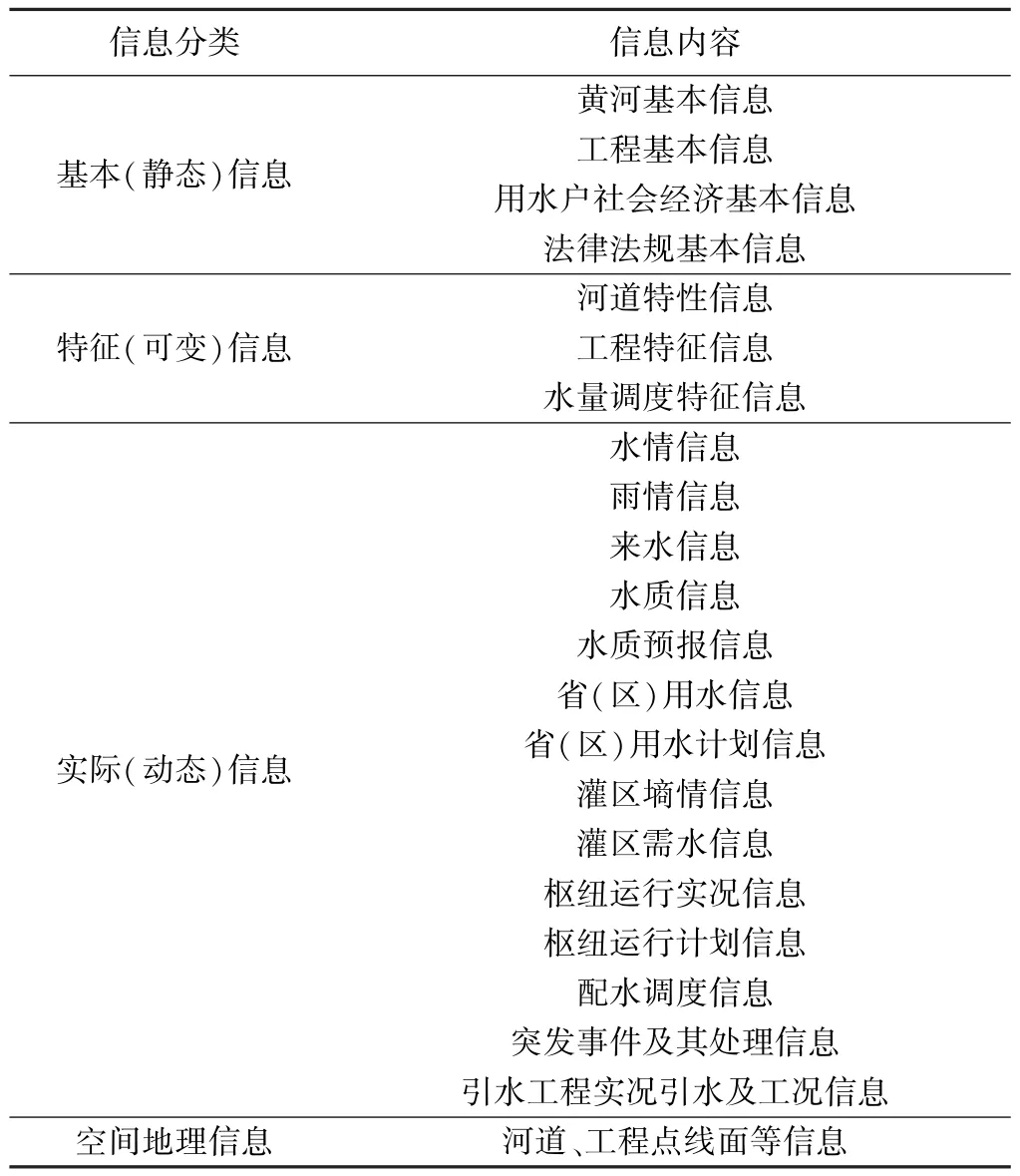

1.3 黃河水量調(diào)度數(shù)據(jù)分析

根據(jù)黃河水量調(diào)度要素與各管理單位的業(yè)務,分析各業(yè)務流程中數(shù)據(jù)的類型和特性,分析各單位所產(chǎn)生數(shù)據(jù)及所需要的數(shù)據(jù)。

信息類別可以依照不同的方法進行劃分,如按照管理要素可分為水文數(shù)據(jù)、水質(zhì)數(shù)據(jù)、工程數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)等,按照信息是否隨時間變化的特性可分為靜態(tài)信息、可變信息和動態(tài)信息,或者先把信息劃分為靜態(tài)、可變、動態(tài)信息,再按照專業(yè)加以區(qū)分。黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)采用靜態(tài)、可變、動態(tài)信息的劃分方式,見表1。

表1 黃河水量調(diào)度數(shù)據(jù)信息分類

基本(靜態(tài))信息是指一般來說長期不變的信息,一般情況下只增加或取消,主要包含四方面內(nèi)容:黃河基本信息、工程基本信息、用水戶社會經(jīng)濟基本信息、法律法規(guī)基本信息等。

特征(可變)信息指相對穩(wěn)定,能夠指示河道、工程、調(diào)度業(yè)務特性或特征的信息。這些信息往往是需要精心調(diào)試,由研究者進行研究,決策者進行決策給定的數(shù)據(jù),代表了研究對象的狀態(tài)。這類信息主要包括三個方面的內(nèi)容:河道特征信息、工程特征信息、水量調(diào)度特征信息。

實際(動態(tài))信息是指實際發(fā)生和未發(fā)生的,與實際情況相關的信息,包括黃河實際、天氣實際、用水戶用水(需水)實際、調(diào)度實際等。它們都是時間序列信息,每個記錄都有明確的時間標記,它們隨著時間而變化,隨著時間的流逝,展現(xiàn)黃河的過去、現(xiàn)在和未來,以及黃河調(diào)度的過去和現(xiàn)在。這些信息主要包括:水情信息、雨情信息、來水信息、水質(zhì)信息、水質(zhì)預報信息、省(區(qū))用水信息、省(區(qū))用水計劃信息、灌區(qū)墑情信息、灌區(qū)需水信息、樞紐運行實況信息、樞紐運行計劃信息、配水調(diào)度信息、突發(fā)事件及其處理信息、引水工程實況引水及工況信息。

以上這些信息,除了法律法規(guī)中的描述性和規(guī)則性信息以及運行工況中的視頻信息,都與空間有關。由于黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)要求這些數(shù)據(jù)能夠在空間上進行展示,因此也需要空間地理信息。

將數(shù)據(jù)按照不同維度進行分析的原因是每一個維度對數(shù)據(jù)的管理要求不同。如從要素的角度分析,主要涉及數(shù)據(jù)的產(chǎn)生與需求關系,維護數(shù)據(jù)的一致性;從數(shù)據(jù)的產(chǎn)生過程分析,主要是為了細分數(shù)據(jù)產(chǎn)生的各個環(huán)節(jié),加強數(shù)據(jù)流程管理和質(zhì)量管理;從數(shù)據(jù)變化快慢的角度分析,是為了加強數(shù)據(jù)維護管理,保證數(shù)據(jù)更新。

黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)建設與運行實踐證明,按照不同維度分析數(shù)據(jù)對后續(xù)建設和維護中數(shù)據(jù)的可靠性和一致性非常重要。

2 黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)總體設計

系統(tǒng)涉及從黃河發(fā)源地到入海口5 000多km上黃委各級機構(gòu)以及沿黃各省(區(qū))及樞紐管理機構(gòu)和水量水質(zhì)等各類監(jiān)測站點,包括21個主要管理單位(不含取水口管理單位和黃委縣市管理單位),沿黃200多座重要引水閘泵站及管理單位,近100個國控、省控水文站、4個水質(zhì)自動監(jiān)測站、2個墑情監(jiān)測站,將運用從衛(wèi)星及微波通信、廣域網(wǎng)絡、衛(wèi)星遙感技術到數(shù)據(jù)存儲、工業(yè)控制、應用平臺搭建與系統(tǒng)開發(fā)等各種信息化技術。做好空間跨度如此之大、管理單位如此多而復雜、監(jiān)測站點類型繁多、現(xiàn)地情況各有特點的信息化系統(tǒng)設計,使之能夠符合黃河、黃委、沿黃各省(區(qū))的實際,同時具備充分的先進性和擴展性,是一個非常大的挑戰(zhàn)。

黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)的總體設計遵循實際、可靠、先進、流暢原則,尊重各單位的實際條件,高度重視系統(tǒng)可靠性和數(shù)據(jù)可靠性,采用適度先進技術搭建系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡與存儲骨架,確保系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)能夠順暢地連接、集成、整合在一起。按照此原則,為黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)設計出多層分布、相對集中的較為松散的系統(tǒng)框架。相對獨立的業(yè)務系統(tǒng)分布在各個管理單位,有共同需求或上下層有較多交互的系統(tǒng)采用統(tǒng)一平臺集中提供服務,各單位通過黃委微波干線或公網(wǎng)租賃連接成廣域黃河水量調(diào)度網(wǎng),數(shù)據(jù)適度分級存儲并向上集中,在黃委水調(diào)局形成統(tǒng)一的水量調(diào)度信息體系。

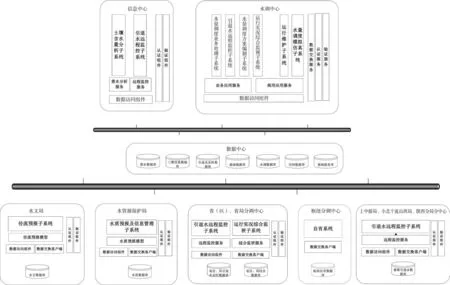

黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)共分為采集層、傳輸層、數(shù)據(jù)層、服務層與應用層等5層,涵蓋了徑流預報系統(tǒng)、水質(zhì)預報系統(tǒng)、土壤含水量分析系統(tǒng)、水量調(diào)度業(yè)務處理系統(tǒng)、引退水遠程監(jiān)控系統(tǒng)、水量調(diào)度方案編制系統(tǒng)、水量調(diào)度模擬仿真系統(tǒng)、運行實況綜合監(jiān)視系統(tǒng)及運行維護系統(tǒng)等9大業(yè)務系統(tǒng),按照業(yè)務要求,分別部署在黃委水調(diào)中心、信息中心、水文局、水資源保護局、河南局和山東局各級部門及閘管所、上中游局、上中游6省(區(qū))各級水調(diào)部門及樞紐管理部門,黃委數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)目倕R集點。黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng) 的總體架構(gòu)與部署架構(gòu)見圖3和圖4。

圖3 水量調(diào)度管理系統(tǒng)總體架構(gòu)

圖4 水量調(diào)度管理系統(tǒng)部署架構(gòu)

3 系統(tǒng)建設與運行

3.1 建設與運行的重點

在系統(tǒng)建設和運行中,特別注重有采集與通信網(wǎng)絡等現(xiàn)地施工的單項工程建設質(zhì)量,特別強調(diào)業(yè)務應用與業(yè)務人員日常操作的適應性,特別突出系統(tǒng)集成,促進系統(tǒng)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)是一個復雜龐大的系統(tǒng),建設管理難度很大,特別是在斷面以及各省(區(qū))有水文斷面監(jiān)測、取水口取水監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測以及通信網(wǎng)絡建設等現(xiàn)地施工的單項工程,這些單項工程的施工質(zhì)量是確保系統(tǒng)建設總體質(zhì)量的基礎。在建設過程中要按照設計要求,進一步細化并明確單項工程的邊界、接口規(guī)范、建設質(zhì)量與可靠性指標,確保單項工程能夠符合系統(tǒng)集成的要求。

由于面向不同單位、不同部門,黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)在設計時主要考慮通過數(shù)據(jù)集成來實現(xiàn)各分系統(tǒng)間的集成,在系統(tǒng)建設與運行階段,數(shù)據(jù)是否能夠順暢集成是考核系統(tǒng)建設與運行的重要指標,因此特別制定了考核辦法,對部門間、單位間、上下級間的數(shù)據(jù)上報、數(shù)據(jù)到報情況進行檢查與考核,確保數(shù)據(jù)準確、及時、可靠。

衡量一個系統(tǒng)成敗的關鍵是系統(tǒng)是否真正應用于生產(chǎn)實踐,黃河水量調(diào)度各業(yè)務應用系統(tǒng)在建設和運行中不斷完善,與水量調(diào)度業(yè)務人員建立協(xié)同工作機制,保持密切聯(lián)系,確保能夠真正滿足黃河水量調(diào)度要求。

3.2 與國控水資源項目整合

在黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)建設期間,國家統(tǒng)一部署,建立黃河流域國家水資源監(jiān)控能力建設項目。項目一期完成時,黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)基本上同期完成。在項目二期建設過程中,將黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)與國家水資源監(jiān)控能力建設項目進行整合,形成統(tǒng)一的黃河水資源管理與調(diào)度系統(tǒng),整合內(nèi)容包括采集數(shù)據(jù)接收整合、監(jiān)測與業(yè)務數(shù)據(jù)整合、服務支撐平臺整合、應用及應用門戶整合,實現(xiàn)了對水資源管理與調(diào)度的統(tǒng)一用戶、統(tǒng)一身份認證、統(tǒng)一登錄界面、統(tǒng)一功能應用、統(tǒng)一數(shù)據(jù)源、統(tǒng)一流量計算、統(tǒng)一門戶等多項內(nèi)容的整合,系統(tǒng)整體性和可用性都得到提升。

3.3 黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)經(jīng)驗的應用

黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)是國內(nèi)第一個流域級水量調(diào)度系統(tǒng),采用黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)的設計思想,陸續(xù)在廣東東江、新疆哈密、新疆塔里木河等流域和地區(qū)進行了水資源管理調(diào)度系統(tǒng)的設計建設和開發(fā),取得良好的效果,表明了基于水量調(diào)度管理要素模型進行信息分析的合理性。

4 發(fā)展方向

自2000年提出建設黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)至今,黃河水量調(diào)度管理與信息技術都有了較大發(fā)展,為黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)提出新的課題。

在業(yè)務方面,調(diào)度范圍從干流全過程調(diào)度及涇河渭河把口控制,擴展到干流及六大支流的全過程調(diào)度;不僅要考慮干流主要樞紐工程的運用和取退水口的管理,也要考慮支流水庫運用與支流取退水口管理;調(diào)度目標從主要滿足各省(區(qū))生活、生產(chǎn)用水,適當考慮基流與入海用水,到滿足上中游水土保持用水、中下游省(區(qū))及外流域生活、生產(chǎn)、濕地用水,達到生態(tài)文明與社會經(jīng)濟發(fā)展和諧,調(diào)度的復雜度顯著提高。同時,對調(diào)度管理的精細化、用水數(shù)據(jù)的準確性、用水監(jiān)管的及時性要求也越來越高。

當前,黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)采用了自動監(jiān)控、遙感、通信網(wǎng)絡、計算、存儲、移動應用等信息技術,隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、AR/VR等新興技術的興起與成熟,黃河水量調(diào)度管理系統(tǒng)可以更好地滿足黃河水量調(diào)度更加廣泛、深入、嚴格的新要求。

信息采集方面,可以考慮采用“一站式”物聯(lián)網(wǎng)綜合采集,按短河段設站進行斷面、流量、水位、泥沙、降雨、水質(zhì)、工程安全、工程工況等多元素混合采集;通信傳輸方面,可以采用現(xiàn)地物聯(lián)網(wǎng)、5G加光纖模式,達到各級管理機構(gòu)與現(xiàn)地站點沒有延遲的信息傳輸,支持復雜的應用場景;數(shù)據(jù)管理及分析計算與應用方面,可以采用大數(shù)據(jù)進行社會經(jīng)濟與水利數(shù)據(jù)的綜合分析,采用機器學習與水利模型結(jié)合進行多目標水量配置與調(diào)度,采用視頻、遙感分析進行智能預警,采用AR/VR技術對調(diào)度模擬與仿真進行展示,并為各級業(yè)務與管理人員提供定制的個性化信息推送與工作協(xié)同等。可以預見,在高速發(fā)展的信息技術支撐下,新的水量調(diào)度管理系統(tǒng)將以“更精確、更智能、更便捷”為特色,更好地服務于黃河水量調(diào)度管理。