以線路為單元的配電網運營評價分析

薛風華,王洪寅,龐吉年,周凱帆

(1.國網江蘇省電力有限公司宿遷供電分公司,江蘇 宿遷 223800;2.東南大學電氣工程學院,江蘇 南京 210096)

配電網是連接用戶和發、輸電系統的重要環節,與用戶的聯系最為密切,具有電壓等級多、網絡結構復雜、設備類型多樣、作業面廣、安全環境相對較差等特點。配電網的不同利益相關者存在著不同的利益訴求,其發展已成為多目標優化問題,單從網架規模、線損率等單一方面進行定性評價分析,已不能滿足電網科學化發展的要求。因此,為保證電網建設和發展的合理性,有必要對配電網進行綜合評估,建立一套科學性強、適用性廣的配電網綜合評價體系。

本文從線路運營的角度入手,從電壓質量、負荷水平、三相不平衡和綜合線損四個方面入手篩選相關指標,利用層次分析法建立三層評價指標體系,通過層次分析法中的1-9標度法設置各一級指標和二級指標的權重,充分將專家的意見融入到指標體系之中,并根據專家對各指標設定的評價標準和一流配電網的標桿水平,采用曲線擬合的方法,選擇指標的評價判據。通過加權綜合法計算出每條線路的得分,并從線路和地區兩個角度進行特征化分析。

1 指標體系構建

1.1 指標篩選

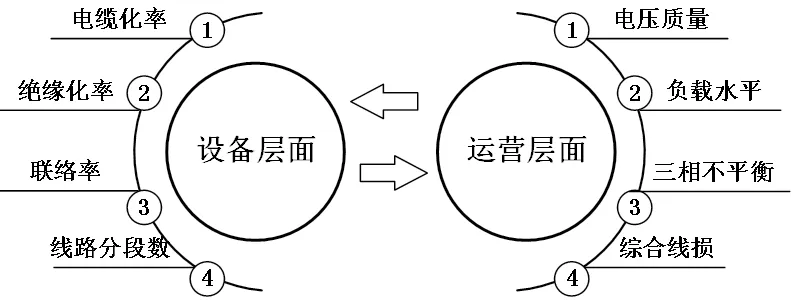

為了更好地發現配電網運營中存在的具體問題,選擇以配電線路作為顆粒度進行研究。以線路為單元的配電網綜合評價一般從兩個層面進行分析,一個是設備層面,主要包括線路電纜化率、架空線路絕緣化率、線路聯絡率、線路分段數等指標,這些指標都是對設備的硬件狀況的描述,在配電網運行時是不變的,只能通過對線路投資改造才能實現指標優化;另一個是運營層面,主要是線路運營時的一些相關指標,包括電壓質量、負載水平、綜合線損、三相不平衡等方面。從這幾個方面所引出的指標是隨著配電網的運營不斷變化的,可以通過改變配電網的運行方式對指標進行優化。因此,選擇從運營層面出發,在電壓質量、負載水平、綜合線損、三相不平衡四個方面對指標進行篩選。

電壓質量是指實際電壓與理論電壓的偏差,反映了電力部門配送的電能是否符合要求,是供電穩定與否的表現。首先需要保證線路首端節點的電壓需要在合格范圍之內,同時線路所帶配變的出口電壓要保持在標稱電壓附近。因此,選擇供電可靠率、配變低電壓率、配變過電壓率作為電能質量層面的指標。

負載率指的是設備的裝機容量與實際負荷的比值,當負載率過大時會影響設備的壽命,負載率過小會造成電能損失。因此,選擇線路負載率和配變負載率作為考核指標,同時將配變負載不均衡度也加入評價體系,防止個別偏離平均值的配變負載率被整體數據所掩蓋,造成運營狀況均衡的假象。

三相不平衡是配電網運營的一個重要指標,雖然影響因素很多,但多數情況是由于三相元件、線路參數或負荷不對稱導致。配變三相不平衡會危害配變的正常運行,影響整個電力系統的安全運行。因此,將電流最大不平衡度、電流不平衡超限時間占比和配變不平衡超限比例納入指標體系。

線路損耗是配電網通過電力線路配送電能過程中產生的損耗。線損電量會直接影響供電公司的經濟效益,因此在評價體系中加入線路線損率指標,考核線路運行的經濟性。

圖1 配電網綜合評價示意圖

1.2 評價指標體系的構建

對于配電網線路運營的綜合評價,主要從電能質量、負載水平、三相不平衡、綜合線損四個方面進行分析,其中每個方面又可以細分出多個指標,具有顯著的層次性。通過層次分析法建立三層結構的配電線路運營評價指標體系,分別為目標層、準則層和指標層。目標層為綜合評價的目的,即線路運營的評價得分,準則層為電壓質量、負載水平、三相不平衡、綜合線損四個方面,并且在每個準則下又具體劃分出多個指標。

合理的指標評價體系有利于評價工作的順利展開和進行,提升評價的效率和效果。本文提出的指標體系結構簡單,層次清晰。準則層的一級指標從經濟性和可靠性的宏觀角度概括配電網線路的運營,指標層的二級指標能夠細致刻畫配電網線路在運營過程中的多方面特征,具有良好的適應性和整體性。

2 指標權重與評分規則的設置

2.1 指標權重的設定

本模型采用層次分析法進行權重設定。由于指標體系內包含多個層次,故先對4 個一級指標進行賦權,再針對每個一級指標下的二級指標單獨賦權,最后每個二級指標的權重等于該指標所屬一級指標的權重乘以單獨賦權所得的權重。

對于四個一級指標:電壓質量、負載水平、三相不平衡和綜合線損,綜合對比考慮他們的重要性,根據1-9 標度法可構造出判斷矩陣如式所示。

可以計算出矩陣J 的最大特征值λmax=4,根據式計算出一致性指標CI 為0。

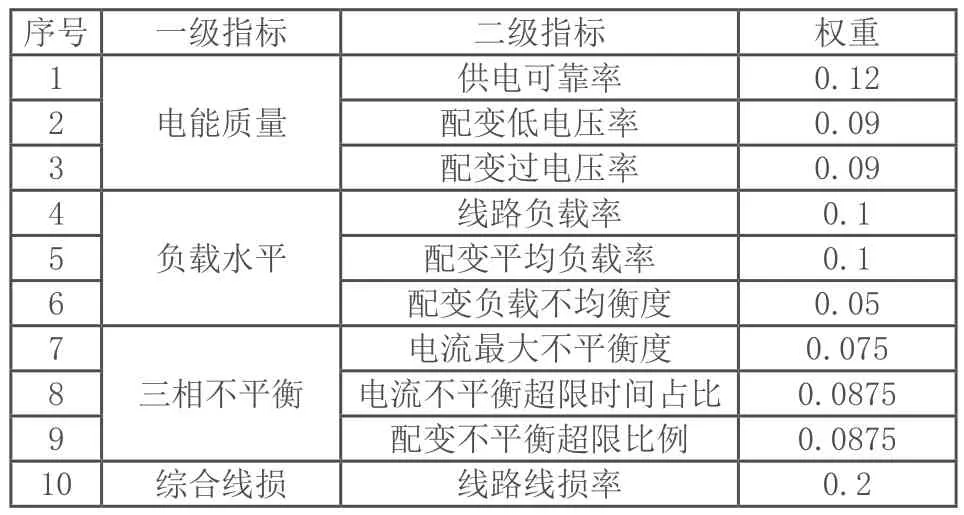

當矩陣的階數n=4 時,平均隨機一致性指標RI=0.9,則隨機一致性指標CR=0<0.1,認為矩陣的一致性結果通過了檢驗,是可以接受的。最大特征值λmax對應的特征向量為(0.594,0.495,0.495,0.396)T,將其歸一化后得到各項指標的權重分別為0.3,0.25,0.25,0.2。同理,可以計算出各二級指標權重,所得的結果如表1 所示。

表1 配電線路運營評價指標權重

2.2 指標判據的設定

二級指標從不同的角度反映了配電網不同層面的水平,由于各項指標的基礎數據具有不同的量綱和數量級,無法直接綜合評價。因此,需要將指標的數值通過評價方法轉化成可直接進行比較的評分數值,多數情況下采用百分制。

對于每個具體的指標,在運行時都對應存在一個區間范圍,當指標參數在該范圍內時,即認為配電網的該項指標所表征的狀態是正常的,反之則不然。區間范圍的確定即為指標判據的選擇。指標判據的確定,不僅要依靠專家長期的工作經驗,而且要考慮指標的類型和一流水平。指標的類型分為正向指標、負向指標和區間型指標三類。

為了合理設定每個指標的判據,首先采用德爾菲法,在0~100 分的各個分數區間的端點上設定對應的指標值,根據所得的結果進行曲線擬合,得出指標評價判據函數。參考建設一流配電網相關專業技術導則并結合專家的意見,設定各指標的指標值與分數的對應關系。

各指標的分數和指標值是離散的,不方便后續的得分的計算,因此,本文借助MATLAB 曲線擬合工具箱進行函數曲線擬合,得到指標值與分數的函數關系。對各指標進行曲線擬合處理,得到各指標的指標值與分數的函數關系。通過給出每個指標的具體評分公式,其中x 表示指標值,y 表示得分。在得到每條線路的每一項指標的得分后,根據式逐層往上計算,得到每條線路的得分,具體計算公式如下:

式中,Sk 為層次結構第k 層中某一指標Ak 的得分,Sjk+1為指標Ak 的第k+1 層指標j 的得分,Wjk+1 為指標Ak 的第k+1層指標j 的權重,j 為指標Ak 的第k+1 層指標的個數。

3 算例分析

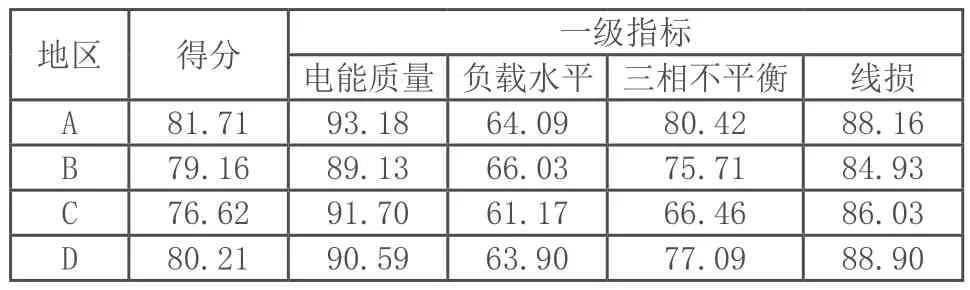

選取供電公司線路運營數據,對原始數據的匯總、篩選和處理。對線路底層各指標進行評分,逐層向上計算每條線路總得分,各地區配電網評分取該地區線路評分平均值。得出各地區配電網的評價的結果如表2 所示。

表2 各地區配電網評價結果

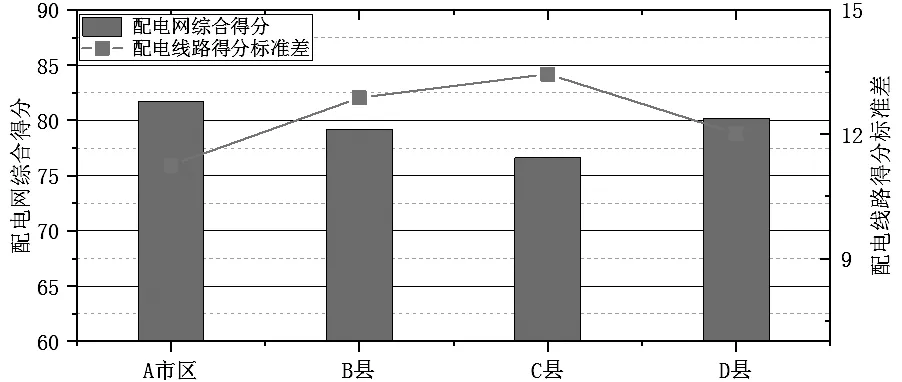

圖2 各地區配電網綜合得分和線路得分標準差

圖2 是配電網綜合評分以及線路得分標準差,可以看出,各地區配電網水平與國際一流配電網指標水平對應的滿分值仍存在一定差距。市區作為城市電網,在各項一級指標層面都領先于各縣級電網,總評分和線路評分標準差也優于其余地區,這一情況也符合城市配電網發展建設水平處于領先位置這一事實。D 縣的評分超過了80 分,相對于剩余兩個縣也存在一定運營優勢。剩余地區在各項指標的運營發展水平上均處于滯后狀態,需要加強對這些地區的投資建設,引導該地區配電網的良性建設發展。同時對于各得分情況相對較好的地區,線路得分標準差也相對較低,說明這些地區線路運營整體情況都偏好,而得分比較低的地區線路得分標準差也偏大,表明線路的運營情況差別較明顯,個別線路的運營情況有待提高。

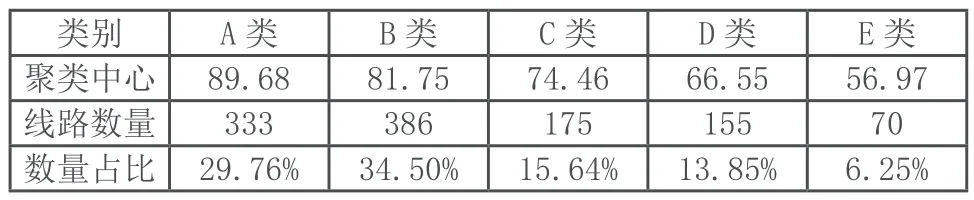

對該地區1119 條線路得分進行聚類處理,結合電力公司各專家意見,將聚類的k 值設置成5。將5 類線路分別標記成A、B、C、D、E 五個等級,最優集群記為A,最差集群記為D。所得的結果如表3 所示。

通過表3 可以看出,該地區線路的優劣的分布情況,A 類、B 類線路數量較多,C 類、D 類和E 類的線路數量相對較少。A 類集群屬于最優集群,共有333 個樣本,占樣本總數量的29.76%,集群中心為89.68,整體的運營績效水平較高。B 類集群為最大集群,共有樣本386 個,占樣本總數量的34.50%,集群中心為81.75,說明該地區運營情況處于不錯水平的線路較多,如果加強線路運營方面的管理,整體績效具有很大的提升空間。

表3 線路綜合得分聚類結果

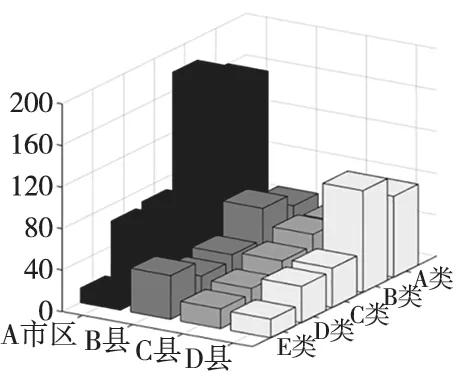

為了分析各類線路在全市各地區的分布情況,對每個地區的各類線路數量進行統計,結果如圖3 所示。可以看出市區的A 類線路占比最多,運營水平明顯高于其他地區,B 縣的E 類線路數量占比最多,C 縣的A類線路數量占比最小,每個地區的中間三個等級的線路數量都占了該地區線路絕大部分。

上述分析表明,A 市各地區的線路運營管理水平存在一定差異,市區的網絡架構建設和運營管理的投入確實大于其余各縣,線路運營的得分也印證了這一情況。而各縣在投入資源相差不多的情況下,線路綜合得分表現出一定的梯度,說明了各縣在運營管理上確實存在一些差距,其中D 縣的情況相對較好。并且全市除市區外各地區優秀線路數量占比普遍不高,有待進一步加強。

圖3 各類線路分布情況

4 結語

本文以線路為單元,從線路運營的維度出發,提出了配電網運營評價體系。該評價體系不僅能完整地表現傳統配電網的各個方面,而且能夠從線路層面發現問題。基于本文的工作,可以從整體上掌握各地配電網之間的差距,分析出配電網的運營薄弱環節,為配電網的規劃和整改提供有效的建議。