對話與行動:山地智慧助推鄉村振興

石頭城、吾木、油米三村居民仍然具有高度的文化自信,他們的抗逆能力植根于山地,得益于對自身文化深重的建設。這些來自過去的智慧,總是激起人類情感的回應。在吸納科學知識、實踐自我行動的今天,它正在為應對氣候變化提供更有益的地方策略。

沒有任何一種形式能比小農生產更接近可持續的人類生活。

小農的行為,絕非一般人心目中那樣懶惰、愚昧,或沒有理性。小農作為“經濟人”,毫不遜色于任何企業家。事實上,在投入現代的機械動力、化肥和農藥之前的“傳統農業”范疇內,他是有進取精神并對資源作最適度運用的人。

金沙江是長江文明的上游,也是亞洲農業起源地之一,農耕與游牧文化在此融合發展。以“老黑谷”“軟紅米”為代表的山地稻作,種植地海拔超過2680米,被譽為“水稻世界屋脊”。

日本學者鳥越憲三郎主張,稻作起源于金沙江流域,并由此傳往亞洲各地。

從熱帶低熱河谷氣候,到高原季風氣候,高山大河立體而豐富多樣的自然生物為納西山地立體農業提供了優質資源基礎,在文明的交融中展現出農業業態的本土性與多樣性本質。

寶山大河里有塊大石板

納西山地社區依然保持著較為完整的“具有恢復力的小農生態文化創新系統”,其多樣性、互補性和完整性,也因此成就了她的公平、包容和可持續。

和永軍關于石頭城之水的故事里,有一塊奇異的石頭:“寶山大河里有塊大石板,在球場或者烽火臺那邊看得見。雨季水到了,就跑過來了,山上的雨水就下來了。我媽媽說:‘哎,那個石板跑過來了。雨水下來了。我們納西的說法,‘雨水下來了真正的含義不是說下雨了,是說雨季到了,是說地下水、地表水下來了,可以放放心心地去插秧了。”

和永軍解釋說,“我想應該是水源地的那個盆地水儲備足夠了,它就慢慢地淌下來。水一下來,它不會停,很久很久都不會停。真的是一個月兩月都不會斷。再不下雨,一個月一二十天不下雨,它的水都不會斷。水就有那么大,它是從地下冒出來的。這跟果樂的那條溝不一樣。他們那個溝不管下多大的雨,嘩一下子下來,石頭大大小小沖下來。雨停了,它也停了。”

現在,人們已經看到了大規模的洪水,更強力的龍卷風,沒有雨的雨季,以及更加猛烈的颶風和臺風。所謂“百年一見”“五十年一見”的災害已經變得尋常。當人類由祈求、汲取轉向掠奪,由江河、森林到煤炭、石油,再到全球化的資本滲透,現代化進程中改變人類希望的消費主義,使“自然”步步后退。

2009-2013年,云南遭遇“百年一遇”的全省性特大旱災,“干旱范圍之廣、時間之長、程度之深、損失之大,均為云南省歷史少有”。這一切都在提示我們對區域內的產業結構、發展方式應該做適當的調整。它本身的生物文化多樣性應與產業相匹配,不能一味尋求規模和增長。

山地人群天然地擁有與其他族群和文化不同的思維工具,他們對于本土資源環境條件、實踐和技術十分熟悉,對外界補給依賴較少。可以依靠自己的力量,增強地方、群體及個體應對社會環境變遷的綜合能力。它也因此展現出無限性的一面,為技術進步和文明發展提供了高度適應山地環境的知識庫。

但他們卻是世界上“最貧困的人群”。在許多國家,山地和低地之間的貧富差距越來越大。如果山地人群不能參與發展,受不到尊重,世界就無法實現公平和可持續的發展。

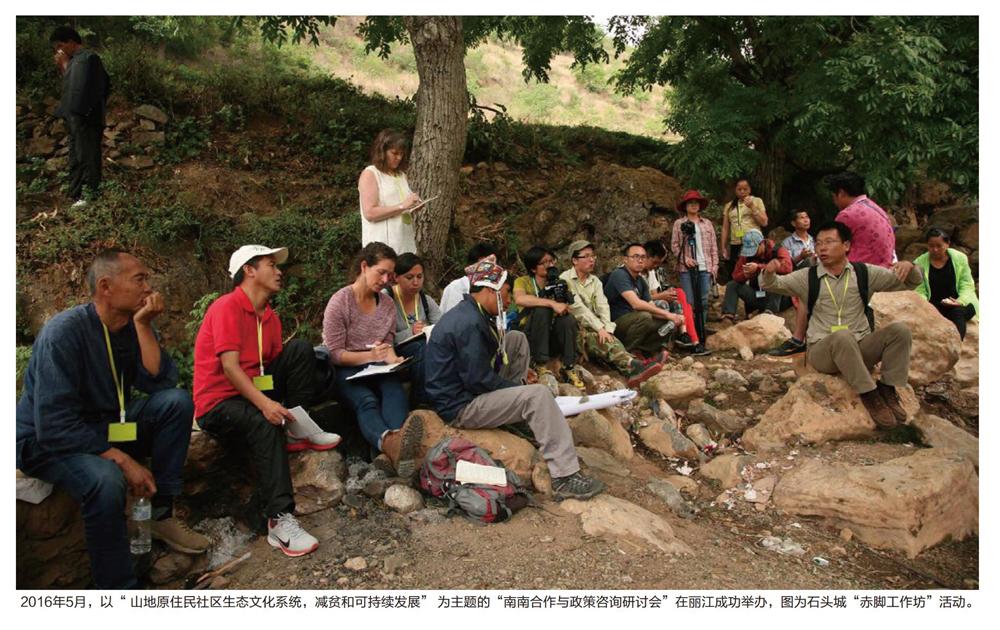

到目前為止,仍缺少對農業系統氣候變化適應性和恢復力的研究,特別是來自社區層面、包含社區聲音的山地農業文化系統的研究成果。在公共意志的公約、立法和政策層面,仍然缺少山地人群的意見,他們對“貧困”的看法與態度是什么?這些“脆弱人群”直接面對氣候變化、社會變遷,他們的需求是什么?

“我們一直在路上,前路漫漫。做這些事情不是一朝一夕就能夠完成的。”審慎的石頭城講述者木文川回應了問題,也給出了自己的答案。“現在的一些所謂的有機食品,我持懷疑態度。當然,今后不僅是我們村,大的來講,我們國家、全世界,農業的出路就是生態農業,別無選擇。”

在追求福祉的道路上,山地人群面臨各種各樣的挑戰。比如,無法獲得足夠的教育、衛生和住房,普遍存在的女性歧視行為;在社區領土內實施的項目,缺少對話,缺少社區居民的咨詢。

氣候變化應對需要有超越歷史的整體思維。以民族、國家、現代、發展等為由設置的各種途徑,與一般民眾往往缺少聯系。雖然這種離散,也指向某種結合,為差異化的全球生產預設了路徑。

“綠色轉型”不只是單純的經濟發展和科技創新問題,更是生態公正、社會公正和國際公正的現代文明問題。發展低碳經濟,積極擔當環境保護責任,與天地同呼吸共興廢;調整經濟結構,提高能源利用效益,發展新興產業,建設生態文明;最關鍵的,是摒棄過度掠奪自然、過度剝奪國民的經濟模式,這是實現經濟發展、社會公正與環境平衡的必然選擇。

目前的扶貧、食物安全、氣候變化應對等多項政策和行動,對傳統生態文化系統和基于社區的本土管理模式缺乏應有的重視和認可。這些知識與技能本可以協助地方和政府更好地回應氣候變化帶來的極端天氣和自然災害,促進農村社區減貧,創新農業發展路徑。

小農生態文化創新系統

納西人生活于“川滇森林及生物多樣性生態功能區”,他們在梯田上展示的山地耕作制度,對環境的保育和塑造,只是其智慧的冰山一角。

2017年7月,李瑞珍的莊稼也遭受了暴風雨的襲擊。但她很樂觀。“玉米倒了是天災,沒辦法。我們還有豆子、紅薯、南瓜,還有好多好多。”

輪作、間作、混種、套種……多樣性種植使多種作物同時生長,源源不斷地為一家人提供食物,也為李瑞珍提供了自信和樂觀的理由。這樣的經驗和知識,關系到她們的生活福祉,在潛移默化中習得,經得起時間的考驗。

李瑞珍說,“有限的土地里多種一些品種的作物可以收獲更多的糧食。我們農村地方,以前是能讀書的時候就會干活了。那時候,我8歲剛讀一年級,就跟著父母一起去干活。我父母那一輩就會套種,我就跟著父母一起學。也沒有問過父母為什么要這樣做。不用問的,自然就是這樣。能做什么就要做什么,能干什么就要干什么,能做多少就做多少……所以很小的時候我就會了。”

農業對于食物供應至關重要,事關人類最基本的需求。而食物生產直接依賴于自然資源,包括生物多樣性、土地、植被、降雨和日照,這些資源與氣候及天氣條件存在緊密且無法分割的聯系。

農民直接依賴自然資源而生存,與自然環境關系極為密切,受氣候變化的影響最為直接和敏感。在上萬年與自然互動和共同進化的過程中,農人對動植物進行馴化,在土肥水的應用和管理過程中,積累并產生了豐富的農業生物文化多樣性,造就了農業體系和適宜的環境。

而工業化農業和圍繞它發展起來的“工業化食物體系”早已導致一系列惡性循環:廣泛的土地、水資源和生態系統退化;大量化石能源、化學品投入和溫室氣體排放;生物多樣性喪失;持續的饑餓和微量營養缺乏,急劇增加的肥胖癥及與飲食相關的各種疾病;全世界農民生計的窮困。

“我們說了也不算,但能不能呼吁?制定政策的人,能不能在國家層面,禁止生產劇毒農藥。沒有地方買,怎么用?”木文川的質疑,是直接而尖銳的。土地上的風險源源不斷地來自工業技術及其治理體系,而日益增長的信任危機帶來了批判性的反思。

“現在的農技站,沒有事做,就是在賣幾瓶‘樂果農藥。他們能不能搞有機檢測,或者是農殘物檢測?更多地下鄉,深入到田間地頭,通過鼓勵減少農藥化肥的使用,與農業補貼掛鉤。比如,你使用了‘草甘膦,你今年的農業補貼就取消了,因為檢測出來了。”木文川建議,“能不能設立這樣一個部門去檢查,后面再形成監督機制。這對石頭城的生態農業,連同全國、全世界,應該是比較可行的。”

對小農來說,他們開展的生計農業不是為了獲得擴大再生產的經營性資本,不是貨幣倫理取向,而是家庭倫理取向。它的目的是維持家庭生計,農業生產經營的收入能夠滿足日常生活、人情往來等各項開支,最終換來是全體家庭成員一生的健康與幸福。

如果一個家庭正處于人生任務最重的生命周期,農戶就會主動選擇調整土地經營面積,或者改變種植結構,選擇效益較高、風險也高的經濟作物,乃至大量投入化肥、農藥。

生計農業遵循的底線,是控制農業生產風險,從而控制家庭風險。木文川說:“我們把古老的農法,與現代智慧結合起來,通過國家層面、公益層面的倡導,形成監督機制。比如說,我們現在搞的古法核桃油,雖然累一點,可以做。石頭城一家20斤,總共4000斤,這是很不錯的提質增效,但是銷路呢?不用農藥化肥、不用除草劑、不用地膜、不用添加劑,可以不用啊!如果吃可以吃,目前的生活狀態能上去那么一丁點,哪個愿意去高價買農藥呢?但是老百姓害怕啊!‘我的生活會滑下去,我要追求幸福,要高產量的東西……現在只能先鼓勵大家慢慢地少用,然后才能是不用。這需要一個適應的過程。保護傳統文化也好,實施生態農業、推廣有機食品也好,讓從事這種事業的工作者,先達到當地農村的中等生活水平,這個事情才能做得下去。”

現在,世界需要一種根本不同的農業模式——多元生態農業,創造多樣化的農業文明——地方與景觀。引入科學知識,優化生物多樣性,促進不同物種間的相互作用。以生態策略替代化學輸入,實現土壤的長期肥力增長,使生態系統保持健康,居民生計有保障。

植根于代代相傳的農耕實踐,由此形成了不斷適應和更新的知識系統——“生態文化創新系統”。它是世界延續至今的核心,也是今天我們解決食物安全、貧困和發展問題的關鍵。

“生態文化創新系統”具備生態彈性和恢復力,維系著社會的穩定和經濟發展的可持續,是發展中國家寶貴的“活態”農業文化遺產,是人類生存的本底,也是人類社會追求公平、包容和可持續發展目標的基石。

“具有恢復力的小農生態文化創新系統”是中國億萬小農為人類文明貢獻的基礎性文化建構,滿足傳統農業生產與現代科技的工具式需求,更是身份認同的有力武器。它與工業化農業有著截然不同的目標和邏輯,在逆境下表現得更好,更有效。在充分投資和有利的文化與政治環境下,還將展現出更大能量:保障農民生計,為不斷變化的氣候和土地利用提供多樣化適應機制,發揮自然和經濟逆境緩沖作用;在不同物種之間實施的廣泛協同作用,提供多樣化農產品,并改善對有害生物的防控,增強適應環境及應對變化的能力;提供新的可能與機遇,增加并擴寬進入新市場和領域的途徑,例如生態產品及產地標識、農業旅游、婦女與青年賦權,為農業增加價值。

山地行動

隨著全球化、城市化、工業化的加速,“經濟秩序”已經脫離傳統政治、倫理與文化的限制,全面控制了社會生活的主要基礎。農業社區傳統的價值觀念、經濟秩序、政治結構等受到猛烈的沖擊,喪失文化上的獨立身份,經濟上淪為附庸。

但納西山地社區依然保持著較為完整的“具有恢復力的小農生態文化創新系統”,其多樣性、互補性和完整性,也因此成就了她的公平、包容和可持續。

石頭城、吾木、油米三村居民仍然具有高度的文化自信,他們的抗逆能力植根于山地,得益于對自身文化深重的建設。這些來自過去的智慧,總是激起人類情感的回應。在吸納科學知識、實踐自我行動的今天,它正在為應對氣候變化提供更有益的地方策略。

“鄉村復興,氣候變化適應,這么大的課題僅僅依靠我們這群人,依靠我們周邊的人是實現不了的。”即使是作為社區領導人,木文川也表達出了無力感。“但至少我們每天都可以這樣想,給周邊的人講,給朋友講,遇到什么人都講。特別是我們現在做的生物多樣性保護,水利配套設施的建設,然后就是鄉村道路的建設……”

納西三村的參與式行動不斷地強調重新建立——“地方主體”:根據群體及地方文化確定決策、管理機制,借助長期存續的自主組織和自主治理,在社群發動、公共組織和管理能力等領域得到成長,在相互塑造的環境中充分實踐自己的知識及技能,并運用到發展活動中。

“希望大,壓力也大。”木文川認識到在社區推進任意一種公共行動,內生的、持續的動力和機制建設總是首當其沖的困難。“但我們堅信,在很多公益組織、社會民眾都注重傳統文化,注重人與自然和諧發展,注重生態與有機,這么一個大背景下,通過我們的努力,一步一個腳印,慢慢地潛移默化,會有越來越多的人注重傳統文化。像傳統品種,因為我們吃不飽的年代已經一去不復返,到了一個可以追求品質、追求身體健康的一個新的時代。通過我們的努力、我們的宣傳,老百姓沒有理由反對我們。”

越來越多的村民已經認識到食品安全、種子主權的問題,也在自行選種、留種、換種,在自家田地里小范圍實施安全的種植。也有村民認為,以后年輕人返鄉,現在保有的眾多作物品種就會成為石頭城未來的地方優勢。

李瑞珍時常在婦女文藝隊的群體里給大家聊自己關于“參與式選育種”的想法:“每個人都認識到了要注意食品的健康。去年、今年很多住在城里的人都來石頭城買豬,他們只相信我們這里養的。最主要的是食品安全,自己種、自己吃才安全。以前菜都是從麗江買的,現在是除了紅事、白事需要從麗江買菜回來,因為家里不夠,平時都不買。我們家除了買土豆,其他都不買。我是不想放棄自己選育種,能干到什么時候就干到什么時候。”

木文川在他的長篇講述末尾,也給出了希望:“我們發展的空間是足夠的。也可以緊緊依靠我們的老年協會,做一些關心下一代的事情。撫養他們成長,要學習科學技術,同時也要有對納西文化的崇敬,對我們老祖宗的感恩,對我們鄉村的一種情懷。恢復祭祖祭天,還有東巴象形文字,科學與傳統結合的一些方法,也要實踐。”

石頭城、吾木、油米“三村參與式行動研究”的集體行動有可能擴展成為一種地方行為:開展自我認知、自我培訓,衡量并評價社區的社會構造,提升自己的研究、行動與對話能力,并實現自我組織,推動社區的發展。

哪怕只收獲了幾粒種子,也是“小農參與、社區主導的傳統生態文化系統和科學知識系統的合力應對氣候變化行動”最大的果實。