城市核心區的節約集約用地開發的探索與實踐

【摘要】隨著長沙市高鐵新城武廣片區建設開發的推進,為進一步完善武廣片區配套基礎設施建設,提升城市品位,改善生態環境,打造武廣片區的特色城市空間軸線,長沙黎托生態公園項目因此應運而生。項目通過城市平臺、人行天橋,將黎托生態公園、瀏陽河東西兩岸風光帶以及河中心的磨盤洲連為一體,從而形成了以黎托生態公園為重要城市景觀節點的城市濱水公園。本文通過黎托生態公園項目的設計理念及手法,綜合闡述如何在城市核心區開展節約集約型的項目設計,總結節約集約型項目開發在此項目中的應用方式。

【關鍵詞】節約集約土地開發;TOD模式;城市陽臺

如果說城市是有生命的,那建筑就是肺腑,道路交通便是血脈,每一寸土地就是生命體表面的肌膚。城市規劃的歷史也就是一部土地利用效率不斷提升的歷史。2500年前,雅典人圍繞著高地,花費四十余年,修建了衛城,并圍繞布置了神廟、議事廳、劇場、體育場等一系列公共建筑與活動場地,高低錯落,空間開闊。200年前,美國人在曼哈頓中心規劃了一片5000畝的中央公園,園外大廈聳立、車水馬龍,園內四季如春。30年前,伴隨著改革開放與城市化進程的加速,城市迅速擴張,新城、科技園、開發區……琳瑯滿目,城市土地尤其是中心區的土地利用效率越來越受到關注與重視。

在越來越稀缺的土地資源與日趨復雜的城市功能沖突之下,通過簡單色塊表達的土地利用規劃圖,已經完全不能滿足現代城市對于土地的使用的要求, 城市空間的復雜化、多元化、綜合化已成為趨勢。對土地的節約集約利用將成為城市建設的新思路。更多時候需要我們用一種三維甚至更多緯度的視角去考量每一塊地的規劃設計,土地節約集約化利用是個必然趨勢。

TOD模式是指“以公共交通為導向的城市發展模式”。其以公共交通站點為核心,建立集工作、商業、文化、教育、居住等為一體的城區,將城市交通融入建筑,打造高效、舒適、綠色的新城市模樣。TOD的主要方式是通過土地使用和交通政策來協調城市發展過程中產生的交通擁堵和用地不足的矛盾。在國外,紐約曼哈頓、日本東西均為依托TOD模式推動交通站點與城市融合的城市典范。

筆者近兩年有幸參與的長沙市黎托生態公園項目,即通過TOD模式對城市核心區公共土地集約節約化利用的典型案例。

1、項目背景

2008年國土資源部下達了《關于長沙黎托片節約集約用地試點的復函》(國土資函[2007]544號),要求黎托片“充分體現集約的原則,科學考慮試點區域在整個城市建設中的功能定位,合理安排建設內容,優化用地結構和布局,不僅在整體上要統籌規劃,通過實行項目立體組合來實現節約集約,在具體項目的規劃設計和建設中也要按照有關項目建設用地指標和土地使用標準的規定,從嚴控制用地規模,避免建設寬馬路、大廣場”。在此大前提下的黎托生態公園項目,既要滿足節約集約的設計要求,又要同時承擔疏解長沙南站客流集散及周邊片區人群娛樂休閑的功能。如何提高土地的利用效率,同時打造武廣片區特色城市濱水空間,是本項目的設計重點。

2、項目概況及設計理念

黎托生態公園項目位于高鐵新城核心區,西面緊鄰高鐵南站,地下有地鐵二號線與四號線穿越,并在用地附近設有換乘站點,東側為瀏陽河,與國際會議中心及會展中心隔河相望。項目總用地面積約為14萬平方米,總建筑面積約6.7萬平方米,功能主要有城市公園、游客服務中心、配套服務用房及地下車庫。

項目作為連接高鐵南站與會展中心的中轉站,是人行系統中往返高鐵南站與會展中心的重要節點。其承擔了一部分高鐵站客流集散的壓力,同時也為這個片區給人們提供的一個城市休閑公園。

在周邊條件復雜的前提下,如何尊重區域場地關系,解決緩解周邊交通壓力,營造城市活力中心,是我們在方案創作過程中一直思考解決的重要問題。經過了3年的設計,多次與專家及職能部門的探討,通過以下4個策略,我們最終完成了方案設計:

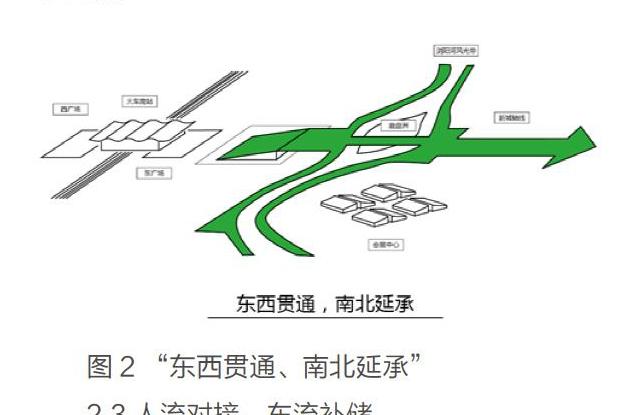

2.1位置中和、縱橫交錯

黎托生態公園位于東西向重要城市空間軸線與南北向瀏陽河景觀軸線的交匯節點,如何處理各個重要節點之間的關系,并在此進行整合梳理是項目需要解決的首要問題。本項目創新性地提出“城市陽臺”概念,結合黎托生態公園,串聯起城市濱水開放空間,將城市用地功效最大化,增加周邊地塊的土地價值。

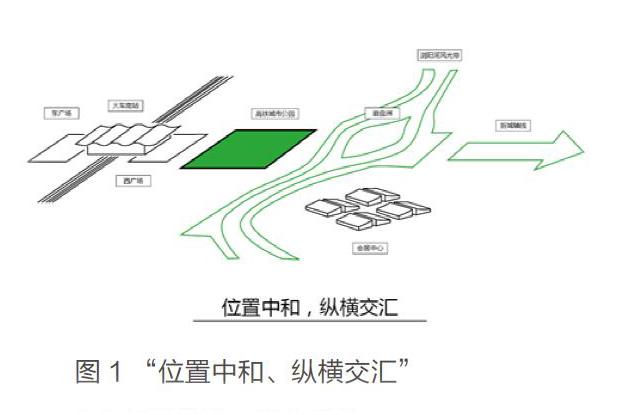

2.2東西貫通、南北延承

打通東西向城市軸線,形成貫穿“高鐵站-黎托公園-城市平臺-磨盤洲-會展中心”的東西向軸線,通過緩緩升起的草坡,解決紅旗路與河堤的高差問題,通過人行橋滿足東西兩岸及磨盤洲之間的人行聯系。同時,將瀏陽河岸風光帶與黎托生態公園自然地融合成一個整體,形成沿著瀏陽河往南北向延伸發展的帶形城市濱水空間。東西向城市軸線與南北向濱水空間在黎托生態公園處交匯,公園成為了地鐵、高鐵、磁浮、自行車游覽等重要換乘點,及風光帶上的中心景觀節點。

2.3人流對接、車流補儲

公園在地面很難與高鐵站東廣場形成直接聯系,因此在負一層增設與東廣場銜接的人行通道,負二層增設2個與東廣場銜接的車行通道,將項目地下室作為高鐵站東廣場的人流對接集散及車流補儲的重要空間,滿足未來高鐵南站長遠發展的地下空間彈性補充。瀏陽河中央的磨盤洲也未考慮與河岸的機動車聯系,因此本(下轉71頁)(上接68頁)項目地下室也是其主要停車空間。

2.4 立體發展、集約用地

在考慮公園與東西向城市節點充分溝通的前提下,我們充分利用“城市陽臺”的板下空間,配置公園的游客服務用房、設備用房及管理用房等,并在地面局部設置下沉廣場與垂直交通系統,便于游客能順利到達各個標高,與周邊的城市空間發生關系。此外,為提高高鐵站東西廣場的排水效率,地下室下方設有市政排水泵站。

項目完成后,城市空間從上往下依次為人行天橋、城市公園、游客服務中心、配套服務用房、地下車庫(人防)、地下泵站及地鐵盾構。在一塊土地內為城市提供了包含城市休閑、交通換乘、配套商業服務、停車、市政排水等多功能的綜合性服務設施。

結語:

立體化的城市設計運用多向度穿插和層疊的手法來整合城市環境,促進土地使用的集約化,實現分合得體、整體有序的目標。隨著地鐵交通與地面聯系的加強,城市地下空間的開發進入了新的階段,城市設計的觸角也將深入地下空間的開發利用,探討地下空間與地面空間及城市上部空間的協同開發模式。節約集約用地規劃及建筑設計也將走入城市設計新的舞臺。

作者簡介:

謝東彪(1986-),男,碩士,工程師,主要從事建筑設計工作;

姜思華(1986-),女,碩士,工程師,主要從事建筑設計工作。