不同灌水下限對膜下滴灌馬鈴薯生長及水分利用效率的影響

張吉孝,金建新,桂林國

(1.寧夏回族自治區灌溉排水服務中心,銀川 750002 2.寧夏農林科學院農業資源與環境研究所,銀川 750002 )

0 引 言

膜下滴灌是覆膜和滴灌相結合的一種新型節水灌溉方法,覆膜阻斷了土壤上表面和大氣的直接相通,大大降低了土壤蒸發量,提高了土壤水分利用效率,同時滴灌通過精準施肥達到節肥的目的,因此在干旱地區被廣泛采用。鹽池縣位于寧夏中部干旱帶生態區,近年來膜下滴灌節水得到普遍應用,但是在灌溉制度設計和土壤水分下限控制方面還存在灌溉定額較大,浪費現象嚴重,土壤水分沒按不同作物生育期需水規律和特點進行控制,存在統一定額一灌到底等不合理現象,馬鈴薯作為一種冷涼作物,其具有耗水量小、產量高的優點[1],已經被寧夏列為“1+4”特色優勢產業,如何針對地域氣候條件和馬鈴薯需水規律確定灌水下限和灌水次數,進而提高馬鈴薯產量和水分生產效率,是當前鹽池縣覆膜滴灌馬鈴薯栽培急需解決的問題。

通過灌水下限的控制從而制定馬鈴薯灌水次數和灌溉定額是當前馬鈴薯灌溉制度研究中普遍使用的方法,秦軍紅[2]等在大田中通過總量控制的方法對馬鈴薯生育期適宜的灌水頻率進行探索,提出在總量為120 mm的基礎上,8 d的灌水周期在土壤水分分布上能較好地吻合馬鈴薯根系分布。杜嘉[3]用遺傳算法以Jensen模型基礎的水分生產函數對馬鈴薯調虧灌溉制度進行優化,并對各生育期的敏感指數進行計算,得到節水增產的灌溉制度。馮棣[4]在地埋式滴灌條件下,以不同土壤基質勢下限作為灌溉指標,得到在埋深和定點深度處的土壤基質勢耦合的灌溉制度,并取得較好的經濟效益。李燕山[5]等設置不同灌水量梯度研究了膜下滴灌冬馬鈴薯生長及水分利用效率的影響,并和常規溝灌進行對比分析,提出了降雨量在70 mm時馬鈴薯灌水定額范圍。但是這些研究均以灌水量、土壤基質勢和模型為基礎對馬鈴薯灌溉制度進行優化,缺乏以土壤田間持水量參數為依據的探索。因此,本文以不同田間持水量百分比為土壤含水量下限進行覆膜滴灌馬鈴薯灌溉制度研究,對提高灌溉水利用效率、最大限度利用降雨資源和土壤水分具有重要的意義。

1 材料與方法

1.1 試驗處理

試驗供試品種為大西洋,于4月底播種,采用機械起壟播種,10月初收獲,全生育期共155 d,試驗以灌水時的土壤含水量為處理因子,灌水下限分別設置為田間持水量的55%、60%、65%、70%和75%共5個梯度,水分測定為120 cm深度內的平均值。在滴頭位置安裝TDR土壤水分快速測定管用于測定土壤含水量,每個小區安裝3根TDR管,平均分布于每個試驗小區,當土壤含水率降低至下限時灌水,灌水定額均為15 m3/667 m2,用水表嚴格控制灌水量。馬鈴薯采用一壟一膜雙行種植,行距為0.4 m,株距0.25 m,種植密度為6.75 萬株/hm2,采用一管雙行布置,滴灌帶為內鑲貼片式,滴頭流量1.8 L/h,小區面積124 m2,長12.4 m,寬10 m,每個處理設3個重復,隨機區組排列。在播種前每公頃基施復合肥750 kg(N∶P2O5∶K2O為20∶12∶10),在馬鈴薯花期和塊莖膨大期每公頃均隨水追施尿素150 kg尿素和75 kg硫酸鉀。

1.2 試驗地概況

試驗于2016年在鹽池縣天朗現代農業有限公司基地開展,位于寧夏東部地區,屬典型的大陸性季風氣候,氣溫冬冷夏熱,晴天多,降雨少,光能豐富,日照充足溫差大,地理位置北緯35°48′44.75″,東經105°53′12.21″,海拔1 861 m,多年平均降水量287.4 mm,蒸發量1 240 mm,無霜期達198 d,平均大氣濕度45%,日照時數3 028 h,大于等于10 ℃積溫為3 145 ℃,大于0 ℃的積溫為3 550 ℃,最大凍土深115 cm。試驗區以砂壤土為主,平均容重1.35 g/cm3,田間持水量為23.8%,耕層土壤堿解氮為92 mg/kg,有效磷含量13.8 mg/kg,速效鉀含量125.4 mg/kg,有機質含量百分數為2.5%,試驗區土壤質地組分表如表1所示。

表1 試驗區土壤質地表

1.3 測定指標

(1)土壤含水量。土壤含水量利用TDR土壤水分快速檢測儀進行測定,在每個試驗小區中間滴灌帶下邊,馬鈴薯行中間位置布置深度為120 cm的TDR管,試驗期間每隔2 d測定一次土壤體積含水率,并用烘干稱重法進行校核,每隔20 cm深度測定一層,共計6層。

(2)生育期階段調查。根據馬鈴薯各生育期階段的特征,通過連續觀察植株生長狀況,記錄馬鈴薯苗期、塊莖形成期、塊莖增長期和淀粉積累期的開始時間和結束時間,并在特征生育期記錄馬鈴薯長勢以及田間病蟲害發生情況。

(3)馬鈴薯生長指標測定。從馬鈴薯開花期開始,在田間隨機選擇10株馬鈴薯進行標記,在每個生育期階段對其株高、莖粗和葉面積測定,從地面至生長點的株高采用精度為0.1 cm鋼卷尺測定,莖粗利用精度為0.01 mm的游標卡尺量取第3莖節處的粗,用LI-3000A葉面積指數儀率定葉面積計算系數。

(4)產量。在成熟期對每個小區馬鈴薯單收計算單位面積的產量,分別記錄大薯(單薯重>150 g)、中薯(75~150 g)、小薯(<75 g)個數及重量,并計算商品薯率。

(5)水分利用效率。水分利用效率為馬鈴薯每騰發單位數量的水分所生產的產量,即WUE(Water Use Efficiency),采用如式(1)計算:

WUE=Y/ETa

(1)

式中:Y為馬鈴薯產量,kg/hm2;ETa為生育期總騰發量,mm,利用水量平衡法計算,如式(2)。

ETa=ΔW+R+I+G+P

(2)

式中:ΔW為土壤儲水量變化量,mm;R為生育期內的有效降雨量,mm;I為灌水量,mm;G為地下水對耕層土壤的補給量,mm;P為測滲補給量,mm。

2 結果與分析

2.1 不同處理下馬鈴薯生長指標

按照馬鈴薯生長特征生育期的株高、葉面積指數及干物質積累量的實測結果,不同處理下馬鈴薯各生長指標隨生育期推進的變化如圖1、圖2和圖3所示。

由圖1可以看出,水分對馬鈴薯株高的影響較為顯著,灌水對其株高生長具有顯著的正效應,在塊莖形成期,灌水次數較多的處理T4和T5株高最大,平均分別為41.4 cm和39.5 cm,處理1最小,平均僅為33.6 cm,除T3和T2外,其余各處理均表現為極顯著性差異(P>0.01),說明水分對馬鈴薯株高的影響較大,并且在各生育期階段水分對生長的抑制具有一定的疊加效應,其余各生育期均表現出相同的規律,但是在淀粉積累期,T5>T4處理,T5的株高處理仍然為42.3 cm,說明增加灌溉定額能延緩馬鈴薯衰老。

圖1 灌水次數對株高的影響

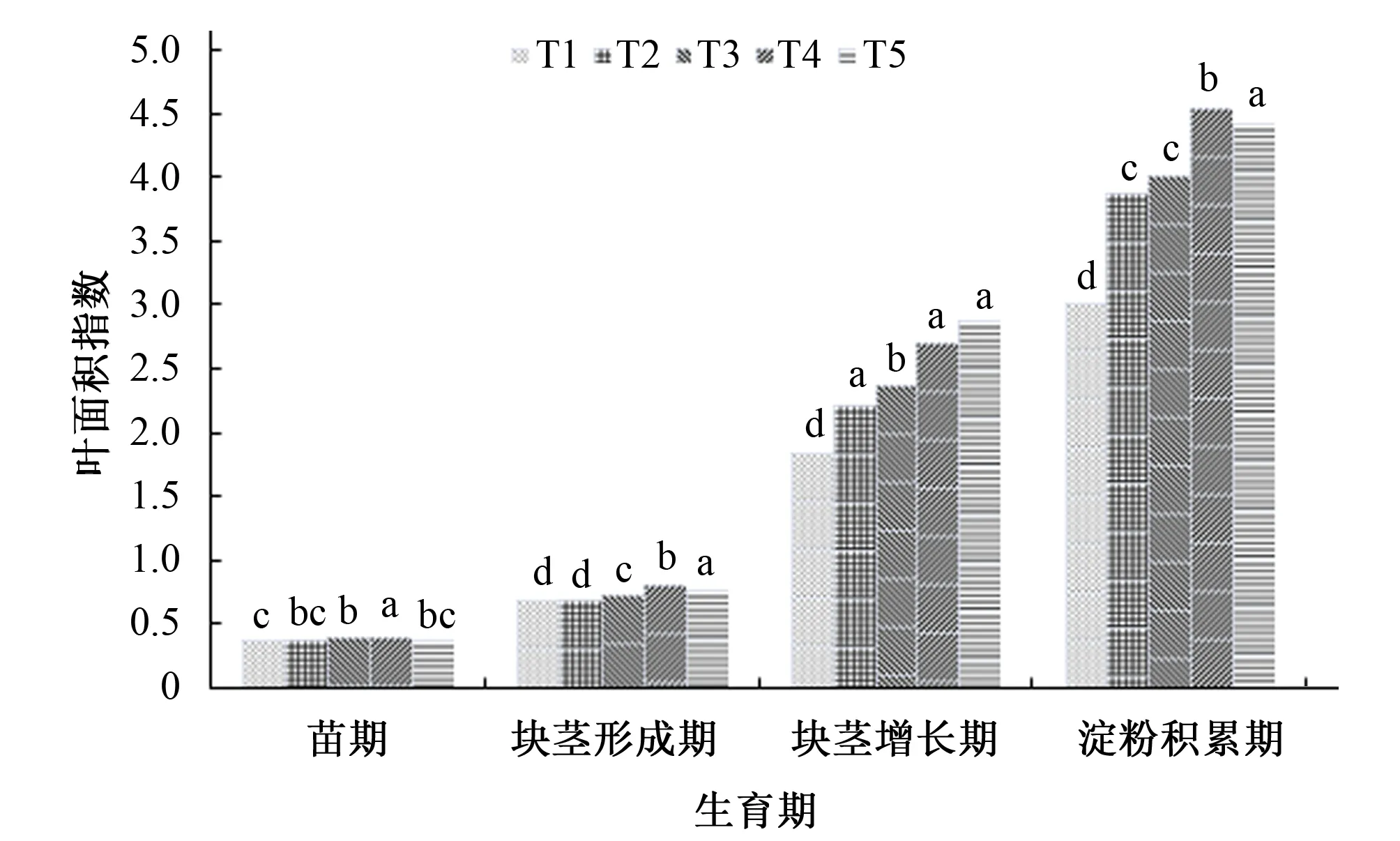

灌溉定額對葉面積指數的影響(圖2)和株高類似,在苗期,各處理之間規律不明顯,處理T1、T3和T4雖然表現為顯著性差異,但是和灌水量并無嚴格正相關,說明在苗期灌水量對葉面積指數影響不大,在生育后期,逐漸表現出差異,在淀粉積累期,T4葉面積指數最大為4.55,其次為T5為4.42,T1最小為3.02,說明合理的灌水有助于馬鈴薯葉面積的增大,并且保持一定的后效性。

圖2 灌水次數對葉面積指數的影響

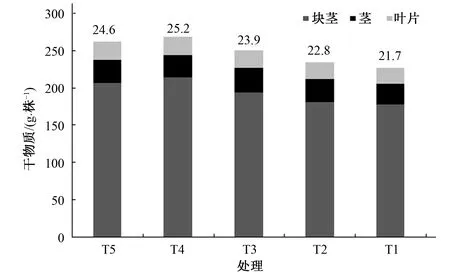

水分對馬鈴薯干物質產量密切相關,圖3為不同灌水次數處理的馬鈴薯不同器官干物質產量。可以看出大定額灌溉能促進馬鈴薯總干物質產量的積累,處理T5、T4與T2、T1表現為顯著性差異,但是其組間差異不顯著(P>0.01),總干物質產量T4最高,達到269.2 g/株,其次是T5,說明過量的水分抑制了馬鈴薯干物質量的積累,最小處理T1為227.7 g/株,T4較T1大15.5%,灌水對馬鈴薯干物質量的影響在塊莖上表現得最為顯著,其次是葉片,最后是莖。

圖3 不同處理對馬鈴薯干物質生物影響

2.2 不同處理對馬鈴薯產量及水分利用效率的影響

根據氣象資料和馬鈴薯作物系數值計算馬鈴薯整個生育期的總耗水量ETa,并通過小區測產得到的馬鈴薯不同處理下的實測產量Ya,計算得到各處理的水分生產效率WUE,如表2所示。

表2 不同處理對馬鈴薯產量及水分利用效率的影響

從表2可以看出,不同灌水處理對產量和WUE也具有較大的影響,其中T4處理產量最高,平均為39 894.2 kg/hm2,灌水次數最少的處理T1產量最低,平均為23 478.6 kg/hm2,其余處理產量相對大小分別為T5>T3>T2,其分別比T4平均產量小0.27%、12.8%和39.0%,經過方差分析可知,T4和T5之間無顯著性差異,但與T3、T2、T1之間具有顯著性差異(P>0.01),水分利用效率WUE可反映馬鈴薯終對水分的利用效率的指標,T1最大,平均為13.04 kg/m3,T5最小平均為8.84 kg/m3,T3和T4無極顯著性差異,T2與T1的WUE呈極顯著性差異,這可能是由于在灌水量較小時,隨著灌水量的增加馬鈴薯產量增加不顯著所致。處理T1雖WUE值最高,但是減產幅度較大,其次是T3處理,但其產量較T4低12.8%,且T3和T4的平均WUE值無極顯著性差異,綜合產量和WUE兩個指標,T4處理的灌水頻率能保證水分儲存在0~80 cm的根系活動層,能最大限度提高水資源利用效率,因此,可以為馬鈴薯補水灌溉制度提供參考。

2.3 馬鈴薯水分生產函數

以總灌溉水量為變量的作物水分生產函數有各種不同的模型,包括拋物線模型、指數模型以及其他等,該類模型在不考慮突發狀況導致作物絕產的情況時,對作物產量的預測具有一定的精度,這里采用張金霞[7]推薦的指數模型對馬鈴薯產量和騰發量的關系進行擬合:

圖4 馬鈴薯水分生產函數指數模型

(3)

式中:Ya為馬鈴薯實測產量,kg/hm2;M為馬鈴薯全生育期馬鈴薯騰發量,mm;A、B、C、D均為擬合參數。

通過指數模型對馬鈴薯水分生產函數進行擬合,發現其在各階段均能較好的模擬馬鈴薯產量和水分騰發量的關系,決定系數R2達到0.989 3,說明該非線性模型對于模擬馬鈴薯產量和總ETa的相關關系,從圖4可以看出隨著ETa的增加馬鈴薯產量先增加速率較慢,當ETa大于260 mm時,隨著騰發量的增加,馬鈴薯產量迅速增加,當ETa超過440 mm時,隨著騰發量ETa的增加,馬鈴薯產量迅速減小,說明過量的灌水造成馬鈴薯無效騰發,降低了灌溉水利用效率。

2.4 馬鈴薯產量的相關關系

馬鈴薯產量是農田水、肥、氣、熱等各種因素綜合作用的結果,在西北內陸干旱地區降雨時空分布不均,在P=75%的干旱水文年份,水分就成為制約馬鈴薯生長的最重要的限制因素。不同水分處理對馬鈴薯株高、葉面積指數及干物質量積累的影響最后都反映在產量上,對馬鈴薯淀粉積累期不同生長指標和產量的相關關系進行擬合見圖5。

圖5 株高、葉面積指數、總干物質和產量相關關系

馬鈴薯終產量和株高、葉面積指數和總干物質積累量都呈現出正相關關系,決定系數分別為R2=0.904 4、R2=0.761 7、R2=0.962 8,其中總干物質相關性最高,其次為株高和葉面積指數,以實測的淀粉積累期生長指標和產量為基礎,通過構建多因素線性模型擬合各指標變化對馬鈴薯產量的影響程度,并利用線性規劃法進行最大值求解,得到回歸方向如式(4)所示。

Ya=-3.87+0.032H+0.9LAI+0.9M,R2=0.85

(4)

說明在其他生長條件和農田小氣候一致的條件下,馬鈴薯株高從42.3 cm生長到50.8 cm時,每增長1 cm,馬鈴薯產量增加1 918.435 kg/hm2,葉面積指數從3.02增加至4.42,葉面積指數每增加1,馬鈴薯產量增加11647.64 kg/hm2,總干物質量從227.7 g/株增加至262.6 g/株,每增加1 g/株的總干物質馬鈴薯產量提高467.240 69 kg/hm2,可見,不同指標在生長過程中對馬鈴薯產量影響的貢獻程度不同,通過合理灌水對馬鈴薯各項生長指標進行合理調控和優化,可以達到節水增產效果。

3 結 論

(1)增加灌水定額能促進馬鈴薯株高、葉面積指數及干物質量的積累,并且在各生育期階段水分對生長的抑制具有一定的疊加效應,總體表現為灌溉定額較大的處理各項指標均大于灌水定額較小的處理,但在生育前期T5 (2)WUE受灌溉定額和馬鈴薯終產量雙重影響,T4產量最高且與T5無極顯著性差異(P>0.01),T1的水分利用效率最大,但是其產量和T4、T5存在極顯著性差異,T3和T4之間WUE之間無差異,因此可以推薦T4灌溉制度作為試驗區馬鈴薯田間水分管理的依據。 (3)指數模型在模擬馬鈴薯產量Ya和騰發量ETa之間的關系具有較好的效果,決定系數R2達到0.989 3,當馬鈴薯ETa大于440 mm時馬鈴薯產量急劇降低,這與前面灌水試驗所得到的結果一致。對馬鈴薯各生長指標和產量相關關系分析可知,總干物質量的積累在一定程度上能較好地表征馬鈴薯終產量,通過合理灌水對馬鈴薯各項生長指標進行合理調控和優化,可以達到節水增產效果。