雙吸離心泵葉輪交替加載技術在固海泵站增流改造中的應用

溫鴻浦,吳 榮,李彥迪,李端明,張 印,靳發業,肖若富

(1.寧夏固海揚水管理處,寧夏 固海 755100;2.中國灌溉排水發展中心,北京 100054;3.中國農業大學北京市供水管網系統安全與節能工程技術研究中心,北京 100083)

0 引 言

雙吸離心泵具有揚程高、流量大、空化性能好以及無軸向力等特點,廣泛地應用于各個行業中,特別是在高揚程的提水灌溉泵站中,70%以上的泵站均采用雙吸離心泵[1-3]。但目前灌溉泵站的雙吸離心泵普遍存在裝置效率低、機組壓力脈動和振動大等問題[4],嚴重影響泵站機組的穩定運行和灌溉效益的發揮[5]。其主要原因是目前國內外尚未有針對雙吸離心泵特點而專門建立的葉輪水力設計方法,雙吸葉輪往往采用單吸葉輪的水力設計方法進行設計。實際上,雙吸葉輪的流態與單吸葉輪有很大不同,雙吸葉輪輪轂隔板兩側的水流在葉輪出口處相互撞擊,導致雙吸葉輪出口處流態異常復雜[6-8],從而導致雙吸離心泵內部流動復雜,水力損失大,壓力脈動成分復雜,幅值高等特點[9,10]。

中國農業大學王福軍等人針對雙吸離心泵的內部流動特點,提出了雙吸離心泵葉輪交替加載設計方法,該方法設計的雙吸離心泵葉片載荷曲線具有蓋板前加載、輪轂后加載的混合加載,以及雙吸離心泵葉輪在輪轂兩側交錯布置、出口邊正向傾斜等特點,有效地改善了雙吸離心泵內部的二次流以及葉輪出口的“射流-尾跡”,基于該方法所研發的雙吸離心泵,具有最高效率高、高效區寬和壓力脈動低等特點[11,12]。

1 應用背景

為破解寧夏中部干旱帶缺水難題,寧夏水利廳提出了固海揚水工程泵站“6+1”增流改造,將固海揚水工程渠首泵站由原5臺運行、2臺備用的“5+2”運行方式調整為6臺運行、1臺備用的“6+1”運行方式,增加上水流量3.8 m3/s,配套對后續的相關梯級泵站機組、干渠及水工設施進行改造。實現泵站增流,有更換或增加機組以及擴建廠房的“大改”方案和更換葉輪、調整機組運行方式的“小改”方案。“小改”方案是從泵站機組運行方式、水泵葉輪技術改造上挖潛提升供水能力,投資較少。但采用改造葉輪提高機組流量的“小改”方案時,受到機組配套電機功率、水泵汽蝕、電機以及軸承溫升等因素的限制。本文分別針對固海長山頭KQSN1200-M14和大柳木1200S32兩個型號共4臺機組進行葉輪的試驗改造和運行,研究通過僅僅改造機組葉輪的形式來增加泵站整體流量的可行性。

長山頭泵站為固海揚水工程第三級泵站,設計流量18.7 m3/s,凈揚程55.34 m,總揚程58.6 m,安裝7臺型號為KQSN1200-M14和2臺型號為KQSN800-M10的雙吸離心泵,共9臺機組,其配套電機功率分別為2 500 kW和1 400 kW。本文針對KQSN1200-M14進行葉輪改進,該水泵設計流量3.06 m3/s,揚程為58.6 m。分析表明,葉輪改進后,機組運行流量需達到3.19 m3/s才能滿足固海揚水工程泵站“6+1”增流改造的流量要求。

大柳木泵站為固海揚水工程的第四級泵站,設計流量17.2 m3/s,凈揚程29.92 m,安裝7臺1200S32雙吸離心泵。水泵設計流量為3.09 m3/s,揚程32.3 m。分析表明,葉輪改進后,機組運行流量需達到3.3 m3/s才能滿足固海揚水工程泵站“6+1”增流改造的流量要求。

本文針對固海揚水工程泵站“6+1”增流改造項目,利用雙吸離心泵葉輪交替加載技術及設計方法,對固海長山頭KQSN1200-M14和大柳木1200S32兩個型號的雙吸離心泵葉輪進行優化改進設計,使機組在滿足安全穩定運行的基礎上,增加機組的過機流量,從而達到泵站增流的效果。

2 基于交替加載技術的固海雙吸離心泵葉輪改進設計

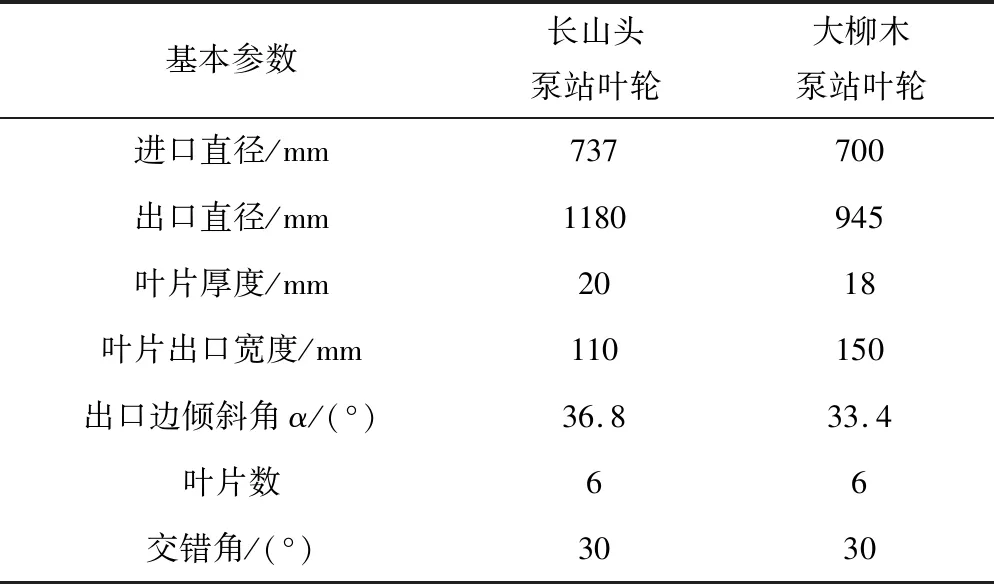

根據增流規模及泵站機組運行方式分析,長山頭泵站水泵設計流量由3.06 m3/s增加為3.19 m3/s,大柳木泵站水泵設計流量由3.09 m3/s增加為3.3 m3/s。根據目前兩個泵站的實際情況,選擇了長山頭泵站1號和5號水泵、大柳木泵站4號和9號水泵進行增流改造和試驗運行。根據文獻6中提出的雙吸離心泵葉輪交替加載技術,本文在原有長山頭KQSN1200-M14和大柳木1200S32雙吸離心泵泵體的基礎上,對其葉輪及葉片進行交替加載設計,葉片載荷采用蓋板前加載、輪轂后加載的混合加載模式,葉輪采用輪轂兩側交錯布置、出口邊正向傾斜的結構形式[9],同時為了提高水泵的揚程,在原有泵殼的基礎上,對兩個葉輪適當地加大葉輪外徑和葉輪出口寬度,分別優化改進設計得到兩個型號雙吸離心泵的新葉輪[13-15],如圖1所示,葉輪的基本參數如表1所示。

圖1 基于交替加載技術設計的葉輪

表1 長山頭泵站和大柳木泵站改進后葉輪的基本參數

完成葉輪改進設計后,采用雙相不銹鋼鑄造,加工時對葉片進口邊做修圓、對鑄造棱角做倒鈍處理。葉輪鑄造流道基本達到了光滑平整,鑄件基本沒有砂眼、氣孔、裂紋等鑄造缺陷,并經時效處理后安裝在兩個泵站的4臺試驗機組中。

3 應用效果分析

長山頭泵站試驗葉輪于2017年冬灌期投入試驗運行,大柳木泵站葉輪于2018年春灌期投入試驗運行。運行期間,均按生產需要進行正常調度。每隔1 h從后臺工作機上讀取運行參數,水泵流量通過管道電磁流量計測量,水泵內外軸承溫度、電機內外軸承溫度、電機鐵芯溫度通過設備內埋設的測溫電阻測量,電機端電壓、定子電流通過電壓互感器和電流互感器測量,出水管壓力通過壓力傳感器測量。

3.1 長山頭泵站試運行效果分析

長山頭泵站1號、5號水泵葉輪由傳統葉輪形式更換為基于交替加載技術設計的葉輪,從2017年冬灌11月15日開始到2018年冬灌11月21日結束,分別運行了3 172 h及3 137 h。表2為不同水泵的運行統計數據的對比表。

表2 長山頭泵站試驗泵與同條件水泵運行參數比較

試驗水泵流量全年流量為3.02~3.70 m3/s,春灌流量為3.57 m3/s,夏秋灌流量為3.54 m3/s,冬灌流量3.18 m3/s,流量隨運行時間延長和水質泥沙含量增大而衰減,符合水泵一般運行特性。全灌溉期平均流量3.50 m3/s,比新設計值3.19 m3/s高0.31 m3/s;灌溉保證率為90%時全灌溉期流量為3.22 m3/s,均滿足增流設計要求。水泵電機有功功率為2 502~2 811 kW,全灌期平均功率2 587 kW,超載3.48%;但電機電流低于額定電流。水泵效率達到86.0%,比對比機組的72.4%高13.6%;泵站裝置效率達到73.4%,比對比機組64.2%高9%。機組電機鐵芯平均溫度73.1 ℃,僅比對比機組64.7 ℃高8.4 ℃,低于設計的最高溫度限制值。

在整個試運行區間,現場的試驗水泵和電機均運行正常,同時振動及噪音均小于未更換增流改造葉輪的水泵機組,水泵運行平穩。冬灌結束后打開泵蓋檢查,葉輪進口無明顯汽蝕破壞。

3.2 大柳木泵站試運行效果分析

大柳木泵站增流改造葉輪調試安裝后由2018年4月4日春灌開始至11月21日冬灌結束,分別運行2 547、2 966 h。表3為不同水泵的運行統計數據的對比表。

表3 大柳木泵站試驗泵與同條件水泵運行參數比較

全年運行區間,試驗水泵流量為3.00~3.55 m3/s,春灌平均流量3.38 m3/s,夏秋灌平均流量3.31 m3/s,冬灌平均流量3.16 m3/s。2臺水泵平均流量3.3 m3/s,較目前安裝的對比水泵的平均流量2.83 m3/s提高了16.6%,機組效率提高了4.4%,裝置效率提高了2.4%。試驗機組電機平均有功功率1 447 kW,超載3.36%,但電機電流小于額定電流,而且電機軸承內、外側平均溫度升高了5 ℃和4.4 ℃,但均在安全運行范圍內。

在全年試運行區間,現場的試驗水泵和電機均運行正常,振動及噪音均小于未更換增流改造葉輪的水泵機組,機組運行平穩。冬灌結束后打開泵蓋檢查,試驗葉輪進口無明顯汽蝕破壞。

3.3 存在的問題

冬灌結束后打開泵蓋檢查,發現葉輪出口磨蝕較嚴重,如圖2所示,與同泵站對比機組葉輪相比,磨蝕程度差異不大,葉輪出口的磨蝕的主要原因是2018年夏秋灌區間,固海揚水工程所抽送水體整體的泥沙含量高導致的[13]。

圖2 葉輪出水邊磨損

同時上述分析表明,兩個泵站機組的電機存在超功率運行的問題,但電機的定子鐵芯和軸瓦溫度、水泵軸瓦溫度等運行指標均在安全運行范圍內,而且試驗葉輪的流量較增流改造設計流量還存在一定的余量,可以適當地切割試驗葉輪,將電機功率控制在額定功率之內。

4 結 語

針對固海揚水泵站“6+1”增流改造項目,本文采用雙吸離心泵葉輪交替加載技術對長山頭泵站和大柳木泵站葉輪進行增流改造設計,經過3 000 h左右的現場實際運行,結果表明:

(1)長山頭泵站和大柳木泵站雙吸離心泵葉輪應用交替加載技術增流改造設計后,機組流量均滿足泵站增流改造設計的流量要求,水泵效率提高了分別提高了13.6%和4.4%,泵站裝置效率提高了9.2%和2.4%。

(2)應用葉輪交替加載技術改進設計后,現場的試驗水泵和電機均運行正常,同時振動及噪音均小于未更換增流改造葉輪的水泵機組,水泵運行平穩,葉輪進口無明顯汽蝕。

(3)針對葉輪出口磨蝕較嚴重的問題,建議對水泵口環、葉片出口、葉片進口等易磨蝕部位噴涂碳化鎢涂層,增加水泵耐磨性能。同時在后續的葉輪增流改造中進一步提高水泵葉輪制造精度,增加葉輪表面光潔度,減少水力損失,提高水泵效率和抗汽蝕性能。