櫻桃雅舍帖

王太生

梁實秋有篇文章《雅舍》,寫他在四川住過的房子。

雅舍在山上,條件不怎么好,可梁先生認為它雅,“前面是阡陌螺旋的稻田。再遠望過去是幾抹蔥翠的遠山,旁邊有高粱地,有竹林,有水池,有糞坑,后面是荒僻的榛莽未除的土山坡。若說地點荒涼,則月明之夕,或風雨之日,亦常有客到,大抵好友不嫌路遠,路遠乃見情誼”,洋洋灑灑寫了一大篇。

我對鄉下人的雅舍,最直觀的印象是漏與透。

兩次下鄉采訪,都是在農人的蟹塘。

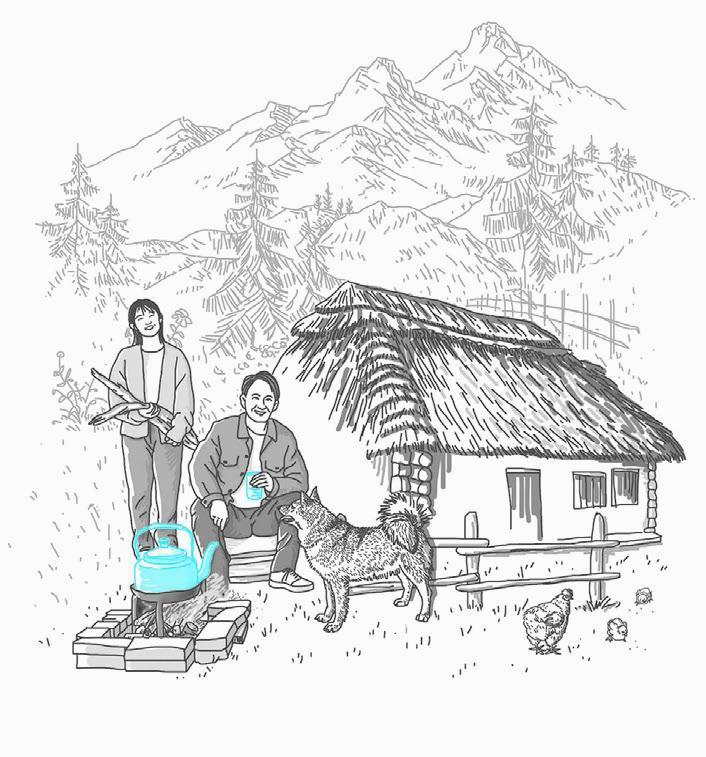

蟹塘旁邊是養殖戶住的房子,一溜筑在蟹塘水邊,都是自己搭的,普通的磚瓦平房,有燒飯灶披間、擺桌子的堂屋、供人休息的床鋪間,還有柴房、農具間和雞舍。

這些人從春天開始便住到水邊,他們開始投苗養蟹,吃喝拉撒在蟹塘邊,旁邊有邊邊角角的菜地,種些青菜、芫荽、辣椒之類的蔬菜。

中午來了客,會留人在雅舍吃飯,此時若是陰天,女主人大概會挎個籃子,下到屋后的坡地里,冒雨剪綠韭。

村里有比這條件好了許多的房子,還是二層小樓,可是他們卻不去住,而是要住在塘邊,養蟹看塘,一舉兩得。

我驚詫他們蟹塘邊的房舍,在迷人的春天和醉人的秋天也是雅舍。

房屋飄著裊裊的炊煙,母雞在窩里下蛋,房子有著鄉間特有的氤氳草香,我稱它們是水邊的雅舍。

水邊的雅舍,臨水有紅蓼花,那種嫣紅,透過搖曳的花,回過頭來看水邊的窩棚,有著人間煙火氣息。

看西瓜的棚子也是雅舍。記得好多年前,路過一塊西瓜地,瓜主人搭高架的棚子,棚子上有茅草屋頂,主人把鋪搭得老高老高,睡在瓜棚里,居高臨下,可以觀察西瓜地里風吹草動。

我六歲時,隨外祖母在鄉下住過那種以泥著墻,麥草作頂的草房子。

那時,外祖母帶著我去葦塘深處去看她的一位長輩親戚,晚上就住在草房子里。

傍晚時分的葦塘深處,一場大雨即將來臨,我跑出屋外,看螞蟻搬家,同時按照外祖母的吩咐,把窗戶放下的草簾子拴好。

半夜,睡在床上,聽雷聲雨聲,大雨落在葦塘里,偶有閃電亮起。那個在葦塘深處高墩上的一間草房子,是我童年記憶中的雅舍。

我從前住過的房子,不是雅舍,在一條馬路邊上。房子老舊了,輪到我住時,怕有百年歷史。

為什么童年在小城居住的老房子,我沒有把它看成雅舍?

是因為它缺少什么,缺少它作為一間詩意房子所需要的軟硬環境,它是屬于市井的一部分,真正的雅舍在老巷子里。

老巷子里的房子,春紅晚白。青磚黛瓦,它們稱得上是雅舍,花枝月影投射到木格門窗上,雅得朦朧又安靜。

古人的房子多雅舍。

清人魏禧為其弟新落成的房屋寫《吾廬記》里說,吾廬在翠微峰上位置最高,群山圍繞,高高低低的田地,交錯其下,極目四望,大約有幾十里。他又順應地勢,將小徑折成三段。

松聲迎風鳴于屋上,桃、李、梅、梨、梧桐、桂、辛夷這些花葉,掩映于徑下,用曲直不一的木條做成欄桿,涂上了蚌殼灰,它的光澤便閃爍在林木之間。

現在有一種說法,認為民宿是雅舍,那些民宿建在山間,抬頭便可見山,推窗攬入云霧,住一宿價格不菲。

我要一間有櫻桃樹的房子。旁邊還長些其他樹。

有人覺得幾棵石榴,五月榴花照眼明,主人多子多福。也有人喜歡枇杷。枇杷這東西俗,長在哪家入鄉隨俗,雅舍里的孩子,遠走他鄉,在懷念雅舍時,會想起故園蠶老枇杷黃,它是與鄉愁聯結在一塊的。

我喜歡櫻桃,齊白石畫中的那種櫻桃,讓人看一眼能夠靜下來的那種軟紅。

感到安逸、妥帖的房子。一躺下,就呼呼睡得著的地方,是真正的雅舍。