初期佛教寫經(jīng)反映的文化交流

內容摘要:本文旨在探討竺法護譯場中佛經(jīng)的書寫文化,以期了解早期佛經(jīng)譯場與經(jīng)典傳播的現(xiàn)象。通過考察初期佛教文獻、有紀年的考古出土文物,分析初期佛教書寫文化。以現(xiàn)存紀年最早的漢文佛經(jīng)殘片,西晉元康六年(296)竺法護譯《諸佛要集經(jīng)》為例,由其卷尾題記中的兩位主要人物——竺法首與聶承遠,探討他們在譯場中的功能角色以及早期譯場中主要筆受與書法傳統(tǒng)的關系。研究表明,竺法護與弟子不但翻譯佛經(jīng),同時也由中原向河西地區(qū)傳播。

關鍵詞:竺法護;佛經(jīng)書寫文化;竺法首;聶承遠;敦煌

中圖分類號:K871;K873? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2019)04-0009-10

Abstract: This paper attempts to explore the scribal culture in the translation and transmission of Buddhist texts by analyzing the clerical practices of Dharmarakas translation team, with a specific case study of their translation of Buddhasagīti Sūtra(Zhufo yaoji jing諸佛要集經(jīng), T810), the earliest extant Chinese Buddhist manuscript in the world with a confirmed translation date of 296 CE. With further study of Buddhist literary sources and other artifacts from archaeological discoveries, we examine the role of two scribes Zhu Fashou and Nie Chengyuan within the translation team and analyze the calligraphic tradition of major scribes in early Buddhist translation groups. The results of these studies demonstrate that Dharmarak?a and his disciples cooperated not only in the translation of Buddhist sūtras but also in the popular transmission of Buddhist texts that brought Buddhism from the Central Plains to the Hexi Corridor.

Keywords: Dharmaraka; Buddhist scribal culture; Zhu Fashou; Nie Chengyuan; Dunhuang

一 前 言

敦煌寫本文獻的產(chǎn)生與佛經(jīng)譯場、寺院或公私寫經(jīng)坊的抄寫佛經(jīng)有密切關系[1]{1}。佛經(jīng)譯場組織,由兩漢至隋唐經(jīng)歷了數(shù)百年的演變發(fā)展,直到隋唐時期才較為完備[2-3]。關于隋唐佛經(jīng)翻譯與譯場,前賢學者論著甚多,大多著重于佛經(jīng)翻譯者,此不贅述,但關于漢晉譯場中寫本佛經(jīng)的書寫文化,則較少涉及[4-6]。初期佛經(jīng)譯場組織還未定型,寫經(jīng)體與書寫文化也還未規(guī)范化。此階段譯場中的書寫文化可見于早期的經(jīng)錄與僧傳典籍,例如南朝僧佑《出三藏記集》與慧皎《高僧傳》等資料,為早期佛經(jīng)譯寫與漢晉書法史提供了信息。在北魏以前,參與佛經(jīng)翻譯擔任“筆受”職務或者書寫抄經(jīng)者有僧人、專業(yè)寫經(jīng)生、清信士等。到了北魏時期敦煌已有官方的寫經(jīng)組織,才有“經(jīng)生”或“官經(jīng)生”的職稱。由于僧佑并未用“寫經(jīng)生”與“寫經(jīng)體”二詞,所以早期佛教經(jīng)錄中關于佛經(jīng)書寫文化的信息比較容易被忽略{2}。根據(jù)《出三藏記集》與《高僧傳》中所記載,以及現(xiàn)存5世紀以前有紀年的敦煌吐魯番遺存的佛教寫經(jīng)殘卷,寫經(jīng)所采用的書體有正書、行書、草寫與隸書[7]。由于此階段的佛經(jīng)翻譯組織與書寫文化還未定型,以下試先由竺法護譯場之書寫文化,探討初期佛經(jīng)書寫與文化交流軌跡{3}。

二 僧佑《出三藏記集》

關于佛經(jīng)書寫的記載

南朝僧佑(445—518)之著述流傳至今尚存《出三藏記集》《釋迦譜》和《弘明集》三種,其中《出三藏記集》是現(xiàn)存佛教最早的經(jīng)錄,僧佑根據(jù)道安所纂經(jīng)錄編成《出三藏記集》15卷(以下簡稱《佑錄》),詳列譯經(jīng)之原委、序文、譯經(jīng)者傳記等,也是后續(xù)隋唐編纂經(jīng)錄之依據(jù),當中還有關于佛經(jīng)書寫字體以及書寫、抄經(jīng)的經(jīng)生等相關信息。

初期佛經(jīng)翻譯譯場組織簡單,除了主譯者,有專職負責書寫的助手,《佑錄》中記載包括筆受、手受、筆者等。筆受一職與一般寫經(jīng)生不同,不但擅長書寫,還需有深厚學養(yǎng),語言必須兼通華梵并深諳佛典義理,通過與主譯者的溝通,推敲翻譯之義理正確才能下筆[5]41-42。《佑錄》卷1云:“是以義之得失由乎譯人,辭之質文系于執(zhí)筆。或善胡義而不了漢旨,或明漢文而不曉胡意。雖有偏解終隔圓通,若胡漢兩明意義四暢,然后宣述經(jīng)奧于是乎正。”[8]

另,根據(jù)《翻譯名義集》卷1所載,筆受一職始于竺法護譯場:

宋僧傳云,譯場經(jīng)館,設官分職可得聞乎,曰此務所司,先宗譯主,即赍葉書之三藏,明練顯密二教者是也。次則筆受者,必言通華梵,學綜有空。相問委知,然后下筆。西晉偽秦已來,立此員者,即沙門道含、玄賾、姚嵩、聶承遠父子。[9]

由上所述可知,自西晉以后,筆受在佛經(jīng)譯場中具有重要責任,此職從竺法護譯場中聶承遠與聶道真父子開始,后有道含(竺佛念譯場)、玄賾(玄奘譯場)、姚嵩(鳩摩羅什譯場)。因佛教中的經(jīng)典、佛塔與佛像皆為傳遞佛陀圣教的載體,是佛教徒必須恭敬供養(yǎng)之法寶,所以歷代高僧對于參與經(jīng)典翻譯與譯場人員的素質要求甚高。隋代彥琮《釋氏要覽》中提到參與佛經(jīng)翻譯人員的條件列有“八備”與“十條”:

夫預翻譯有八備、十條。一誠心受法,志在益人;二將踐勝場,先牢戒足;三文詮三藏,義貫五乘;四傍涉文史,工綴典詞,不過魯拙;五■怉平恕,器量虛融,不好專執(zhí),沈于道術,淡于名利,不欲高炫;六要識梵言;七不墜彼學;八博閱蒼雅,粗諳篆隸,不昧此文。十條者:一句韻;二問答;三名義;四經(jīng)論;五歌頌;六咒功;七品題;八專業(yè);九字部;十字聲。[10]

其中的“八備”主要是對個人的人品道德與學養(yǎng)之要求,首要的兩條必須是“一誠心受法,志在益人;二將踐勝場,先牢戒足”。也就是必須是誠心學法希望利益他人,并且在參與譯場前須先受戒。而后“十條”則是翻譯所需的專業(yè)語言文學能力。

三 竺法護譯場之筆受與書寫文化

(一)筆受

現(xiàn)存紀年最早的漢文佛經(jīng)殘片為西晉元康六年(296)《諸佛要集經(jīng)》殘卷,此經(jīng)是竺法護所翻譯{1},其卷尾的題記不但有明確年代,還記錄了竺法護譯場中兩位重要弟子:聶承遠與竺法首,其卷后題記中有“□受聶承遠,和上弟子沙門竺法首筆”。聶承遠與竺法首皆是竺法護譯場中的筆受,而《佑錄》中也記載,竺法首曾經(jīng)擔任兩部佛經(jīng)翻譯之筆受,包括《濟諸方等學經(jīng)》及294年于酒泉翻譯的《圣法印經(jīng)》[11]。竺法護于292年在洛陽翻譯《諸佛要集經(jīng)》時聶承遠是筆受[12],吐魯番出土《諸佛要集經(jīng)》殘片的卷末題記年代顯示竺法首于296年所寫,表明此寫卷可能是在翻譯了4年之后,竺法首為流通而抄寫的復本。

竺法護翻譯佛經(jīng)約自266年開始至308年,其譯場中的助手至少有30多人[11]48。根據(jù)《佑錄》與《高僧傳》記載,擔任竺法護譯場筆受的有:清信士聶承遠與聶道真父子、竺法首、陳士倫、孫伯虎、虞世雅等,《竺法護傳》中提及他們都是“共承護旨執(zhí)筆詳校”的“筆受”:

時有清信士聶承遠,明解有才篤志務法,護公出經(jīng)多參正文句。超日明經(jīng)初譯,頗多煩重,承遠刪正得今行二卷,其所詳定類皆如此。承遠有子道真,亦善梵學。此君父子比辭雅便,無累于古。又有竺法首、陳士倫、孫伯虎、虞世雅等,皆共承護旨執(zhí)筆詳校。[13]

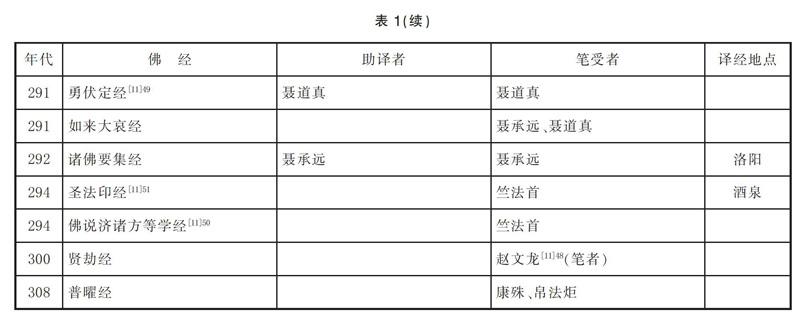

除了上述幾位,另檢視《佑錄》所載,查考竺法護自266年至308年翻譯佛經(jīng)時筆受、手受或書寫者以及相關佛經(jīng)列表(表1)如下。

上表所列竺法護譯場中之筆受者,我們可以觀察到負責書寫的仍以漢人為主。其中聶承遠參與時間最久,也是協(xié)助竺法護翻譯佛經(jīng)筆受最多的一位。竺法護譯作中比較重要的大經(jīng)也是聶承遠參與合作的,例如《正法華經(jīng)》。隋代費長房也在《歷代三寶紀》提及聶承遠是“執(zhí)筆助翻,卷軸最多”:

……起武帝世太始元年至懷帝世永嘉二年,其間在所遇緣便譯,經(jīng)信士聶承遠執(zhí)筆助翻,卷軸最多……故知今之所獲,審是護公翻譯不疑。故聶承遠子道真與竺法首、陳士倫、孫伯虎、虞世男等,前后并是筆受之人,已見別傳不復委載。[17]

由表可見,聶承遠筆受至少5部佛經(jīng),其子聶道真筆受4部;竺法首雖于294年筆受《圣法印經(jīng)》(于酒泉)與《佛說濟諸方等學經(jīng)》2部,然皆僅為1卷之簡短佛經(jīng),相較之下也凸顯聶承遠父子的重要性。

(二)聶承遠與《正法華經(jīng)》

聶承遠從266年至297年之間參與竺法護的佛經(jīng)翻譯團隊,他與竺法護的師徒情誼長達30年,如果不計其中竺法護沒有譯寫記錄的10年歲月(273—284年)[12]6-13,聶承遠于286年再度參與,一直到297年為止,他實際上前后至少有20年投入竺法護的佛經(jīng)譯寫。他在參與佛經(jīng)翻譯團隊中,還培養(yǎng)自己的兒子聶道真于289年合作筆受,他們父子二人在竺法護譯場的貢獻不可小覷。以他的專業(yè)資歷,他也會教導他兒子寫字讀書,在團隊里也會影響其他助譯者或新進譯場之寫經(jīng)生學習書法,他對于此譯場中的書寫文化必有某種程度影響力。如果聶承遠在竺法護譯場中如此舉足輕重,他所擅長的書法風格有可能是西晉時期的官方文書的書法主流“晉書正寫”,因為根據(jù)竺法首的《諸佛要集經(jīng)》殘片的書法,學者已考證《諸佛要集經(jīng)》是典型的西晉(265—316年)官方書體“晉書正寫”[18],是公元3世紀以來佛教寫經(jīng)所用的主要書體之一[19]。當時中原與敦煌地區(qū)主流的書法,處于漢晉“隸楷之間”的過渡階段,已是很成熟并已定型的正書。當聶承遠在292年筆受《諸佛要集經(jīng)》時,他的書法風格,可能成為后來竺法首于296年抄寫復本所根據(jù)的一份臨寫本。那份臨寫本也許是類似目前所見的296年《諸佛要集經(jīng)》殘片的書風。而這種正書是否是竺法護譯場中所使用的主流寫經(jīng)體,還有待考察。

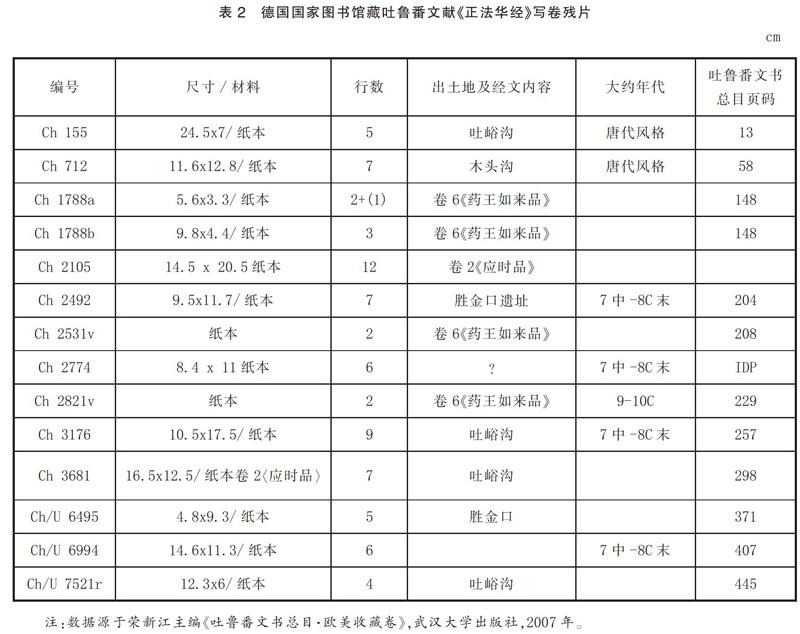

《諸佛要集經(jīng)》雖然是竺法護翻譯的,但并不是竺法護譯作最知名的一部佛經(jīng)。根據(jù)《佑錄》記載,竺法護譯經(jīng)中以《光贊》《正法華》《首楞嚴》《維摩詰經(jīng)》等影響最大,尤其是《正法華經(jīng)》(于286年所譯,聶承遠筆受)。初步梳理敦煌與吐魯番所出土的佛經(jīng)寫卷或殘片,據(jù)《敦煌遺書總目索引新編》所錄,《正法華經(jīng)》寫本殘片遺存有:斯6728、斯2816、斯4541及敦研061{1},法藏一件編號伯4663,北京國家圖書館藏北敦00065、北敦04466、北敦15713。日本《西域出土佛典の研究》收錄6件殘片{1},另從《吐魯番文書總目》第3冊《歐美收藏卷》收集德國收藏《正法華經(jīng)》殘片{2},初步考察有14號(表2),分別從新疆吐峪溝、勝金口與木頭溝遺址出土。

以上德國所藏的部分,若先不論屬于七八世紀以后明顯為隋唐楷書風格殘片,有6個殘片屬于比較早期的書法風格:Ch1788a、Ch1788b、Ch2105、Ch2531v{3}、Ch3681與Ch2821v。依其書風可以分兩組:Ch1788a、Ch1788b、Ch2531v、Ch2821v{4}這4個殘片皆為《正法華經(jīng)》卷6《藥王如來品》(圖1—4);Ch2105與Ch3681(圖5—6)是一組為《正法華經(jīng)》卷2《應時品》。殘片編號Ch2531v、Ch2821v、Ch1788a與Ch1788b這4個殘片之書法與竺法首《諸佛要集經(jīng)》類似,也與《西域出土佛典の研究》所列6件《正法華經(jīng)》殘片類似,均屬于六朝寫經(jīng)[20]。

(三)竺法護譯場所出經(jīng)卷外觀

由于多數(shù)早期(3或4世紀)敦煌與吐魯番出土的文獻僅存殘片,無論是《諸佛要集經(jīng)》或上述的《正法華經(jīng)》,都是極為殘破的碎片,難以想象早期佛經(jīng)卷帙樣貌及竺法護時期佛經(jīng)外觀的樣貌。根據(jù)《佑錄》卷7記載,王僧儒(465—522)所撰之《慧印三昧》及《濟諸方等學經(jīng)》二經(jīng)序贊描述了他所見之經(jīng)卷與書法:

……后又有《濟諸方等學經(jīng)》……其軸題云:“敦煌菩薩沙門支法護所出,竺法首筆受,共為一卷,寫以流通。軸用淳漆,書甚緊潔,點制可觀。”[11]50

雖然如今無法得窺早期經(jīng)卷裝幀究竟如何,這段簡短的文字,具體形容了竺法首筆受的《濟諸方等學經(jīng)》之裝幀方式與書法風格,即“軸用淳漆,書甚緊潔,點制可觀”。同時也說明經(jīng)卷的書寫篇章整齊端正,卷軸是黑色的,制作精嚴。他描述《濟諸方等學經(jīng)》書法風格“書甚緊潔”。由此四字,比較現(xiàn)存竺法首《諸佛要集經(jīng)》的殘片書法,那工整繪制的烏絲欄,筆筆嚴謹一絲不茍的書法,點畫之間令人感受到其虔誠抄寫的恭敬態(tài)度,以及修行者的內涵修養(yǎng)。進一步觀察這整篇書寫,十分緊湊但是字里行間缺少了一份流暢的行氣,每一直行的字與字之間空間很寬。如果是一個嫻熟書法的寫經(jīng)生,書寫筆勢流暢,直行書寫時上下文字行氣連貫,相隔比較窄,有時候上下文字之間的筆鋒呼應有搭鋒之筆意。探究個中原因,有可能竺法首是看著另一份正本來臨寫這份《諸佛要集經(jīng)》的。

敦煌藏經(jīng)洞出土文物中,竺法護譯經(jīng)遺存亦非常少,僅存敦研061是唯一的《正法華經(jīng)》卷第17《光世音普門品第二十三》,此卷首殘尾全,白麻紙,卷軸裝,無界欄,保留有原本的深褐色木軸,軸高15.5厘米。比較特別的是此卷比一般的寫卷高度小,卷高12.5厘米,一般的寫卷高度24厘米至27厘米不等,此卷的高度僅約一支現(xiàn)代的原子筆的長度(圖7)。故每行書寫字數(shù)8至10字不等,共存有54行文字[21]。這寫卷特殊的精致形式,不知當時設計是否為了比較輕便適于流通。筆者曾于2009年特別申請閱覽此殘卷,親見此殘卷白麻紙經(jīng)歷千余年歲月非常薄而易碎,細看皆可見紙質的纖維,現(xiàn)院方以絲網(wǎng)加固保護,卷尾保存完好的黑色(或深褐色)木軸。

(四)經(jīng)典之書寫與語言反映的文化交流

竺法護譯場譯出佛經(jīng)后,也有寫經(jīng)生專門抄寫的復本流通。《佑錄》記載,289年聶道真于洛陽白馬寺翻譯筆受《魔逆經(jīng)》,由折顯元“寫以流通”。說明竺法護譯場中除了筆受,還有負責抄寫流通的寫經(jīng)生。《出三藏記集·魔逆經(jīng)記第十五》:

太康十年(289)十二月二日,月支菩薩法護,手執(zhí)梵書口宣晉言,聶道真筆受,于洛陽城西白馬寺中始出,折顯元寫使功德流布,一切蒙福度脫。[11]50

竺法護另一徒弟竺法乘,是其弟子中在敦煌建寺弘法頗有影響力的一位。《高僧傳》記載,竺法乘在幼年于長安隨竺法護出家,他聰敏過人,深得竺法護器重。《高僧傳》卷4:“竺法乘,未詳何人。幼而神悟超絕,懸鑒過人,依竺法護為沙彌,清真有志氣,護甚嘉焉。”[22]竺法乘13歲隨侍竺法護身邊,284年當竺法護于敦煌翻譯《修行道地經(jīng)》時擔任筆受。其后在敦煌建立寺院弘揚佛法,精勤誨人不倦,化導戎狄使其知禮,影響頗巨。《高僧傳》卷4:

……(竺法)乘后西到敦煌立寺延學,忘身為道,誨而不倦。使夫豺狼革心、戎狄知禮,大化西行,乘之力也,后終于所住。[22]347

另外,竺法護曾經(jīng)從龜茲副使美子侯處得到梵文本《不退轉法輪經(jīng)》,口授弟子竺法乘,使其流通。《佑錄》卷7:

太康五年(284)十月十四日,菩薩沙門法護,于敦煌從龜茲副使美子侯得此梵書《不退轉法輪經(jīng)》。口敷晉言,授沙門法乘使流布,一切咸悉聞知。[11]50

由《佑錄》所記載折顯元寫《魔逆經(jīng)》“寫以流通”,或者竺法護口授弟子竺法乘,使其流通《不退轉法輪經(jīng)》,顯示竺法護譯場非常重視佛經(jīng)流通,反映了東來的胡本經(jīng)典經(jīng)過譯場翻譯之后,再向西傳播的現(xiàn)象。尤其是弟子竺法乘已由中原向西弘傳佛法,這當中自然包括攜帶竺法護譯場以及其他的漢文佛經(jīng)。

如果思考這幾位筆受與抄寫流通的經(jīng)生之間的關系,例如聶承遠與子聶道真合作→聶道真筆受佛經(jīng)→折顯元抄寫《魔逆經(jīng)》;聶承遠筆受《諸佛要集經(jīng)》→竺法首抄寫流通。他們彼此之間書法互相觀摩臨寫,正本與復本之間有可能存在一個主流書風傳承的影響。佛經(jīng)在傳抄流傳過程中,延續(xù)前人模板而使得書法風格由一個譯場延續(xù)到下一個譯場。而當新的佛經(jīng)翻譯出來時,該譯場新譯佛經(jīng)的書寫也許受到主要筆受者的書風影響,開創(chuàng)了另一譯場的主流書風。

由聶承遠在譯場中舉足輕重的角色,以及竺法首所寫《諸佛要集經(jīng)》的卷子書寫格式,這樣的書寫文化或許從竺法護譯場之前的小型翻譯團隊中就已建立,例如支謙(約222—252)。將鐘繇《宣示表》、伯3006《維摩詰經(jīng)注》、俄藏《佛說孛經(jīng)抄》與《諸佛要集經(jīng)》殘片中選出類似部首字例比較(圖表1),從圖表中可觀察到支謙《佛說孛經(jīng)抄》的書寫與《諸佛要集經(jīng)》的書寫最為近似。這種書風也呼應了前面圖1—3德國藏《正法華經(jīng)》(Ch1788a、Ch1788b、Ch2531v)這3個殘片與竺法首《諸佛要集經(jīng)》非常相似。

另外,我們若以竺法護和曇無讖兩個譯場來比較,當曇無讖翻譯《大般涅槃經(jīng)》時,其譯場中的主要筆受有慧嵩、道泰、道養(yǎng)以及北涼宮廷寫經(jīng)生樊海。由北涼出土多件有紀年的北涼石塔所呈現(xiàn)的獨特北涼體[23],觀察曇無讖譯場的主流書風就與竺法護譯場所譯出佛經(jīng)書風截然不同。從竺法護到曇無讖譯場的書風轉變,印證了藤枝晃對于敦煌“寫經(jīng)所”書寫特色的看法。雖然藤枝晃所觀察的寫經(jīng)所是北魏之后,然在北魏之前,竺法護與曇無讖譯場的寫經(jīng)已反映了此書寫文化現(xiàn)象:

在敦煌,有時為了某一目的而設置寫經(jīng)所,在一段時間里抄寫大量經(jīng)文。雖然存在書手本身所具有的個性化差異,但從整體上看,出自同一個寫經(jīng)所的書體極為相似。不過在相隔不過幾年或最多幾十年的時間里,后來設置的寫經(jīng)所的作品與原先設置的寫經(jīng)所的作品相比,其書體則迥然不同。每個寫經(jīng)所的書手是師從同一位師傅的,而且他們使用完全相同的紙和筆。于是每個寫經(jīng)所的作品就呈現(xiàn)著獨具特色的外觀,很容易與其他的寫經(jīng)所區(qū)分開。經(jīng)過若干這樣的階段,最終形成了楷書。[24]

另外,佛經(jīng)翻譯的過程中,除了書寫之外,翻譯的語言是另一個文化傳遞的符號。早期佛經(jīng)翻譯的語言可以反映不同譯場及不同地域方言的文化特色,初期不同譯場的譯者會傳承并根據(jù)前人譯作再進一步翻譯,此現(xiàn)象在鳩摩羅什之翻譯語言定型化之前尤其明顯。例如由支謙到竺法護之翻譯語言,學者已由佛經(jīng)語言特點觀察到不同譯場間的語言文化影響,竺家寧指出:

中國早期的佛經(jīng)翻譯,就其地理區(qū)域而言,主要有三個中心,長安、洛陽、建業(yè)(南京),它們分別代表了中古早期漢語的西部方言、東部方言和南方方言。支謙所處的時代和地理區(qū)域,在譯經(jīng)語言上,必然帶有當時當?shù)氐臅r空特色。佛經(jīng)的翻譯語言,到了鳩羅摩什,無論在術語上,或選用詞匯上,逐漸趨于定型,也逐漸衍生了標準化的佛經(jīng)翻譯語言。[25]

從譯場使用的語言,學者進一步觀察支謙與竺法護之間的同經(jīng)異譯本翻譯語言之關系,船山徹指出:

例如,吳支謙譯《太子瑞應本起經(jīng)》(大正藏第185號)是六朝時代最廣泛閱讀的佛傳,其中有很多語句已被指出與《修行本起經(jīng)》(大正藏184號)以及西晉竺法護譯《普曜經(jīng)》(大正藏186號)一致。{1}

由學者所觀察譯場語言的傳承性,特別是支謙到竺法護在翻譯時不但在語言上或某些章節(jié)上參考前人譯著,在書寫時必然也受到前人流傳佛經(jīng)版本的書法風格與書寫格式影響。

四 結 語

敦煌寫本學或書志學的研究日益受學界重視,面對早期無紀年之敦煌寫本的龐大數(shù)量,研究還需要多學科的結合,需從語言、文字俗字、文獻特征、紙張、裝幀、書法等多方探討。近年前賢學者以科學方式分析敦煌文獻的紙張材料,并將敦煌文獻的文字建立漢字規(guī)范字庫,相信在學界敦煌字庫的規(guī)范數(shù)據(jù)庫建立后,可以為未來研究分析運用敦煌文獻提供更便捷與準確的信息[26-27]。

被尊為敦煌菩薩的竺法護終身譯寫佛經(jīng),他遺留給世間最珍貴的遺存就是他龐大的譯作。本文嘗試從譯場的角度探索早期佛經(jīng)書寫文化脈絡,根據(jù)僧佑《出三藏記集》與僧傳資料,考察竺法護譯場,其中筆受聶承遠影響深遠。以竺法首《諸佛要集經(jīng)》殘片為例,查考《正法華經(jīng)》殘片,聶承遠的書法風格,有可能領導了竺法護譯場的書寫主流,也影響譯場組織中其他參與人員的書寫。不但是初期佛教寫經(jīng)體的醞釀期,為后來北魏洛陽體楷書奠定了基礎,而且也鋪陳了書法史漢晉隸楷之間的軌跡。通過比對幾件早期寫本殘片文字,以及使用語言,說明竺法護譯場的書寫文化與支謙譯場之間也有某種程度的文化傳承關聯(lián)。另外,從聶承遠到竺法首與竺法乘的書寫、流通,反映出大乘佛教初期在中原與河西地區(qū)的傳播。佛教東傳的過程中,從竺法護時期已開始進行西傳[28]。

參考文獻:

[1]崔中慧.佛教初期寫經(jīng)坊設置蠡測[J].臺大佛學研究,2016(32):101.

[2]曹之.唐代官方佛經(jīng)抄本考略[J].四川圖書館學報,2004(4):72-74.

[3]陸慶夫,魏郭輝.唐代官方佛經(jīng)抄寫制度述論[J].敦煌研究,2009(3):49-55.

[4]王文顏.佛典漢譯之研究[M].高雄:佛光山文教基金會,2004.

[5]曹仕邦.中國佛教譯經(jīng)史論集[M].臺北:東初出版社,1990.

[6]童緯.漢魏兩晉南北朝出經(jīng)籍表[J].佛學研究,2004(總13):86-109.

[7]大庭修.漢簡研究[M].徐世虹,譯.桂林︰廣西師范大學出版社,2001:258-259.

[8]釋僧佑.出三藏記集:卷1:胡漢譯經(jīng)音義同異記[M]//大正藏:第55冊.臺北:CBETA,2018:4.

[9]法云.翻譯名義集:卷1[M]//大正藏:第54冊.臺北:CBETA,2018:1067.

[10]彥琮.釋氏要覽:卷2[M]//大正藏:第54冊.臺北:CBETA,2018:293.

[11]釋僧佑.出三藏記集:卷7[M]//大正藏:第55冊.臺北:CBETA,2018:51.

[12]陳國燦.吐魯番出土的《諸佛要集經(jīng)》殘卷與敦煌高僧竺法護的譯經(jīng)考略[J].敦煌學輯刊,1983(4):9-10.

[13]釋慧皎.高僧傳:竺曇摩羅剎[M]//大正藏:第50冊.臺北:CBETA,2018:327.

[14]釋僧佑.出三藏記集:卷8[M]//大正藏:第55冊.臺北:CBETA,2018:56.

[15]惠祥.弘贊法華傳:卷2[M]//大正藏:第51冊.臺北:CBETA,2018:14.

[16]釋僧佑.出三藏記集:卷9[M]//大正藏:第55冊.臺北:CBETA,2018:62.

[17]費長房.歷代三寶紀:卷6[M]//大正藏:第49冊.臺北:CBETA,2018:64.

[18]王振芬.從西晉元康六年《諸佛要集經(jīng)》寫本探寫經(jīng)體之源[J].書法叢刊,2006(6):18.

[19]孫傳波.旅順博物館藏吐魯番出土北朝時期佛經(jīng)殘片書體探源[EB/OL].[2019-04-15].http://9610.com/b/

r2.asp?id=72&tid=88146.

[20]Turfanforschung-DigitalesTurfan-Archiv[EB/OL].

[2019-04-10].http://turfan.bbaw.ch_u/dta_chu

0065.html.

[21]甘肅藏敦煌文獻編委會.甘肅藏敦煌文獻:第1冊[M].蘭州:甘肅人民出版社,1999:280.

[22]釋慧皎.高僧傳:竺法乘[M]//大正藏:第50冊.臺北:CBETA,2018:347.

[23]崔中慧.墨影胡韻:北涼時期宮廷佛教書法[J].九州島學林,2015(35):29-58.

[24]藤枝晃.漢字的文化史[M].李運博,譯.北京:新星出版社,2005:113-115.

[25]竺家寧.三國時代支謙詞匯的時空特色[J].中正大學中文學術年刊,2011(2):130.

[26]石冢晴通.從紙材看敦煌文獻的特征[J].唐煒,譯.敦煌研究,2014(3):118-122.

[27]石冢晴通,等.漢字字體規(guī)范データベース(HNG)の活用:漢字字體と文獻の性格[G]//じんもんこん2011論文集.2011:339-346.

[28]郭富純,王振芬.旅順博物館藏西域文書研究[M].沈陽:萬卷出版公司,2007:76-81.