戲劇與曲藝的優化嫁接

劉倩

6月畢業季,上海越劇院與上海戲劇學院聯合推出實驗戲·曲《綠袍情》,這部由90后主創主力完成的作品,以新一代越劇男女合演的演出陣容亮相中國大戲院。作為上戲“大學生創新計劃”的扶持項目,這是上海越劇第十代演員對公眾的一次教學成果展示,同時作為“演藝大世界2019國際戲劇邀請展”唯一一部原創實驗戲曲劇目,該劇更要對標邀請展的其他參演劇目,在同一個競藝平臺上接受藝術與市場的雙重考驗。

那么這樣一部實驗作品,在藝術上是否有可取之處呢?

相較于主創團隊的年輕化趨向,《綠袍情》的主題意蘊可謂是傳統的。該劇講述了明成化年間新科進士汪貴赴嘉善上任,途中遇防洪大堤決口,他以身擋水幸而被村民所救。事后,通過明察暗訪汪貴了解到縣丞和鄉紳的盤剝是造成堤壩潰亂、民不聊生的根源所在,于是他下定決心要為百姓鏟除毒瘤,與此同時縣丞為自保設計使其深陷牢獄之災,最終在巡撫的公正審理下,奸邪受刑汪貴也得以昭雪。可以說,該劇是一部典型的清官廉政題材作品,從元雜劇《陳州糶米》、《灰闌記》、《勘頭巾》,到明清傳奇《清忠譜》、《珍珠記》、《十五貫》,再到當代舞臺上的秦腔《赤桑鎮》、豫劇《七品芝麻官》、京劇《廉吏于成龍》,中國戲劇史中以鋤奸懲惡、平冤昭雪為主要情節的清官戲不僅屢見不鮮,并且在不同時代都有佳作涌現。想要在這類傳統題材中有所創新,確是難題。所幸《綠袍情》拋卻了要以情節取勝的念頭,轉而在演出形式上做新的實驗和嘗試,用越劇+宣卷雙料加碼的形式獨樹一幟,巧妙地在同一舞臺上將戲劇(戲曲)與曲藝進行優化嫁接,輔以田山歌和紹劇的加入,造就了一臺生活氣息濃厚的創新作品,展示出了古典美在當代青年的理解下所呈現出的獨特風貌。

同為中國傳統的表演藝術類型,戲曲和曲藝在名稱只有一字之差,一定程度上反映了兩者內在的密切聯系:都是以演員表演為中心的舞臺藝術,并且著重點在“曲”,即強調唱的重要性。然而盡管同根同源,并在發展過程中互相交叉、滲透,但兩者卻在表演手段運用、演員身份定位、以及審美規范上有著不同的選擇。戲曲,嚴格意義上應稱為戲劇,是對中國傳統演劇形式的特有稱謂,其與曲藝樣式的不同如《中國曲藝史》中所述:“戲曲藝術的本質特點是‘以歌舞演故事(王國維語),曲藝藝術的本質特征當是‘以口語說唱故事”。這表明同是圍繞“故事”展開,戲曲的表演手段在于“歌舞”——用歌唱化的語言和舞蹈化的動作“演”故事,而曲藝則重“說唱”——用口語化的敘述方式“說”故事。其中“演”和“說”分別概括了戲曲代言體,曲藝敘事體的特性。所謂代言體是指代人立言,從劇本角度看,是故事的敘事者(劇本作者)讓故事中的人物現身說法,以第一人稱的口吻言說、抒情;把劇本放在舞臺上,就是角色扮演,是演員“代”劇中人立言,作為事件的直接參與者表現和再現劇中人戲劇活動的形態。曲藝的敘事性可簡單理解為講述,劇本屬于敘事體文學,場上可把演唱/表演者等同于敘述者,他不是書(劇本)中的角色,而是處于第三者地位的敘述者, 是故事事件的目擊者,以第三人稱客觀地傳達書中人物的言行和心理活動。與之相對應,代言體的戲曲走上了唱、念、做、打的綜合表演軌道,在表現劇中人物情感、心理活動方面占據優勢;而敘事體促使曲藝形成了以說唱為主,兼顧誦、學、做的表現方式,長于理清書中人物關系、講述事情來龍去脈。

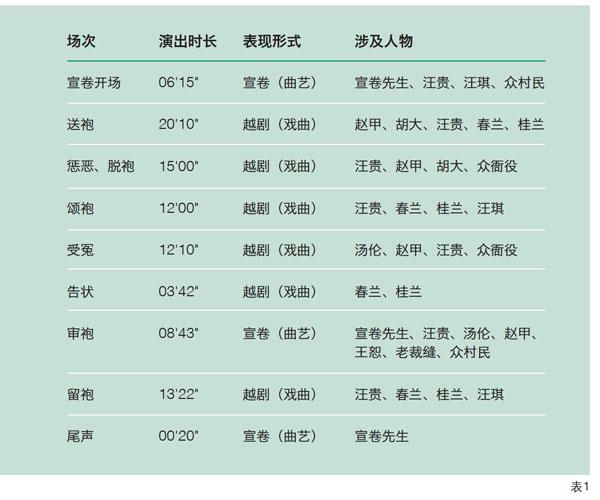

關于《綠袍情》中兩種藝術樣式出現的場次、涉及人物及時長情況,見表1:

該劇以宣卷先生說書開場,用曲藝說唱的形式在短時間交待了故事背景、人物關系等,其作用相當于南戲、傳奇中的副末開場——在正戲開始之前由“副末”色上場向觀眾介紹劇情大意、劇作主旨等,意在使觀眾對所演之戲有概括性了解。這樣的做法一方面省略了劇中人物自報家門的環節,讓觀眾在演員出場前即對角色陣營有所把控,另一方面通過宣卷先生的“說”,將汪貴跳入水中以身護堤、被水沖走等情節敘述出來,為之后重點場次中的大段唱腔讓位,在最大程度上壓縮了演出時間,也減少了過多轉場所帶來的舞美、道具等的變化。同時,宣卷相對新奇的表演手法,瞬間吸引在場觀眾的注意力,提升觀演體驗,不僅效率高、而且效果好。

從第二場“送袍”開始,隨著劇中人物的次第登場,正式切入劇情開始了越劇部分的表演。至“審袍”一出宣卷先生再次出場,但與開場純粹的第三人稱說唱不同,這場又加了 “演”的成分:宣卷先生分別用蘇北、紹興、寧波三地的方言和語調摹擬趙甲、王恕、老裁縫三個劇中人物,甚至在表現王恕憤怒時演唱紹劇,制造噱頭。盡管這樣的處理看似與戲曲無異,但應該認識到的是,這種即時的代劇中人發言的方式,并不是上述的戲曲代言體。戲曲代言體講究的是“一人一角”,在規定情境中一個演員只承擔一個角色的任務,并且要化身成這一角色,說角色之話、做角色之事,總而言之不能跳脫角色的束縛有越界的言行。曲藝則沒有這樣的限制,在以旁觀者的身份講述之外,它還可以根據劇情的需要進行“一人多角”的短暫代言,此外在代角色發聲的過程中還可以隨時跳入跳出,如宣卷先生在以第一人稱替王恕唱紹劇時,第一句“可惱,可惱也”是王恕這個角色本人,第二句“因王恕大人是浙江紹興人,故所以要唱紹興大板(紹劇)”已跳出角色之外,是宣卷先生對自己為什么要唱紹劇進行解釋,從第三句“一番話聽得我怒發沖冠”起又回到了角色當中。因為沒有嚴格的規定和限制,說書人可以根據情節的發展靈活安排,在唱唱念念說說,說說念念唱唱中完成任務,豐富了舞臺的表現樣式,增加了觀演的趣味性,也調劑了整部劇的冷熱氣氛。此外,選擇在表現巡按大人王恕公堂“審袍”時用宣卷演繹,也是刻意避免與“懲惡、脫袍”一場的公堂戲雷同,減少了相同的舞臺布景對觀眾帶來的視覺疲勞。

因此可以說,將戲曲和曲藝融合在一部作品,以嫁接的方式培育出品質更優的藝術果實,正是《綠袍情》的巧妙之處。如果單作為青年主創們階段學習的成果匯報,這部戲已顯露出其較好的藝術水準,值得肯定。但如果要對標國際戲劇邀請展,《綠袍情》就需要進一步的打磨和提高。

首先,作為一部由兩種藝術樣式構成的舞臺作品,《綠袍情》應努力完成1+1=1的命題。越劇(戲曲)和宣卷(曲藝)作為該劇的構成元素,需有機的融合成一個和諧的整體,而不是相互獨立的個體,即兩者融合度的問題。就目前版本而言,剔除最后簡短的尾聲全劇共分八場,其中第一場、第七場是宣卷,共計15分鐘;其余場次均為越劇,演出時長1小時15分鐘,兩者所占比例為1:5;宣卷開場后,在60分鐘的時間內全部由越劇承擔,直至第七場“審袍”舞臺重新交還給宣卷。這樣的場次安排突出了越劇的主體地位,原無可厚非,但問題在于如何處理處于次要地位的宣卷,是獨立展示技藝?還是與輔助越劇更好地演繹故事?

獨立展示技巧的缺陷顯而易見,雖然同臺但越劇是越劇,宣卷是宣卷,盡管兩者都是江南藝術品類且同操浙江方言,但就舞臺呈現來說仍舊是組裝貨的品相。并且因為兩場宣卷間隔時間太久,觀眾很容易在觀演越劇的過程沉浸其中,忘記宣卷的存在,以至于宣卷再次登場時略顯突兀。因此,為越劇做助攻或許是更討巧的做法。

在前不久的上海靜安現代戲劇谷中,由拉脫維亞國家劇院演出的《安提戈涅》讓人眼前一亮,其中敘述者的角色類似《綠袍情》中的宣卷先生,“說”多“演”少,與劇中角色相對隔離,以夾敘夾議方式參與其中。該演出由立于臺側的敘述者最先發聲,她面向觀眾以局外人的身份敘述故事梗概,并告知觀眾自己將在后續劇情中飾演奶媽一角。隨后她介紹了出現在主演區的演員正是主角安提戈涅,再對安提戈涅的精神狀態進行評價,然后才算正式進入劇情。在正式演出中,敘述者多次穿插以敘述的方式補充主演區的劇情,并在飾演奶媽時仍立于臺側只念臺詞,而不參與演出。這樣的演出形式顯而易見是借鑒了古希臘戲劇中歌隊的設定,當敘述者入乎情節之中,就是劇情的參與者,進行主觀的演繹;當其出乎情節之外時,又作為劇情的解說者,進行客觀的評價和議論。但相較歌隊,《安提戈涅》的敘述者又明顯吸收了布萊希特敘事體戲劇的營養,用敘述式的線索把整個戲連在一起,取得了很好的舞臺效果。那么,《綠袍情》中的宣卷先生是否也可以做這樣的處理?就上述表格中每場所涉及的人物來說,相較于越劇,宣卷明顯在表現群場方面有著優勢:同樣甚至更少的時間內,宣卷可容納更多的人物展示個性,可敘述更復雜的劇情,因此適當提高宣卷的出現頻率,使之根據劇情需要多次穿插在越劇場次之間,充當劇情的連綴者,這樣不僅可以拿掉一些不是特別必要的橋段,如全場只表現春蘭、桂蘭為汪貴鳴不平的“告狀”一場,同時梳理劇情,填補劇本中沒有講清楚的部分。

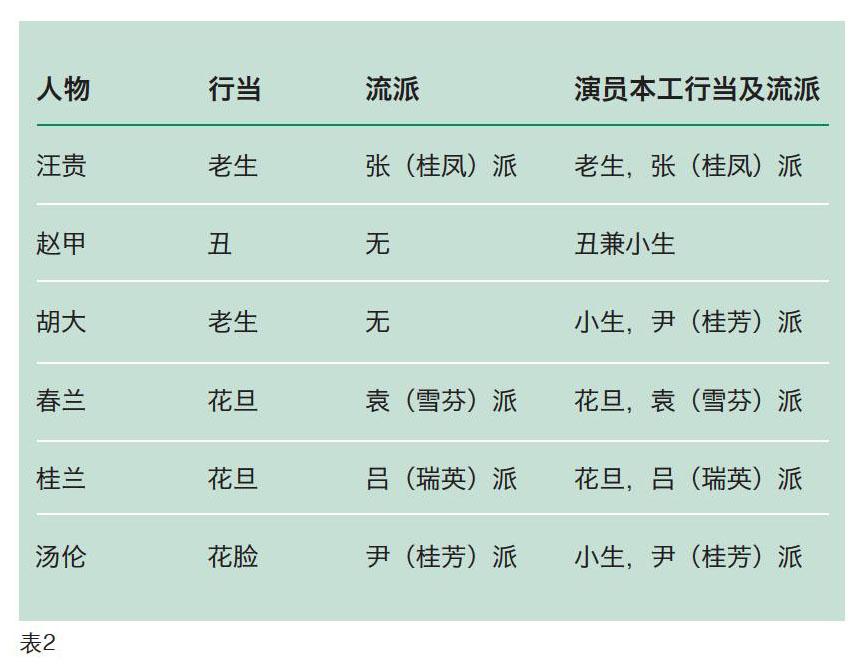

其次,作為一部以越劇為主體的戲曲作品,主創在角色定位、演員行當和流派選擇上,或可再多加斟酌。關于該劇中的人物及流派行當,如表2:

其中,胡大、湯倫由同一演員飾演,該演員本工小生,兩個角色均為反串行當。由表2可以直觀的看出,對于流派紛呈的越劇來說《綠袍情》稍顯單調,并且缺乏對應性,如用軟糯、纏綿的尹派小生唱腔來演繹花臉實在是不恰當。作為一個老生戲,該劇想要出彩確實比較難,越劇長于小生小旦的愛情戲,這不是說越劇就不能演以其他行當為主角的非愛情戲,只是如果涉及男女角色的感情戲,從觀眾的審美取向和視覺效果來看,外形俊美的生旦才更合拍。而《綠袍情》的主角汪貴以老生應工,唱腔蒼勁雄厚,造型上掛髯口以示穩重,在越劇觀眾的觀念中這樣的形象一般為花旦一行的父兄輩,但該劇卻安排妙齡少女春蘭對汪貴暗生情愫,這樣的組合讓觀眾難以產生聯想,沒有達到應有的效果。建議進行最優配置,處理好是演員為角色服務,還是角色為演員服務的問題,鼓勵青年演員用本行當發揮最大優勢,如以尹派小生應工汪貴,不僅突出少年書生的正直、儒雅,與春蘭的感情線也更合理;分別用吳小樓、張桂鳳的老生唱腔演繹胡大的奸詐與偽善,湯倫的迂腐與自負,也能更加突出兩個配角人物鮮明的個性。

此外,春蘭、桂蘭兩姐妹雖然是以袁、呂兩個花旦流派來應工,但兩個人物性格、行為動作設定相似度太高,要設法在劇本或表演上區分,以賦予每個角色獨特之處。

再次,該劇的舞臺美術存在著風格不統一、指向不明的現象,時而抽象如“告狀”一場,一條波浪線代表了泛舟的湖面、時而具體如“送袍”的水晶簾、“留袍”的接官亭和眾多懸掛的雨傘等具體意象。與傳統戲曲的一桌二椅不同,現代戲曲中引入舞臺美術設計用以再現/表現環境及支持表演,那么既然故事發生在嘉善這個水網交融的魚米之鄉,且在文本中又多次提到洪水來犯,修壩筑堤,那為何舞臺處理上卻缺乏相關意象,如果是想以留白的方式給予觀眾遐想的空間,那最后一場的雨傘可否刪除?或用傘作為貫穿全場的舞美意象,表現嘉善地方多雨的特質,同時增加演員的表現手段。

劇名《綠袍情》,而劇中綠袍卻出現了意向不明確的弊病。古代服飾禮儀中官員品級的服裝色彩有明確規定,如隋,六品以下官員分別用紅、綠兩色,至唐,在沿襲隋制的基礎上略有創新,規定親王及三品以上“色用紫”,四品、五品“色用朱”,六品、七品“服用綠”。“綠袍”原意汪貴品級不高,乃是嘉善的地方官,在舞臺上“綠袍”上升成到精神層面,是地方官汪貴與民同袍、剛直不阿的象征,但忽略整部作品的視覺呈現,在這種抽象概念之外,汪貴又總是以綠袍示人,整部戲中出現了三件綠袍,難免混淆了視聽,造成文本概念不清晰,意向不明朗。

最后在整體節奏上,該劇還需做一些調整。要善于運用靜場,慢節奏、停頓的方式,以更好的傳達人物內心幽密、曲折的波動,切忌撐太滿及連軸轉,要留給演員足夠的表演空間,也要給觀眾喘息的機會。

盡管《綠袍情》還不甚成熟,但值得鼓勵的是這是一群90后戲曲青年勇于探索、敢于實踐的嘗試,同時這也是越劇最年輕一代對于“男女合演”的傳承與創新。通過這部作品展現了當代青年對戲曲的思考及他們昂揚的精神風貌,更昭示了戲曲的未來與希望,相信在今后的道路上,我們還將收獲更多青春凝聚的碩果。