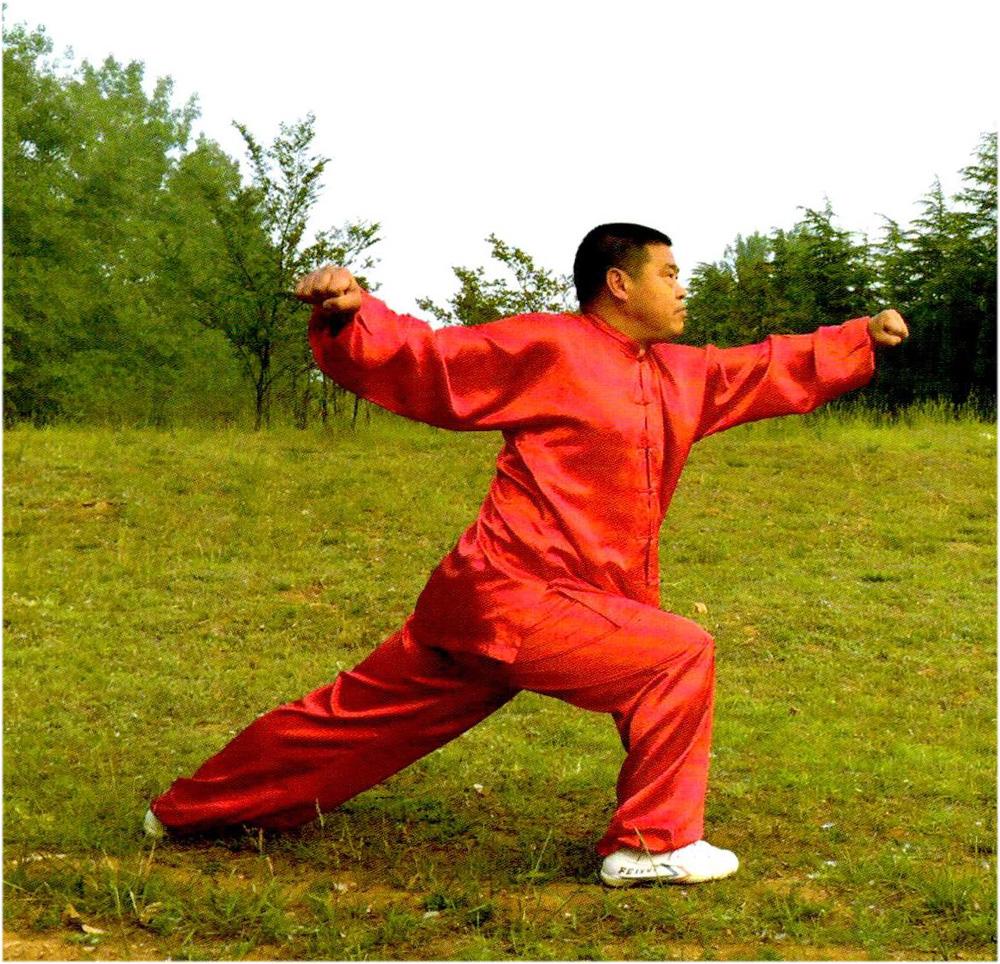

少林拳法要點釋義(一)

梁繼紅

少林功夫歷史悠久。歷經1500多年,經歷代高僧參悟研練,以及歷代習武者長期的積累總結,形成了獨有的風格特點。少林功夫不但實用拳術套路繁多,而且理論基礎也非常深厚,今就少林拳術理論中提到的三節、四梢、五行、調養三性之間的相互關系及在實戰中的作用,作一簡單概括闡述,以就教于少林同門。

一、三節明亮法

人的全身分為三節:手肘為梢節,腰腹為中節,腿足為根節。再進一步說,三節中又各分為三節,如手為梢節之梢節,肘為梢節之中節,肩為梢節之根節;胸為中節之梢節,心為中節之中節,丹田為中節之根節;足為根節之梢節,膝為根節之中節,胯為根節之根節。

三節之要訣是:“梢節起,中節隨,根節追之。”即“起、隨、追”三字。舉例說明:沖拳時要拳出肘隨肩追,才能勁力順達,力達拳面。向前上步時也是一樣,腳、膝、胯要配合,腳起、膝隨、胯追,如此才能腳步穩健,進退自如。少林拳譜云:“三節不明,易中人七十二把擒拿;中節不明,遍身是空;根節不明,恐中人盤跌,故三節貴明也。”梢節、中節和根節哪一節不靈動在實戰中都要吃虧。

明梢節是指兩手互換,身心相隨,互為救護的意思。明中節是手不離心,肘不離肋,高挑低壓,左攔右裹的意思,如:“手起撩陰,肘發護心”,身應隨手而動,要知遠近老嫩,手到身到,步變身轉,不給對方進攻的空隙。明根節是指進步低,退步高(這在少林小洪拳里體現得最為直觀)。進步低,可避免被對方勾、掛、挑,避搬腿之患;退步高,則避免對方勾絆,利于進退。“起隨追”三字十分精確恰當,三節貫成一氣,進退得法,如根節,退步時,膝隨胯追,身體重心后移,十分協調。否則,步進身不進,步退身不退,手法再熟也運用無力。因此,對三節必須明確運用,就是手腳的精密配合。

在擊打時,心勇而進拳近身進步,全身之力集于拳面,動作就會迅速。羅漢拳的動作都是全身三節(手、身、腳)配合行動,進退擊打之時皆帶身法手腳步,內外融為一體,此為練習之要訣。少林寺拳譜中說:“上法須知先上身,腳手齊到斯為真;拳中有道誰能解,明了其意妙如神。”三節也就是梢節是手法,中節是身法,根節是步法。演練少林拳或進攻對方,要手、身、腳齊到,三節貫一。少林拳譜云:“拳到不如身到,身到不如心到,先到以心,后到以身。”三節的關系還要細細琢磨,真正弄明白才能使你的拳術演練達到一定的水平,在實戰中立于不敗之地。

二、四梢齊論法

四梢是指血梢、骨梢、肉梢、筋梢(發為血梢,牙為骨梢,舌為肉梢,甲為筋梢)。四梢齊,指齊而發力,達到發欲沖冠、牙欲斷金、舌欲摧齒、甲欲透骨的境界。

少林寺拳譜中說:“明了四梢加一力,四梢齊則內勁出矣。”要點在于以意識引導氣血到達四梢,從而凝神聚氣,使身體各系統爆發出更大的能量。心里想著向四梢用勁,使身體各部位有所應答,再經過神經系統的反饋傳到大腦,以對動作進行調節,故能齊力。因此“發欲沖冠”之時,頭必須有意識上頂,這樣在拳術演練中能避免低頭探腰,氣貫毛發,在氣勢上也可壓倒敵勢。“牙欲斷金”指面部肌肉緊張,收縮、緊合牙齒,以集元神。“甲欲透骨”指意識上把力量貫注于指甲,使氣血充至指端,以利于勁力的發揮。從攻防含義上講,勁發四稍也是科學的,如“牙欲斷金”時緊扣牙齒,而“舌欲摧齒”時舌在齒內,對抗時即使下巴受到攻擊,也不會磕牙咬及自己的舌頭。此所謂“咬住牙瞪住眼,舌頭頂住天花板”,使演練達到較高水平。設想四梢用力時,由于意識引導相關部位緊張,該處毛細血管代謝過程會加快——其協同肌和對抗肌也必然配合工作,增強代謝,心肺等系統加強功能,產生強大的能量。所以四梢齊,感覺就格外有力;如果四梢松,則全身會松弛無力。

少林寺有關四梢齊之論述如下:“四梢齊則內勁出矣。齊之法,必使發欲沖冠,甲欲透骨,牙欲斷金,舌欲摧齒。心一戰而四者皆至,蓋氣從丹田而生,如虎之狠,如龍之驚;氣發而為聲,聲隨手落,手隨聲發。故一技動而百技動,則四梢齊,勁力無有不出也。”四梢的發力方法,增強了練勁時的效果,是少林寺歷代高僧研練領悟的結晶并闡明了四梢齊所引起的血液、生理、心理等各方面的變化及關系,這確實難能可貴。

(未完待續)

(編輯/周謬超)