戴氏心意拳之養生功

解竣文

一、戴氏心意拳及其養生功歷史流變

戴氏心意拳創始于岳飛(1103年-1142年),定型于清朝戴隆邦(1713年-1802年),在古拳譜中又稱為“心意六合拳”。此拳經過李洛能改名為“形意拳”,形意拳經過王薌齋改名“意拳”(又名大成拳)。

戴芝(1527年-1625年)師承牛皋后裔牛慶學習岳家拳,傳承到戴廷栻(1618年-1691年)時,戴廷栻與傅山先生(1607-1684)因反清復明而結交。傅山先生將道家養生功傳給戴廷栻,于是形成了現在的戴氏心意拳養生功。所以嚴格意義上講戴氏心意拳養生功系傅山先生所傳道家功法。

二、戴氏心意拳功法特點

戴氏心意拳之丹田功取自胎兒在娘胎里的姿勢。此功法以修煉丹田為核心,練習過程中對內臟產生按摩作用,從而養肺、疏肝、補腎、強心、健脾。修煉時要求周身放松,丹田帶動軀體運動,采集大自然精華之氣,排出體內病濁之氣,從而養就丹田浩然正氣。通過持久練習可以達到“久練自成金剛體,百病皆除如童子”之返璞歸真的效果。

三、戴氏心意拳養生效果實例

無數體弱多病者習練戴氏心意拳后產生神奇的康復功效,也有一大部分人因為結識戴氏心意拳養生功而開始習練戴氏心意拳。現舉兩例:

本人一師弟劉某,在北京市公安系統工作,于2015年結識。由于長期伏案工作,加之熬夜加班,導致患有嚴重頸椎疾病。其頸椎疾病每年春秋發作,嚴重時無法工作,只得住院醫治。醫生建議他沒事時放風箏,有助于頸椎康復。后來其在網上搜到戴氏心意拳的練功照片,發現習練戴氏心意拳比放風箏效果更好,于是尋找并拜師習練戴氏心意拳。由于急切希望身體好轉,劉某不僅早晚習練,工作之余在辦公室亦時不時鍛煉,自此再沒有患過頸椎病。

本人于2017年受邀參加香港回歸祖國二十周年慶典,由于舟車勞頓無暇練功,加之水土不服,回到北京后渾身發困、發冷,晚上愈加嚴重。由于很少生病,以為是勞累所致,并不在意。本人有晚上練功的習慣,到點必練。結果練完養生功,又打了幾個回合五行拳,身上不適的癥狀消失無影無蹤了,我從開始患病到最后痊愈都不知道是感冒。另一次是2018年春季,一次早上練完功,身上出汗,路上就把衣服脫了,結果上午身體發困和發冷,中午更甚,只想睡覺。自己以為是練功過度勞累所致,不以為然。母親提醒可能是感冒了,這時候才意識到可能是患病了。晚上雷打不動照常練功,養生功加四把,練完竟然和上次一樣,感冒的癥狀又消失得無影無蹤了。

鑒于戴氏心意拳養生功的健身功效,特將戴氏心意拳養生功公之于眾,以求更多的人受益。

四、戴氐心意拳養生功適宜人群

戴氏心意拳養生功動作簡單,易學易練,男女老少皆宜。對于因陰陽失調所引起的內分泌紊亂、三高癥(血壓高、血脂高、血糖高)、心腦血管病癥、神經衰弱、胃腸官能癥、肥胖癥、氣虛無力、。腎臟陰陽俱虛、頸椎病、腰間盤突出、腰肌勞損、男性性功能障礙、腰膝無力疼痛、女子月經不調及痛經、早衰、陰冷等慢性疾病,均有使其自然康復的療效。

五、戴氏心意拳養生功功法簡介

第一式:吐納(吐故納新)。拳譜:“小腹呼吸練先天,吐故納新精神爽:功夫在內練心法,身體在外精氣神。”通過此功法將人體濁氣排除,達到吐故納新、固本培元的功效,讓人養精聚氣,精神煥發。

第二式:蹲丹田。拳譜:“自然呼吸周天功,洗髓易經得心法;重輕靈蹲三步功:若打快勁發呵。”此功法模仿胎兒在娘胎里的姿勢,常練此功法,可以起到返璞歸真的效果。

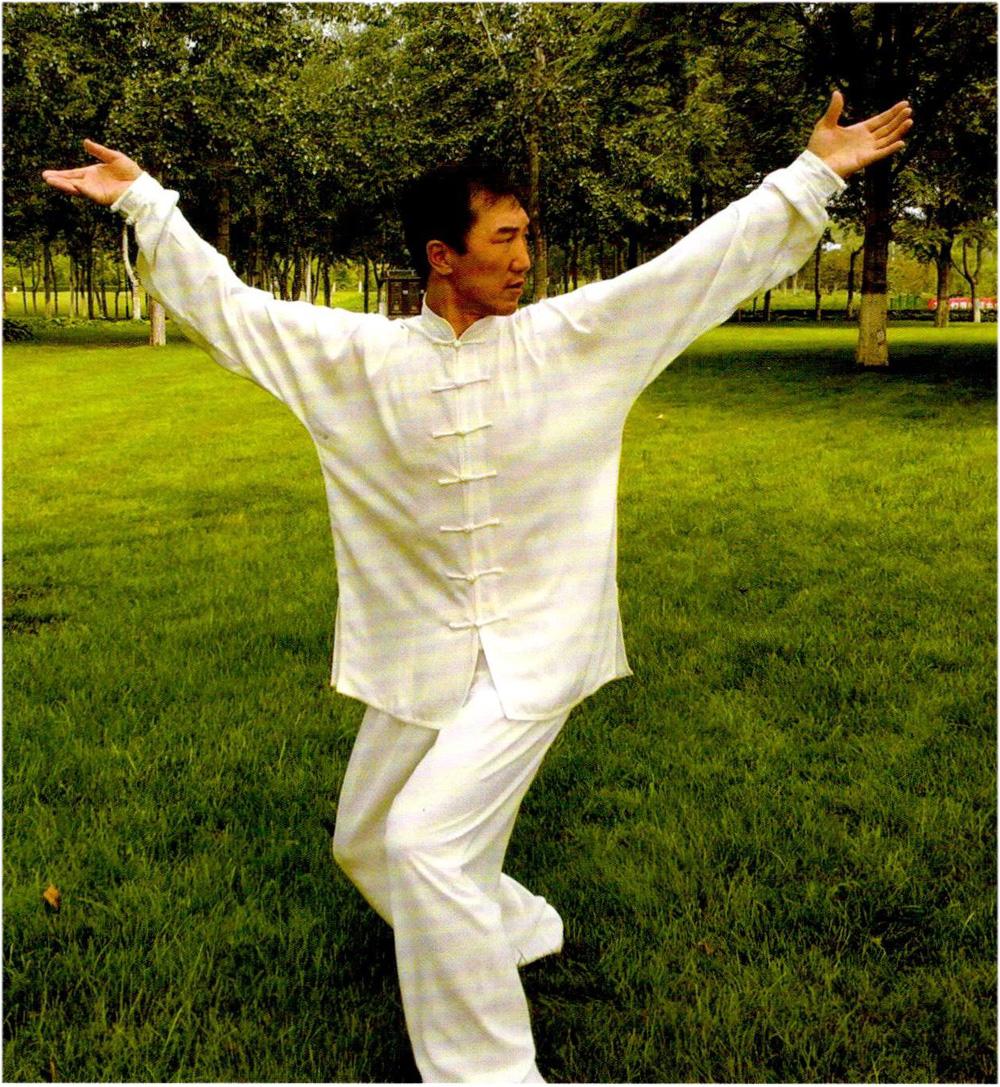

第三式:大鵬展翅。拳譜:“形如大鵬張雙翅,起落自如心意隨;丹田力源軀干隨,肩頸腰椎保健康。”此功法要求身落手起、身起手落,頭360度旋轉,手180度旋轉,腰90度旋轉,長久演練可以預防、治療頸肩腰椎疾病。

第四式:兩肘護腎不離肋。拳譜:“丹帶肘手隨身轉,心定神寧氣自隨;丹田之勁達兩腎,護腎強腎補先天。”此功法演練時,手抱丹田,兩肘相夾,肘手相夾,左右手后旋180度,滾動兩腎,眼往后瞧。長期演練可以起到補腎固元的功效。

第五式:扭轉乾坤。拳譜:“丹帶脖頸隨身轉,頸椎歸位復康健。”此功法動力源于丹田,頸椎360度旋轉,左右各九次。有病治病,無病防病,主治頸椎病。

第六式:打通三關達四梢。拳譜:“摸筋磨經前后身,經絡舒暢精氣足。”此功法模仿摸筋磨鏡的功法,起到舒筋活血,加速全身血液循環,效果立竿見影。

第七式:翻丹田(猿猴獻桃)。拳譜:“規矩如若蹲丹田,區別之處有陰陽;身落手起陰陽勢,一勢功法一層功。”形似蹲丹田,身落手起,身起手落,此功是蹲丹田的進一步深化,長期演練,可以讓人重心下移,避免頭重腳輕,預防、治療高血壓等疾病。

第八式:引丹田。拳譜:“規矩如若蹲翻丹,區別之處加陰陽:蹲翻引丹三層功,一層功法一層理。”此功法身形和蹲丹田、翻丹田一樣,區別之處在于雙手勢若抱球狀,上下前后呈圓形,一推一回,陰陽互換。常其演練,可以達到自我調整氣血循環的功能。

第九式:童子拜觀音(玉女拜佛)。拳譜:“大舒大展氣達梢,順氣降壓氣息平;久練自成金剛體,百病皆除如童子。”此功法大舒大展,可以通氣達四梢,順氣降壓。

(編輯/周謬超)