錦繡東方

伊兜

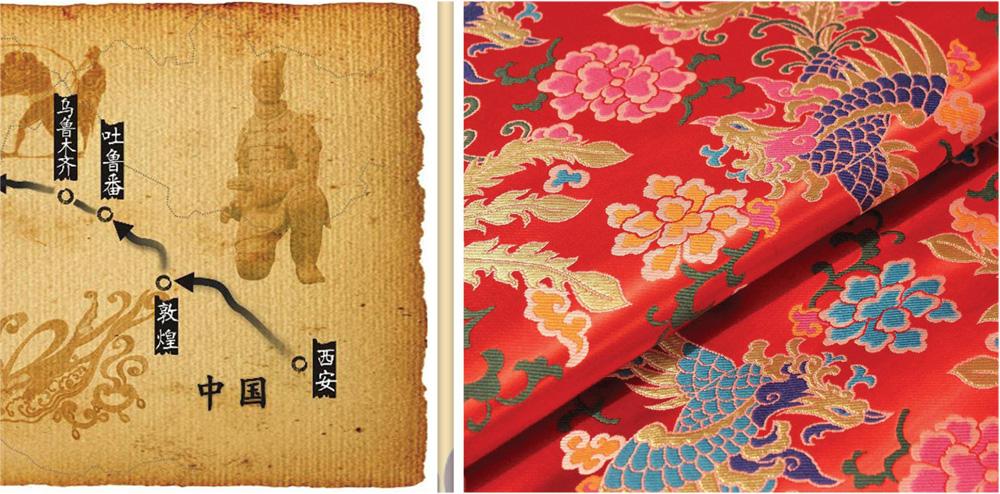

提起“絲綢之路”,很多人并不陌生。西漢年間,漢武帝派張騫出使西域,開辟了這條以都城長安(今西安)為起點、意大利羅馬為終點的陸上通道。想象下,張騫一行人頂著酷熱的烈日,趕著長長的駱駝隊,沿著漫漫沙海戈壁,艱難跋涉……雖然過程充滿曲折艱辛,但結果是好的。最具代表性的貨物——絲綢,在這條東西方文明的交匯之路上熠熠生輝。

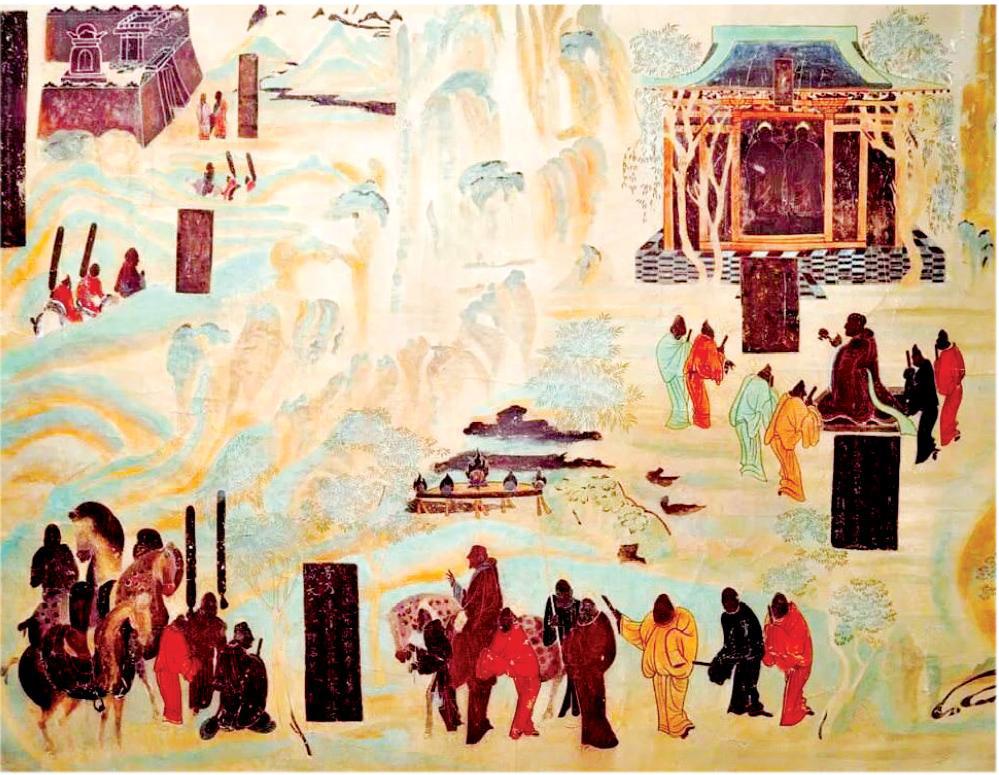

很多史料記載,古希臘人稱呼當時的中國為“賽里斯國”,希臘語就是“產絲之國”的意思。絲綢與中國的形象緊緊地聯系在一起,是符號,亦是象征。西方人對古老的東方文明感到好奇,更對這華美之物充滿想象。

我們一起來學幾個跟絲綢有關的成語——

錦上添花:在織錦的底子上再添加花紋,比喻使美好的事物更加美好。

衣錦還鄉:古時指做官以后,穿了錦繡的衣服,回到故鄉向親友夸耀。

作繭自縛:蠶吐絲作繭,把自己包在里面,比喻做了某事,結果反而使自己受困。

絲絲入扣:織綢、布等時,經線都要從扣齒間穿過,形容每一步都做得十分精細準確。

珍貴之物,從何而來?

遠隔重洋、路途遙遠、信息不暢,這些因素加重了西方人對絲綢的幻想和揣測。聽聽他們的說法,你會覺得——嘿,有點兒好笑,還有點兒荒謬……

希臘的一位地理學家覺得,這種用于織綢緞的絲,并非來自植物,而是動物。賽里斯國有一種蟲子,大小是甲蟲的二倍。像蜘蛛一樣也是八只腳。它們的壽命只有五年,吃青蘆過量死亡后。體內就是絲。

公元一世紀,羅馬的一位博物學家認為:這絲呀,生于樹上,取下來將其弄濕,再好好梳理即可。

等到公元四世紀,希臘人又有了新想法:賽里斯國的森林里有一種樹,人們向樹上噴水,沖刷下樹葉上的白色絨毛,再專門梳理、紡織。就有了絲綢。

那絲綢到底是如何做出來的?下面這些圖解,會給你答案。

大功臣蠶寶寶必不可少。精心投喂它們,大概一同的時間。

一同后,蠶寶寶爬上稻草扎成的小山,吐絲作繭。

用熱水煮繭,兩個目的:一是為了化掉繭絲間的膠;二是確保蠶寶寶死去,不會破繭而出,毀壞絲線。

一個繭子就是一根絲,抽絲完整的話,能夠得到長達1.5公里的絲線呢。

接下來進入織造過程,大體上分為生織和熟織兩類。什么是生織呢?就是絲線不經煉染先制成織物。反之,熟織就是絲線在織造之前先染色。

最后就是染整了,現代也叫印染。運用這項技術,將據看的圖案和花色呈現在白坯上,織物才更具藝術性。