高墩大跨連續剛構橋地震響應參數分析

張清旭 寧曉駿 張敏

摘 ?要: 為了研究高墩大跨連續剛構橋的地震響應,該文以馬過河特大橋為依托,以邊中跨比為變量,以E1彈性時程作用下墩頂縱橫向位移值、墩底縱橫向剪力值以及彎矩值和E2彈塑性時程作用下墩底及墩頂縱橫向最大塑性轉角為目標,采用有限元分析軟件Midas/Civil,運用動力時程分析方法,對結構進行多方位分析。結果表明:彈性階段中,邊中跨比的增加使墩頂縱橋向最大位移增大,其他目標函數值降低;彈塑性階段中,邊中跨比的增加使墩底縱橋向塑性轉角呈上升趨勢,墩頂縱橋向塑性轉角呈減小趨勢。研究結果為后續高墩大跨連續剛構橋抗震性能的研究提供一定的參考。

關鍵詞: 連續剛構橋;地震響應;動力時程分析

中圖分類號: U442.55 ? ?文獻標識碼: A ? ?DOI:10.3969/j.issn.1003-6970.2019.05.049

本文著錄格式:張清旭,寧曉駿,張敏,等. 高墩大跨連續剛構橋地震響應參數分析[J]. 軟件,2019,40(5):253256

【Abstract】: In order to study the seismic response of high-rise long-span continuous rigid frame bridge, this paper relies on the Ma River Bridge, with the mid-span ratio as the variable, and the longitudinal and lateral displacement values of the pier top and the bottom and bottom of the pier under the E1 elastic time history. The target is the target of the shear force value and the bending moment value and the E2 elastoplastic time history. The finite element analysis software Midas/Civil uses the dynamic time history analysis method to make the structure multi-directional. analysis. The results show that in the elastic stage, the increase of the mid-span ratio increases the maximum displacement of the longitudinal bridge at the top of the pier, and the other objective function values decrease. In the elastoplastic phase, the increase of the mid-span ratio makes the plastic bridge at the bottom of the pier The upward trend, the longitudinal bridge at the top of the pier shows a decreasing trend toward the plastic corner. The research results provide a reference for the study of seismic performance of high-rise long-span continuous rigid frame bridges.

【Key words】: Continuous rigid frame bridge; Seismic response; Dynamic time history analysis

0 ?引言

隨著我國經濟的飛速發展,交通設施愈發完善。連續剛構橋有著外形美觀、行車舒適和施工方法成熟等特點,得到了工程界的廣泛認可[1]。西南地區高差較大,地勢復雜,在這一地區修建橋梁往往涉及到大跨、高墩橋梁。近些年來地震災害時常發生,國內外不少學者開始關注橋梁在地震作用下的性能與響應,其中高墩大跨連續剛構橋的抗震性能更是目前工程師們研究的重點。有學者[2]借助大型有限元軟件對橋梁抗震性能指標進行準確驗算。有學者[3]利用正交試驗選出在E1彈性地震響應和E2彈塑性地震響應下的下部參數最優解。但是,上部參數的改變往往會影響連續剛構橋的抗震性能。邊中跨比是重要的上部設計參數,它的選用會直接影響到梁體的內力分布[4]。基于此,本文僅以上部結構邊中跨比為參數,建立不同的目標函數,通過彈性和彈塑性動力時程分析,全面對比分析邊中跨比對地震響應的影響。

1 ?工程概況

馬過河特大橋位于昆明市郊富民縣,是一座跨徑為103+190+103 m的預應力混凝土連續剛構橋,主梁采用現澆箱梁,主墩采用雙薄壁空心墩。橋址處地震峰值加速度0.2 g,抗震設防烈度Ⅷ度。該橋立面布置圖見圖1。

2 ?有限元模型

2.1 ?選擇參數

合理確定邊中跨比的范圍,可以對邊中跨比這一變量進行有效研究[5-6]。對于高墩大跨連續剛構橋來說,邊中跨比集中分布在0.5-0.6范圍內,本文選取0.5、0.533、0.566和0.6四個不同的邊中跨比模型進行分析,分別以1#、2#、3#、4#設定四組模型編號。

2.2 ?構建模型

本文采用有限元軟件Midas/Civil建立整體模型,全橋共劃分節點數721個,梁單元數612個。主要計算荷載有結構自重、鋼束預應力、掛籃自重、混凝土濕重等。溫度變化為整體升溫20℃,降溫20℃[7]。

3 ?時程分析

本文通過Midas/Building選取符合該橋址場地條件和抗震設防等級的地震波,使橋梁分別進行E1和E2下的地震響應。本文選取了三條地震波,分別是TH5TG030波,TH6TG030波和Taft_21波。最大值是在Taft_21波下形成的,后面所有結果均是受到該地震波作用,Taft_21地震波時程圖如圖3所示。

4 ?結果分析

4.1 ?動力特性分析

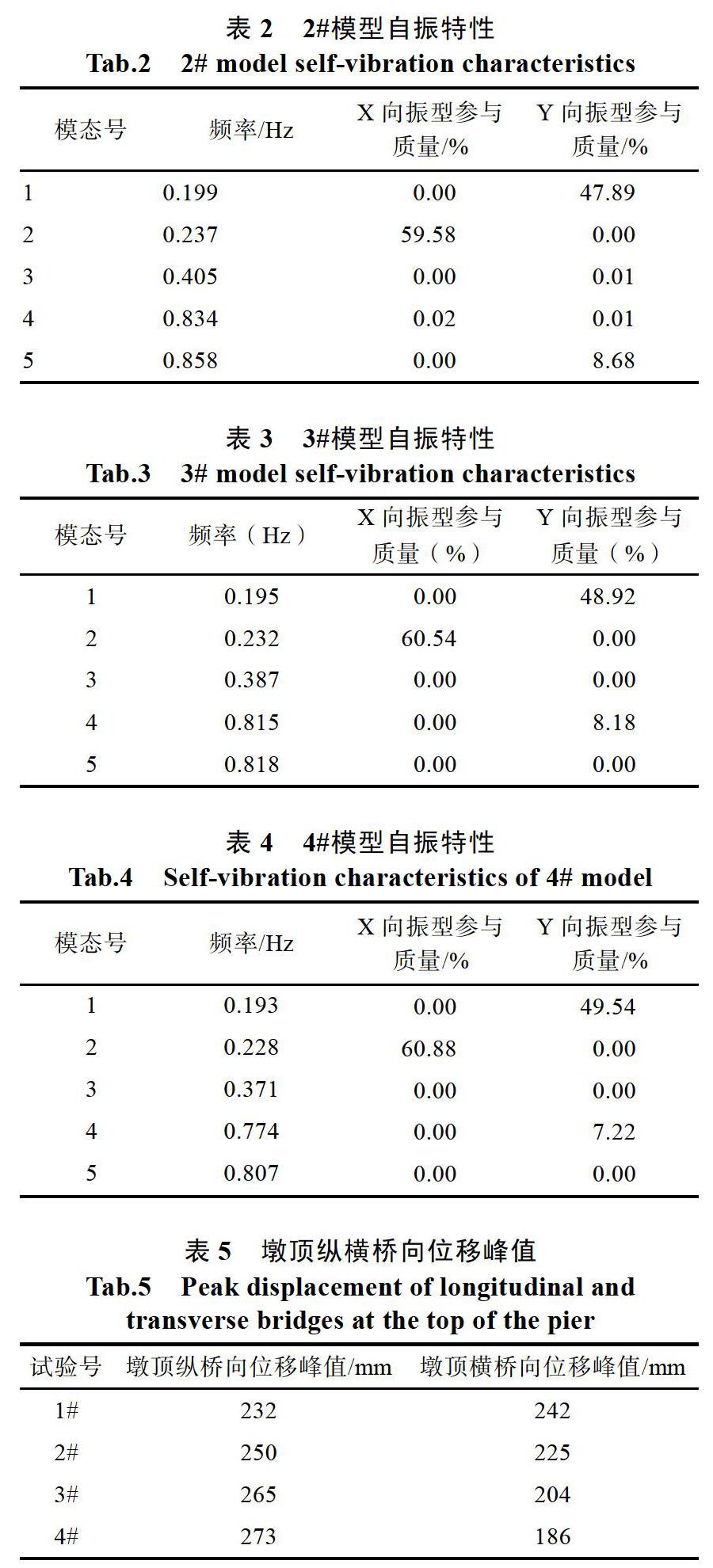

分別對邊中跨比為0.5、0.533、0.566、0.6四個不同邊中跨比的模型進行動力特性分析[8-10]。自振特性前五階結果見表1-4。

從表1-4中可以得出,邊中跨比不斷改變,結構自振頻率變化不大,但呈減小趨勢,說明橋梁整體結構變柔,剛度逐漸減小。

4.2 ?動力彈性時程分析

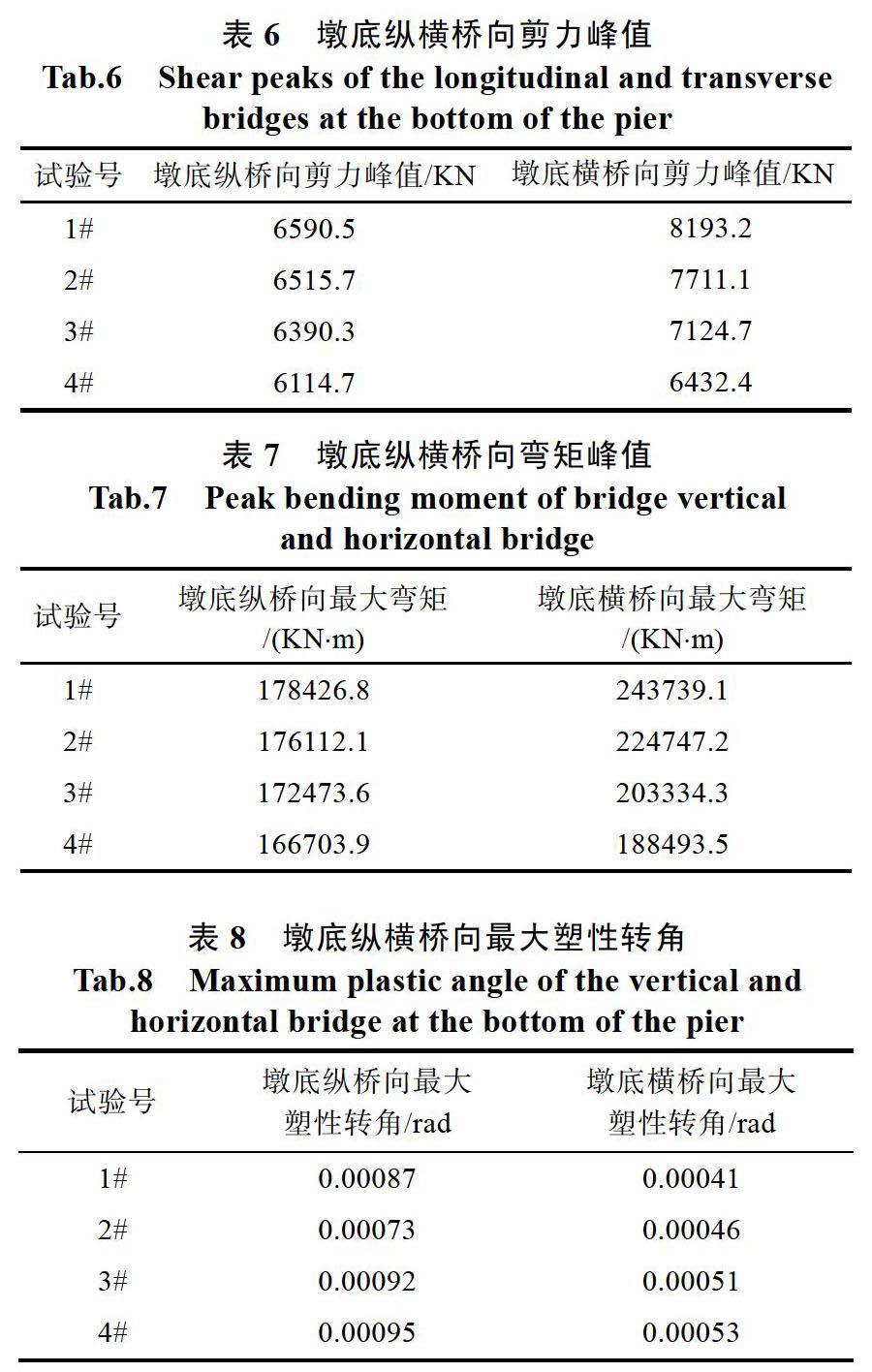

不改變下部參數,只改變上部主梁的邊中跨比,通過墩頂縱橫橋向位移峰值、墩底縱橫橋向剪力峰值和墩底縱橫橋向彎矩峰值這六個時程分析結果做對比,多方位分析結構彈性階段地震響應情況[11-13]。計算結果如表5-7所示。

由表5可知,隨著邊中跨比的增加,橋墩墩頂的縱橋向位移峰值隨之增加,橫橋向位移峰值隨之減小,4#試驗墩頂縱橋向最大位移比1#試驗大17.8%,橫橋向位移比1#試驗小23.1%,橫橋向位移變化幅度更大。

由表6可知,墩底縱橫橋向剪力均隨邊中跨比的增加而減小,其中縱橋向剪力變化幅度較小。墩底橫橋向最大剪力4#試驗較1#試驗小21.4%,縱橋向最大剪力4#試驗較1#試驗僅小7.2%。

由表7可知,墩底縱橫橋向最大彎矩均隨邊中跨比的增大而減小,縱向彎矩變化幅度比橫向小。其中,墩底橫橋向最大彎矩4#試驗較1#試驗小22.6%,順橋向墩底最大彎矩4#試驗較1#試驗僅小6.5%。

4.3 ?動力彈塑性時程分析

在不同邊中跨比條件下,通過墩底縱橫橋向最大塑性轉角和墩頂縱橫橋向最大塑性轉角四個時程分析結果做對比,多方位分析結構彈塑性階段地震響應情況[14-15]。計算結果如表8-9所示。

由表8可以得出,在彈塑性時程作用下,墩底縱橋向最大塑性轉角2#試驗最小,4#試驗最大。墩底橫橋向最大塑性轉角與邊中跨比成正比。另外,墩底縱橋向最大塑性轉角2#試驗較4#試驗偏小23.7%,墩底橫橋向最大塑性轉角1#試驗較4#試驗偏小14.0%。

由表9可以得出,彈塑性時程作用下,墩頂并沒有進入塑性狀態,最大塑性轉角1#試驗較最小塑性轉角4#試驗偏大58.6%。

5 ?結論

本文依托實際工程馬過河大橋,以邊中跨比為參數,借助有限元軟件Midas/Civil進行彈性時程和彈塑性時程分析,對結構展開多方位研究。軟件計算結果能真實反映實際工程情況,為今后高墩大跨連續剛構橋的抗震研究提供了參考。主要結論如下:

(1)在彈性時程作用下,邊中跨比的增大使墩頂縱橋向最大位移增加,其余目標函數值降低,對橫橋向的影響比順橋向大。

(2)在彈塑性時程作用下,邊中跨比的增大使墩底縱橋向塑性轉角呈現上升趨勢。墩頂縱橋向塑性轉角與邊中跨比成反比。墩頂橫橋向未進入塑性狀態,不做比較。

參考文獻:

[1] Earthquake dynamic response behavior of Xiangchong valley type tailings impoundment in Yunnan, China[J]. 山地科學學報: 英文版, 2018.

[2] 張敏. 連續剛構橋地震響應下的設計參數優化[D]. 昆明理工大學, 2018.

[3] 費文. 高墩大跨連續剛構橋地震響應分析[J]. 交通科技, 2017(03): 65-68.

[4] 尹冠東. 建立昆明市基礎地理信息系統平臺的方法研究[J]. 軟件, 2013, 34(02): 101-105.

[5] 張倩, 莫建超, 孫建鵬. 地震作用下高墩大跨連續剛構橋的非線性動力穩定性能研究[J]. 西安建筑科技大學學報(自然科學版), 2018(01): 13-17.

[6] 倪文權, 裴輝騰. 高墩大跨連續剛構橋地震作用非線性時程分析[J]. 廣東公路交通, 2018, 44(06): 30-34+39.

[7] 李林革. 高墩大跨混凝土連續剛構橋梁抗震性數值分析[J]. 公路工程, 2018, 43(05): 248-251+283.

[8] 李冉, 范黎林, 張洪濤. 基于現代勘測技術的舊路改造工程的應用分析[J]. 軟件, 2015, 36(09): 33-35.

[9] 何雨桐. 基于MVC模式的橋梁處治專家系統研究[J]. 軟件, 2012, 33(05): 80-81.

[10] 賈亞飛, 翟娟. 道路溫度報警與綠化澆水智能系統的研究[J]. 軟件, 2018, 39(05): 31-34.

[11] 厲雙華. 道路交通檢測系統的設計和實現[J]. 軟件, 2015, 36(12): 206-208.

[12] 張志明. 豎向地震作用下大跨柔性高墩連續剛構橋動力響應研究[J]. 公路與汽運, 2017(02): 149-153.

[13] 王國棟, 任鋼. 基于虛擬現實技術的應急推演沙盤系統的設計和實現[J]. 軟件, 2012, 33(08): 23-27.

[14] 徐朝輝, 施叢叢, 呂超賢, 楊建業, 郎新赟. 基于結構化支持向量機的泄洪聯動設計[J]. 軟件, 2015, 36(09): 62- 65.

[15] 魏中臣. 不同參數下連續剛構橋地震響應研究[D]. 2017.