用活教材巧設問 進階導學促素質

——“物質的比熱容”教材分析與優化教學

高成軍

(蘇州市陸慕高級中學,江蘇 蘇州 215131)

2017版高中物理課程標準中指出,物理教學若僅以知識為線索展開,就會導致教學設計聚焦于知識,僅僅專注于學生獲得知識,而忽視物理課程對學生物理學科核心素養的培養.為此,必須把培養物理學科核心素養作為物理教學的重要目標,將“物理觀念”“科學思維”“科學探究”“科學態度與責任”等物理學科核心素養的培養落實于教學活動中.這個觀點不僅適用于高中物理教學,也同樣適用于初中物理教學,初中物理教學就要注意對學生這4個方面素養的培養.

“物質的比熱容”是初中物理教材中非常重要的概念,也是對初中學生來說比較難理解的概念.我們在組織這節內容教學時,要創造性地使用教材,即“用教材教”,而不是“教教材”.并且要根據初中學生的認知特點,注重物理概念構建的過程,使學生形成關于物質比熱容的正確的物理觀念的同時,體會科學探究過程,培養初中學生的科學思維.本文下面就對蘇科版物理教材九年級上冊不同版本的“物質的比熱容”一節內容的教材進行分析,并提出優化教學設計.

1 對蘇科版教材關于“物質的比熱容”一節內容編寫的比較分析

蘇科版義務教育教科書《物理》九年級上冊一共出版過3版,分別是2004年5月第1版、2007年6月第2版、2013年6月第3版.其中第1版和第2版關于“物質的比熱容”一節內容編寫相同,沒有作任何調整.第3版教材編寫對該節內容作出了調整.下面就第3版(以下簡稱新版)與前兩版(以下簡稱原版)的教材進行簡單地對比分析.

1.1 原版教材構建比熱容概念的思路與教學時遇到的困難

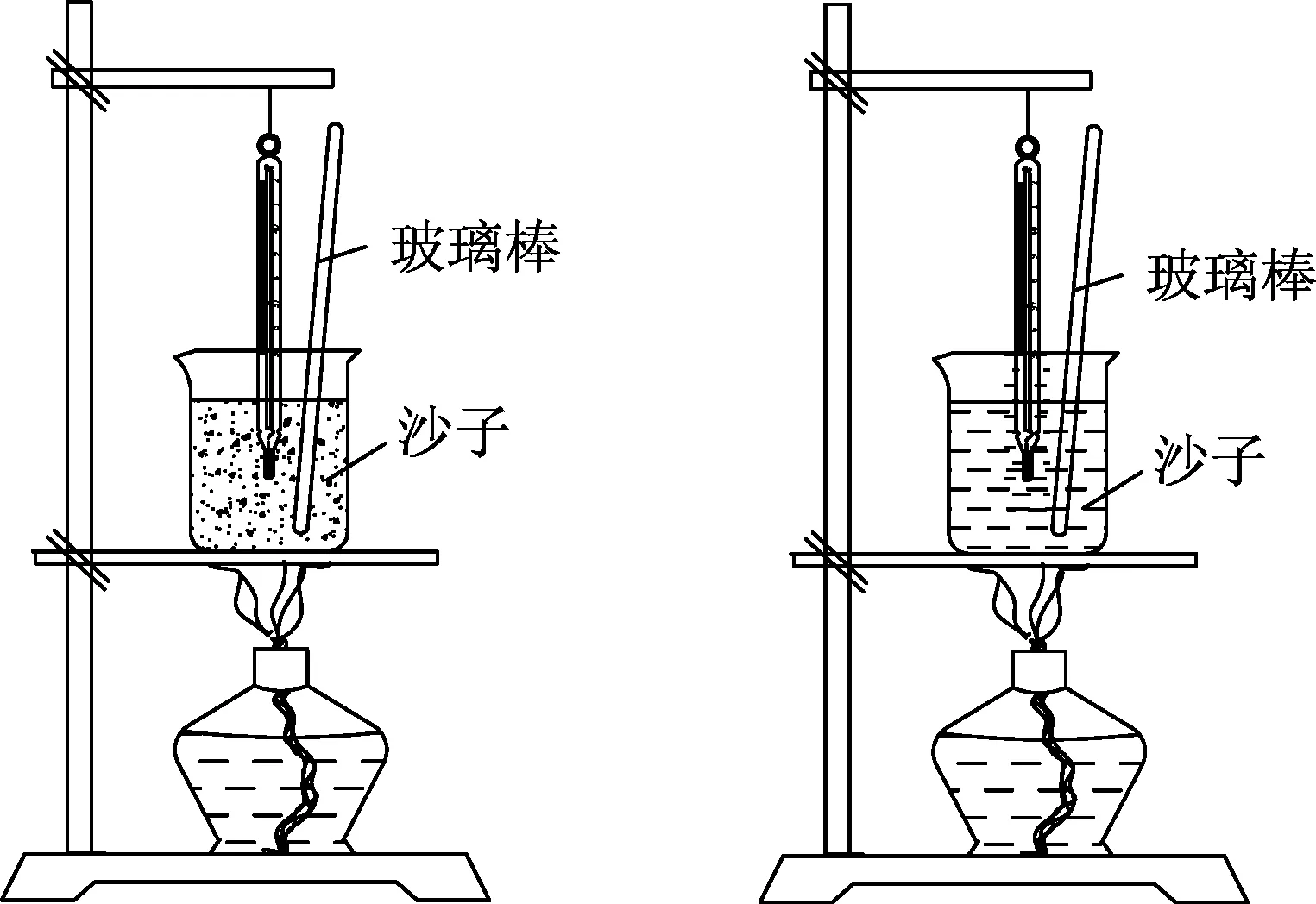

原版教材中安排了活動12.5——探究物質吸熱升溫的屬性.從提出問題,做出猜想與假設,到實驗設計,進行實驗搜集證據,最后分析得出結論與交流討論,符合科學探究的一般過程.其中在設計實驗環節,同時提出了兩種比較方法: (1) 加熱相同時間比較升高的溫度;(2)升高相同的溫度比較加熱時間.在進行實驗與收集證據環節,搜集的是沙子和水升高相同的溫度所需要的加熱時間(如圖1所示).從數據中得出結論:質量相同的不同物質升高相同的溫度吸收的熱量不同.然后引出“我們把單位質量的某種物質溫度升高(降低)1 ℃所吸收(放出)的熱量叫做這種物質的比熱容.”并追述“進一步的研究表明,同種物質的比熱容相同,而不同物質的比熱容一般不同”.

圖1 加熱相同質量的沙子和水

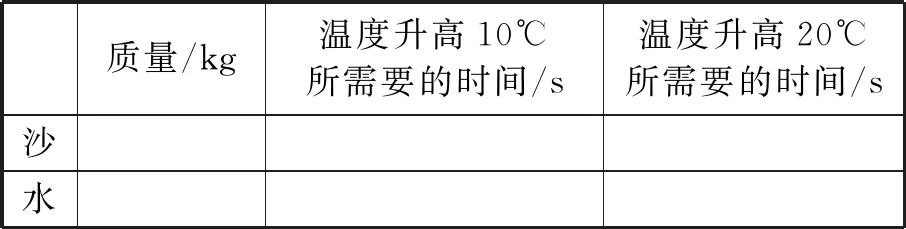

原版教材突出的優點是數據記錄簡潔,便于驗證猜想.實驗中記錄的是質量相等的沙子和水升高10 ℃和20 ℃的加熱時間,質量是事先既定的,實驗過程中只需記錄4個時間數據(如表1示),記錄數據少,簡潔明了,易于操作.在實驗過程中,學生也很容易看到“沙子升溫快”的現象,對學生來說認識到“水的吸熱本領比沙大”是水到渠成的事情.

表1 記錄加熱時間

按原版教材的設計思路,筆者在實施實際教學的過程中遇到了3個突出的問題:第一,前置兩種實驗方案,進行比較,涉及的物理量比較多,學生思維容易混亂.學生之前接觸的物理過程涉及的物理量比較少,一下接觸那么多變量,還要變換控制變量,學生領會困難,容易混亂,增加教學難度;第二,比熱容的定義得出太突然,學生難以接受為什么把“單位質量的某種物質溫度升高(降低)1℃所吸收(放出)的熱量”定義為這種物質的比熱容,為什么要突出單位質量;第三,很難理解比熱容的大小與物體的質量、吸收熱量的多少、升高的溫度都無關,是物質本身的物理屬性.

1.2 新版教材構建比熱容概念的思路與教學時遇到的困難

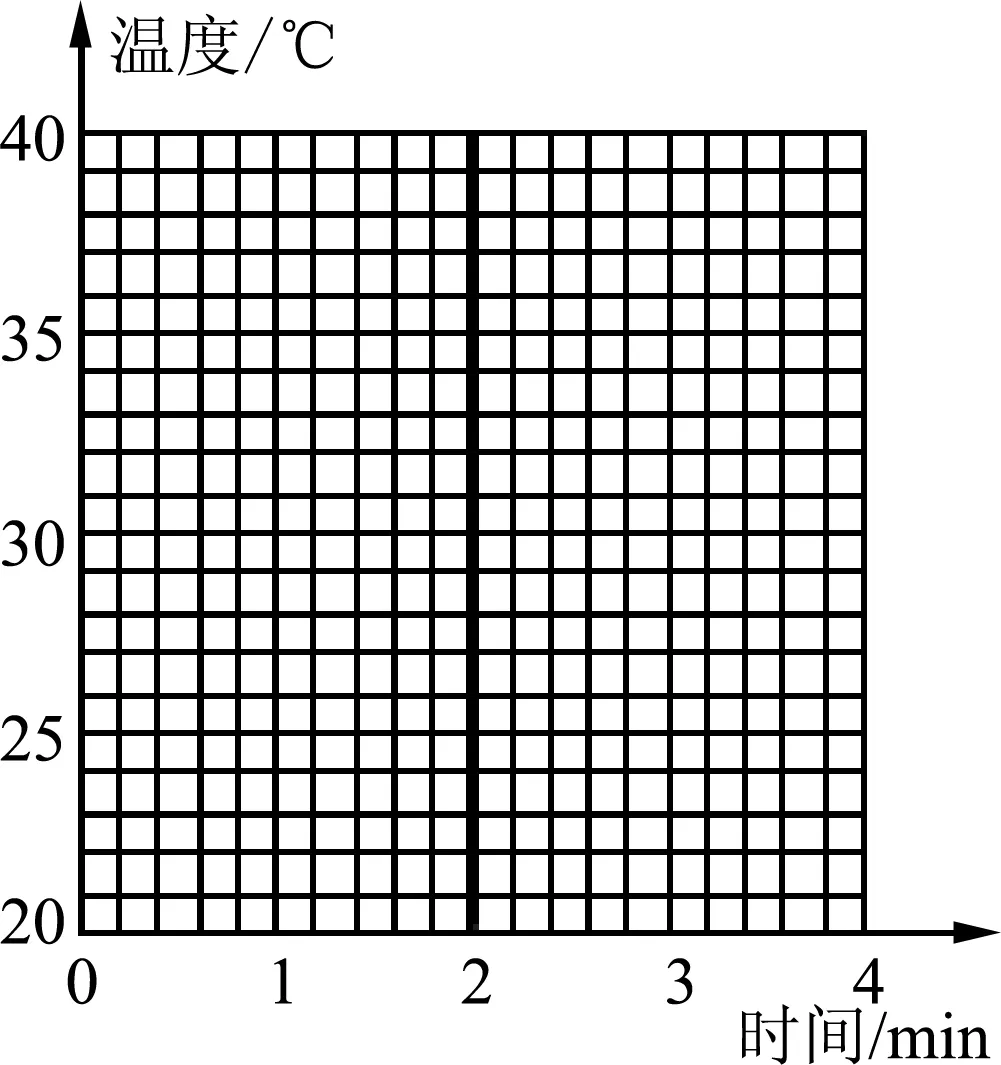

圖2 描點作圖

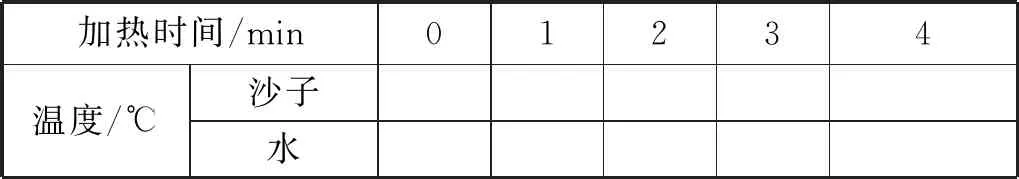

新版教材同樣安排了活動12.5——探究不同物質吸熱升溫的現象.在設計實驗環節與老版比較有兩個地方作出了調整,第一,只提出一種比較方法,即“用相同的酒精燈加熱相同時間比較溫度上升的快慢”;第二,新版實驗記錄的數據與數據的處理方式與老版不同,新版記錄了5個時間點的5組10個溫度數據(如表2所示),并對數據進行圖像描點作圖像處理(如圖2所示).

表2 每隔1 min記錄沙子和水的溫度

與原版比較,新版的調整有2個方面的優點:第一,雖然少了一種比較方法,但是更符合學生的認知心理,降低了學生思維的干擾因素,使學生的觀察和思考更具有方向性;第二,新版實驗記錄的數據是加熱相同時間的水和沙升高的溫度.這與生活中的體驗及課前提出的猜想方向相一致,也符合了學生思維的特點;第三,新版在實驗數據處理上做出了調整,采取了物理學中常用的方法——描點作圖,畫出“物質溫度隨加熱時間變化的圖像”(圖2),分析圖像得到“質量相等的沙子和水,沙子升溫快”的結論,進一步分析圖像找到“如果升高相同的溫度,水需要加熱更長的時間,即水需要吸收更多的熱量”的規律,由此得到不同物質吸收熱量的本領不同.也正是不同物質吸收熱量的本領不同,所以雖然沙和水質量相等,吸收熱量相同,會出現升高的溫度不同的現象.

但是新版教材的這種安排,在實施教學時,又有遇到新的困難.

首先,在實際教學時,由于實驗操作過程、描點作圖、圖像分析等都要耗費一定的時間,使得教學內容和時間會顯得過于冗長,很難完成教學任務.尤其是通過描點圖像再從圖像中找規律,對初中的學生來說有一定的難度.

其次,從教材內容可以看出,新版教材運用了“比值法”定義比熱容.這種定義方法相比較原版更符合物理概念的建立與發展規律,但這個比值的得出太突然,缺少鋪墊,沒有讓學生經歷比值定義建立的過程,學生理解困難,體會不深刻,具體分析如下.

新版教材在得到“不同物質在質量相等、升高(或降低)相同溫度的條件下,吸收(或放出)的熱量不相等”的結論后這樣描述:

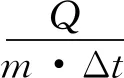

物理學中,將物體溫度升高時吸收的熱量與它的質量和升高溫度的乘積之比,叫做比熱容.比熱容在數值上等于單位質量的某種物質溫度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的熱量,它是物質的一種物理屬性.”

2 對兩種版本教材的綜合利用和改進

2.1 實驗視頻輔助實驗演示,巧妙設問,引發思考,進階處理,幫助學生發現物理現象背后的本質

學習進階理論告訴我們,學習是一個不斷積累不斷發展的過程,由淺入深,由點至面,由近及遠,循序漸進.筆者在實施教學時,就綜合了兩種版本教材的優點,使學習逐漸深入.首先按照新版教材的設計,先用實驗研究“不同物質吸熱升溫現象”,再利用實驗視頻巧妙設計問題,引導學生思考得出“新的方法”——比較不同物質在相同質量時升高相同溫度所需要的熱量,就能比較它們的吸熱本領.既避開老版教材兩個角度同時探究的復雜,也避開新教材描點作圖、分析圖像的繁瑣,進階處理,思維順暢.即有利于學生的理解,也使教學環節簡潔,具體教學過程如下.

先創設問題情境引導學生設計實驗研究“不同物質吸熱升溫的現象”.從實驗搜集的數據可以看出“質量相等的水和沙吸收相同熱量后沙子的溫度上升得快”.基于實驗過程不能重現,筆者播放一段事先錄好的同樣的實驗視頻,在觀察到沙子的溫度上升到40 ℃時暫停視頻,提出問題“要使初溫相同的水也升高到40 ℃應怎樣?”學生立刻回答“對水繼續加熱”,說明“水需要吸收更多的熱量”,證明“水的吸熱本領比沙子大”.換播“煤油和水吸熱升溫”的實驗視頻,得到的結論是類似的.由此可見不同物質的吸熱本領不同.筆者通過實驗視頻的輔助教學,綜合利用新舊兩個版本的教材,創設恰當的問題情境,以“問題”啟發學生思考、分析、總結,直至發現“新的方法”——比較不同物質在相同質量時升高相同溫度所需要的熱量就能比較它們的吸熱本領.這樣規避了繁瑣的思維過程和費時費力的描點圖像,降低教學難度,有助于學生通過表面現象發現本質規律.

2.2 創設“問題鏈式”課堂,引導討論,經歷“比值法”建立概念的過程,培養學生的物理學科素養

物理教學若僅以知識為線索展開,就會導致教學設計聚焦于知識,僅僅專注于學生獲得知識,而忽視物理課程對學生物理學科核心素養的培養.為此,必須把培養物理學科核心素養作為物理教學的重要目標,將“物理觀念”“科學思維”“科學探究”“科學態度與責任”等物理學科核心素養的培養落實于教學活動中.教師引導學生經歷物理概念的構建過程和物理規律的形成過程,是發展“科學思維”的重要途徑.

“比值法”是物理學中定義物理概念的一種非常重要的思想方法.科學合理地實施教學,讓學生經歷從實驗現象到比值法建立物理概念這一重要的科學探究過程,對正確認識概念本身和對學生科學思維的培養都是大有裨益的.

筆者在實施過程中,結合初中學生的學習特點和認知規律,設計如下.

結合實驗和視頻,請同學們思考:質量是1 kg的A物質升高1 ℃需要吸收4.2×103J的熱量,質量是1 kg的B物質升高1 ℃需要吸收0.92×103J的熱量,A和B哪個吸熱本領大?

引導討論:下列各物質與A相比,誰的吸熱本領大?你是怎么比較的?

質量是2 kg的C物質升高1 ℃需要吸收8.4×103J的熱量;質量是1 kg的D物質升高3 ℃需要吸收12.6×103J的熱量;質量是2 kg的E物質升高2 ℃需要吸收16.8×103J的熱量;質量是2 kg的F物質升高3 ℃需要吸收5.52×103J的熱量.

經討論發現: (1) 1 kg的C、D、E都升高1 ℃,需要吸收的熱量與A相同,C、D、E的吸熱本領與A相同;

(2) 同樣的方法發現,F的吸熱本領比A小,但是與B相同;

(3) 在上述演繹過程中,尤其是E、F物質,實際上計算的是熱量與質量、升高溫度的比值.

再討論:如果質量是mkg的H物質升高Δt℃需要吸收QJ的熱量.如何比較H與A的吸熱本領?

2.3 回歸實驗,認識生活,通過問題解決促進物理觀念的形成

物理觀念的形成和發展需要學生通過物理概念、物理規律等內容的學習及應用才能逐步形成.在教學中,通過對物理概念和規律的逐步學習、系統反思和遷移應用,可促進學生物理觀念的不斷發展,使其學會用這些觀念解釋自然現象,解決生產生活中的實際問題,促進物理學科核心素養的達成.

本節得到比熱容的概念以后,再回到實驗現象,反思為什么實驗中的沙子和水升高相同的溫度,水需要吸收更多的熱量?為什么實驗中的沙子和水吸收相同的熱量,沙子的溫度會上升得更快?在經過上面一系列的思維過程后,學生會清楚地意識到上述現象都是因為沙子的吸熱本領(即比熱容)比水小的緣故.

比熱容不僅僅反應了物質的吸熱本領,也反應了物質的放熱本領.

解釋生活現象:為什么在夏天同樣的日照下,海灘邊的沙子比水燙,到傍晚卻比水涼?這是因為沙子的比熱容小,吸熱本領放熱本領都小,沙子的溫度升高得快也下降得快.

前后呼應的教學不僅僅使一節課顯得非常完整,也使一節課的主題非常突出.

物理學科核心素養的培養,要求教師通過物理的教與學,能夠讓學生形成正確的“物理觀念”,并能用其解釋自然現象和解決實際問題;要求學生通過學習能夠正確運用科學思維方法,進行科學推理、找出規律、形成結論;能夠有對實驗探究過程和結果進行交流、評估和反思的能力.筆者通過對“比熱容”一節的教材分析與處理發現,這一節課無不圍繞“核心素養”的培養展開.作為執教者,應勤于反思、不畏困難、尊重教材,同時還要轉變觀念、活用教材,客觀地引導學生經歷科學探究和物理概念的構建過程,才能在真正意義上培養學生的物理學科核心素養.