STEM教育融入小學科學課程的改革路徑與實踐探索

劉韜容 肖化

[摘? ?要]STEM教育在創新人才培育方面具有顯著優勢,為我國當前小學科學課程的改革創新提供了新的視角。為了促進STEM教育與小學科學課程的有機融合,可從教學情境、課程教學和課程評價三個方面采取以工程設計為主線的改革路徑。小學科學教師可參考“太陽能熱水器”項目教學實例進行實踐探索,在科學課堂教學中深度融入STEM教育。

[關鍵詞]STEM教育;小學科學課程;工程設計

STEM(科學、技術、工程和數學)教育是一種以項目學習、問題解決為導向的課程組織方式,它將STEM知識有機地融為一體,有利于學生創新能力的培養[1]。在我國小學科學課程的改革創新中,如何深度融合STEM教育,是現階段小學科學教師面臨的重要實踐課題。

一、STEM教育融入小學科學課程的改革背景

1.時代需求:青少年創新實踐能力亟待提升

進入21世紀以來,我國制造業快速發展,規模已躍居世界第一,但科技創新力量薄弱,成為制約我國躋身制造強國的瓶頸。2019年,雖然我國在全球創新指數排名中已升至第14位,但是依然與我國勞動力總量第一和經濟總量第二的國際地位不相符合。為提高我國的整體創新力,應從提升青少年的創新實踐能力入手。而我國的小學科學課程長期未受到足夠的重視,在培育青少年創新實踐能力方面沒有發揮應有的作用。為此,小學科學課程改革已成為時代需求。

2.新教育推動:STEM教育的優勢不斷彰顯

STEM教育作為新興的跨學科教育,重視真實、有意義、有挑戰性的問題情境創設,強調學生在動手、動腦、動口過程中合作解決問題、提升核心素養。已有研究表明:STEM教育有助于激發學生對科學探究和工程實踐的熱情,培養學生解決問題、團隊合作和創新實踐的能力以及堅韌的毅力,使學生最終獲得STEM領域的核心能力,發展終身學習所需的核心素養[2]。STEM教育正是因其獨特的創新人才培育優勢而逐漸在全世界得到推廣。

3.國際趨勢:新科學課程標準對技術和工程教育高度重視

縱觀國內外科學教育的改革與發展,高度重視技術和工程實踐是許多國家科學課程標準的重要特征。美國于2013年發布的《新一代科學教育標準》,將工程實踐和科學實踐合并為“實踐”,與“跨學科概念”“學科核心概念”一起作為新標準的三個維度,同時將工程設計提高到與科學探究同等重要的地位,提倡工程設計與科學探究深度融合[3]。美國新科學標準對工程實踐和工程設計的高度關注,有力地推動了STEM教育在美國科學課程中的實施。我國也在最新出臺的《義務教育小學科學課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”)中新增了“技術與工程”,與物理科學、生命科學、地球和宇宙科學一并成為小學科學的四個內容領域,并建議教師在教學實踐中開展STEM教育[4]。這是我國首次在科學課程標準中明確STEM教育在小學科學課程中的重要地位。由此,小學科學課程成為我國基礎教育階段普及STEM教育的重要載體。

二、STEM教育

融入小學科學課程的改革路徑

如何將STEM教育有效地整合到小學科學課程中?探索符合發展需求且更易“落地生根”的改革路徑,是解決這一問題的關鍵。新課標明確指出,工程的關鍵是設計,工程是運用科學和技術進行設計、解決實際問題和制造產品的活動[5]。可見,工程本身就是有機整合科學、技術和數學的學科。實踐表明,引入工程設計思路的教學策略能有效促進STEM知識的融合,且科學探究與工程設計的整合最適合我國基礎科學教育的發展[6],年齡越低的學習者越能從這種整合中獲得更高的回報[7]。因此,工程設計是將STEM教育融入小學科學課程的突破口。

工程設計是工程的核心,是工程師解決實際問題時采用的一套系統化的思維模式,與科學探究的重要性等同。工程設計沒有固定的模式,但是通常包括明確問題、確定方案、設計制作、改進優化與再設計等思維流程。工程設計也沒有現成的、唯一正確的解決方案,因此具有反復性、開放性和創新性的特征。借鑒工程設計的思維流程,可梳理出STEM教育融入我國小學科學課程的改革思路:以工程設計為主線,從真實情境中提出滿足現實需求的工程問題,通過設計需求驅動知識探究,再將所學科學知識和已知限制因素應用于設計、制作和優化解決方案中,并以適切的課程評價有效檢測學生的學習收獲。這種改革思路充分體現了科學探究與工程設計的相互增益。

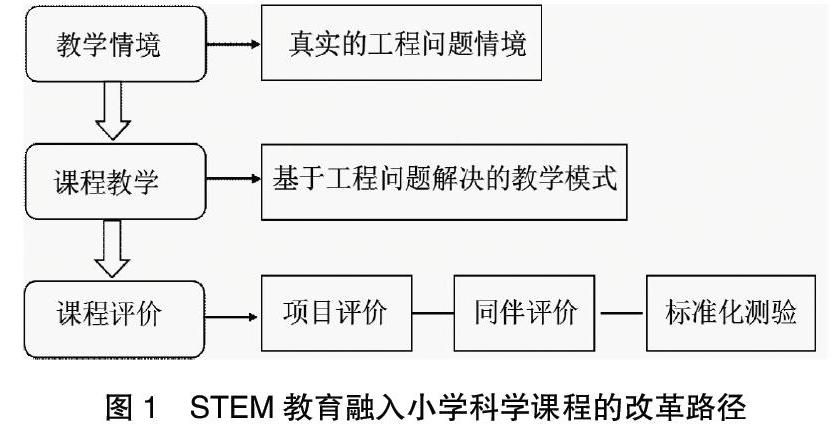

綜上所述,從教學情境、課程教學和課程評價三個課程要素可以凝練出以工程設計為主線的改革路徑:真實的工程問題情境—基于工程問題解決的教學模式——多元化課程評價(見圖1)。其中,多元化課程評價包括項目評價、同伴評價和標準化測驗。

1.真實的工程問題情境:有效連接STEM教育與科學課程

工程設計的問題源于生活中的需要,最終又運用于生活。因此,有效連接STEM教育與科學課程的問題情境應凸顯其真實性、工程性和知識性。真實性指問題源于真實世界的生產生活,并基于學生已有的經驗。工程性指從情境中提出的問題是為了滿足人類的現實需求和期望,且解決方案需要綜合考慮現實的制約因素,如要經濟、耐用、方便和安全等。知識性指解決情境中的問題要蘊含課標所要求學習的知識。

例如,《科學探索者》是美國最權威的研究性教材,在每章開篇處都營造了真實的問題情境以引出一個需要解決的工程問題。如在“功和機械”一章開篇創設了“幾千年來,機械一直是人們的好幫手”的問題情境,然后提出“自己動手制作一輛起重機模型”的任務,這樣就使STEM教育與科學課程自然地連接起來。

2.基于工程問題解決的教學模式:促進STEM教育與科學課程的融合

基于工程問題解決的教學模式是以工程設計為主線的項目教學法,包括三個主要環節和七個教學步驟[8]。該模式的主要特征是依托工程設計思維流程,將背景知識的探究和工程問題的解決串聯起來,促進STEM教育與科學課程的融合。